|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Los intelectuales que se asumieron como orgánicos en los primeros años de la Revolución lo hicieron avant la lettre. Quiero decir, antes de haberse leído a Antonio Gramsci.

No se concebían como intelectuales/revolucionarios, como una dualidad o una identidad bifurcada, ni mucho menos creían que esas condiciones podían llegar a entrar en tensión o contradicción. Asumían una sola manera de ser un intelectual genuino en Cuba: desde la identidad revolucionaria.

Los que así razonaban y sentían no se veían haciendo concesiones a una determinada doctrina dogmática, ni cediendo a prioridades ideológicas. Creían que en la condición de intelectual estaba cifrado el compromiso cívico y político de ponerse al servicio de la patria, el país, la sociedad, la cultura nacional y los ideales que esta arrastraba. Ese compromiso, que implicaba cambiar todo lo que tenía que cambiarse, era ser revolucionario.

Para ellos, separar lo intelectual de lo cívico; poner la cultura al margen de ideales como la justicia social, la defensa de la soberanía, la igualdad sin distinción de color, clase, género, región, era adherirse a una tradición en clave conservadora. Lo mismo que entender la nación como coincidencia de nacimiento, y no como un proyecto de libertad y dignidad, que se remontaba a la revolución de independencia.

Así que cuando tuvieron que escoger entre ir a misa o a alfabetizar; dejarles a otros la defensa del país o ponerse el uniforme de miliciano y pasar escuelas militares; identificar el marxismo con la ideología del viejo partido comunista o empezar a aprenderlo para intervenir en el debate sobre el socialismo que estábamos empezando a construir, la mayoría de ellos no lo pensó mucho.

Quienes no pudieron hacerlo, por motivos tan personales como la fe religiosa o la orientación sexual, incluso sin haber renunciado a sus ideales revolucionarios, pasaron una prueba de lealtad más larga y difícil que ninguno. Habrían sido con gusto intelectuales orgánicos, si esos dogmas y prejuicios no se lo hubieran impedido.

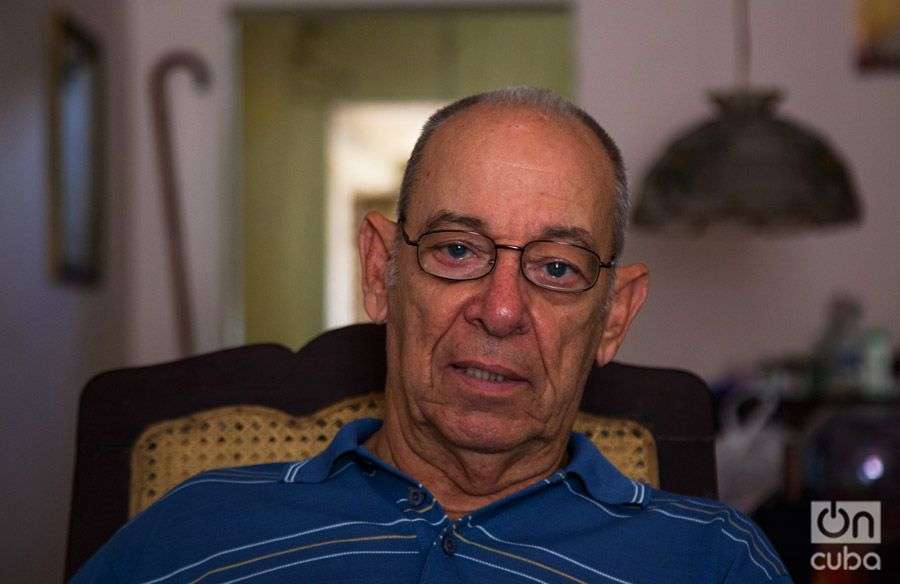

Querer caracterizar a nuestros intelectuales orgánicos, sus roles en el campo de la cultura y el pensamiento, así como el sentido de su condición en el ámbito político, me ha hecho evocar a uno de ellos, Juan Valdés Paz.

Para generaciones muy diferentes, Juan, como Silvio, representa un cierto paradigma, que ilustra los rasgos y funciones del intelectual comprometido con la causa.

Aclaro, sin embargo, que no pretendo dictar una fórmula sobre esos intelectuales. Primero, porque la mayoría de ellos no se quedó igual a sí mismo, a medida que se produjeron cambios fundamentales de las circunstancias; así como del aprendizaje inherente a su propio rol, y a la visión de ese rol que los ligaba al proceso, arriba y abajo. Segundo, porque, al contrario de estereotipos de quienes tocan de oído, en este grupo de intelectuales prevaleció la heterogeneidad.

El primero de esos rasgos fue estar participando, involucrándose, formando parte. Estaban convencidos de que para intervenir en la transformación no bastaba con disponer de espejuelos con finos cristales polarizados, registrar datos, y dominar ciertas técnicas de análisis; sino había que inmiscuirse, mirar por dentro, para entender el origen y el sentido de las cosas. Por muy buenos que fueran esos binoculares polarizados, quienes miraban desde lejos, sin relacionarse activamente con el proceso, no iban a poder descifrarlo, y menos incidir y contribuir a moverlo.

Por ejemplo, Sergio, el protagonista de Memorias del subdesarrollo, podía ser un testigo excepcional, un relator que apuntara problemas, monologando sobre la realidad y su repertorio de sombras. Pero ocurre que mientras más miraba, menos veía.

Quienes lo interpretan hoy como ejemplo de lucidez y hasta de anticipación, parecen olvidar que en la obra de Titón-Desnoes, la mirada de Sergio se presentaba esencialmente distante y ajena, incapaz de desentrañar la naturaleza de atavismos y otros fenómenos negativos que acarreaba consigo la nueva sociedad. Esa visión enajenada suya no podía entender lo que miraba desde su penthouse —ni siquiera la Crisis de los misiles.

Defender una visión participante, naturalmente, no implicaba cerrar los ojos al mundo real ni mirarlo a través de una reja de consignas, en blanco y negro, sino todo lo contrario.

Entre aquellos intelectuales, el marxismo no era tanto un espejo fiel de la ideología de nuestra clase obrera, sino sobre todo una herramienta para entender e intervenir en el cambio revolucionario, para reflexionar sobre los problemas del socialismo. Esta instrumentalidad teórico-política del marxismo era un segundo rasgo común a aquella intelectualidad.

En la formación de ese marxismo, y en las ideas de la época, la mirada del Che tuvo una influencia enorme, y en particular sobre aquellos intelectuales. Por ejemplo, cuando él afirmaba que “se debe ser «marxista» con la misma naturalidad con que se es «newtoniano» en física, o «pasteuriano» en biología, considerando que si nuevos hechos determinan nuevos conceptos, no se quitará nunca su parte de verdad a aquellos otros que hayan pasado”.

Me dirán, con razón, que no todos los intelectuales orgánicos o comprometidos compartían esa visión abierta del marxismo que predicaba el Che. De hecho, no pocos de ellos, en posiciones contiguas al poder político, incluidas las propias estructuras del Partido, enarbolaban un marxismo-leninismo más afín con la doctrina recogida en los manuales de marca soviética.

Aunque su sentido principal era la educación política, su connotación más problemática se derivaba de reflejar un cierto modelo de socialismo distinto al cubano original, que terminaría por imponerse en buena medida.

En todo caso, la mayoría de esos intelectuales orgánicos marxistas de la época no compartían un pensamiento uniforme. La homogeneidad de referentes establecida por el discurso político del liderazgo no apagaba el valor de las diferencias, que seguían contando como lo significante.

En otras palabras, eran precisamente los gestos desafiantes de Fidel Castro, sus diatribas contra el dogmatismo del pensamiento marxista lineal, sus herejías ante la hegemonía de las grandes potencias, incluidas la URSS y China, las que marcaron de manera indeleble la cultura política cubana de la época. Así era para las más jóvenes generaciones, y también para los intelectuales orgánicos, jóvenes en su mayoría.

Cuando se rescatan los más trascendentes debates de la época, se puede comprobar que no tenían lugar entre el pensamiento crítico y el conservador. En efecto, las discrepancias entre intelectuales orgánicos en torno al marxismo podían resultar incluso más candentes, a veces, que entre estos y las corrientes conservadoras, o la oposición católica.

Por ejemplo, en una famosa polémica de 1966, uno de esos intelectuales orgánicos, Aurelio Alonso [1], les dice a otros: “Si se olvida que no hay pensamiento divino, ajeno al devenir social, que un pensamiento es lo que históricamente hacen de él los hombres, ¿cómo explicarse que ‘la única filosofía consecuentemente científica’ [el marxismo-leninismo] no solo no haya podido impedir por largo tiempo el desprecio a la cibernética, la genética, el método terapéutico del psicoanálisis, y otros logros de la ciencia ‘occidental’, sino que sirvió además de instrumento de sometimiento a la autoridad oficial?”

“El uno es un pensamiento que crea, que critica, que transforma, que acepta solamente como hipótesis las tesis que no encuentra comprobadas, y que entre la autoridad del pensador y los hechos se queda con los hechos. El otro es un pensamiento que cita, que acepta, que justifica, que trata de interpretar todo presente a través del pasado, que no ve que los “clásicos” son clásicos y que se acomoda en esta ceguera. El uno es el pensamiento marxista. El otro es un pensamiento ligero y sin vigor que es capaz todo lo más de preservar al marxismo como un cuerpo teórico muerto…”.

Un tercer rasgo común a estos intelectuales, tanto entre quienes eran etiquetados “liberales” como “dogmáticos”, “ortodoxos” o “herejes”, era la gran importancia que le concedían al conocimiento de otras revoluciones, socialistas o no.

Revistas, eventos culturales y académicos, nacionales e internacionales, cursos y planes editoriales se dedicaban a las revoluciones rusa, china, vietnamita, a los procesos revolucionarios en México o Bolivia, la Guerra Civil Española, las luchas de liberación nacional en Argelia, India, Indonesia, Guinea Bissau, a las ideas y la obra de los pensadores y líderes del panafricanismo.

Para ilustrar cómo se traducía este interés por las revoluciones pasadas y presentes, podríamos echar un vistazo a la biblioteca de Juan Valdés Paz.

Entre ediciones cubanas y de cualquier parte del mundo, encontraríamos obras de Lenin, Kautsky, Stalin, Preobajenski, pero también de otros clásicos de la revolución rusa, como Victor Serge, Bujarin, Trotski, Babel, Shklovski, Kropotkin, Deutscher (de cuya biografía en tres tomos sobre Trotsky toma la mayor parte de su material histórico El hombre que amaba los perros). Y desde luego, innumerables folletos con los principales textos de Mao, Chou En Lai, Liu Shao Shi; junto a los de sinólogos británicos y norteamericanos que explicaban y discutían la revolución china.

Sin las grandes revoluciones del siglo XX, no se podía poner en perspectiva ni pensar la cubana.

Ahora bien, si escudriñamos los anaqueles de Juan, se podría extraer una muestra del acceso a la cultura en la época de oro del libro en Cuba.

Lo publicado en ciencias sociales solo entre 1967 y 1971 incluye a autores como los italianos Niccola Abagnano, Antonio Gramsci, Antonio Labriola; los norteamericanos Herbert Marcuse, John Kenneth Galbraith, Oscar Lewis, C. Wright Mills, Arthur Schlesinger, Paul Sweezy; los franceses Jean Paul Sartre, Auguste Cornu, Maurice Godelier, Gerard Walter, André Gorz, Georges Gurvitch; los húngaros George Lukacs y Bela Balassa; el polaco Isaac Deutscher; los belgas Ernest Mandel y Paul Bairoch; los británicos Edward Carr, Gordon Childe, Maurice Dobb; los alemanes Rosa Luxemburgo y Max Weber; el austriaco Adolf Kozlik; los africanos Ben Barka, Ahmed Sekou Touré, Mustafá Lacheraf; el vietnamita Le Chau; el martiniqués Franz Fanon.

Este repaso por una muestra de la producción editorial disponible para los lectores de entonces revela otro de los rasgos básicos de aquel contexto, con un significado particular para los intelectuales: la importancia del acceso a la cultura, y el sentido de ese horizonte para pensar el socialismo y los problemas cubanos.

Además de los títulos más recientes, en la red de librerías también se incluían las llamadas “de viejo”, donde se podían encontrar verdaderas joyas de la bibliografía cubana y de todas partes del mundo, a precios relativamente bajos, y asequibles para el salario de un profesor.

En el caso de Juan, su vocación de bibliófilo le hacía campear por sus respetos entre aquellos libreros, oficio comparable al de referencista y bibliógrafo en las grandes bibliotecas, por su erudición, calificación y experiencia. Naturalmente, pocas bibliotecas municipales en Cuba o en muchos otros lugares podrían compararse con aquella biblioteca personal que Juan cultivó a lo largo de toda su vida.

Si bien esa afición y hasta pasión por los libros resultara excepcional, la cuestión del horizonte cultural era un factor significativo en el paradigma de los intelectuales del marxismo cubano de la época.

Aplicando en sentido estricto el concepto gramsciano de intelectual orgánico, podríamos reunir un arco muy diverso, donde cabrían Fernando Martínez, Hugo Azcuy, Isabel Monal, Mirta Aguirre, José Antonio Portuondo, Jorge Fraga, Humberto Pérez, Jesús Díaz, Juan Marinello y otras figuras que tuvieron un desempeño intelectual y político relevante. Así como un número de dirigentes cuya formación y comprensión del rol de los intelectuales les permitió servir de puente entre los dos campos, como Alfredo Guevara, Carlos Rafael Rodríguez, Osvaldo Dorticós, Armando Hart…

El último rasgo que quiero mencionar como atributo de estos intelectuales orgánicos, en esta meditación desordenada, fue su revisión de la historia de Cuba.

No nada más leer sobre ella y asumir interpretaciones ya construidas, sino hacerse preguntas sobre esas construcciones, indagarla, investigarla en documentos primarios y testimonios de actores reales, relacionarla con sus contextos y coyunturas, sus momentos de giro y sus interacciones con el mundo exterior, como un proceso dinámico que nunca se cierra, y al cual esos intelectuales orgánicos estaban obligados a aportarle nuevas perspectivas.

Juan se propuso dedicar sus últimos años a una historia sociológica del poder en los orígenes de la Revolución. Su obra, en tres tomos, estuvo dedicada a cómo se estructuró ese poder desde el nuevo Estado, el papel de las políticas, las instituciones y las leyes, y sobre qué circunstancias se fundó el nuevo orden.

Como sabemos, un proceso revolucionario puede tener una plataforma, un conjunto de premisas y un programa, pero no es una película que responde a un guion, ni está escrita en ninguna parte; más bien responde a circunstancias determinantes adentro y afuera, cuya complejidad resulta impredecible y a la larga determinante.

Aunque esta obra suya no pudo conocerse lo suficiente ni discutirse antes de su partida, hacerlo ahora tiene todo el sentido del mundo.

El más importante de todos es el encadenamiento con nuestra historia y legado.

Dar a conocer ese legado intelectual vivo y la historia donde se arraiga adquiere un sentido cultural y político clave. Especialmente, cuando la recuperación del pasado reciente nos puede permitir reinterpretar ese proceso cultural y político que hoy seguimos llamando la Revolución.

Nota:

[1] “Manual… o no manual. Diálogo necesario”, réplica a “¿Contra el ‘manualismo’?, ¿contra los manuales? o ¿contra la enseñanza del marxismo-leninismo?”, de Humberto Pérez y Félix de la Uz, publicado en el órgano de las escuelas del Partido, Teoría y Práctica (No. 28, 1966).

*Este texto fue preparado como palabras de introducción al Seminario “La evolución del poder en la Revolución cubana: Juan Valdés Paz in Memoriam”, Instituto de Investigación Cultural Juan Marinello, 27 de octubre de 2025.