|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

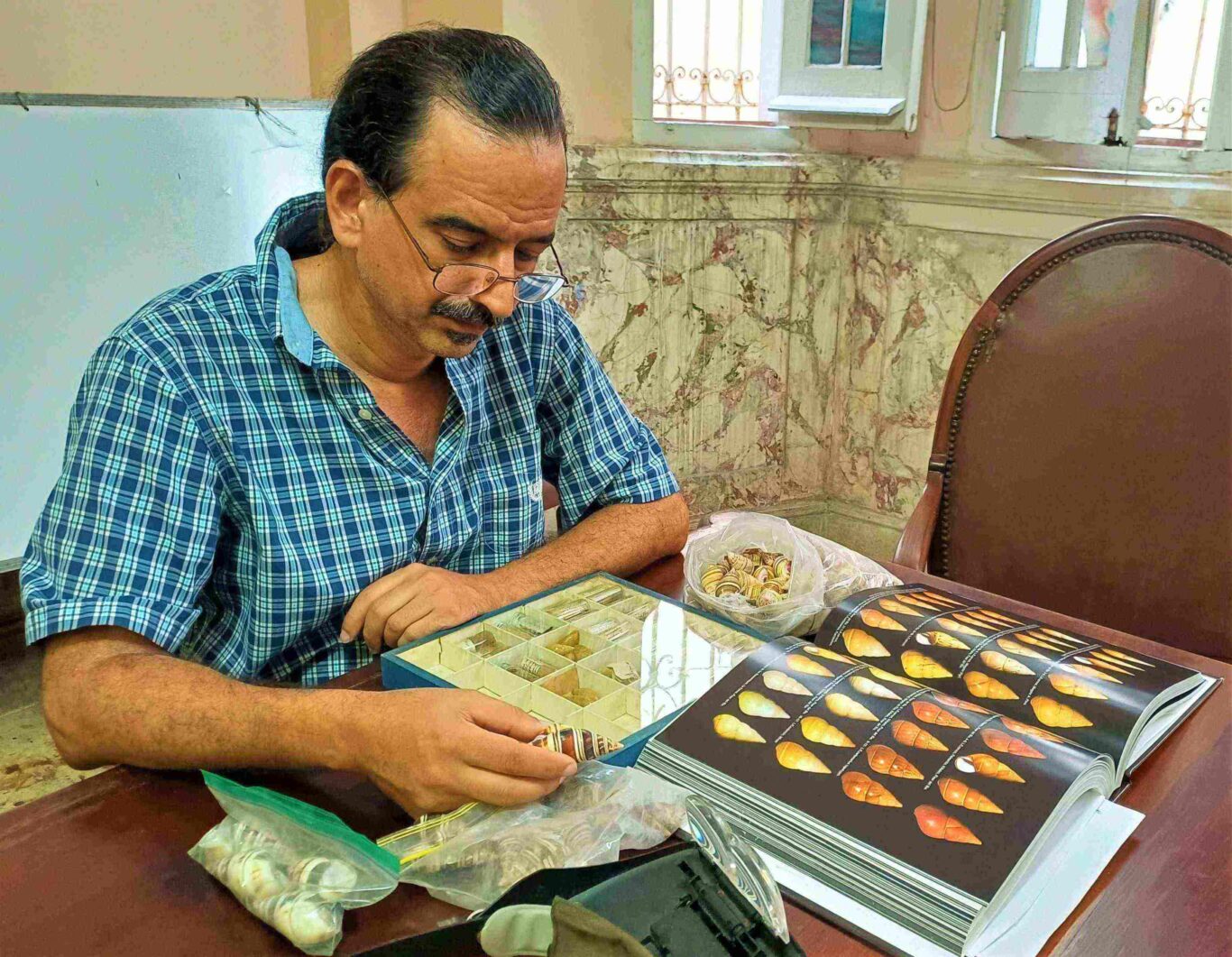

Licenciado en Biología General por la Universidad de La Habana, Luis Álvarez-Lajonchere Ponce de León investiga taxonomía y biogeografía de moluscos terrestres endémicos y, en menor medida, moluscos y peces marinos cubanos desde el Museo de Historia Natural Felipe Poey, donde es el responsable de las visitas guiadas.

Trabajó por seis años temas relacionados con la biología molecular en el Centro de Ingenería Genética y Biotecnología, y es autor de más de treinta publicaciones científicas, entre artículos y libros sobre materias de su especialidad.

Aprovecho una visita ocasional a mi casa para proponerle este intercambio sobre malacología, disciplina a la que le ha dedicado buena parte de su vida.

¿En tu caso puede hablarse de curiosidad temprana por el mundo natural?

Cuando tenía 4 años mi mamá me preguntó qué quería ser de mayor. Le dije que me gustaba la biología. Y eso mismo soy, biólogo general, graduado en la Universidad de La Habana (UH).

Entre los 5 y los 6 años, en cuanto aprendí a zambullirme a unos 3 metros en el mar, empecé a coleccionar caracoles; no en balde acabé decidiéndome por la malacología. Entre los 6 y los 7 años me negaba a conversar, de vuelta de una visita al erróneamente llamado entonces Museo Poey, en el Capitolio; no quería que se me olvidaran los nombres científicos de los caracoles que había visto allí, antes de verificar a cuáles de los míos corresponderían. Así que fue mi primer acto de taxonomía empírica de moluscos.

Estudié en la primaria-secundaria Felipe Poey, donde gané, con una composición, el concurso dedicado a la vida y obra del científico, de manera que desde entonces admiro a este sabio cubano.

¿Cómo se forma un malacólogo en Cuba?

En Cuba no se forman académicamente malacólogos. Te haces biólogo general y luego te especializas. O ejerces la malacología como como aficionado.

El único malacólogo taxónomo que había, estando yo en el pre y la universidad, no prestaba sus libros. No me formó, solo me identificó especies comunes. A él lo enseñaron dos buenos malacólogos cubanos de la vieja escuela.

José Fernández Milera, malacólogo autodidacta, era ya mayor cuando lo conocí. No describió especies y no pudo formarme, pero me recomendó que no perdiera mi vocación y anotara las localidades donde habitan los caracoles terrestres endémicos, a los que debía prestarles más atención.

Hace muchos años, cuando aspiré a la plaza de malacólogo en el Museo Nacional de Historia Natural, el doctor Julio Genaro volvió a tocar el tema de la importancia de los moluscos endémicos. Descarté al final optar por ese puesto porque el subdirector científico de entonces consideraba que la Biología Molecular, empleada en mi tesis de grado, ¡no era una herramienta taxonómica!

Al cabo de muchos años y tumbos, mi hobby más querido se volvió finalmente mi profesión. Como la he ejercido de forma autodidacta, no aprovecho al máximo tiempo y esfuerzo, voy lento y, a menudo, no llego a donde los colegas que sí tuvieron mentores.

En estos tiempos nuestro sueldo es simbólico, pero yo pagaría por hacer lo que hago casi todos los días.

¿Podrías fijar los hitos de la malacología cubana? ¿Hay algún científico que pueda ser considerado padre de los estudios de esta disciplina en el país?

Tendría que empezar por las primeras listas de decenas de especies de moluscos terrestres cubanos descritos y colectados por Ludwing Karl Georg Pfeiffer y Johannes Gundlach en Canímar, Matanzas, desde 1839 y hasta finales de la segunda mitad del siglo XIX.

Esta dupla de la escuela alemana sería la que primero y más contribuiría en número de especies y en método de trabajo. Su obra abarca toda la Cuba virgen entonces, y casi todas las familias de moluscos.

El texto y el atlas de moluscos cubanos del francés A. d’Orbigny, publicados entre 1842 y 1845 en la edición del español La Sagra, incluye tanto moluscos terrestres como marinos.

Las descripciones y dibujos de Poey en Memorias de la historia natural de la isla de Cuba y en el Repertorio físico y natural…, apenas una década después, inician la escuela cubana de historia natural y también de malacología.

Lo refuerza, en 1878, la Contribución a la malacología de la isla de Cuba de Rafael Arango, primera compilación exclusiva de nuestros moluscos.

El período de oro la escuela cubana de malacología fue el desempeño del mejor discípulo de Poey, Carlos de la Torre, que, aunque naturalista, era eminentemente malacólogo. A él se deben extensas monografías de las dos familias más numerosas, dejó muchísimos nombres de especies manuscritas en colecciones.

Quizá De la Torre fue el cubano que más especies vio. Al igual que Poey, su mayor mérito fue formar a uno de nuestros mejores zoólogos y malacólogos, Carlos Guillermo Aguayo, autor de numerosos géneros, especies y subespecies. Tanto él, como De la Torre, desplegaron sus actividades científicas desde el Museo de Historia Natural Felipe Poey.

En paralelo, vino la contribución de la escuela norteamericana, cuyo exponente máximo fue Henry Augustus Pilsbry, contemporáneo y conocido de Carlos de la Torre; su entendimiento mundial en moluscos solo fue equiparado por L. Pfeiffer.

¿Posee el archipiélago cubano una diversidad notable en lo tocante a los moluscos, tanto de tierra como de mar?

Sí, Cuba tiene alta diversidad de moluscos en mar y tierra. Los primeros, los compartimos con las zonas aledañas, aunque hay algunos endémicos, en total casi unas 2 mil especies. Lo interesante es el alto número de caracoles terrestres que sólo viven en Cuba, unos 1300, superior en varios cientos a los que pueblan La Española y Jamaica, aunque la última nos supera en especies por kilómetro cuadrado.

¿Se puede hablar de endemismo?

El endemismo es cercano al 95 %. Solo islas oceánicas o más alejadas de continentes llegan al 98, pero nunca alcanzan nuestros números totales de especies de moluscos. Se podría decir que, luego de las extinciones de moluscos en Hawaii y otras islas del Pacífico, Cuba es uno de los archipiélagos más especiosos, si no el más. También hay muchos géneros y subfamilias que son solo cubanos.

Nuestros moluscos terrestres tienen distintos grados de endemismo, según el área de distribución. Pocos son pancubanos o nacionales, algunos son regionales por abarcar varias provincias. Este caso viene a ser más o menos explicado por el aporte biogeográfico de las áreas de endemismo donde han venido evolucionando conjuntos de moluscos exclusivos de éstas.

Las barreras geográficas actuales son grandes ríos, fallas, formaciones geológicas no adecuadas para ellos, pero básicamente demarcan las paleoislas cubanas cada una con sus radiaciones de moluscos y quizá por eso, aunque ahora es una isla grande con cayos chicos, su diversidad está en el orden de los grandes archipiélagos indomalayos, el mayor punto caliente de diversidad, por haber tenido una disposición de varias islas de tamaños equivalentes, como Filipinas.

Otro grupo grande de especies habita sólo en un sistema de sierras, en una sola de ellas o en un mogote; estos serían de endemismo más o menos local, según se avance en el conocimiento de su área distribución y de la variación en subespecies a lo largo de ésta.

¿Alguno de ellos está en peligro de extinción?

La percepción del grado de amenaza de un molusco varía de acuerdo con el conocimiento que se tenga de la especie y, a veces, con el especialista que la evalúa, a pesar de que use los mismos parámetros para las categorías normadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (LUCN, por sus siglas en inglés).

Entre los más importantes está el grado de reducción del área de distribución actual respecto a una anterior, el nivel de fragmentación y degradación de su hábitat, el grado de vulnerabilidad de éste ante el cambio climático, entre otros. Ya se publicó una lista roja de invertebrados, que contiene moluscos, y ahora estamos preparando la segunda, en la que se evaluarán, entre especies y subespecies, unos 80 taxones, y donde funjo como revisor para moluscos. Aunque las categorías van de “vulnerable”, “en peligro” a “peligro crítico”, algunas sí están en esta última.

De cualquier forma, sumando criterios de Lydeard, Cowie y Simone: las extinciones documentadas de moluscos terrestres superan la suma del resto de los animales conocidos, el fallo en separar especies crípticas o describir nuevas implica que las están extinguiendo antes de conocerlas y en los próximos 50 años en países “en desarrollo”, como Cuba, se va a extinguir un número considerable.

¿Qué se hace para evitar que desaparezcan?

Una vez determinado el grado de amenaza, se recomiendan acciones de manejo para mitigar el daño, como su inclusión en áreas protegidas, evitar fragmentación y destrucción del hábitat, entre otras. Aún no hemos avanzado lo suficiente en este sentido.

¿Cuál es la joya entre los moluscos de tierra de la colección del museo Felipe Poey?

No me es posible escoger una joya entre los caracoles cubanos del Poey. Alguien diría que las polimitas, que sirvieron para ilustrar la obra póstuma de Carlos de la Torre. Yo diría que los holotipos y paratipos de nuestras especies y subespecies, las conchas que respaldan las características de las descripciones originales designadas por sus autores o revisores, son nuestros tesoros.

Albergarlas está considerado por varios manuales curatoriales como la función más importante de una colección científica y de un museo. Las tenemos de Poey, Gundlach, Arango, de la Torre, Aguayo y otros que conformaron nuestros estudios malacológicos.

Si hay que escoger, priorizaría los tipos de las familias Urocoptidae y Annulariidae, las que hacen unas tres quintas partes del total de los caracoles cubanos.

¿En la formación de los caracoles y conchas que hoy pueden hallarse tanto en el mar como en tierra de Cuba, aún estando “deshabitados”, participaron necesariamente moluscos?

Sí, las conchas y caracoles las producen moluscos: bivalvos, cefalópodos, quitones y colmillos de elefantes.

¿El macao construye su morada?

Los macaos no pueden hacer las conchas. Estas son secretada por el manto, estructura muy versátil exclusiva del Phyllum Mollusca.

¿Hay moluscos de tierra en nuestro ámbito más vistosos y preciados que las polimitas?

Todo es relativo. En 2022 Polymita picta Born fue seleccionada el caracol más carismático del mundo en un concurso online. A mí, en particular, en diversidad de forma y patrones de color me satisface más Liguus, o guanajitas para nuestros guajiros, al que junto a dos colegas le dedicamos un libro de más de 500 páginas, donde, además de texto, intentamos mostrar, en laminas a color, todas las especies, todas las subespecies y la mayoría de las razas microgeográficas, así como las localidades donde éstas habitan, incluyendo la Florida y La Española.

Otro aspecto estético sería la escultura o superficie de la concha; aquí las espinas, costillas axiales, cordones espirales, retículos, fosetas, pelos del periostraco, peristoma extendido…, serían los atributos a tener en cuenta; y en este aspecto los annuláridos llevan las de ganar. Es una cuestión de gustos.

En cuanto a apreciación, puede ser por su valor per se, según lo vistoso o raro, o su endemismo, aunque también está el precio en que se venden al sacarse ilegalmente de Cuba. Esto lo hacen personas de pocos escrúpulos sin estudios de biología que se dicen malacólogos, por lo que han tenido acceso a colecciones científicas e históricas, y están vendiendo endémicos fuera del país, ya colectados vivos o sacados de colecciones.

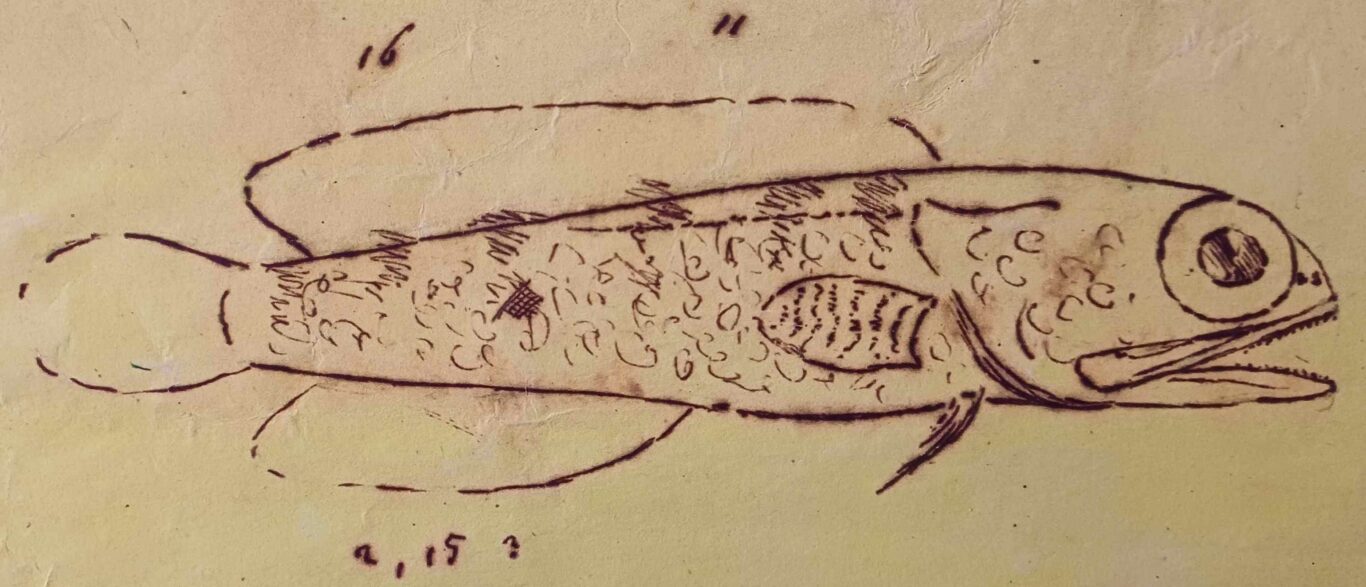

Muchos consideran Ictiología cubana, publicada íntegramente por Guitart en el 2000, el aporte fundamental de Poey a las ciencias naturales del país. ¿Es un libro que conserva aún su vigencia o ha sido superado por estudios posteriores?

Ninguna obra ha superado Ictiología cubana, incluso la suma de todas las obras posteriores sobre la temática la consideraría una actualización, pues la profundidad de análisis de comparación, tanto en caracteres merísticos, esqueléticos, coloración ontogénica, no han sido igualados. Poey estudió en París con Cuvier y Valenciennes, de los mejores ictiólogos de la época, y nunca cesó de trabajar y mejorarse, como mismo hacía con su manuscrito de Ictiología…

De los dibujos originales que elaboró Poey para apoyar sus investigaciones sobre los peces de nuestras costas, se conserva alguno en el Museo?

No, el doctor Darío Guitart tuvo algunos mientras editaba la obra. Luego estaban en dependencias relacionadas con la Oficina del Historiador. Nunca los he visto. Ediciones Boloña nos reprodujo tres de ellos para una exposición sobre esa obra en nuestro museo.

En 1838 Poey fundó en La Habana el Museo de Historia Natural, claro antecedente del que hoy, con el nombre del científico, alberga la universidad capitalina. ¿De las piezas que inicialmente se colectaron para aquella institución, algunas han llegado hasta hoy? ¿Están en exhibición?

El museo funcionaba desde 1840 y se abre al público en el 1842. Es el mismo museo fundacional que nunca ha cerrado sus puertas, aunque no se le ha dado el reconocimiento merecido. Tanto la institución, como sus colecciones, tienen carácter docente, histórico y científico.

En un inicio estaba contiguo a la Plaza de Armas, y se mudó a la colina junto a la Universidad de La Habana a principio de siglo XX. Ya antes hablamos de los ejemplares de caracoles, que es el fuerte del museo. Hasta la muerte de de la Torre, ocurrida en 1950, cuando se dona la mitad de ésta colección a Harvard, era la más grande de moluscos de Cuba, con total representatividad de especies, subespecies y tipos de la mayoría de ellas.

A esto hay que adicionar unos 240 especímenes de peces de la colección seca de Poey, a muchos de los cuales él mismo le preparó las taxidermias. Su correcta identificación y algunas fotografías, lo presenté en el Congreso Internacional de Museología en 2012. Decidí como museólogo-museógrafo exponer en la vitrina memorial Poey varias de las especies de peces descritas por él, así se puede admirar la calidad de su técnica.

También hay que señalar que muchos de los vertebrados, como aves y mamíferos, expuestos en sus respectivas vitrinas, fueron colectados, identificados o embalsamados por reconocidos taxidermistas-naturalistas, como Fermín Cervera, Gómez de la Maza y Cleto Sánchez y Gundlach, con su célebre almiquí.

¿Cómo está dispuesto el museo ?

El Felipe Poey es un museo docente. Él lo concibió con esa función; en la museografía está incluido el sistema zoológico de clasificación, al menos en phyllum, orden y familia. Por eso mostramos a la entrada invertebrados marinos; luego, los terrestres; al fondo, los fósiles y de regreso del recorrido, los vertebrados terrestres y marinos. Por ejemplo, en la base de la primera vitrina están los primeros organismos ilustrados en el árbol evolutivo que pintó Siepermann en el frente del museo: esponjas y corales y, en orden ascendente, el resto.

De igual manera, a la derecha esta la rama de desarrollo embrionario deuterostomado (erizos y estrellas marinas); y a la izquierda, los protostomados, como los moluscos. En sus paneles están las diversas clases: bivalvos, quitones, gastrópodos (caracoles), incluso un orden de estos: los neogastrópodos. Lo mismo con las clases de equinodermos: erizos, estrellas, pepinos marinos y plumas de mar. Algo parecido tratamos de hacer con moluscos terrestres con dos cajas que contienen todos los representantes de dos famílias con endemismo en Cuba. En otras, donde se quiere mostrar diversidad de forma y color de varias familias, se incluyen ampliaciones macrofotográficas y lupas, para apreciar ejemplares chicos y micromoluscos.

Contamos con dos vitrinas de insectos, procedentes de colecciones de representatividad moderada, que no son suficientes para mostrar toda la diversidad de este grupo. En aves, a menudo hay un orden en cada vitrina. Los peces marinos se ordenan de la costa hacia los pelágicos, pasando por la barrera de coral a medida que el visitante “nada” desde la puerta hacia el fondo del museo. Los espacios superiores y el techo están aprovechados para exhibir grandes peces, tiburones, quelonios y mamíferos marinos, bien visibles desde lejos.

Por todo lo anteriormente expuesto, los profesores pueden ilustrar fácilmente los contenidos deseados. Hay que destacar que casi en su totalidad se trata de taxidermias reales, con una antigüedad de entre 70 y 150 años, de animales obtenidos mayormente en Cuba, muchos endémicos. Tanto los muebles como el estilo de las etiquetas recrean el ambiente de gabinetes de zoología de la primera mitad del siglo XX, época en que más crecieron sus colecciones.

Aunque existen gigantografías explicativas e ilustradas sobre Poey, su museo, las colecciones y las actividades que realizamos, el grueso de la información de la sala la transmite el curador durante las visitas guiadas, con una duración que ocsila entre 30 minutos y dos horas.

Entre las colecciones destacadas mencioné la de C. de la Torre, que cuenta con unas 180 familias y más de 650 géneros de moluscos; también las malacológicas N. Domínguez y H. Sarasúa, esta reordenada y reclasificada. La colección Atlantis de bojeo profundo a Cuba, importante por lo raro de sus exponentes, contiene equinodermos secos, peces en alcohol y tipos de moluscos.

En insectos, además de colecciones básicas y docentes, están la E. Pataki, N. Domínguez y la docente S. de la Torre. La modesta colección de anfibios y reptiles alberga especímenes reunidos por C. T. Ramsdem y M. L. Jaume. Tanto esta última, como las de peces, están teniendo dificultades para su conservación por la escasez de alcohol en el país.

Tengo la percepción de que muchos habaneros, incluso vecinos de El Vedado, no conocen la existencia del Museo de Historia Natural Felipe Poey, a pesar de las visitas guiadas y del trabajo de extensión que ustedes realizan.

Todo museo debe contar con responsables de divulgación. Las personas que tuvieron esa función con antelación no lograron cabalmente su cometido. A menudo, el director le da visibilidad a la institución desde el sitio de la Sociedad Cubana de Zoología, de la cual es presidente.

El pequeño sitio que teníamos en el portal de la Facultad de Biología, ya no existe, y estamos reuniendo información para irlo reconstruyendo. Cuando publicamos artículos científicos o libros, nuestra filiación es Museo F. Poey, y luego, Facultad de Biología, Universidad de La Habana. En los pocos programas televisivos y radiales donde he participado, le he dado divulgación al museo. Una colega del departamento de patrimonio universitario nos apoya en el vínculo con las escuelas, pero no es suficiente.

El esfuerzo, tanto interno como la atención institucional a varios niveles, debe mejorar y aumentar. Aunque la Uh reparó las instalaciones eléctricas, las luces se renovaron el pasado año gracias a la celebración de La Noche de los Museos, actividad impulsada por la entonces directora de patrimonio de esta casa de estudios. Eso le dio visibilidad a los museos y a toda la Universidad. Pero la mayoría de las impresiones para exposiciones, etiquetas y otras mejoras corren por el personal del museo.

También la acción del biodeterioro sobre muebles y colecciones requiere de mantenimiento y recursos que superan nuestras posibilidades. Cualquier colaboración de los medios y redes sociales será bienvenida. También se necesitan mas especialistas y técnicos que atiendan colecciones, particularmente de invertebrados, pues son el 95% de la diversidad mundial de fauna.

Somos pocos. Yo soy más un conservador que investiga y, a veces, da clases; mientras que el resto son más docentes que investigan y, a veces, atienden colecciones. Aunque estoy habilitado como museólogo, cursé museografía y procedimientos curatoriales, me especializo en colecciones de moluscos y de peces marinos. La reciente presentación oral presencial en la XV Convención Internacional de Medio Ambiente la hice sobre el reordenamiento de la colección de la única familia circunscrita completamente a Cuba. Lo cual fue apoyado por disección anatómica, nuevas colectas de campo, información geográfica, conquiometría y base de datos.

Yo atendía visitas de estudiantes de 1er año de todas las carreras de la U. H., también apoyaba a asignaturas de la carrera Biología como Zoología y Ecología que tenían actividades prácticas que usaban la exposición permanente de la sala como material de apoyo, pero hace unos años que esto no se realiza. También tutoreamos tesis, algunos son responsables de asignaturas, atendemos consultas a colecciones de especialistas cubanos y foráneos, visitas al museo de personas de la comunidad, estudiantes de todas las escolaridades e, incluso, trabajadores de diversos centros.

¿En qué consiste la Oración a Poey?

Es el acto más antiguo que se realiza en la Uh. Empezó poco después de su muerte, en 1891. Se regularizó luego de fundada la Sociedad de Historia Natural F. Poey, en 1913, y la Sociedad Malacológica C. de la Torre, ambas en este mismo lugar. En ella, una personalidad destacada en algun campo del saber relacionado con Poey, hace recuento y análisis de su vida y obra, aportando siempre algún nuevo ángulo o anécdota.

Esta tradición oral de más de 110 años, realizada frente a un museo de más de 180 años de fundado, fue primero considerada como posible Patrimonio Inmaterial por Rosa Ma. González, historiadora de Poey y versada en la materia. Nosotros recopilamos la mayoría de la evidencia publicada sobre ello y lo remitimos a los colegas del Centro Nacional de Patrimonio Cultural, que en principio lo recibieron con entusiasmo, pero no ha habido un fallo definitivo. Sería una lastima que un acto cuyo objetivo original fue, precisamente, perpetuar la memoria de Poey en las jóvenes generaciones y para que se educaran en esos valores, no sea reconocido en su justo mérito.

Nota: todas los fotos de moluscos, inéditas, pertenecen a Luis Álvarez-Lajonchere, y fueron cedidas en exclusiva para ilustrar esta entrevista de OnCuba ofrecida por él a título personal, y no a nombre de institución alguna.