|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Olvidé preguntarle a Rafael Grillo (La Habana, 1970) si fue un niño hiperquinético. Yo, y todos los que hurguemos en su currículo, podemos dar fe que, al menos de “grande”, padece de un tipo de hiperquinesia intelectual que lo lleva a encausar su intenso caudal energético por diversas y múltiples actividades que tienen, como denominador común, a la palabra. Periodista, narrador, editor, sicólogo, crítico de cine, profesor universitario, antólogo…

Grillo —en lo adelante, Rafa— es hombre llano, asequible, de sonrisa frecuente y espontánea. Sin embargo, siente predilección por la literatura y el cine negro, subgéneros que centran la mirada en la materialización de los más bajos instintos de la especie humana. Creo que, en su caso, le basta con imaginar y contar los crímenes; como sucedía a Hitchcock, que, hasta donde se sabe, en toda su vida no mató una mosca, y creó thrillers psicológicos sumamente inquietantes, como Vértigo, Psicosis, Los pájaros y La ventana indiscreta.

Pasen la vista por este intercambio sostenido entre septiembre y octubre de 2025, aquejados de apagones, inflación galopante y crisis sanitaria. También, interrumpido por viajes oxigenantes, salvadores.

Rafa, licenciado en Psicología en 1993, graduado de periodismo en 2001. ¿Ejerciste esa profesión? ¿Por qué decides reorientarte hacia la comunicación?

Realmente, siempre me interesó el ámbito de la comunicación y, sobre todo, hacer la carrera de periodismo, inspirado por las trayectorias de varios escritores, quienes alternaron en sus vidas la escritura de ficciones y el periodismo.

Era lo que quería estudiar al terminar el preuniversitario, pero solo dejaban entrar ahí a los que fueran militantes de la UJC, y yo no lo era. Luego, la Psicología fue mi premio de consolación, aunque no me arrepiento, pues tenía excelentes profesores, las asignaturas eran interesantes y si a la larga no me dediqué a atender los problemas mentales y conflictos de otras personas, al menos me ayudó a resolver en gran parte los míos.

Igualmente, dentro de mi carrera también había acercamientos al ámbito de la comunicación, y fue por ese camino al que me incliné al terminarla, decantándome por trabajar en el ámbito empresarial.

Pasé entre 1993 y 1998 por la corporación Cubalse, por Cubatabaco (hoy Tabacuba) e hice trabajos freelance para una publicitaria que existía entonces, y en todo ese tiempo desempeñé varias funciones: desde supervisor de ventas, marketing en ferias comerciales, mucha actividad de selección de personal, preparé encuestas de satisfacción con los servicios e hice redacción publicitaria dentro de campañas de comunicación…

No la pasé mal en esos trabajos, pero los intereses y ambiciones, rapiñas y corrupción, ignorancia revestida de autoritarismo, todo el ambiente enrarecido de ese entorno, no iban conmigo; y, además, anhelaba reconducirme al territorio donde creía poder respirar mejor, entre escritores y gente del ámbito de la cultura.

Así, apareció un amigo periodista, Félix Guerra, ya fallecido, al que le estaré eternamente agradecido por proponer mi nombre al entonces director del Centro de Información para la Prensa, Jesús Hernández, para entrar como editor de Cubahora, que fue el primer medio cubano de prensa digital. Me pusieron a prueba, me dieron tres días para demostrar si era capaz de editar y corregir textos periodísticos y redactar titulares de portada. Parece que lo hice bien, porque me contrataron.

Mientras era editor de Cubahora pasé el diplomado de reorientación hacia el periodismo; y ya en lo adelante mi vida se condujo por ahí. Como prefería el periodismo cultural, me dedicaba también a hacer cobertura de eventos culturales y empecé a escribir sobre cine y literatura, sobre artes visuales, que eran mundos afines a mis vivencias y círculo de relaciones.

Un momento crucial se dio a fines de 2003, cuando aceptaron un texto mío para ser publicado en El Caimán Barbudo, la revista que había sido siempre mi brújula cultural, pues a partir de ahí estreché vínculos con quienes realizaban ese medio.

Poco más tarde se abrió una brecha en la plantilla como editor de la página web, un trabajo para el que me sentía más que preparado. Un año más tarde se desocupó la plaza de jefe de redacción y di el salto hacia ahí, para convertirme en uno de los principales gestores de El Caimán…, y me seguí desempeñando en ese puesto por los siguientes 18 años.

¿Cómo fue tu despertar a la literatura desde el ángulo del autor? ¿Cuáles fueron tus lecturas genésicas?

Si no fuera porque nadie nace sabiendo leer, te diría que leí toda la vida, que no me recuerdo de niño sin un libro en las manos. Leí todo Verne, Salgari, Dumas, London, Twain, Stevenson, la ciencia ficción soviética y Bradbury y Asimov, las obras detectivescas de Conan Doyle y Agatha Christie, y Mario Puzo y las novelas negras de Hammet, Cain y Chandler y el policial cubano de aquella época, y Semionov y el contraespionaje y luego llegué a Hugo, Stendhal y Balzac, y a Dostoievski y Kafka, y a García Márquez y Cortázar y Borges. Fui cubriendo todas las etapas hasta llegar ya durante la universidad a la literatura filosófica y psicológica, a Hegel, Kant, Marx, Nietzsche, Kierkegaard, Camus, Sartre, Freud, Lacan.

Motivado por todas esas lecturas, empecé a escribir bien temprano y a participar de talleres literarios. Escribía cuentos y hasta ganaba premios y menciones en ese género desde la secundaria.

Con Silvio Rodríguez, Benedetti, Neruda y el primer amor, descubrí la poesía, la cual me sirvió para expresarme hasta más o menos los 30 años, pero por entonces ya me atraía escribir sobre ideas y me desvié hacia el ensayo y el artículo.

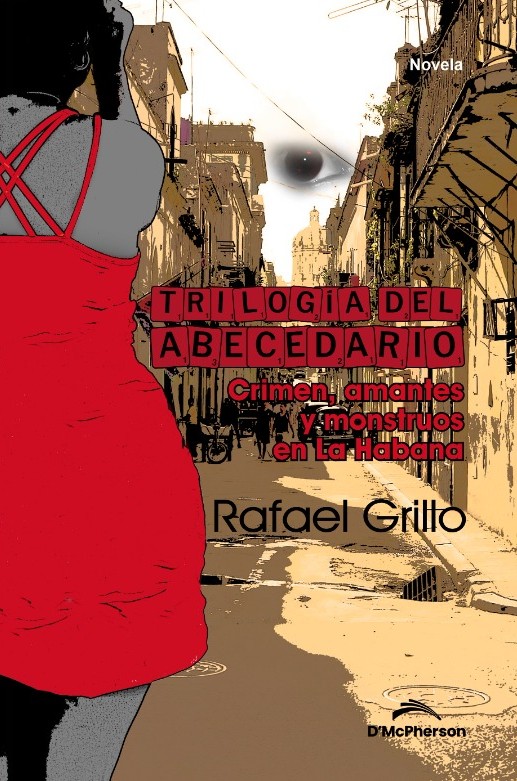

Mi primer libro publicado, Ecos en el laberinto (2005), fue el resultado de un premio de ensayo. El segundo, Las armas y el oficio (2009), viene de mi interés por la crónica periodística, y también ganó un premio. Pero ya había vuelto a crear mundos de ficción narrativa desde 2006, y en 2010 publiqué la novela corta Historias del Abecedario, un libro que combinaba el policial, el género romántico y el fantástico con vampiros, de un modo experimental, basado en los juegos de experimentación literaria del grupo Oulipo francés, al que pertenecieron autores como Georges Perec e Italo Calvino.

Por esa fecha estaba muy interesado en la escritura de los posmodernistas y me gustaban los rejuegos con la tradición del policial que hacían Umberto Eco, Auster y Vila-Matas. Escribí mi propio policial posmoderno, otra novela corta, Asesinos ilustrados, que ganó el premio Luis Rogelio Nogueras y salió publicado también en 2010.

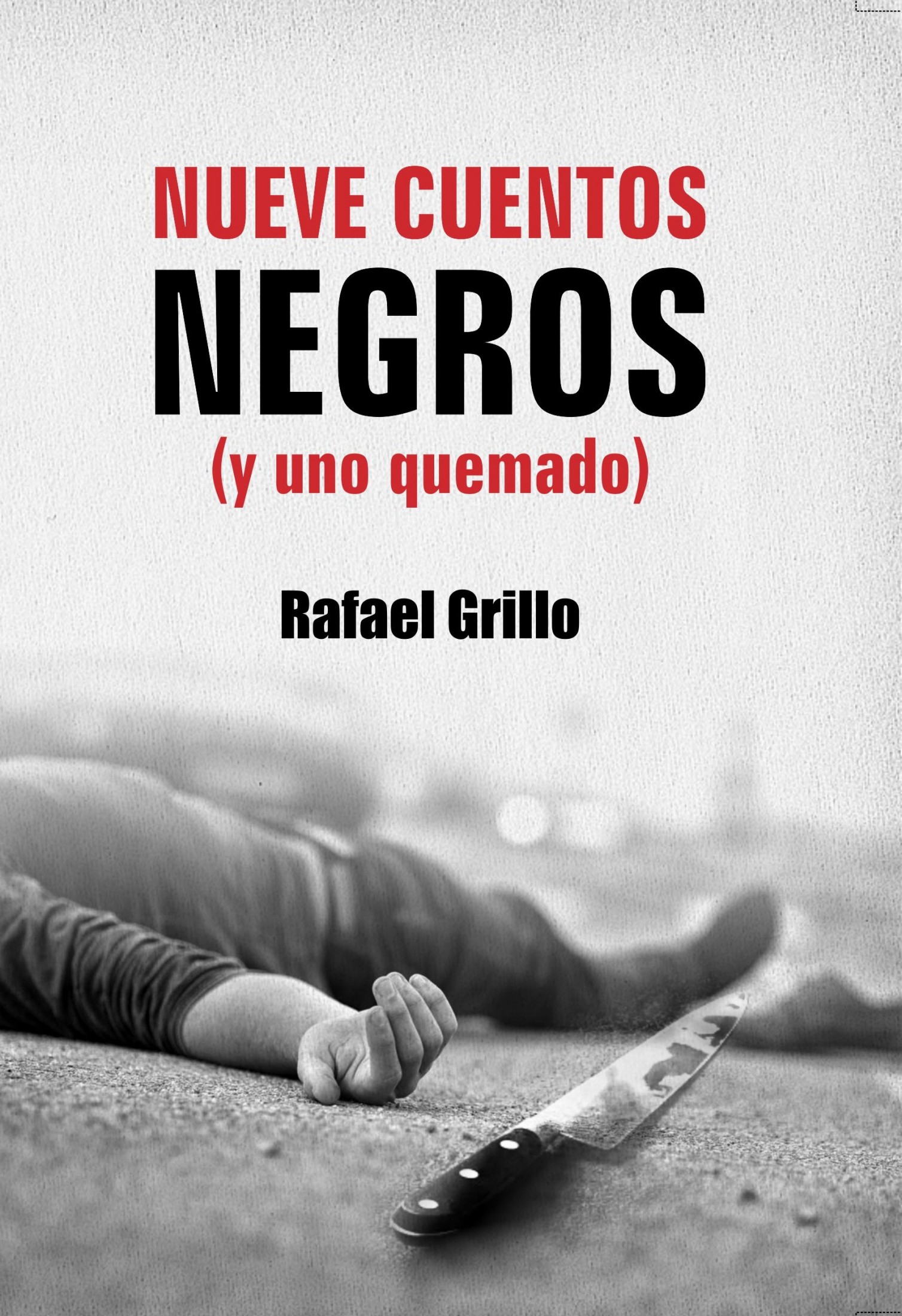

Revolicuento.com es mi tercer libro de ficción narrativa, reúne relatos escritos entre 2010 y 2016, y aunque fue publicado por Unión en 2023, estaba entregado a esa editorial desde hacía años. Hay una edición de 2020 de Editorial Primigenios, en Estados Unidos, que contiene incluso relatos más recientes. Y en cuanto a narrativa de ficción, después de Revolicuento… ya tengo un cuarto libro publicado, Nueve cuentos negros (y uno quemado), que lanzó la editorial Mecenas de Cienfuegos en este 2025.

Abordas en tus relatos el género negro. ¿Si existiera en Cuba, te gustaría hacer crónica roja? ¿Es esta especialización forzosamente un subgénero menor?

Hacer ese tipo de periodismo implicaría estar husmeando en juzgados, estaciones de policía y cárceles, relacionado con todo ese submundo de las leyes y sus contrarios del hampa. No sé si yo tenga suficiente estómago y coraje de moverme en esos ámbitos, Tal vez me gustaría comprobar si puedo hacerlo y sacarle las confesiones a un terrible criminal para escribir mi propio A sangre fría.

Pero lo que sí puedo asegurarte es que ese tipo de periodismo, muchas veces despreciado y tildado de sensacionalista, es muy necesario, porque ofrece información que la gente precisa conocer para sentirse más seguros o para saber si deben estar en guardia contra un posible depredador sexual, un asesino, bandas de delincuentes callejeros o asaltadores nocturnos de viviendas.

Para preservar la vida de las personas y su seguridad, es imprescindible que estén prevenidas. ¿Qué sentido tiene publicar una nota del Ministerio del Interior cuando el criminal ya fue capturado, si lo que más importa no es hacer alabanzas a las fuerzas del orden, sino evitar que la vida de las personas esté en peligro? La información que ofrece la crónica roja puede ayudar a que la gente sepa a qué se expone y cómo protegerse y de quién al salir a la calle.

Ahora mismo atravesamos tiempos muy duros, y las redes exponen y amplifican muchas noticias, a veces verdaderas, otras falsas. Hay que poner claridad, hay que ofrecer información veraz para salvaguardar la vida de las personas. No puede ocurrir, como dice el chiste, que la policía llegue hasta el que levanta una pancarta, escribe en la pared o pronuncia algo en contra del gobierno, antes que a una casa violentada o una persona en peligro.

Recomienda a nuestros lectores tu mejor libro de narrativa, aquel donde creas que has alcanzado mayor estatura literaria.

Debería decir que el mas reciente, porque en él realizo el anhelo de imitar a Salinger y sus Nine stories, con nueve cuentos (en realidad diez), que giran todos alrededor del tema de la muerte violenta, y recoge varios relatos en los que creo yo haber alcanzado esa “mayor estatura literaria” que señalas.

Pero, en realidad, mi favorito, sin que sea “mi mejor libro”, fue el primero que hice, Historias del Abecedario (reeditado en 2021 en Panamá bajo el título Trilogía del Abecedario), porque fue un libro que estuvo rumiándose y cogiendo forma en mi cabeza por varios años antes de sentarme a escribirlo, y entonces me salió de un tirón, en tres meses, aunque fuera un reto enorme, dada su singular estructura, y, además, porque nunca antes, ni después, la he pasado tan bien, tan divertido y suelto, escribiendo una ficción. Y creo que esa soltura combinada con pretensiones de originalidad, ese disfrute de elaborado pasatiempo literario, se lo transmite al lector. Por eso lo recomendaría.

En tu hoja de vida te presentas como escritor, periodista, editor y profesor universitario. ¿Es ese un orden jerárquico de especializaciones o de autopercepción?

No tengo órdenes jerárquicos al respecto. Me tomo con la misma seriedad el revisar un artículo o un libro de otro para un trabajo de edición, que la elaboración de un texto periodístico; y en este me demoro eligiendo una simple palabra tanto como si estuviera metido en la escritura de un relato de ficción.

Y ni qué decirte de cuánto empeño le pongo a la preparación de las clases de periodismo. Más aún todavía al momento en que las imparto. De hecho, desde que empecé en esa tarea, le he dedicado muchísimo tiempo a preparar todo un archivo de lecturas, a una revisión histórica exhaustiva y la creación de un sistema conceptual de mi propia cosecha.

El año pasado me propusieron que diera un taller sobre literatura del género negro en el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, el primero de su tipo que ahí se imparte, y el primero en mucho tiempo que se imparte en Cuba. No te puedo explicar todo lo que leí, todo el trabajo de sistematización que hice para brindar un panorama acertado, un recorrido completo por el género y por todo el sinfín de ardides narrativos característicos del policial, que también así se le llama.

Luego está el tema de las antologías, que ya han aparecido siete. Entre ellas, una sobre el minicuento en el Caribe hispano, publicada en Puerto Rico y en la que trabajé con otros dos editores: uno de ese país y el otro de República Dominicana. Una trilogía, que llamé Trilogía de las islas, publicada por la editora Abril, que es un recorrido por el cuento cubano del siglo XXI a través de tres géneros populares: el cuento criminal (Isla en negro), el amoroso (Isla en rosa) y el de vampiros (Isla en rojo).

Durante el año que estuve preparando la antología sobre vampiros, no hice nada más que leer novelas y cuentos, y ver series y películas sobre vampiros. ¡Estoy casi seguro de que hasta se me empezaron a alargar los colmillos, aunque no llegué al extremo de beber sangre humana! Y lo mismo cuando Isla en rosa: me disparé desde la clásica Corín Tellado hasta las Sombras de Grey, After, y cuánta saga romántica se pusiera de moda.

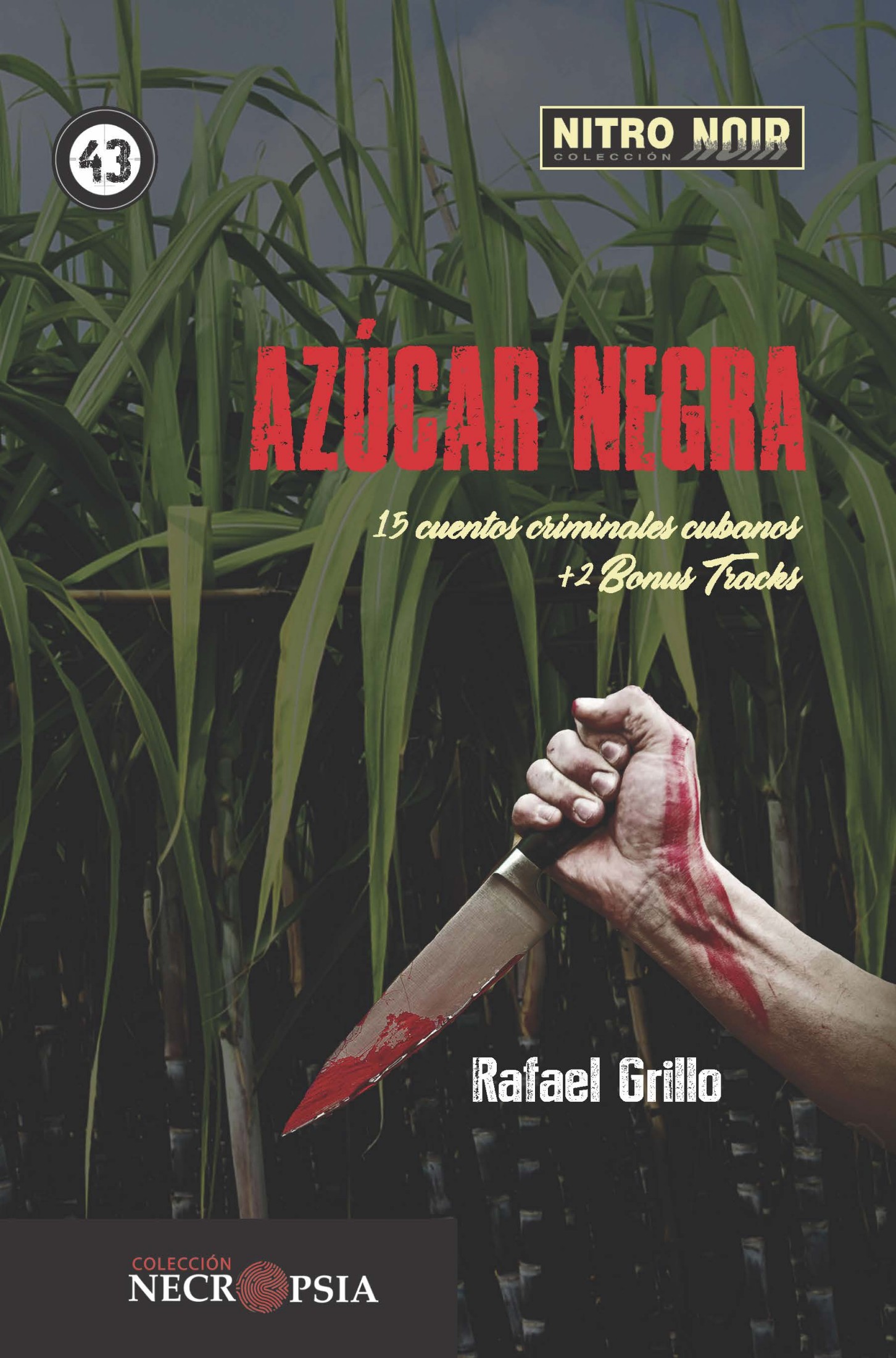

En este trabajo de editor para conformar antologías, he seguido enfocado, pero exclusivamente en la literatura negra cubana. Así, preparé en 2022 para una editorial de Madrid una antología titulada Regreso a la isla en negro, y en este 2025 publiqué otra más, Azúcar negra, para la editorial mexicana Nitro Press.

Y lo curioso de este trabajo es que los lectores de todas esas antologías, a la hora de recomendarlas a otros, no hablan sólo de los cuentos reunidos en ellas, sino que hasta recomiendan no dejar de leer sus prólogos, porque hay mucho tiempo mío invertido en ellos, buscando que sean una verdadera fuente de conocimientos.

Has impartido cursos o talleres sobre el género de crónica y el periodismo narrativo. ¿Quiénes serían, en este campo, las cinco figuras más prominentes en nuestro ámbito a lo largo de la historia?

Lo primero que hay que aclarar sobre este punto es que cuando se dice “periodismo literario” (término acuñado por los estadounidenses desde el siglo XIX), “nuevo periodismo” (la etiqueta que el neoyorkino Tom Wolfe hizo suya con una antología de 1971) o “crónica” (en Latinoamérica), se está hablando de lo mismo. Lo segundo que hay que advertir es que el periodismo, desde sus orígenes, fue escrito por los “hombres de letras”, las personas ilustradas, que además de hablar de la realidad, también eran los que hacían novelas, ensayos o poesía, y por tanto no hacían distingo a la hora de escribir lo uno (la realidad) y lo otro (la ficción).

No es hasta principios del siglo XX, con el surgimiento de la profesionalización del periodismo, y el surgimiento de las escuelas de periodismo, y la competencia entre los medios de masas por ser quién daba la noticia más rápido, más sintéticamente y más comprensible para un público amplio, que empieza a delinearse una forma de escritura propiamente “periodística”.

Por eso es que uno puede rastrear este periodismo narrativo y encontrarlo desde el Diario del año de la peste de Daniel Defoe o los escritos de los llamados “cronistas de Indias”, o puede señalar a Rubén Darío y José Martí, o a Mark Twain, Jack London, Ambrose Bierce, Stephen Crane en el XIX, y luego a John Reed, después a Pablo de la Torriente Brau… O sea, que ha existido prácticamente desde siempre. ¡No creo que Voltaire en el momento de soltar un panfleto “periodístico” estuviera pensando en crear un modo distinto del que empleaba en sus ensayos y novelas!

En cuanto a la denominación de “periodismo narrativo”, simplemente es una etiqueta que empezó a ponerse de moda en los medios académicos alrededor de 2010. Me gusta y es la que utilizo, porque ayuda a despegarse de los apelativos creados en entornos, épocas y tradiciones distintas para englobarlos en uno. También porque no tiene la palabra “literario”, que si la pones al lado de periodismo, siempre va a ganar ella, y la gente creerse que de lo que va es de ponerle adornitos al lenguaje, o peor: ponerse a inventar cosas que no son o que no fueron, cuando el periodismo narrativo es contar la realidad, lo que sin la sequedad, la grisura, del llamado “estilo periodístico”, y sí con el ardid dramático, la emoción, la construcción de personajes y el uso de la escena, que hoy se suele creer que son un patrimonio exclusivo de la literatura de ficción.

¿Cuáles son, según tu criterio, los antecedentes más remotos del periodismo narrativo en Cuba?

No he investigado a fondo sobre “antecedentes más remotos” de este tipo de periodismo en nuestro país. Lo que sí puedo decirte es que Martí hacía “periodismo narrativo” y Pablo de la Torriente y Lino Novas Calvo en Bohemia, y Norberto Fuentes y sus colegas de la revista Cuba; y Padura en Juventud Rebelde y Pedro Juan Gutiérrez en Bohemia en los 80, y las nuevas generaciones del siglo XXI que sí ya lo conciben bajo esa denominación.

¿Por qué un periodista debe conocer técnicas narrativas? ¿No hace el periodismo esencialmente un uso denotativo del lenguaje, mientras que lo característico de la literatura es el carácter connotativo del mismo?

Porque si describes fríamente los hechos de la realidad, terminas solo por informar, darle alimento a la razón, pero muy poco al corazón, y la gente necesita identificarse, sentir empatía hacia lo que pasa, para que ese conocimiento sobre la realidad cale más hondo y se convierta en un movilizador de sus vidas, en una aprehensión profunda.

Hay que ponerle color y calor a los hechos, crear impacto dramático, hacer memorables a los seres de la realidad cotidiana, con el empleo de las técnicas narrativas.

Está ahí el ejemplo mayúsculo de John Hersey y su Hiroshima. El público estadounidense no tuvo idea de la tamaña monstruosidad cometida por su gobierno en Japón con el lanzamiento de las bombas nucleares, hasta que Hersey interrogó a sobrevivientes y expuso lo que sufrieron antes, durante y después de ese holocausto, para volcarlo en el texto que la revista The New Yorker publicó en 1946.

Lo hizo no con cifras y escuetas respuestas, lo hizo con descripciones, con escenas que dibujaban, que grababan en la mente, cómo miles de vidas humanas cambiaron para siempre. Puso al desnudo lo esencial: que lo más terrible no es siquiera la cifra de los caídos sino el dolor perpetuo de los que sobreviven.

Desde 2010 perteneces al claustro de la Facultad de Periodismo, profesión que, además, has ejercido. ¿Cuál es la situación actual del periodismo en Cuba?

Lo primero que hay que tener en cuenta es la velocidad con la que se han producido cambios en el mundo en este ámbito específico de la comunicación, el enorme impacto de las innovaciones tecnológicas, la llegada de internet, de las redes sociales, de las IA; las modificaciones profundas en los hábitos de consumo de información, en sus formatos y esquemas; las transformaciones de las rutinas productivas y las demandas y presiones que todos estos asuntos colocan sobre los periodistas y las habilidades y competencias amplias y nuevas que deben desarrollar; las modificaciones profundas también en las empresas e instituciones de la información, en sus soportes económicos, que ya no pueden basarse solamente en el antiguo esquema de suscripciones o compra de ejemplares, y la publicidad comercial.

Y no hemos hablado todavía de ideologías, de agendas, de la penetración de esos intereses ideológicos, políticos y empresariales para derribar la utopía de una prensa objetiva o de un “cuarto poder”.

Para poder mínimamente reaccionar de manera positiva a todos esos cambios hacen falta muchos recursos materiales y humanos, sapiencia, flexibilidad, capacidad de adaptación y de cambio, desde los espacios más cercanos al aula, como las administraciones de las instituciones educativas, hasta en los modos de funcionamiento de los medios de comunicación a nivel nacional, y en los mecanismos de la sociedad entera y su aparato de estado y funcionamiento gubernamental.

Hace falta una comprensión muy poderosa de cuál es el rol que pueden o deben desempeñar los medios de comunicación y cómo pueden realmente ayudar a mejorar las cosas en el país.

Con las carestías materiales, los prejuicios y temores a internet y a los cambios en la comunicación; las agendas propagandísticas de medios de comunicación controlados por la matriz ideológica del estado, la pérdida de profesores por la emigración y la falta de estímulo salarial para permanecer en las aulas, la desmotivación de los estudiantes por un futuro profesional incierto, el encandilamiento con la creación de contenidos para redes (que en nada precisan de objetividad sino solo de ser atractivos para los públicos), la falta de transparencia de las instituciones, empresas y entidades de gobernación, el secretismo y la negativa a dar información a los periodistas, la ausencia de archivos de acceso público, la censura, y la autocensura por cuidarse de las represalias, la salida de una Ley de Comunicación que no vino a resolver nada sino a multiplicar trabas, las medidas absurdas como la de que hasta las muchachas que quieran estudiar periodismo tengan que pasar antes por el servicio militar.

Con todo esto y un etc. que puede ser todavía más largo, ¿qué puede esperarse de la prensa cubana? El periodismo que tenemos no es otro que el que puede darse en las actuales circunstancias políticas, económicas y sociales. Solo con un cambio profundo de estas podría empezar a gestarse un periodismo diferente. Hoy la prensa en Cuba cumple el rol que le están dictando desde los mecanismos que la controlan y económicamente la sostienen.

Ah, espérate, y no he mencionado el bloqueo; déjame decirlo, por si acaso…

¿Las fake news son un fenómeno reciente o es que la Internet contribuye a propagarlas y, también, a detectarlas?

Las fake news siempre existieron. ¿Acaso en la rapiña de Pulitzer y Hearst por robarse las audiencias hacia sus respectivos periódicos no orquestaron una red de mentiras que devino la guerra hispano-cubano-norteamericana de 1898?

¿Cómo comenzó tu relación con el cine?

Mi relación con el cine es muy antigua, tal vez no tanto como con los libros, pero casi. El asunto es que crecí a cien metros de un cine de barrio y el acomodador de ese cine de barrio era, precisamente, un hermano de mi abuela.

Después de la hora de la comida, mi abuela o mi madre se paraban en la esquina a verme caminar hasta la entrada del cine, donde quedaba bajo la custodia de ese tío-abuelo. Veía ahí cuánta película pusieran, en varias tandas.

También mis padres a cada rato me llevaban a ver los estrenos fuera del barrio de Regla. Luego, como siempre fui de dormirme tarde, veía todas las pelis de la televisión, especialmente de Historia del Cine y la Tanda del Domingo. Me gustaba escuchar los comentarios de los críticos de cine, e iba aprendiendo a ver más que a mirar.

Me volví cinéfilo muy temprano. Ya en la juventud, vivía intensamente las semanas del Festival de Cine de La Habana. Veía tres y cuatro películas diarias, sin importarme las colas ni el hambre en esos años 90 del Período Especial.

Siempre quise escribir sobre cine, desde mi cualidad de espectador entrenado, que además leía a Howard Lawson, Bazin, Gubern, Truffaut, Hitchcock, Buñuel y cuanto libro sobre cine me cayera en las manos. Y eso empecé a hacer desde una columna en Cubahora, y luego he seguido haciéndolo en El Caimán Barbudo y otros medios de prensa y revistas culturales, hasta desembocar en la membresía de la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica, un gremio que hace un par de años decidió elegirme como su presidente.

Coincidiendo con esa elección, cuando hicieron una convocatoria para incorporar votantes internacionales, presenté mi candidatura a los prestigiosos Globos de Oro. Me aceptaron y ya he ejercido esa condición en las premiaciones de las dos últimas ediciones, y lo haré también ahora en 2025.

Sugiérenos cinco filmes imperdibles que hayas visto recientemente.

Todavía no he visto las ganadoras de los principales festivales de 2025, los de Cannes y Venecia. En verdad, no hay mucho que me vuele la cabeza de lo que he visto este último año. Tampoco he podido ver la película de Paul Thomas Anderson que se estrenó recién, y que es la comidilla global.

Voy a recomendar una que es de 2024, pero recibió este año el Gran Premio de la Federación Internacional de Críticos de Cine: Todavía estoy aquí, dirigida por Walter Salles y enfocada en los tiempos de la dictadura brasileña.

El cine de terror ha traído buenas pelis este año. Sugiero Devuélvemela, de los australianos Danny y Michael Phillipou. Mi género favorito no me ha regalado una nueva joya, pero del año pasado menciono el neo-noir Amor, mentiras y sangre, de la británica Rose Glass.

Un drama delicado con elementos fantásticos es la alemana Sound of falling, dirigida por Mascha Schilinski, que sí estuvo en Cannes y recibió un premio del Jurado.

Por último, pero solo para los que son fans del cine de Wes Anderson (como yo), sugiero su última cinta, El esquema fenicio.

¿Eres cinéfilo de los que se quedan leyendo los créditos al final de las proyecciones?

No, no me quedo a ver las tiras de créditos hasta el final. Date cuenta que hoy los créditos finales pueden durar hasta diez minutos. ¡Mencionan hasta el nombre del perro, del dueño del perro, del entrenador del perro y del que le dio la comida al perro que salió en una escena de la película!

Te interesa –y ejerces– el periodismo de viajes. Viajar para los cubanos ha sido muy complicado desde mediados del siglo XX: permisos estatales, etc. Durante mucho tiempo viajar era “irse”. Aunque esas trabas se han flexibilizado, ahora, por la muy precaria condición económica de nuestra población, “recorrer mundo” sigue estando en la esfera de los sueños imposibles. He pensado crear una revista de viajes que podría llamarse Viajero Inmóvil –homenaje a Lezama– para reseñar desplazamientos imaginarios.

Mi visión del viaje no está circunscrita solo al movimiento allende las fronteras. Viajar puede ser, para mí, hasta recorrer con una mirada diferente un sitio ya conocido.

Ahora mismo estoy redescubriendo, repasando, lugares de La Habana donde estuve en otros momentos de mi vida. He recorrido recientemente, y registrado en fotos, Guanabacoa, Casablanca, Cojímar, y pienso seguir, cubrir los barrios de la Víbora, Santos Suárez, Mónaco, Sevillano, y otros más distantes.

Anduve hace poco por Playa y Monte Barreto, por la iglesia de Jesús de Miramar. Me refiero a recorrerlos a pie, no en auto, ni siquiera en bicicleta. A pie, para registrarlo todo despacio, para cansarme, como un viajero verdadero.

He practicado los viajes inmóviles e imaginarios como lector, pero en este momento de mi vida quiero atravesar la realidad, el mundo verdadero.

Mi concepción es que no es lo mismo ser viajero que turista (o emigrado). Viajo para entender, para sentir empatía, no solo para posar ante la vista hermosa o el monumento famoso, sino para relatar luego todo eso que vi. Hace poco estuve en Bishkek, la capital de Kirguistán, en medio del Asia Central, un lugar fascinante, tengo pendiente escribir de esa experiencia.

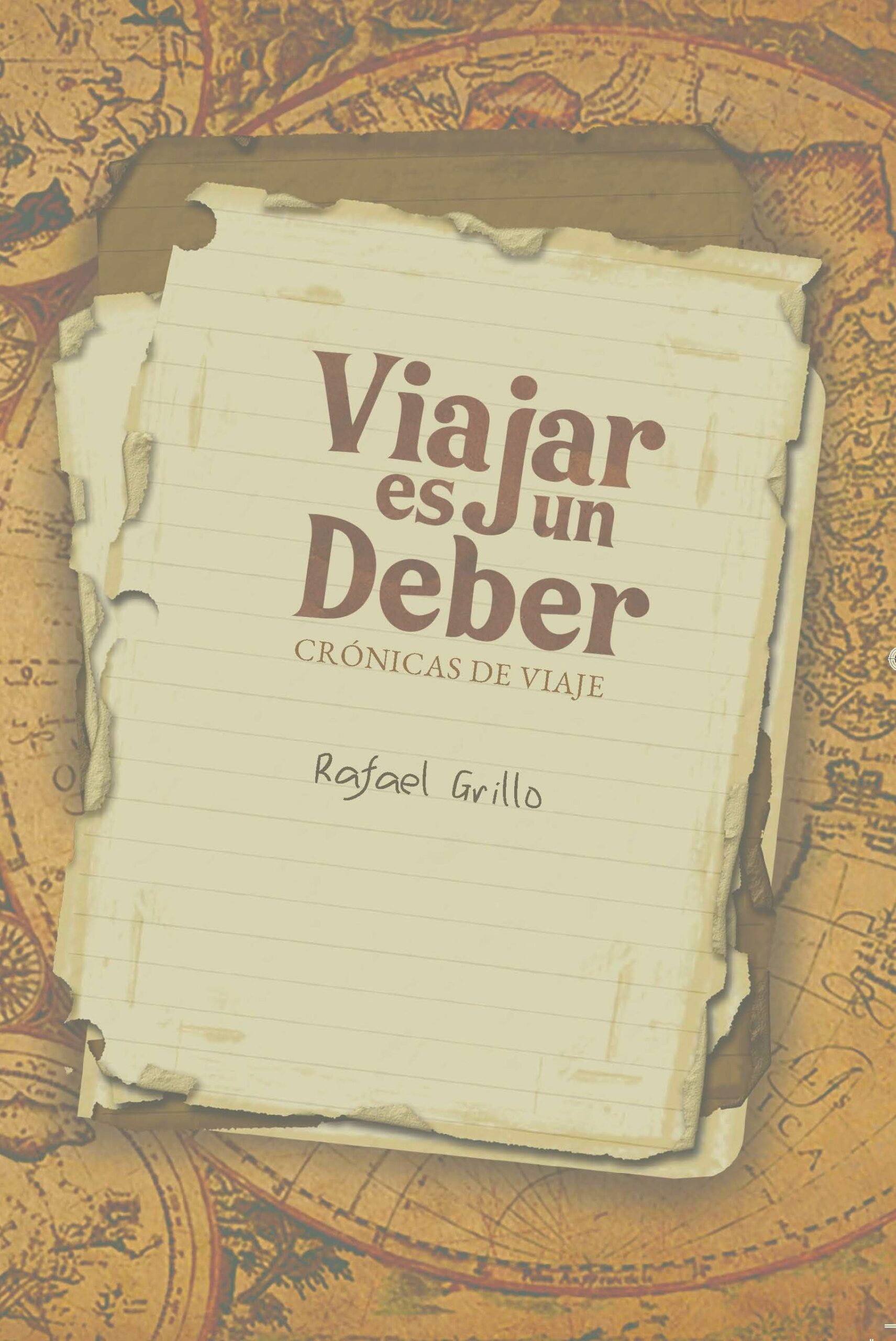

Este año la Casa Editora Abril debe sacar un libro mío, al que titulé Viajar es un deber, inspirado en una frase de Javier Reverte, un escritor viajero que he leído mucho, al igual que a otros como Paul Theroux o Robert Kaplan.

Ese libro mío es una recopilación de las crónicas de viaje que escribí entre 2013 (el año que se abrieron libremente las fronteras cubanas) y 2023, publicadas la mayoría en El Caimán Barbudo, y que recogen mis vivencias de los viajes que he dado por motivos de trabajo a países como Chile, Brasil, Uruguay, Italia, República Dominicana; y también a través de Cuba, porque me muevo con esa misma curiosidad y ansias de aprehender a lo largo de toda la isla; hay textos en ese volumen sobre Camagüey, Las Tunas, Villa Clara, Matanzas y la Isla de la Juventud.

He estado en otros países, en otras ciudades de Cuba. A esas experiencias les debo aún unas letras y lo haré, sin dudas. Esos son los viajes que quiero hacer, viajes reales, para convertirlos después en literatura.

Naciste en el ultramarino pueblo de Regla. ¿Cuándo estás fuera de Cuba y sientes añoranza, hay recuerdos recurrentes del barrio o de la ciudad, lugares que para ti tengan una significación especial? ¿Qué relación tienes con la capital de los cubanos?

Como sucede con todo nativo de un barrio periférico que ha tenido que estudiar, hacer vida profesional y hasta amorosa fuera de ahí, soy un andante de La Habana, un viajero a través de todos sus municipios y lugares. Mi zona preferida es El Vedado, donde ha transcurrido, incluso, una parte significativa de mi vida.

En el área del casco histórico y todo el espacio aledaño al Capitolio Nacional, también he pasado bastante tiempo. Me gusta La Habana Vieja, aunque últimamente me deprime ver como se ha deteriorado hasta en las zonas que Eusebio Leal llegó a rescatar y embellecer con tanto esmero.

Si te hablo de lugares concretos, el Museo Napoleónico es esa joyita que primero me viene a la memoria; después, el Hurón Azul, la casa de Carlos Enríquez y la Finca Vigía, de Hemingway. Tengo un vínculo emocional, además, con la iglesia neogótica de la calle Reina, la del Sagrado Corazón de Jesús. También con la Quinta de los Molinos. Y con tres lugares que no podrían faltar: la heladería Coppelia, el malecón y el cine Yara.

Soy un fanático de los museos. Si voy a provincias o a una ciudad extranjera, siempre recalo en ellos. Si pudiera, los visitaría todos. Hay algunos que frecuento mucho, como el Museo Nacional de Bellas Artes, tanto su sede de Arte Universal en el Centro Asturiano como la que acoge el Arte Cubano. La gente busca la paz en las iglesias; yo encuentro eso en los museos, rodeado de belleza y de historia.