|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

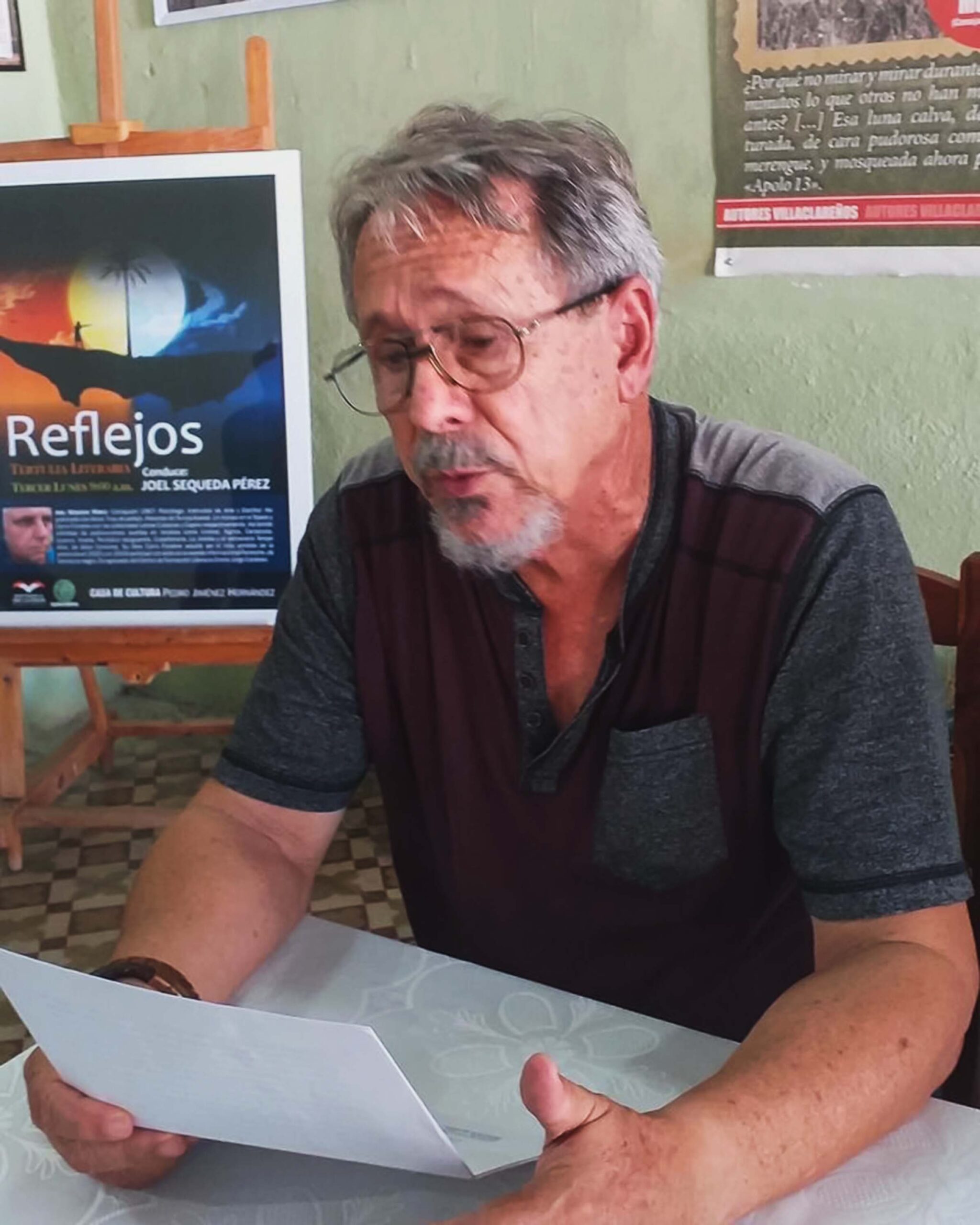

Riverón es un hombre simpático, cualidad muy apreciada entre cubanos, y un muy buen escritor. Ha desarrollado su carrera literaria de madurez en Santa Clara, donde ha sido, mayormente, editor y promotor literario.

Nació en Zulueta, provincia de Villa Clara, en 1949. Autodidacta, ejerce, con pareja fortuna, la poesía, el testimonio, el ensayo y el periodismo. Es, además, un excelente cronista.

Hasta el momento ha publicado doce poemarios, entre los que vale citar Y dulce era la luz como un venado (Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1989); Azarosamente azul (Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2000); Lo común de las cosas (Editorial Betania, Madrid, 2005); Bajo una luz que no existe (Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2005); No me quieras matar, corazón (Antología poética, Ediciones Unión, La Habana, 2011), y Morir con otras almas (Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2016).

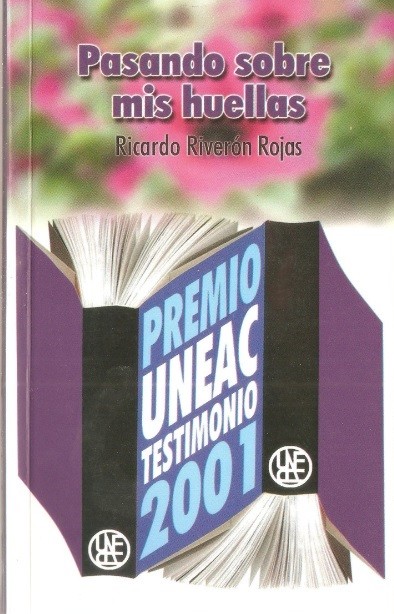

Entre los tantos galardones obtenidos se cuentan el Premio de Décima del Concurso 26 de Julio (La Habana, 1986), el Premio de Testimonio Pablo de la Torriente Brau, de la Uneac (La Habana, 2001) y el Premio Samuel Feijóo, de poesía relacionada con el medio ambiente, otorgado por la Sociedad Económica de Amigos del País, 2015).

En la actualidad, Riverón preside la filial de Villa Clara de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

Ahora vamos al diálogo y a la lectura de algunos de sus textos poéticos, con la esperanza de que, en la medida de lo posible, incentivemos el conocimiento y la lectura de este contemporáneo nuestro.

¿Cuándo tuviste la primera noción de que había un género literario llamado poesía? ¿Cómo fue ese descubrimiento?

La poesía la descubrí, antes de leerla, en el frescor de las mañanas (mis mañanas adolescentes de batey de ingenio) seguidas de mediodías destellantes y atardeceres contemplativos. Como género literario me llegó de soslayo, tras intensas y tempranas lecturas de prosa.

Durante toda la primaria y secundaria la poesía me fue indiferente, aunque en realidad lo que rechazaba era el énfasis, la falta de naturalidad del discurso decimonónico que tan lejano sentí.

Era estudiante de preuniversitario cuando la tomé en serio por primera vez, paradójicamente, al descubrir con asombro la desenfadada y casi burlesca antipoesía. De la mano de Nicanor Parra, Vicente Huidobro, César Vallejo, José Zacarías Tallet, más toda la nómina de coloquiales cubanos de finales de los sesenta y todos los setenta, traje a la poesía a vivir en mi vida.

Fue un estremecimiento comprobar que la poesía puede tener los pies sobre la tierra y la cabeza en el cielo. Igual pensé, con tremendo atrevimiento, que tal vez yo pudiera hacer algo parecido a aquello que me exaltaba. La edad y la época me instaban al desparpajo juvenil, a la irreverencia; todo me parecía novedoso. Y aunque luego atemperé los ímpetus y me vi escribiendo a veces con rima y medida, sigo pensando que los pies del poeta deben estar sobre la tierra, aunque la cabeza ande por galaxias incomprensibles.

Partiendo del concepto de que la poesía es mucho más que un género, pues antecede en el tiempo a la literatura misma, ¿cuál ha sido, hasta hoy, el hecho poético más trascendente de tu vida?

Deben ser varios: con toda seguridad, el nacimiento y los primeros cariños maternos clasifican. Pero no voy a ser tan elemental y rasante. Seguro la confirmación del amor correspondido tiene también muchos puntos para ganar esa emulación. Pero igual: el primer poema publicado, la inauguración del mar en mi iconografía, cientos de paisajes de montaña, el nacimiento de mis hijos, el descubrimiento mismo de la poesía, la felicidad de un éxito que sucede a la angustia después de muchos fracasos, todo eso compite. Incluyo, con boleto ejecutivo, la certeza adquirida de que puedo construir mi espíritu en concordancia con los modelos que la grandeza humana puso en la historia para mí; el viaje adquiere una dimensión que rebasa con mucho esta elementalidad que es la existencia; ahí me siento cómodo y útil.

La condición elusiva de la poesía hace que sea de muy difícil conceptualización. Hay muy buenas definiciones, pero incompletas todas. ¿Tienes alguna personal o has incorporado una de otro autor? Juan Gelman dijo que la poesía es un árbol sin ramas que da sombra. ¿Qué piensas de esta definición?

Tremenda tarea conceptualizar la poesía; la definición de Gelman es muy buena; aquella de Lezama, del caracol nocturno en el rectángulo de agua, también; Bécquer la singularizó en un “tú” multitudinario; León Felipe le extrajo las palabras, la rima y hasta la idea misma; la puso a viajar en el viento. Mi humilde e imperfecta definición es que la poesía es el modo más natural, angustioso y placentero a la vez, de inventar otros mundos, insólitos y posibles, dentro de la cósmica pequeñez que somos.

Una parte de tu obra tiene a la décima como medio de expresión. ¿Esa forma estrófica está en tus orígenes familiares o se trata de una incorporación consciente a tu repertorio literario?

Es lo segundo. Pese a mi infancia y adolescencia rural, nunca en mis inicios me identifiqué con el repentismo. Luego, claro, vino la reconciliación con la estrofa, pero ya desde la literatura. Hasta donde sé, no hay antecedentes en mi familia y nunca he cantado una décima. Boleros, sí.

En el taller literario donde empecé a socializar mis escritos, el fervor por la décima era mayúsculo. Yo quise mantenerme al margen, pero acabé cediendo a la tentación, y no me arrepiento. El que considero mi primer libro en términos profesionales, Y dulce era la luz como un venado, es de décimas. A él le debo mucho en mi aceptación como poeta. Me inspiraron notablemente las elegías en décimas “La fuga del ángel”, de El Indio Naborí, y «Doña Martina», de Manuel Navarro Luna. Fue, por otra parte, el libro Sobre la tela del viento, del amigo y casi coetáneo Renael González Batista, el que me enseñó a leer de otra forma el paisaje campestre.

Gracias a las “Glosas” de Nicolás Guillén sobre los versos de Andrés Eloy Blanco, comprendí que la décima es compatible con la modernidad poética tal como la describió Carlos Bousoño. Algunos experimentos de vanguardia trasnochada con la estrofa me dejan indiferente y confundido, pues no alcanzo a metabolizarla sin la borrachera melódica que desata en el espíritu. En realidad, he escrito más verso libre y prosa que décimas, pero el debut me marcó.

Entiendo que tu primer conjunto de versos publicados fue Oficio de cantar. (Taller Literario José García del Barco, Camajuaní, Cuba, 1978). ¿Cómo recuerdas aquel momento? ¿Qué importancia tuvo el movimiento de talleres literarios en tu formación?

Aquella publicación, que hicimos de manera casi artesanal, en monotipia y compuesta por los mismos poetas (editamos toda una colección), me dejó las primeras enseñanzas en las artes editoriales y gráficas unidas al casi inmediato arrepentimiento por haber publicado ese folleto cuando aún mi oficio no me otorgaba merecimientos. Algunas de aquellas décimas las rescaté para el libro posterior, que antes mencioné, y otras las deseché con carácter definitivo; no obstante, siempre le doy su espacio a aquel cuaderno en mi currículo porque, imperfecto y todo, me propició alegrías y me abrió algunas puertas en la dinámica literaria de entonces.

Al taller literario le debo muchísimo; puedo decir que me salvó de autoconsumarme y autoconsumirme y me puso en un camino de superación constante. Al menos en el taller donde inicié mi vida literaria, esa era la filosofía, así como un culto a lo local como espacio que debía dialogar con lo universal, estrategia promotora que aún no abandono. La multiplicidad de oficios para la promoción de lo que hacíamos fue mi escuela para empeños mayores que luego emprendí y cristalizaron.

¿Cómo caracterizarías tu poesía? ¿Qué tanto le debe al conversacionalismo que se afincó en la poesía cubana a partir de la década de los 50 del pasado siglo?

Realmente no sé cómo caracterizar lo que he escrito. Más bien pudiera ser descriptivo. Mis primeros paradigmas fueron los conversacionales, como antes decía, y por ese rumbo quise andar.

Tras varios intentos de libros fallidos, pude finalmente armar uno que titulé La luna en un cartel, y lo publiqué en 1991. No es un libro que me satisfaga mucho, sin embargo, hace poco lo releí y se me alivió un poco la desazón que me producía su esencia, que consideraba epigonal.

Paralelo a ese (y los otros) fueron saliendo los decimarios; los dos primeros, Y dulce era la luz como un venado (1989) y La próxima persona (1993) me ubicaron en el bando de lo que maliciosamente llamaron «tojosismo», por el tratamiento ingenuo del paisaje.

Los dos siguientes, Azarosamente azul (2000) y Bajo una luz que no existe (2005), me dieron el boleto de salida del monte. Otra galaxia, otro sueño (2005) es de naturaleza onírica, que salda deudas, en lo rimado, con el modernismo y, en lo no rimado, con el coloquialismo, en retirada ya en mis preferencias.

Lo común de las cosas (2005) es un libro de viajes; y Días como hoy (2008), junto a Morir con otras almas (2016) los considero mis libros de madurez; nada que ver con tendencias o autoimposiciones. Sin abandonar las vivencias, prevalecen lo ontológico, el desdoblamiento, el prosaísmo, la narratividad. Y esas características también están en los dos inéditos: Contar lo incomprensible y Desgastes de la imaginación.

Amparado en aquella definición de Rafael Alcides, que quiso escribir un libro que pareciera un hombre, puedo decir que he escrito unos cuantos libros que se parecen a los hombres que he sido.

Entre tantos poemarios publicados, ¿hay alguno donde creas que se puede encontrar al RR esencial?

¿Cómo responder a esa pregunta, poeta? En todos estoy, a veces en esencia y a veces en aspiraciones esenciales, pero si me acojo a lo estilístico, ya sabes: los últimos.

¿Escribes regularmente a una hora determinada? ¿Tienes alguna rutina creativa? ¿Crees en la inspiración?

La única rutina posible es vivir. La vida marca los ritmos y los horarios. A esta edad, tras los múltiples empleos por los que pasé (horarios cerrados y abiertos), diez años de jubilación y vuelta a la vida laboral (presencial o a distancia), el espectro de mis horarios abarca las veinticuatro horas de manera alternativa y aleatoria. Una cosa sí te digo: el ocio hogareño no es mi mejor aliado en materia de horarios. Es algo por lo que pasé. Hoy, a mis 75 años, trabajo aún: soy presidente de la Uneac en mi provincia y te puedo decir que tengo más energía que cuando no tenía vínculo laboral. Como mis últimos empleos han sido de naturaleza creativa (aunque con odiosos componentes administrativos) ello demanda de mí una energía que me obliga a encender el motor interno por la mañana, asistir al trabajo, y seguir barranca abajo y sin frenos casi toda la tarde y parte de la noche.

Alguna vez en mi vida escribí de madrugada y fines de semana, pero de manera ocasional. Las mañanas en determinado momento fueron muy productivas. De todas esas circunstancias extraje lo que pude; no sé en cuál me ha ido mejor, pero ahora mismo voto por esta que vivo. He tenido también rutinas: mucho café, música instrumental, jugar carta blanca entre estrofa y estrofa, pero ya todo eso lo abandoné; tengo prisa, pues recién he descubierto que, como diría Naborí, “me queda por decir no sé qué cosa”.

Creo en la inspiración; a veces hasta siento que me dictan lo que escribo, pero al final descubro que a esa intuición hay que entrenarla: horas-nalga, mucho seso y el don de atender, como proponía Eliseo.

Decía Félix Pita que a los 15 años cualquiera es poeta, que lo verdaderamente arduo es seguir siéndolo pasada cierta edad. ¿Piensas los poemas? ¿Te piensan ellos a ti? ¿Son tan frecuentes las visitaciones de la poesía hoy como antaño?

Coincido con Félix en lo esquivo de los temas cuando los años pasan; o, mejor: pesan. Pero lo ventajoso está en las ganancias que propicia la adquisición del oficio. Ahí los años operan a favor.

Siempre he pensado que toda escritura es una improvisación. Ya no le temo a la página (la pantalla) en blanco; antes ella me retaba, y me paralizaba, ahora soy yo quien la reta.

La teoría de la escritura automática no es patrimonio solo del surrealismo, porque lo irracional va siendo cada día más una marca lógica; lo connotativo acerca significados y todo en el mundo se tributa ósmosis. Suelto la mano sobre el teclado y es como si bailara el chachachá. Voy «matando canallas» aunque luego reescriba o deseche. No es irresponsabilidad, es confianza en la mirada posterior.

Mi teoría sobre la inspiración es que constituye un metabolismo, y el sistema nervioso autónomo, en esos instantes, le gana la bronca al sistema nervioso central. Creo que ahora, en plena vejez, escribo mejor, que el poema y yo nos comprendemos mutuamente.

¿Reconoces influencias en tu trabajo poético?

Y quién no, hermano. Todos los poetas me han dejado algo que quisiera haber escrito yo: desde Antonio Machado hasta César Vallejo, dos poetas tan diferentes. Pero mis mayores paradigmas los sitúo en la Generación del 27. Y en algunos de nuestras tierras, como Rubén Darío, Pablo Neruda, Fayad Jamís, Eliseo Diego, Roque Dalton, Roberto Fernández Retamar. El Rafael Alberti de Poemas en Punta del Este me impresionó fuertemente. En los ochenta, el aura fabuladora desbordante de Frank Abel Dopico nos sedujo a todos, jóvenes y mayores. Pero, finalmente creo que todo el que dialoga con el lector con naturalidad y elegancia, inventándose su idiolecto, influye en mí.

A lo largo de tu vida has tenido ocasión de conocer grandes figuras de la literatura cubana. Entre ellos, ¿cuál sería tu personaje inolvidable? ¿Pudiste contar a alguno como amigo?

Al primero que conocí fue a Samuel Feijóo. No puedo decir que fuéramos amigos, pero sí colaboramos algo, yo de aprendiz suyo. Siempre me trató bien (contra su norma), y creo que eso se debió a algunos poemas epigramáticos de mis inicios que le di a leer. Iban de elogio a la naturaleza y crítica al ser humano por las agresiones; un ejemplo, el poema “Culpa”: “Pienso que la gallina blanca, / la gallina riza / el gallo malayo / y los pocos pollitos / que andan por el patio / me van a reprochar / vivir / planificando muertes”. Ese “artefacto” lo hizo delirar y proclamarme poeta. Pero la relación más profunda que sostuve con él tiene que ver con la génesis en la concepción de mi libro El ungüento de la Magdalena (humor en la medicina popular cubana) por una investigación que me encargó y nunca publicó. No solo aquellos testimonios quedaron inéditos, nunca me publicó nada en Signos, una revista que después de su muerte me tocó dirigir.

Conocí y traté a otros: César López, Manuel Díaz Martínez, Pablo Armando Fernández, Carilda Oliver Labra, Ezequiel Vieta, Eduardo Heras León, Francisco López Sacha, Domingo Alfonso, Luis Lorente; todos son inolvidables.

La amistad con Roberto Fernández Retamar, cercana y desenfadada, es uno de mis grandes tesoros afectivos de la madurez. Esa amistad, profundizada y devenida hermandad, tiene su continuación hereditaria en su hija Laidi.

Félix Luis Viera es, desde que nos conocimos en 1976, cuando él ganó el Premio David, un hermano con el que compartí angustias y alegrías de todo tipo, aunque hoy nos enfrentemos a la realidad cubana desde distintas perspectivas.

¿Cómo te sientes formando parte del corpus de la poesía cubana?

Es que no sé si lo soy. Por alcanzar esa certeza aún lucho. Pero sospecho que, si llegaran a inscribirme en un renglón de esa brillante nómina, yo no me voy a enterar. Solo he tratado de dejar mi testimonio. A ver si sucede…

Háblame de El ungüento de la Magdalena, ya con cuatro ediciones, una de ellas en Canadá.

El subtítulo del libro lo dice todo: “Humor en la medicina popular cubana”. Antes te hablé de cómo comenzó, por encargo de Feijóo en 1977, hasta que terminó siendo libro en 2008, gracias al Centro Pablo de la Torriente Brau.

Recoge más de 200 relatos testimoniales breves donde el humor criollo preside las prácticas de la medicina popular en Cuba, mayormente en zonas rurales y en diversas épocas.

Sus capítulos son “Curas por contactos inocuos”, “Curas por contactos iatrogénicos, invasivos y crueles”, “Curas por sustos, escarmientos y engaños”, “Curas por ingestión de cocimientos, patentes y platos”, “Curas escatológicas, coprofágicas y venenosas” y “Curas inclasificables”.

Me ha reportado grandes satisfacciones este libro, por la buena recepción que ha tenido. Esa edición de Canadá no tiene mucha significación. Fue la propuesta de una editorial llamada Adalba, de un cubano residente allá. Fracasó, no he visto ni un ejemplar, aunque sí cobré un pequeño adelanto y sé que se comercializó en alguna feria. La editorial Ácana, de Camagüey, me ha propuesto una reedición en epub, y acepté, aunque me hubiera gustado más verla nuevamente en el papel.

¿Fuiste fundador de Capiro, sin dudas una de las casas editoriales más prestigiosas a nivel nacional? ¿Cómo fueron aquellos primeros años? ¿Cita los tres títulos más notables que salieran de las prensas durante tu estancia allí?

Capiro se fundó, conmigo como líder, en septiembre de 1990, compartiendo su debut con el del Período Especial.

Seguramente recuerdas que lo primero que se afectó fueron las publicaciones: reducción de las tiradas de los periódicos, cancelación de revistas, sequía editorial… Se acudió al paliativo de las plaquettes, para producirlas con recortería de la industria poligráfica y sobrante de los picos de las bobinas con que se tiraban los periódicos. Eran sueltos sin grapar embuchados en un trozo de cartulina.

A nosotros nos asignaron, desde el Instituto Cubano del Libro, la cuota de 50 plaquettes, que no hicimos, porque con esos materiales imprimimos diez folletos, que engrapamos con una cubierta de papel cromo. Así nació Capiro, que dirigí hasta 2004.

Me pides tres títulos notables y cumplo con la cuota, aunque son más los que incluiría: Aquí, de Roberto Fernández Retamar, Con tinta de ayer, primer libro de prosas de Carilda Oliver Labra, y Últimos pasajeros en la nave de Dios, de Carlos Galindo Lena. Permite, por favor, que le dé una mención a Expediente del asesino, de Frank Abel Dopico.

¿Qué es El Club del Poste? ¿Por qué la rivalidad con el Club Schopenhauer?

El Club del Poste es una aventura poética, muy enriquecedora, de la que nunca me arrepentiré. Nos fingimos improvisadores y hacemos décimas humorísticas por petición. Trabajamos a ocho manos los poetas Yamil Díaz, Jorge Luis Mederos (Veleta), Williams Calero y yo.

El epigrama burlesco es nuestra especialidad, y buenos problemas que nos hemos buscado por algunos, sin que la sangre llegara al río.

En varias ocasiones he contado su historia: el debut, en El Mejunje, en 1991, así como las dinámicas con que trabajamos. No sé cómo es que, hasta la actualidad, a 34 años de su nacimiento, seguimos activos, aunque ya en otros espacios y con periodicidad más distendida.

El Club Schopenhauer se constituyó por cuatro artistas de la ciudad, tres escritores y un trovador; son más que todo una agrupación que no se involucra en el fenómeno repentístico del Club del Poste. Con apenas cuatro o cinco años de existencia; la rivalidad con el Club del Poste es un asunto lúdico de ciudad letrada; vaya, una simulación. Solo uno de sus integrantes hace epigramas como los del Club del Poste. Su naturaleza es posmoderna, de fingimiento, lo que se puede apreciar en los carteles y los títulos y cubiertas de sus libros inexistentes, que suben a las redes. Un ejemplo: el gracioso título: De allí veníamos cuando aquí llegamos, está por escribirse y creo que nunca se escribirá, es un galimatías. Creo que es su manera de tirar a relajo el estiramiento intelectual, incluso con su apología al consumo de alcohol incluida. Son jodedores cubanos de mucho ingenio para elaborar aforismos absurdos.

Camajuaní parece ser un pueblo importante en tu vida. ¿Qué vínculos emocionales tienes con él?

Figúrate, allí cursé la secundaria básica, me inicié en el taller literario y me enamoré como un perro de más de diez muchachas, muy pocas con efectividad, pues siempre le tiraba a la bola adelantado y con swing de jonrón. Allí conocí a personas que me incluyeron en sus vidas cuando yo mismo no creía en mí. Allí vislumbré la felicidad, que sigue ahí, en el horizonte del recuerdo, esperando por mí.

Santa Clara. ¿Qué tal tus relaciones con la ciudad? ¿Es para ti “el sitio en que tan bien se está”?

A Santa Clara le debo mucho. Vivo en ella desde 1978. Hace unos años el gobierno municipal me declaró Huésped Distinguido. ¿Conoces a alguien que ostente por tantos años la condición de huésped? Todo lo he concretado aquí: en lo personal, en lo literario, en lo laboral.

Aquí me siento como el buen verso en el poema, como “el lagarto de liviana sombra”, aquí están la mayor parte de “las cosas que yo amo”, incluyendo mis cadáveres amados. Aquí nacieron mis hijos y aquí estaré hasta que amanezca para mí la eternidad; digo, si no se convierte en noche eterna.

¿Vivir en una ciudad al centro de la isla, a 266 kilómetros de la capital, crees que haya limitado de algún modo el conocimiento de tu obra? ¿Es el provincianismo una fatalidad geográfica o una construcción mental? ¿Se puede ser provinciano y haber nacido y vivido siempre en una gran urbe?

Recuerda que comencé a principios de los setenta. Entonces sí era una gran desventaja no vivir en La Habana. La densidad institucional y la presencia de figuras importantes allá copulaban con la cercanía física y hasta se creaban engendros.

Aquí bien podrías hacer un libro de sonetos con monosílabos sin que el aporte trascendiera más allá del municipio. Fue una realidad que ya estaba en proceso de cambio, por las posibilidades que se fueron abriendo derivadas de la política cultural de las instituciones revolucionarias desde inicios de los sesenta.

Llegados los ochenta, ya algunos de por acá habían conquistado espacios, sobre todo con premios, pero esos aún estaban allá: léase sobre todo concursos, editoriales y revistas.

El proceso continuó y, alcanzados los noventa, la descentralización cobró fuerza con la apertura de editoriales como Capiro en muchas provincias. Focos importantes: Matanzas, Holguín, Villa Clara, Santiago de Cuba (que ya tenía la editorial Oriente desde 1970), y se les fueron sumando otras como Pinar del Río y Camagüey.

En el mismo 2000 se amplió el espectro y, con la política que llamaron “masificación de la cultura”, se corrigieron muchas de esas asimetrías, hasta llegar al punto de que en algunas provincias había más oportunidades de promoción que en la capital. Las revistas, y posteriormente el mundo digital, hicieron más igual aún la igualdad (amo el retruécano).

Puestas esas largas premisas, te respondo: en determinado momento sentí que, de haber vivido en La Habana, hubiera sido menos engorroso debutar; luego me percaté de que eso se podía revertir, y puse el hombro, no solo para mí.

Llegamos entonces al momento en que no tiene ningún sentido atribuirle al lugar de residencia la imposibilidad de darse a conocer. Pero recuerda que una cosa es la vida literaria (las instituciones forman parte de ella) y otra es la literatura, como le gusta repetir a Roberto Manzano. La segunda si pasa la cuenta, solo que eso no sucederá de inmediato —nunca es así—, en este caso porque el igualitarismo fragmentó la oferta por las cortas tiradas, de manera que el acceso a lo publicado —algo esencial para los procesos de receptividad y crítica— se hizo caótico.

Como corolario indeseado, se crearon absurdos cotos de consagración regional. Le toca a La Habana ser nuevamente, ahora con justeza, la que valida en la plataforma crítica y otorga presencia. Y no pasemos por alto las consagraciones de ultramar, ante las cuales estuvimos ciegos demasiado tiempo; a ellas acuden en igualdad de condiciones hasta los habitantes del más intrincado sitio de la Isla, lobbys literarios y manipulaciones aparte.

Finalmente, vivir donde he vivido siempre, por desventajoso que pudiera ser en algún momento, no es una realidad que opera hoy en mi contra ni en la de nadie con posibilidades y dedicación. Hoy como nunca el provincianismo es una construcción mental, tanto del modo en que se usa en la provincia como en algunas devaluaciones peyorativas que esgrimen los provincianos que viven en los municipios de la capital.

Comparte algunos poemas con nuestros lectores.

Ahí les van.

![]()

Resaca

Iba a pasar un barco y colapsó el oleaje. Pero el agua cambió de rumbo, repelida por la arena. Tras el mascarón de proa: un rostro de mujer y la esperanza. El barco siguió a todo velamen, y solo en el recuerdo la escena resucita –colgada en la pared– azul y con gaviotas.

Nada te hace feliz, aunque has tenido casi todo lo que te instó a luchar. Somos de la estirpe que prefiere leer cada segundo como si iniciara la vida. Lo conquistado, en el instante siguiente a la victoria, se instala en lo perdido, pues cesan la añoranza y los empeños. Definir la nostalgia es la tarea, pero el tiempo no caló sus magnitudes.

A lo largo de nuestras vidas cruzan, y se van, barcos y trenes. Nosotros, instalados en el viento o en el humo, nos decimos adiós y reincidimos en el puerto o la estación siguiente. Nos encontramos y nos perdemos, caemos y nos levantamos, pero el viaje continúa; la memoria como carga perpetua. Urge identificar –antes del último portazo– el ser a quien testar el equipaje.

No lo ignores (si lo ignoras): las campanas doblan por ti, pero también por otros. Todos con el mismo derecho al éxtasis, contemplan la vida sumergida en la marea que recala. El presente es tu época, y todos lo tenemos. Se impone cimentar, con la mano común, su masa profunda.

Aún es posible proteger –y permitir con las puertas necesarias– el acceso de todos a su íntima epopeya.

5/1/2025

![]()

Decadencia de Giovanni Giacomo Casanova

Las mujeres de otros hombres tienen el encanto de no parecer de nadie. Las mira uno y se disuelven en la paz del arco iris. Son flores dibujadas en papel cebolla.

Las mujeres de otros hombres siempre retan a la luz: se ofrecen al aire, emergidas de un río matinal, con el pelo en cataratas. Pero, ¡ojo!, porque son las mujeres de otros hombres. Dentro de ellos han buscado lo que sueñas que consuman en tu alma.

Los hombres de ninguna mujer ignoran que hay modos más glamorosos de burlar la soberbia. Están en todas partes: vamos de un fulgor a la sonrisa sin que el ademán mitigue la sed. Somos barcos sin bandera, soles con fulgor inaprensible, pan sin miga ni aceite que nos cueza. Y bogamos hacia el puerto de los astros aunables.

Las patrias sin ensueño padecen insolvencia crónica: sus hijos dominan el arte de callar, o cantan en un punto de la noche que confunde cualquier nota con aullidos. Si miras, con ojos de águila, a la mujer de un semejante, podrías terminar devorando sus pulmones. Si miras a tu patria como a un sitio donde solo es posible vegetar, acabarás como el águila: alimentándote de tu propia carroña. Y es que las mujeres de otros hombres andan por el mundo como conciertos libres. Y los conquistadores terminan declinando los mandobles, sin huerta donde acariciar los ojos de una mujer cuya patria es un torso jadeante.

Las mujeres de otros hombres no deben acudir a lugares públicos sin autoasumirse como armas mortíferas: mirar sin que las miren, extraer de la memoria un pañuelo que les transforme el rostro, tener listas las palabras que, aun siendo de ansiedad, parezcan de quietud y de silencio.

Andan por el mundo las mujeres de otros hombres con su naufragio en el morral. Fingen sus mohines y evasiones como si ellas mismas no alimentaran lo que ahuyentan. Se pasean por los frescos del vergel: entreabren sus frustraciones, y suponen que nadie las acecha, con ojos de persona de rapiña.

1/8/2008

![]()

Todo y nada

Nada queda delante de la nada

y flota en su total inexistencia.

Todo es lo que no es, sin apariencia:

el sol refulge opaco en la alborada.

La nada tiene cuerpo y se entretiene

grabando en el espacio su rutina.

Áurea nada que bate la cortina:

su sombra en los rincones se detiene.

Algo queda detrás, pero por cada

verdad que prevalece, se han perdido

mil años, sin edad, hacia el futuro.

Delante nuestro: el tafetán oscuro,

la niebla, la pared, el terco olvido…

Mas todo empieza ahora: desde nada.

2/9/2006

![]()

Perdóname, conciencia

Querida amiga mía,

ya no sé si me entiendo:

cuando soy el que canta,

no escucho lo que pienso.

Me condeno, impreciso,

a sorber los recuerdos:

invento un artefacto

que traduzca al silencio;

pero pasan las horas

y quien calla es mi cuerpo.

Tanto lo había soñado

que se torna rutina

y al pintar sus contornos

lo hago absurdo a la vista.

Digo luz, y es olor,

rimo amor con codicia.

Ignoro mis axiomas

y también quien los dicta.

Supongo que esta inopia

yo me la merecía.

Y me llené de ensueños

pese a la noche amnésica,

como quien sorbe un aire

pasmado por leyendas.

Canté en la madrugada

un bolero sin letra.

Me aferré al timonel

de un bergantín sin velas

(sabe Dios con qué rumbo).

Perdóname, conciencia.

14/9/2006

![]()

Los placeres vencidos

Siempre tuve ganas de dialogar con mis sombras. Y con las que me aconsejaban desaparecer. Admiré a mujeres que parecían antílopes, y también a las erguidas como mástiles. Si llevaban bandera, mejor, porque me conminaban a inventar países donde sembrar un árbol.

Viajar era una fiesta cuando los trenes propiciaban la misericordia, pero no duró demasiado: a toda hora fue tarde, las distancias se mostraban inconformes con su lejanía. Entonces comencé a desplazarme con lo que tuviera a mano en el jardín. Y en tantas flores acomodé mis vértigos que perdí la predilección por lo exótico. Desde entonces me concentro en lo plural.

Nunca supe combinar la piedad con el sexo, hasta el día en que me hablaron de una ciudad donde hombres y mujeres se leían las ideas durante la cópula. Borré de golpe cualquier recuerdo hostil por las golondrinas, por los ojos destellantes y la desvergüenza de los gatos. Puse agua sobre copas boca abajo, miel en las páginas del Kama Sutra, trampas en los tenedores para pinchar los labios de todas las doncellas que me amaran.

Fui dejando detrás ciertos hábitos malsanos, como levantarme en el minuto más inclemente de la madrugada, o tocar en las puertas de bares cerrados para siempre, con la idea de que me estrenaran mazurcas. No dejé de comer, pero cambié mis preferencias: de la carne al jugo, del pulpo a la codorniz, de la col al apio.

Abdiqué de los relojes. Cascabeles en la nuca de los caballos marcaban mi ritmo vital, como si fueran campanas eléctricas. Llegar a los lugares a la hora justa, se me tornó pueril. Y me alejé de los balnearios donde las personas creman sus ancas.

Casi nada me queda ya, solo puedo cantar, aborrecer, bendecir, estremecerme contemplando a Venus, soñar, subvertir convenciones y, sobre todo, negarme a comprender a quienes viven enclaustrados en su cuerpo.

Soy raro. Mi plenitud se nutre con lo que desdeño.

21/12/2019

![]()

La neblina

A mi madre

Como la noche se inclina

soluble, sobre las cosas,

un traje para las rosas

tal vez sea la neblina.

Pero si en cualquier esquina

tú, con el alma empapada,

contagias la madrugada

con esa luz que gotea,

tal vez la neblina sea

solo lluvia hipnotizada.

8/8/2000

![]()

A las tres menos cuarto

Levántame, muchacha, a las tres menos cuarto

para hablar con los duendes que

–a primo amanecer–

resurgen, insolentes, del jardín.

Levántame a esa hora: un momento

en que nadie seguro me pregunta

qué cosa es lo mejor para cualquiera,

pues me hallo sumergido en la voluptuosidad

de los aires estrellados y las hierbas sonoras,

o a bordo de esa sombra apuñalada que en los trópicos bebemos

como un caldo de murmullos y rubores.

Me gustan las tres menos cuarto

para salir a lo profundo de la noche

a conquistar ideas que nadie haya perdido.

Ideas donde exprese, acaso borrascosamente,

la dulce cualidad de un existir

de cara a los por cuantos de la filantropía.

Salgo a recorrer el tiempo con mi casa a cuestas.

No soy un caracol: son las tres menos cuarto

y acaba de iniciarse aquella paz a la que siempre

le adivináramos ángel.

Levántame, sin pena, cuando falten quince para las tres.

Te prometo el silencio que precede

a los nítidos llamados del clarín.

Clarín y clarinete, trompeta más la trompa,

violón con violonchelo,

la luna que vendrá ya tiene un ámbar

que a todo lo maquilla con fulgor de la floresta.

Solo me disgusta, a esa hora, no atisbar

–por el aura parpadeante–

la vela tricolor que en la marea

prepara el estallido de sus tonos.

22/6/2005