|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

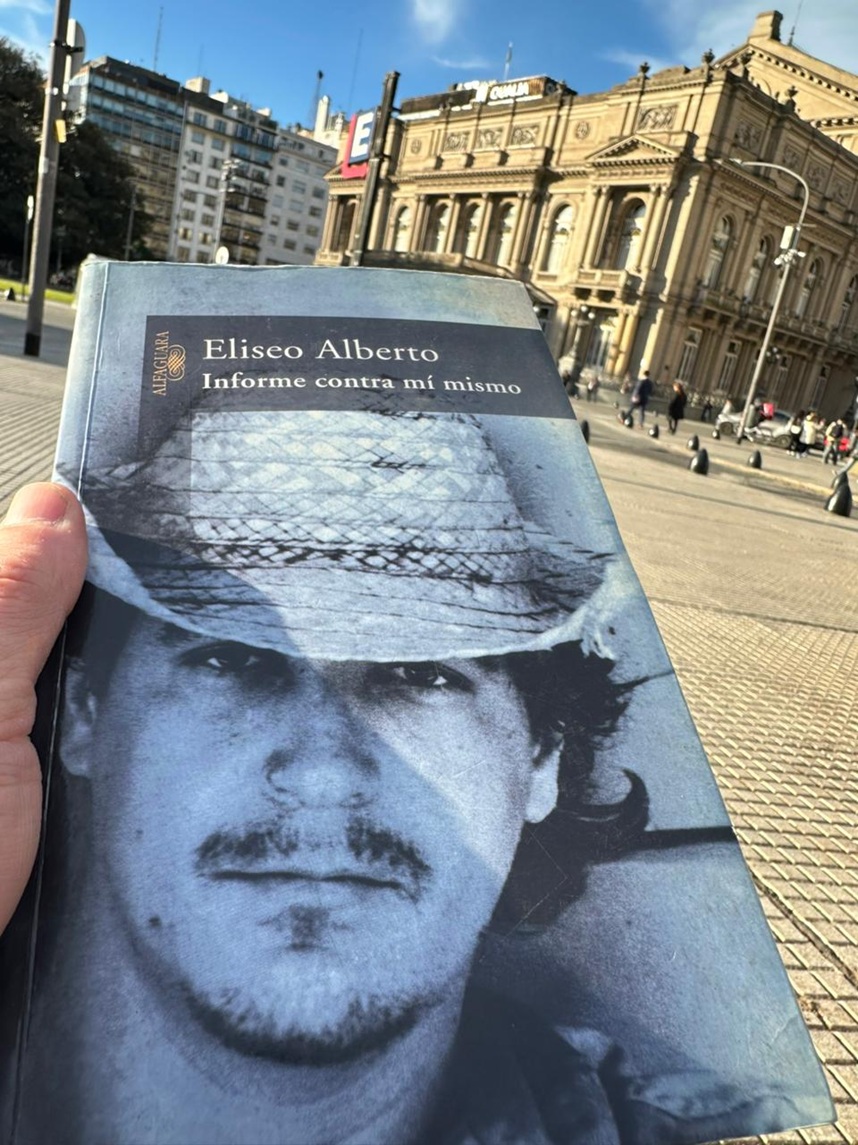

Eliseo Alberto puso fin a su versión definitiva de Informe contra mí mismo un 2 de julio. 23 años después de ese instante, que tuvo lugar en la Ciudad de México, leo esta obra suya editada por Alfaguara: casi 400 páginas, un desguazadero de la nostalgia.

¡Qué libro para zambullirse en la poética de un escritor que expone el sentimiento de una generación frustrada en ilusiones hechas para seducirlos! Y se trata, como bien apuntó Rafael Rojas, de la obra de “un heredero”, de otro integrante de una estirpe de creadores que mucho ha aportado al pensamiento y a la identidad nacional.

Eliseo Alberto es el jimagua de Josefina de Diego, hermano de Constante Diego e hijo de aquel poeta origenista que en 1993 —por cierto, en julio— ganara el Premio Internacional de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo; lauro “justo, pero tardío”, como escribió Saramago en sus Cuadernos de Lanzarote, en los que afirma además que el cubano Eliseo Diego era uno de los grandes poetas del siglo XX.

También, como su familia, resultaba un “centro de interés estratégico” para la Seguridad del Estado, por las muchas visitas que recibían del extranjero, que entonces era más extraño que recibir hoy a un visitante del espacio extraterrestre. A Eliseo Alberto le hicieron la descarada oferta de que escribiera informes sobre lo que sucedía en aquellos ambientes de relajada conversación. “La guerra es la guerra”, se justificaron. El control total se había naturalizado y las formas de involucrar eran sutiles para la perpetuación de un sistema.

“… el fuego que allá alumbra / es el de tu corazón: / no lo malgastes”, escribió Reina María Rodríguez, y es uno de los versos escogidos para introducir cada capítulo. En este caso, así se lee en el prólogo, donde las cartas quedan sobre la mesa, y el alma en tránsito por su viaje circunstancial.

Fue poeta, como su padre, aunque de sus versos apenas he visto más que lo que asoma, supurante, en su prosa. Hasta hace poco, solo contaba con referencias: un fragmento de novela leído al azar, algún artículo, o tal vez —sí— la certeza de su talento revelado en guiones como El elefante y la bicicleta, En tres y dos o Guantanamera.

Dejó esa huella en el cine. Su último trabajo con el ICAIC —aquella historia tragicómica dirigida por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío— conmovió a los cinéfilos en 1995 y provocó sonados berrinches en el Gobierno.

Para entonces, Eliseo Alberto estaba en el exilio y en no demasiado tiempo iba a ganar, junto a Sergio Ramírez, el Premio Alfaguara por su Caracol Bach. “Clemencia es una palabra que se usa poco”, así comienza.

El escritor murió en julio, un día 31, en 2011. Pero, esto de escribir sobre Eliseo Alberto no es trámite de efemérides; es la bendita casualidad de que ya “julio venía llegando”, y para mí no se trataba de Julio Iglesias, como aseguran los memes que nos distraen en internet. Me explico:

Tres semanas atrás, caminaba por la avenida Corrientes mientras esperaba a mi hijo, que había sido invitado a un espectáculo en el Teatro Colón por el conservatorio donde estudia saxofón. Al doblar por la calle Libertad y apenas asomar a la primera librería, alguien me miró a los ojos.

Tenía puesto un sombrero de guano y su rostro exhibía un bigotico. No alcancé a identificarlo, pero sin dudar me dije: “Este tiene que ser cubano”. Me acerqué, leí —ya que la imagen era la tapa de un libro— y en efecto, se trataba de un coterráneo. ¡El famoso informe!

Eliseo Alberto tenía apenas 19 años en esa imagen, captada —sabe Dios en qué momento— durante la desenfrenada zafra del 70. Y entonces pensé en mí mismo a esa misma edad, a punto de ingresar al servicio militar obligatorio. Cuántos esfuerzos compartidos, cuánta semejanza en el destino de todos nosotros.

Le di un giro al libro para caer en la contratapa: “No me propuse una memoria de la historia, sino una primera historia de mi memoria”. Sucedieron horas de intensa lectura que comencé minutos después en un quicio del parque de Tribunales, frente al referido Colón y a pocos metros de una boca del subte.

Habría preferido gozar de la soledad a ras del piso y entre las yerbitas, pero justo al leer eso de “El primer informe contra mi familia me lo solicitaron a finales de 1978” se sentaron a lado mío unos músicos ambulantes. Si hubiera acabado de llegar de Cuba, habría pensado que aquello no era casual. Habría sospechado. Estaba “en ambiente”, como se dice en los ensayos de dramatizados radiales.

Pero han pasado 11 años desde que vivo en Buenos Aires y ni las motocicletas Suzuki me ponen en guardia ya. Precisamente llegué aquí en otro gélido julio, como si todo sucediera el mes en el que mi madre, por cierto, cumpliría ahora 70 años.

La cosa es que los cinco músicos por suerte no tocaron la guitarra o el bandoneón, ni cantaron, ni bailaron. Pusieron sus instrumentos sobre el suelo y empezaron a comerse sus pastas, que bajaron con cerveza Quilmes. Hacía frío, pero qué calor en aquella Habana de Eliseo Alberto, “Lichi” para sus amigos.

Su estilo es de un habanerismo pujante y de un patriotismo melancólico, sobreabundante para mi gusto automedicado. No obstante, seguí su rastro como sabueso: sin darme cuenta, tenía vencida media ciudad. Cuando junio terminaba, me sorprendí de cabeza, bebiendo con Cuba, ella, doliente; yo, igualmente herido.

“El árbol no pudo enderezarse porque los seguidores de Martí lo dejaron crecer torcido”, leí en el banco de un parque en Recoleta; “Por los días en que Bob Dylan llenaba estadios con miles de pacifistas que se oponían a la guerra en Vietnam, los becados de la Escuela Hanói debían esconderse en los baños de los dormitorios, porque de ser descubiertos en la travesura podían ser expulsados del sistema Nacional de Educación”, vi en el sofá del apartamento donde vivo.

Y había pistas en todas partes, y más y más y más: “Un abismo se empezó a abrir entre el pueblo y su dirigencia, aunque la propaganda continuara afirmando que la fortaleza de la Revolución estaba fundamentada en el contacto directo con las masas”, descubrí frente a la pista de atletismo donde mi hijo hace deporte los domingos; “A través de la desobediencia es que se ha progresado”, ví junto a la cocina mientras se freían unas papas, y envuelto en abrigos, sólo en la sala: “Una nueva nación va surgiendo poco a poco, con virtudes y defectos, recientes o pretéritos, y se siente heredera de las conquistas de sus mayores pero, a la vez, se obliga al cuestionamiento de sus insuficiencias”.

El libro fue editado en 1996, aunque lo había estado escribiendo desde 1978. El manuscrito pasó de mano en mano, haciendo llorar a amigos de un lado y del otro del Golfo de México, del Golfo Pérsico, del de California, del Golfo de Vizcaya, de Omán y del de San Lorenzo, porque los cubanos, al fin y al cabo, seguimos por todos lados, y ya no somos tanto de la isla de piedra, sino de la isla sentimental. Dice Eliseo Alberto: “Que el dolor no me impida ser sincero”.

Es en el epílogo donde recuerda las emociones de volver a la isla. Me hubiera gustado estar por La Habana por aquellos días de julio de 2000, cuando Eliseo Alberto recorría la ciudad después de su salida en marzo de 1994.

Al fin y al cabo, pienso que nunca estoy en los momentos definitivos y pocas veces me cruzo con las personas definitorias; así que, posiblemente, de cruzarnos por el Vedado ni siquiera me habría mirado como hizo en estos días en la calle Corrientes. Además, en esos tiempos estaba yo a poco de tomar un tren. Empezaba a estudiar periodismo en la Universidad de La Habana, donde él mismo se formó en igual profesión unos cuantos años antes.

Y mire usted que ha sido a siete mil kilómetros de distancia donde conozco al fin a Eliseo Alberto, poeta, narrador y mago. Mago, sí, porque hay que recordar cuando hizo un acto de prestidigitación impredecible, logrando con Guillermo Cabrera Infante —otro escritor exiliado— en Londres —y tal vez no su preferido—, lo que nadie había logrado, ni siquiera el mismo Caín cuando existiera libertad y avión para regresar a La Habana.

Tal vez porque sabía lo que significan los regresos, desde una de sus columnas para El País, Eliseo Alberto obró el milagro. Qué columna más simpática, y qué premonitoria, porque por allá deben estar los dos ahora; y parafraseando: “¡Miren bien a sus costados!” “¡Abran, por favor, los ojos!”.

Si los ven Rampa arriba o Rampa abajo, no duden en darles conversación, son de esos que ayudan mucho a soltar la lengua y a echarle leña al fuego de la memoria, sin nostalgia, con nostalgia; con ironía, sarcasmo o melancolía.