1.

Siempreviva da nombre al menos a dos plantas en Cuba. Se llama así a una de hoja gruesa, como de cacto, que sobrevive a varios días a la arrancada sin secarse y que retoña por los bordes colgada de un clavo en la pared o echada sobre una superficie de losa, vidrio o cemento, de las cuales muy poco nutricio podrá extraer. Esta siempreviva logra, literalmente, “vivir del aire”, ventaja que tiene sobre nosotros, que necesitamos tanto para conseguir más o menos lo mismo.

Siemprevivas llaman los vendedores de la calle Egido a unas flores vanas, variadas en su diseño, con tonalidades como de barniz opaco, sin escándalo de colorines. Las hojas son corrientes y el tallo, cuando lo cortas, es húmedo –como el de todas las flores–, y aunque la falta de agua lo vuelve leñoso, permanece fuerte para aguantar hoja y flor. Duran secas más de doce meses con sus coloraciones intactas: amarillos modestos, rosa viejo, verde seco, sepia mortecino con algún toque de blanco. Doce meses digo, y es posible que me esté quedando corto.

El aspecto antiguo de estas flores siempre me ha hace recordar litografías y grabados de nuestro siglo XIX o páginas de revistas de los primeros años del XX; cenefas, orlas, bordes de postal, viñetería de la llamada fina de imprentas tipográficas, hace tiempo extintas y olvidado su oficio. ¿Cuánto hace que alguien por última vez puso en un pliego de impresión “directa”, una tarjeta siquiera, que lo merezca, algún encaje manual de dos o tres colores, un relieve a vapor o un dorado a mano, por ejemplo?

Anoche comenté a Cira Romero, por teléfono: “¿Recuerdas la viñeta que se utilizó en tu edición de los cuentos de La Habana Elegante, una flor medio despeluzada alrededor de cierto autor? Era una siempreviva, Cira, aunque el pintor en verdad no era gran cosa”.

A Reynaldo González, quien dirige la revista literaria La Siempreviva, llamé también la atención sobre el asunto y acerca de la composición que con ese mismo título publicó Gabriel de la Concepción Valdés “Plácido”, en 1834, dedicada a un Capitán General. Pero Reynaldo, que es un cubano sabio, conocía el poema, claro. Su revista retoma el nombre de la de Bachiller y Morales, me aclaró, por si lo había olvidado. Parece que en el XIX cubano la flor llamada siempreviva gozó de insólita popularidad.

2.

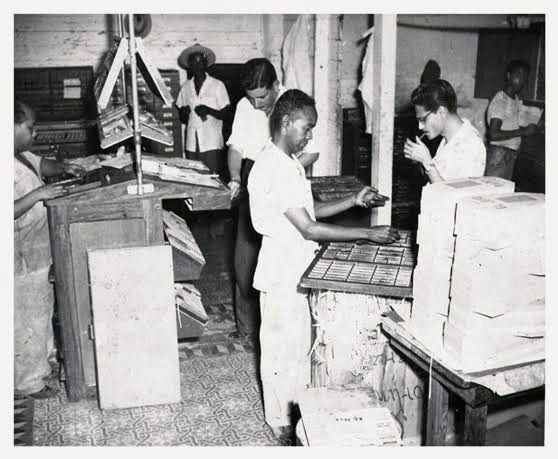

Era frecuente hallar en talleres de impresión, sobre todo en provincias, colecciones de tipos de letras de hacía un siglo o más con un amplio repertorio de viñetas fabricadas en Alemania o en las entonces jóvenes fundiciones norteamericanas. Debían ser aleaciones resistentes al violento golpe de tímpano de las máquinas impresoras de pedal, que llevaban grabado tras la marca de fábrica –lo recuerdo bien–, el año 1886 en hierro puro. Con centenarias y peligrosas máquinas Chandler & Price se trabajaba todos los días, sin quejarse uno más que del salario mísero: 60 pesos ganaba un aprendiz.

Samuel Feijóo adoraba las viñetas, los corondeles y los bigotes tipográficos. En un apartamento que tenía en Santa Clara guardaba varias cajas de cartón con muchos de estos ornamentos, originales, que hoy nadie sabe adónde fueron a parar. Tuve en mis manos muchas de aquellas floraciones (siemprevivas o rosas, margaritas o tulipanes), como dibujadas a plumilla, en viñeticas y clisés. Por antiguos que fueran o usados que estuviesen, imprimían muy bien, inconcebiblemente. Hasta que llegó la informática y el concepto diseño. Ahora, cuando “se rescatan” se habla de vintage.

3.

En la imprenta donde yo trabajaba había un pequeño banco de madera desnuda, de los que usaron los cajistas toda la vida a la hora de componer textos en gavetas bajas de los chibaletes. Tenía aquel mueblecito una chapilla de cobre fijada con remaches en la cual, en cursivas casi borradas, se leía «Plácido». Mi padre –que era el flamante administrador– me lo entregó cuando comencé a trabajar en aquel taller de la calle de Cuba y me enseñó a usarlo; pues para acomodar (se decía parar) tipos de letra en un componedor, como para distribuir (o sea, devolverlos a sus gavetas), su uso era esencial.

Mi padre había utilizado aquel banquito desde los años treinta, cuando comenzó a trabajar en La Nueva, de la calle Independencia. Desde entonces lo mantuvo en su poder, como un tesoro: estaba convencido de que había pertenecido al autor de La Siempreviva, quien había trabajado en tipografías villaclareñas en 1840, y posiblemente compuesto, letra a letra, los poemas suyos que se imprimieron allí.

Cuando a inicios de los años cincuenta mi padre abrió su propia imprenta –Impresos Ideas–, con viejas y nuevas series de clisés y tipografías, llevó también su “banquito de Plácido”. Y fue de lo poco que conservó tras la intervención de los negocios particulares. La chapilla de cobre, pensábamos, la habría fijado en el humilde asiento algún admirador, compañero de trabajo del poeta, como recordación de los meses que trabajó en el taller del El Eco villaclareño, que publicó sus versos. Plácido, desde Matanzas, envió al periódico estas rimas humildes, pero agradecidas:

Yo os he visto, he recibido

mil atenciones y gracias,

de vuestros padres y amigos,

que nunca esperé alcanzarlas.

Más de un año ha, que no veo

por mi mal vuestras moradas,

y aún… suena en mi corazón

El Eco de Villa Clara.

Es posible que las manos de mi padre y luego las mías, años y años por medio, hayan tocado algún tipo de letra y alguna florecilla de metal que en su día haya manipulado Plácido. Eso pensaba yo en mis diecisiete años mientras componía una línea, un titular, una página, letra a letra, tal como se hacía en 1831, cuando tuvo Santa Clara su primera imprenta.

Como siempre, una delícia leer a Sigfredo Ariel

Gracias S.Ariel por hacernos sentir siempre vivos.

Aquello era arte. Sería muy bueno emprender na cruzada para rescatar a los sobrevivientes de aquel bello oficio, aunque solos ea para dar testimonio de que existió, y de sus excelencias. testimonio gráfico digo, proque ya tu artículo lo da con palabras, y muy bien.

Plácido estuvo en Santa Clara poco tiempo, menos de un año.

Te diversificaste esta vez, pero quedó muy interesante, saludos