Estamos tan pendientes de los perfiles, los muros, los likes y reacciones que cosechamos por cada post, por cada foto en Instagram, que pronto olvidaremos cómo funcionaba la humanidad antes de las redes sociales. Qué hacía con su tediosa vida desconectada. Quiénes eran.

Estamos tan acostumbrad@s a stalkear (investigar de arriba abajo los muros ajenos) a quien nos parece atractiv@, y a pensar cómo hacer una entrada elegante por chat que deje una buena primera impresión (lo que ocurre en la minoría de los intentos), que un día será imposible saber proceder tête à tête sin un previo flirteo calentorro vía Messenger, con sus respectivos intercambios de fotos íntimas por adelantado. Será imposible saber qué se siente pitchearle a Barry Bonds en el terreno y no desde las gradas: El amargo sabor de un jonronazo al lanzamiento inicial de tu labia.

Denlo por hecho: La gente muere y sus perfiles en las redes sobreviven. Es el nuevo estado de las almas. Mueres y postean en Facebook sobre ti. Tuitean y demás. Una vez bromeábamos diciendo que íbamos a morir y con una naturalidad tremenda nos iban a etiquetar en la funeraria donde velaran nuestro cuerpo. Más o menos, quedaría un grupo de conocidos, delante del féretro, posando para un álbum que encabezaríamos así, digamos: “con Fulano (o Mengana) en Calzada y K”. Para el momento, cabría imaginar el personaje vanidoso del grupo, que pediría repetir la foto porque no salió con su más agraciado rostro de pena. El muerto, de no ser muerto, también alzaría el pulgar.

De modo que están creadas las circunstancias para que, cuando los difuntos son populares o famosos, demoren un poco más que los simples mortales en ser enterrados. Cuando los muertos son populares o famosos, se crea muy espontáneamente por Facebook una especie de concurso en el cual cada uno de los participantes quiere probar que sintió más la pérdida que cualquier otro que dijera haberla sentido en lo más hondo. “Si a ti te duele la corteza, a mí el magma”.

La moda es gritar de dolor en las redes sociales por los difuntos célebres, aunque el acongojado no sepa mucho en realidad sobre el fallecido. Incluso nada. Lo mínimo que expresará va a ser un “Me entristece”.

Dolores O’Riordan, por quien lloran y publican versos espantosos los que aprendieron “Zombie” casi por obligación en los preuniversitarios y los que aprendieron otras canciones que no sabe la plebe, pero que ellos, conocedores probados que son, sí te repiten de memoria. Leonard Cohen, por quien se retuercen los que supieron apenas que la canción de la primera parte de Shrek, “Hallelujah”, versionada hasta el cansancio, era originalmente suya, aunque Jeff Buckley la cantara mejor. Gabriel García Márquez, por quien lagrimeó todo esnobista que empezó a googlear citas que lo hicieran pasar por conocedor garciamarquiano, pero que no había leído ni siquiera su pequeña crónica sobre las navidades. Etcétera.

Igual es la fórmula para otros propósitos de competitividad y mímesis: Si a aquel le encanta el cine, yo soy un filmfreak. Subo un meme destrozando a Arjona después de haber entonado alguna vez, sobrio, la canción del taxista, solo porque el mundillo intelectual del que soy parte, es declaradamente anti Arjona. O denigro y reniego del pobre Paulo Coelho porque está de moda abuchearlo, después de haber creído que A orillas del río Piedra me senté y lloré era una gran novela y no un perfecto título para una balada de José Feliciano.

Los perfiles, además, nos dejan ser lo que no somos con regularidad, liberar los demonios. Nos dejan escupir veneno a la ex mediante emoticones. Avergonzar a los demás mediante emoticones. Meter la pata y salvar tu comprometedora situación mediante emoticones. Hacerlo con el rostro imperturbable. Con sangre fría, like a boss, aunque en la oficina de tu trabajo seas un manojo de nervios, el resto te pisotee y en tu casa no puedas dominar ni a un niño de cinco años.

Como el cubano que descubre Instagram en Miami, presume ahí de su Toyota, el que no pudo tener mientras vivió en Cuba, y de pasarse de fiesta en fiesta y locura en locura por las redes, pero que detesta que su vida real no sea mucho más que amanecer ordenando calzoncillos según su talla en un supermercado. Como quien usa todos los filtros que pueda con tal de que se esfumen de una vez sus restos de acné y otras imperfecciones, para que su foto de perfil sirva a la cacería de parejas. Como la mujer que pone boquita de pato, deseando divulgar su coquetería plena, pero que se encierra las noches, semana tras semana, a ver series y leer textos académicos que van a exámenes de poco rigor. Como quien no sabe ni quién es Mayeta y escribe que su última decepción por Industriales no tiene parangón en la historia, el mismo tipo de gente que no entiende la diferencia entre cantar un gol desde una posición correcta y cantarlo desde un offside clarísimo, como hace un narrador deportivo que, percatándose de su desvarío, se disculpa por extraviar sus lentes.

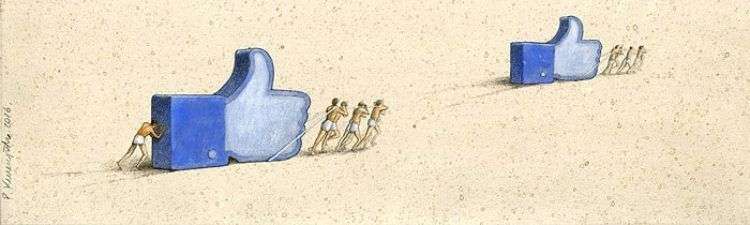

Pero admitámoslo: Las redes sociales nos otorgan el margen donde podemos ser artificialmente más felices, por eso nos agradan, porque la felicidad siempre ha sido una fuga, por no decir una apariencia, y es, de hecho, lo que nos proponen. Sin vergüenza, abandone ahora la lectura, y vaya a cosechar sus likes. Recuerde, el like libera oxitocina, la misma hormona que provocan las caricias. Y a quién no “le gusta” recibir una caricia de vez en cuando.

“no sé si me atrae el periodismo, lo cual es absurdo”….compadre, no se preocupe, si no quiere escribir no lo haga, despues de leer esto le aseguro que todos se lo agradeceremos