Estamos agotados.

Tal vez ha sido este el verano más terrible. Con pavor cada mañana hay que decidir si nos restan ánimos para escuchar las noticias. Y ni escampa ni pesa menos el calor. No es por escasez de ventanas, tampoco de puertas. He tenido de hecho demasiadas puertas este verano. Una la abrí para que por ella saliera un hombre que no quiso o no pudo amarme. Ante otra tuve que despedir a mi hijo, sin cordón umbilical ya libre en el mundo, hombre nuevo en su casa nueva. En la mía, que se ha vuelto solamente mía, demasiado mía, gané una habitación dentro de la que hoy me bato a brazo partido con la más intensa soledad que haya sentido nunca.

Sé que tengo que hacer algo, porque ni me encuentro ni me reconozco: intuyo que he cesado de comprender quién soy. Pero aun cuando no pueda creerse que los días logren recuperar claridad, queda mi biblioteca; y en ella cada libro, a su manera, me devuelve fragmentos de alguien que fui. Me pregunto si cambiándolos de sitio lograría recomponer mis horas y me aferro entonces a ellos como dicen que ha de agarrarse uno a la jamba de las puertas cuando la tierra se pone a temblar.

¿Cuántas veces he empacado y desempacado estos libros?

Vienen de todas partes y de todos mis estados de ánimo y edades, de amantes, maridos, difuntos y enemigos, de las amigas, las buenas y las malas, profesores que admiré, gente traicionera. Sin apenas percatarme los he ido juntando, las novelas y los libros de viaje, canónicos ensayos que hoy apenas abro y gruesos y livianos poemarios, con la misma, implacable parsimonia con la que voy acumulando años sobre los huesos y memorias tristes y recuerdos tiernos.

En el más alto anaquel, tanto que para alcanzarlo tengo que acercar la escalera, están los libros de filosofía. En cada mudanza les ha tocado siempre el último entrepaño. Como si por estar en lo alto fuera a olvidarlos, o ellos a mí; como si, con mantener mi cuerpo lejos de los abismos de Kierkegaard, consiguiera permanecer al abrigo de la angustia, “vértigo de la libertad”. O que no tener al alcance de la mano los pequeños tomos de Camus me alejasen el eterno espectro de Sísifo, lo absurdo de la experiencia humana, según la padecemos en nuestros mundos eurocéntricos.

No están en mi biblioteca ni remotamente todos; sólo aquellos que alguna vez han llegado a hechizarme, incluso fugazmente, o hasta por error. De San Agustín a Žižek, Santa Teresa de Ávila a Alain Badiou y Heidegger, cuya Ontología: Hermenéutica de la facticidad, tras cada empacar y desempacar con picardía coloco junto a On Revolution, de Hannah Arendt —que nos sobrevivan a todos sus amores— y no lejos de Marx, Merleau-Ponty y Jean-Luc Nancy. Curioso es cómo apenas dos horas se escurrieran entre el último momento en que hojeé Corpus, pequeña obra suya de la que pocos hablan mientras a mí no cesa de atraerme, y el descubrimiento en Twitter de su muerte, el 23 de agosto. Habría que corroborarlo, pero no creo que se haya vuelto viral su nombre ese día.

Comparada con los horrores que hasta nos vamos ya acostumbrando a leer en la prensa y escuchar en la radio mañana tras mañana, no tenía por qué impactarme su muerte; pero Jean-Luc Nancy era uno de los rarísimos autores vivos a quien, entre los inquilinos del último anaquel de mi biblioteca, aún hacía algo de caso. Badiou y Žižek han terminado en cambio por aburrirme; uno por sus fórmulas matemáticas con las que complica axiomas tal vez mucho más inteligibles sin ellas, y el otro por el histriónico nerviosismo: tanto pasarse la mano por el pelo descuidado, gesticular y ahogarse en palabras y saliva acumulada en la garganta. Tal vez me aburrí no tanto de ellos, de Badiou y Žižek (and so on, and so on, como suele repetir el impaciente eslovaco), sino de la filosofía europea en pleno, incluso cuando es producida por no europeos. Por mucho que me fascinaran, hubo un momento en que me pareció que se repetían a sí mismos y los unos a los otros, que Badiou actualizaba a Derrida mientras el martiniqués Glissant adaptaba a Deleuze y Guattari al paisaje antillano… and so on, and so on….

Fue en París donde aprendí a devorar con placer tanto a los filósofos blancos y a los mestizos y a los negros que aún los mantenían y mantienen como punto de referencia. Quizás ocurrió así porque es en París donde, además, tiene mayor encanto leer a Pascal si una gárgola vigila mis progresos sobre Les Pensées, si los tilos suavizan la tarde sobre un banco del Jardin du Palais Royal, mientras leo una y otra vez, aun sin entenderlo del todo, Les Écrits de Lacan. El tilo relaja, incluso en flor delicado sobre nuestras cabezas en el parque. Una experiencia mucho más agradable que dejarse atormentar por Sartre, incluso si se recorren las páginas de L’Être et le Néant ante una mesita en la terraza del Café Deux Magots.

Pero todo pasa: la juventud, el verano parisino, los amores de corta o larga duración, la fascinación con la filosofía occidental.

Todo pasa, aunque no se olvide.

Van los libros al más alto anaquel, pero permanecen ciertas frases, alguna palabra que de tanto repetirla ya no se borrará de la mente. Y con ese recuerdo, no en pugilato sino en diálogo, han acudido en los últimos tiempos otras formas de comprender y organizar el mundo: epistemologías otras, no nuevas, simplemente distintas y por siglos desatendidas, que me hacen retorcerle los ojos a las piruetas matemáticas de Badiou, porque la totalidad con todo su caos intrínseco siempre ha sido perfectamente comprendida, por ejemplo, en la cosmología yoruba.

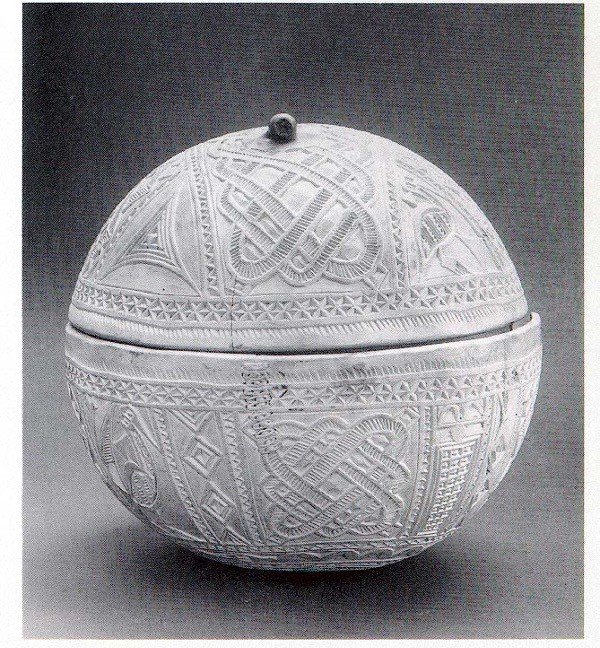

No hay necesidad entonces, señores, de escupir conceptos demasiado barrocos, desde el rincón más oscuro de viejos claustros apestosos a rancia humedad. Ya todo estaba ahí, cantado por griots inmemoriales a la sombra de un baobab. Dentro de una calabaza queda contenido todo, lo masculino y lo femenino, el bien y el mal, lo material y lo espiritual, lo divino y lo humano. Todo siendo uno, guardado en esa calabaza, que mantiene en su perfección el ashé. Se trata pues de conservar ese equilibrio a través del respeto a todo lo posible y lo imposible de este universo del que todos somos parte y responsables en igual medida. Es el secreto de la unidad cósmica: comprender que todas nuestras acciones tienen consecuencias, dejan huellas, inesperadas, en los más insospechados espacios y cuerpos. Sólo hay que estar atentos a las señales, en nuestros cuerpos, en el de los otros.

Desde los años 1930s buscaban Suzanne y Aimé Césaire revelarnos la grandiosidad de las consuetudinariamente despreciadas cosmologías africanas. Sea en el cautivante ensayo Le grand camouflage, publicado por Suzanne en la revista Tropiques o en los versos de su esposo Aimé en Cahiers d’un retour au pays natal, se persigue la valoración del pensamiento y la experiencia afrodescendientes, desde antes del secuestro, el esclavizamiento, el trasplante a las Américas y la supervivencia como mercancía primero y luego ciudadanos de segunda clase en las repúblicas americanas. Quiere decir, de las vidas africanas antes de que se les estigmatizara como las de los otros, los marginalizables, los de la carne desechable. Similar empeño define el trabajo al que por la misma época se dedicara en Cuba Nicolás Guillén. Pero, mientras el anticolonialismo esencialmente afrodescendiente, manifestado en las tempranas obras de Aimé Césaire, propone la extracción de lo negro de la configuración caribeña para, así depurada, hacerle alcanzar universalidad, llevaba otro sentido el camino trazado por Guillén: la recuperación de lo negro para ubicarlo dentro de la síntesis nacional. En uno y otro caso, se anhela ubicar las particularidades cubanas, martiniquesa y caribeña, dentro de un continuum universal. Y aquel gesto hermenéutico de volver inteligible nuestras identificaciones persiste incluso en pensadores más contemporáneos, como el cubano Benítez Rojo y los martiniqueses Glissant, Chamoiseau y Confiant.

Mas no es necesario traducir las epistemologías no europeas para rendirlas comprensibles bajo los saberes emitidos desde la Sorbona, Heidelberg, Oxford, Harvard, Stanford o Yale. Sólo es menester comprenderlas y adoptarlas como formas de conocimiento tan legítimas como las que el europeo ha entronizado, durante siglos, como el pensamiento único, dominante sobre toda otra manera de interpretar el mundo y nuestras vidas.

Nos hubiésemos ahorrado mucho tiempo y energías de habernos sabido acercar con menos arrogancia a los saberes no europeos, doquier estos provengan. Con sólo escuchar y observar con ánimo de aprender, en lugar de incinerar, pisotear y denigrar, seríamos hoy capaces de abrigar otra concepción del planeta, más respetuosa y empática, no sólo con las criaturas de una misma raza, sexo o género, ni exclusivamente entre los seres humanos, sino con la Tierra como totalidad. El “no somos nada” cristiano no tiene que ser pronunciado con un rictus doloroso ni siquiera resignado, sino como una alegre comprensión de nuestra integración planetaria. No es que no seamos nada, somos todo, pero en igual medida que un árbol, una concha marina, un colibrí y un mosquito, un trozo de metal, el aire que nos es regalado y no hemos sabido apreciar, que insistimos en contaminar.

Llega entonces COVID y cada azote suyo encierra una forma de corrección; el universo intentando enseñarnos a ser diferentes, uno y todo en el planeta.

Pero miro las noticias, impotente me he dejado arrastrar sea por la costumbre o por la secreta esperanza de aún recibir una agradable sorpresa, y he abierto el diario. No debí hacerlo, pero ya es tarde. Tal vez, para todo, ya sea demasiado tarde. No hemos aprendido nada. Seguimos incinerando, pisoteando, denigrando. No queremos ser.