Cuando en 1987 llegué a Berlín ni siquiera me sorprendió encontrar, en Hellersdorf y Marzhan, edificios similares a los de Alamar y Bahía. La primera noche que pasé en New York, en el verano del 2000, no sabía si me aturdían más las sirenas de las ambulancias y las patrullas de policía o el extraño sentimiento de familiaridad cuando, al caminar por Manhattan, descubría ese olor característico de las calles de La Habana del Centro, en la madrugada, vacías de gente, cuando emergen el vaho del alcantarillado, las tuberías de gas, exudaciones de viejas paredes. Pocos años antes, no más salir de la estación de trenes de Cádiz, había creído también regresar a mi ciudad natal. Recorriendo el Paseo marítimo, no pude hacer otra cosa que admitirlo. Me perdían mis sentidos. No sabía dónde estaba: ¿Cádiz? ¿La Habana?

Lo que me ocurrió en las tres ocasiones no era acto de magia ni de poesía consoladora para la vieja migrante que soy. Es la historia de La Habana, el juego palimpséstico de todas las ciudades caribeñas, donde la arquitectura, el urbanismo y los materiales de construcción suelen llegar lejos, desde la metrópoli de turno. Ni siquiera tenemos en el Caribe vestigios de una arquitectura urbana indígena, esos portentos que, aun desacralizados y hasta escondidos bajo capas de cemento por los colonizadores europeos, han conseguido llegar hasta hoy: el Templo mayor de Tenochtitlán en el centro de la Ciudad de México o la ciudad andina de los incas, Machu Picchu.

En las ciudades caribeñas, en cambio, impera sólo la tormentosa presencia de una colonialidad que no cesa. El dominio hispano sobre Cuba hasta 1898 no deja nada más que agregar para explicar mis desvaríos gaditanos. Y en New York reconoció mi olfato las emanaciones de las tuberías que todavía surcan los antiguos barrios habaneros, el sudor de vigas y ladrillos llegados en barcos desde Philadelphia y Baltimore. Ante los edificios prefabricados que dominaban el paisaje de la zona más oriental de Berlín, y de otros enclaves urbanos del extinto bloque socialista, se paseaba sin interés la vista de alguien que naciera en La Habana, pocos años después de creado el movimiento de microbrigadas por Fidel Castro, en 1970.

Constituidas para hacer frente a la escasez de viviendas, las microbrigadas estaban entonces formadas por trabajadores de cualquier oficio, que por determinado período de tiempo se dedicaban a la construcción de viviendas. Luego el 80% de estos apartamentos serían distribuidos entre los trabajadores del mismo sector que asegurara su construcción, siguiendo parámetros basados en los méritos y necesidades de cada uno.

Fue bajo este sistema que se levantó la mayor parte de Alamar, “la última provincia de la URSS”, como la llamaba el poeta Juan Carlos Flores; y el espíritu de camaradería predominante durante la construcción de los bloques de apartamentos perduraría, manteniendo el sentido comunitario entre sus primeros vecinos. ¡Ah, los setentas, los ochentas…! Pero, en los noventas, cuando yo conocí Alamar, ya era otra la historia.

“Alamar es el sitio”, me dijo la escritora Johamna Depestre. ¿El sitio de quién? ¿Para quiénes? ¿Qué solidaridades o lejanías impone o implica la vida en Alamar?

En Alamar siempre resultó notoria la ausencia de centros cívicos y espacios comunitarios para la recreación, que motivasen la integración de la juventud —que eran en definitiva los hijos de los obreros constructores— y mitigaran la desconexión entre los edificios. Y así nos ofrece Yohamna Depestre en su libro de cuentos D-21, un barrio “desteñido”, donde los edificios se confunden los unos con los otros, sólo bloques y más bloques en aplastante monotonía. Escribía entonces:

“Podría sospecharse que los cuentos no son verídicos, pero están narrados con toda fidelidad porque el D-21 existe. Es un edificio de la zona 7, de Alamar. Los bloques que lo constituyen están pintados de un blanco desteñido, las ventanas son de un carmelita, que puede ser un rojo o también un blanco desteñido … No se diferencia de muchos, por eso para su mejor ubicación les digo que: El D-20 no sabe de su localización, por eso ni pregunte, tampoco al D-19, que queda al lado del D-20. El D-8 no lo conoce aunque queda frente a él, separados por una calle muerta que comunica con otras calles muertas, que al unirse forman un laberinto. Podrías pensar tú que es el D-8, pero este se diferencia del D-21 porque sus ventanas delanteras son de bloques y las de nuestro edificio son de tablillas. Tiene (D-21) una franja gris hecha de cemento, no como la del edificio de al lado. (No anoto el número porque nadie me lo supo decir).” 1

La discontinuidad podría pensarse como una característica constante, tal vez adherida ya a los suelos de Alamar.

Su desarrollo ya había sido planificado desde 1956, radicando entonces el atractivo de la zona en su cercanía a las mejores playas de la ciudad, aliciente para las industrias recreativa y turística. Pero cuando es finalmente desarrollado Alamar, en los años 1970, este espacio suburbano alojaría a masas de trabajadores de los sectores industrial y de servicios. Dentro del contexto de aquellos años revolucionarios, el proyecto no anda desprovisto de cierta coherencia ideológica. En los nuevos edificios, construidos por los propios trabajadores, surgirían al fin los hombres y mujeres “nuevos”, cuya existencia conjurara en 1965 Che Guevara.

https://www.youtube.com/watch?v=F_FaWYhtW80&t=175s

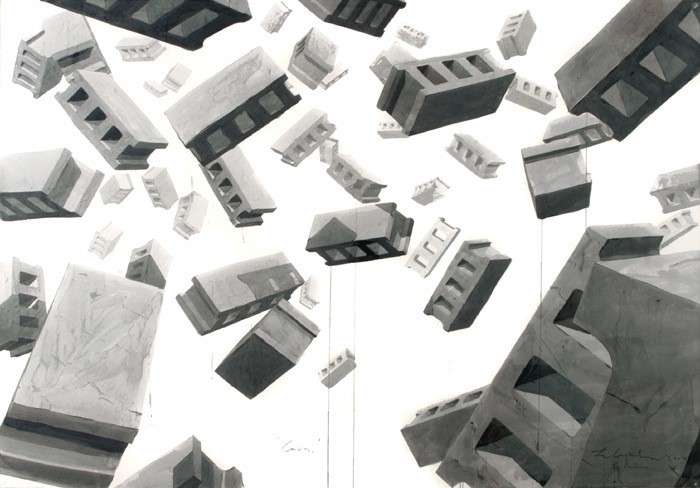

Mientras se construían los bloques de Alamar ve también la luz una de las películas más importantes del cine cubano, De cierta manera, de Sara Gómez. En el barrio de Miraflores, creado por la Revolución en sustitución del antiguo arrabal “Las Yaguas”, el filme sigue a la pareja formada por Mario y Yolanda. Sus desencuentros derivan de las diferencias socioeconómicas, raciales y culturales entre el mulato Mario, originario de “Las Yaguas”, y la maestra blanca Yolanda, que no entiende las dinámicas sociales del enclave marginal de la escuela a la que ha sido asignada. En torno a los amantes se extiende el barrio y su proceso de reconstrucción. Constantemente se muestran los trabajos de demolición de las viejas casas, aludiendo con ello a la destrucción de lo viejo y la emergencia de lo nuevo. Pero no es igualmente fácil pulverizar el pasado en los hombres y mujeres que han habitado entre esos muros. No basta con golpes de piedra, como ocurre con las paredes de los inmuebles.

Guevara anunciaba en El socialismo y el hombre en Cuba que “para construir el comunismo, simultáneamente con la base material hay que hacer al hombre nuevo” y trazó una firme trayectoria lineal para conseguirlo. Sara Gómez confiaba también en el mejoramiento de las condiciones de vida de los cubanos, pero su mirada no era en absoluto rígida, sino inquisitiva: no hallaba una línea inflexible entre marginalidad y progreso social. Los protagonistas, Yolanda y Mario, provenían de espacios socioculturales muy diferentes, que la Revolución había puesto repentinamente en contacto. El hecho de que llegaran a compartir un mismo espacio no garantizaba sin embargo que se entendieran a cabalidad. Las últimas imágenes de la película los muestra caminando, mientras discuten acaloradamente, en mitad de una calle en Miraflores; las miserables casuchas ya sustituidas por flamantes edificios. Hay un mundo material nuevo, pero ellos no conseguían acoplar el paso. No eran, todavía, “nuevos”.

También por los años en que es estrenada De cierta manera, cantaban Pablo Milanés y Silvio Rodríguez:

Esta es la nueva escuela,

esta es la nueva casa:

casa y escuela nuevas,

como cuna de nueva raza.

El tema “Canción de la nueva escuela”, al que pertenece el estribillo, fue incluido en el álbum Cuando digo futuro, de 1977; y permanece en la memoria de muchos cubanos, pues se repetía regularmente en la radio, la televisión, en actos y ceremonias, por décadas.

Algunos de los conciertos que entonces ofreciera Silvio Rodríguez en los barrios más desfavorecidos de la capital fueron incluidos en el documental Canción de barrio, de Alejandro Ramírez Anderson. La cámara recoge allí las actuaciones del cantautor, pero con mayor insistencia registra las condiciones de vida de los vecinos. Al entrevistarlos, un generalizado sentimiento de abandono, frustración e impotencia ante la penuria que los aqueja se vuelve casi táctil.

Se estrenó el documental en agosto del 2014 en el cine Chaplin y no fue proyectado públicamente en la Isla hasta octubre del 2021, cuando finalmente se ofreció a los cubanos la posibilidad de verlo en televisión.

Canción de barrio es una pieza dolorosa, sobre todo cuando se recuerda que los testimonios recogidos datan de aproximadamente una década atrás y los problemas descritos por los vecinos no han hecho más que empeorar. Sobretodo porque durante ese tiempo, tantos años, se ha silenciado el parecer de los cubanos y cubanas que en el documental expresan su verdad. Hay siempre tantas preguntas. ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Para qué?

Sara Gómez sabía que la realidad se construía a golpes de preguntas e indagaba sin descanso. Pero su cuestionamiento se cernía sobre un proyecto de inclusión; en tanto, en Canción de barrio, las imágenes que la cámara nos devuelve, las palabras expresadas por cubanos que muy bien podrían ser los hijos y nietos de los personajes de De cierta manera, la desesperación en sus miradas, sólo indican exclusión. Ese ha sido el recorrido, cuarenta años después: de la inclusión a la exclusión. Y yo no puedo evitar pensar que las dos películas, concebidas ambas dentro de la Revolución y no contra ella, corran paralelas en mi memoria. Ojalá fueran solo películas. Ojalá pudieran quedarse en Netflix y no deberse a la realidad y la historia de mi país.

Casi llegando al final de Canción de barrio se documenta el concierto en Alamar. La juventud, tal vez los hijos y nietos de los microbrigadistas que construyeron el barrio, se ven sedientos de la oferta cultural que les proporcionaba el concierto. Pero, más allá del disfrute musical, se percibe el anhelo de ser reconocidos, de que llegara alguien del otro lado del túnel a ofrecerles algo.

Entre Alamar y las áreas céntricas de La Habana, donde se concentran las oportunidades recreativas, está la bahía. Se le puede atravesar en escasos minutos, gracias al túnel concebido por la Société des Grands Travaux de Marseille, que fue inaugurado en mayo de 1958. Pero la crónica crisis del transporte urbano vuelve quijotesca la travesía. Alamar carece además de una tradición cultural enraizada, añeja, como puede encontrarse en otras zonas de la capital cubana, plagado de referentes culturales sólidos. Una caminata por las aceras rotas e interrumpidas de Alamar no va a culminar con el descubrimiento de las ruinas del “Teatro Campoamor”, ni en la Loma del Ángel por la que Cecilia Valdés se supone que chancleteaba, tampoco se tropezará nadie con las verjas de la ventana de Trocadero 162, esperando aparecerse al fantasma Lezama Lima. Lo que sin falta se encuentra en Alamar, en cambio, es un semillero de edificios sin encanto ni personalidad propia, en franco desorden urbanístico.

Mas las palabras de Yohamna Depestre no me abandonan: “Alamar es el lugar”.

El aislamiento y la marginalización han forzado a su gente a inventarse formas culturales propias, sin necesidad de cruzar el túnel y prescindiendo de las instituciones tradicionales. Al erigirse Alamar no fueron construidos espacios comunitarios, pero al final sus vecinos los inventaron; como lo han inventado todo en aquellas calles, tan cerca y tan lejos de La Habana central. La supervivencia no es solo material, también es cultural.

No debe entonces ser comprendido como casual el hecho de que fuera en Alamar donde, desde los años 1980, surgieran formas e incluso instituciones culturales alternativas, a las que en algún momento —espero— se les conceda el reconocimiento que merecen. No sólo salieron de Alamar artistas y escritores como Belkys Ayón, Ángel Escobar, Juan Carlos Flores, Anna Lydia Vega Serova, Johamna Depestre; fue allí donde además surgieron importantes iniciativas como el salón de arte erótico y el concurso de literatura erótica “Farraluque”, donde se abrieron espacios ya ineludibles como la Galería Fayad Jamís. Es en Alamar donde el hip-hop cubano de los años 1990 plantó hogar. Sólo entre aquellos edificios, entre sus vecinos, alcanzaba total resonancia un performance del colectivo Omni Zona Franca en los tempranos 2000s.

Y es que tiene la creación concebida en Alamar, a mi juicio, una tesitura diferente, forjada en la dificultad y la lejanía. Porque es así, porque “Alamar es el lugar.”

Nota:

1 Yohamna Depestre, D-21. La Habana: Letras cubanas, 2004.