Hoy finaliza en la Habana el primer Congreso Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, organizado por el Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado (CIDVI). Y hace solo unos días (el 30 de septiembre) se cumplió el primer centenario del nacimiento de Jesús Orta Ruíz, nuestro “Indio Naborí”, el único poeta cubano —con perdón de los demás, y sin desmerecerlos: es un simple apunte estadístico y cuasi sociológico— el único poeta cubano, decía, que podía en vida ostentar legítimamente el apellido de “nacional”, porque fue reconocido en toda su nación, como lo que era, poeta, un poeta de lo oral y de lo escrito, de lo cantado-improvisado (volátil) y de lo gráfico-escritural (permanente). Quien quiera comprobarlo lo tiene fácil: pese a los años que han pasado desde su muerte (en 2005) que pregunte al azar a cualquier cubano en cualquier punto de la Isla quién era o qué era el Indio Naborí y como mínimo le dirán “un poeta”. Que haga lo mismo luego con cualquier otro nombre de los poetas patrios, y después hablamos.

Creo que Naborí (con la décima) y Guillén (con el son) fueron los únicos poetas cubanos verdaderamente populares en vida, dos especies de Dickens o de Lope criollos con merecidísimo predicamento entre sus compatriotas. Incluso, quienes no le ponían rostro al nombre, por ser muy jóvenes, habían crecido leyendo o recitando algunos de sus poemas publicados en los textos escolares. Décimas y otros metros. De este modo, creo que todo cubano de su tiempo tuvo un Indio Naborí propio, exclusivo, intransferible. Un Indio Naborí que ahora vive en recuerdos, fotos, poemas, anécdotas e improvisaciones. Yo también tengo el mío. Y de ese quiero hablarles.

Mi primer recuerdo (físico) del Indio Naborí es en el teatro de la Antillana de Acero, en el Cotorro, en el año 1974 o 75. Yo tenía 7 u 8 años y vivía en Nueva Gerona, la capital de la entonces Isla de Pinos. Por supuesto, yo ya era repentista (desde los 5 años) y no obstante la distancia y es escollo geográfico (mar mediante) cada vez que había algún evento importante en torno al punto guajiro en La Habana, mi padre me llevaba. Así llegué a la Antillana, donde se le rendía homenaje a un viejo repentista amigo del Indio Naborí, el Gigante de la Idea. Aquella noche decenas de improvisadores desfilaron por el escenario e hicieron emocionantes ditirambos y elogios en décima para el homenajeado. Y cuando me tocó a mí, tras una encendida controversia con un adulto (no recuerdo quién, pero no había más niños repentistas en la Cuba de entonces, siempre improvisaba con adultos) me pidieron improvisar un pie forzado. Debo de decir que era normal ponerme pies forzados en esa época, porque había quienes pensaban que yo, tan pequeño, no improvisaba; y mi padre, de esa forma, demostraba “el milagro”. Fue entonces cuando el Indio Naborí, amigo de mi padre, me puso un pie forzado. Estaba sentado en primera fila, junto a su inseparable Eloína, a punto de firmar el diploma que entregarían al Gigante de la Idea como parte del homenaje. Y el pie forzado que me soltó fue precisamente: “para firmarle un diploma”. Un típico pie forzado circunstancial, con su rasgo de inmediatez y código compartido. Me contó el propio Indio Naborí años después, en la sala de su casa, que al oírse el pie forzado se hizo un silencio expectante, hasta que sonaron las cuerdas y todas las miradas se centraron en mí, en el hijo del Jilguero de Guanabacoa, el niño poeta que venía de la Isla de Pinos. Todavía anda por ahí una foto de este momento en la que se me ve, camisita de cuadros, brazo levantado, gesto serio y decenas de adultos sosteniendo con las miradas el asombro en el aire. Y yo canté, o sea, improvisé, esta décima:

Para cantarle al Gigante

yo traje de Isla de Pinos

una fiesta de caminos

en el mapa de un diamante.

La jaula del consonante

suelta su mejor paloma

y es para ver si se asoma

la mano de Naborí

con la pluma de Martí

para firmarle un diploma.

Este es uno de los primeros recuerdos que tengo con el Indio Naborí, quien me abrazó y felicitó aquel día y durante décadas me recordó esta anécdota cada vez que iba a su casa. La revivimos juntos muchas veces.

Luego lo seguí viendo a lo largo de mi infancia y de mi adolescencia, sobre todo en Las Tunas, durante las Jornadas Cucalambeanas, a las que el Indio Naborí no faltó nunca o casi nunca (y yo tampoco). Y allí compartimos décimas, charlas, anécdotas, reflexiones, tanto en el mítico Cornito (aquellas canturías) como en el hotel Las Tunas (aquellos desayunos). Ahora reconozco que cada charla con el Indio Naborí constituía una asistencia a una máster class o un seminario universitario, de modo que yo a los 18 años ya me había graduado varias veces de filología sin haber subido la empinada escalinata de El Vedado.

Otro recuerdo indeleble del Indio Naborí es el de su última controversia pública, en el Cine Continental de San Miguel del Padrón, en su natal barrio de Los Zapotes. Era el año 1981. Yo tenía 14 años. Recuerdo que la controversia había sido anunciada en los programas campesinos de radio (“Fiesta Guajira” y “La Parranda”), pero sobre todo que se regó como la pólvora gracias al boca a boca (en nuestra emisora más popular: Radio Bemba). Todo el mundillo del punto guajiro habanero (y no era tan “mundillo”) comentaba que iban a enfrentarse de nuevo los míticos rivales y protagonistas de la Controversia del Siglo: Angelito Valiente y el Indio Naborí. Recuerdo que las expectativas eran muchas, evocando sus encendidas décimas de Campo Armada, en 1955. Y que el cine-teatro se llenó, se desbordó: no cabía la gente. Pero lo que más recuerdo es que ese día yo estaba enfermo, con fiebre y que por eso mi padre había ido solo al cine y yo me había quedado en casa, con mi abuela. Pero no había pasado ni media hora y mi padre apareció, con un taxi: “vístete, me dijo, que el Indio Naborí mandó a buscarte”. Y me vestí, claro, y nos fuimos, con fiebre y todo a escucha al maestro. Pero enseguida supe que el maestro lo que quería era escucharme a mí. Así que subí al escenario e improvisé una corta controversia con Gustavo Marrero (hijo), otro adolescente que no improvisaba, pero cantaba décimas de memoria que yo respondía improvisando. En realidad, esto ahora carece de importancia: lo trascendente es que el maestro, el Indio, me había mandado a buscar y quería escucharme. Allí también improvisaron grandes repentistas como Justo Vega, Jesusito Rodríguez, Orlando LaGuardia, Jesús Chávez. Pero, indiscutiblemente, el plato fuerte era la controversia entre el Indio Naborí y Valiente. Y para sorpresa de todos —y disgusto de muchos— el gran Angelito Valiente no pudo asistir, porque estaba enfermo, y en su lugar subió al escenario otro genio de la improvisación, maestro indiscutible (y bastante olvidado en la isla), uno de los revolucionadores del repentismo en Cuba, junto al propio Indio. Hablo del pinareño Pablo León, “el León de los Poetas”, otro clásico. Y clásica fue aquella controversia desde el minuto uno, desde que sonaron las cuerdas y el Indio Naborí saludó a sus conmunícipes con esta redondilla:

Casi en mi terminación

vengo a evocar mi principio

en tierras del municipio

de San Miguel del Padrón.

Y cuando terminó su décima (no recuerdo el resto) tras los aplausos fortísimos, Pablo León le respondió, con una calma impresionante (su estilo):

Aquí naciste aquel día

En la oscuridad de un cuarto.

Nacieron de un mismo parto

El hombre y la poesía.

Todavía recuerdo los aplausos atronadores de todo el público (algo parecido a cuando hay un jonrón en béisbol, o un gol en fútbol). Y aún recuerdo y me emocionan todas las décimas que improvisaron el Indio y Pablo aquella noche, décimas que nada tienen que envidiar a las del Indio y Valiente en el 55, en la famosa “Controversia del Siglo”). Otra obra maestra.

Y cómo no recordar cuando en el concurso televisivo Eduardo Saborit de 1980 —yo tenía 13 años— el Indio Naborí era presidente del jurado que me otorgó un Premio Especial por improvisar no una, sino dos décimas con el mismo pie forzado: “soltó sangre por la boca”. Una vez que canté la primera décima y como el público no dejaba de aplaudir, fue el propio Naborí quien propuso que cantara un segundo pie forzado. Y como nadie lanzaba un nuevo verso octosílabo él mismo propuso que hiciera una segunda décima con el mismo verso. Y así nacieron aquellas dos estrofas que tantas alegrías me trajeron entonces. Recuerdo que al día siguiente y durante toda la semana viví mis primeros momentos de “fama y popularidad”: salí a la calle y no podía caminar, todo el mundo me paraba, me felicitaba, todos me habían visto por televisión. Aquello fue tremendo. “Soltó sangre por la boca” fue el pie forzado (impuesto por otro maestrazo del repentismo, miembro del jurado, Chanchito Pereira), y la segunda décima que improvisé es la que recuerdo, un homenaje y elogio (también elegía) al Titán de Bronce, uno de nuestros grandes personajes históricos:

El vientre del Cacahual

de estrellas está gestado

desde que tiene guardado

a Maceo, el general.

El soldado criminal

que hirió su pecho de roca

Contó que se volvió loca

La bala que lo mató

y el fusil que disparó

soltó sangre por la boca.

Durante toda mi adolescencia se sucedieron las visitas a la casa del Indio Naborí en El Vedado, yendo desde el Diezmero, o desde el reparto La Cumbre, simplemente a conversar con él y a leerle mis poemas (décimas, sonetos, verso libre). Primero, en su casa de 8 y 11 (edificio amarillo, escalera, puerta inmensa, Eloína en la puerta, besos, sonrisa, té, poemas). Y luego en su casona de 8, entre 13 y 15 (a pocos metros de la otra: portón de hierro, portal amplio, Eloína en la puerta, besos, sonrisa, té, poemas, y “Entre y perdone usted” y el maestro ciego en su biblioteca llena de Luces). Puedo decir, sin exagerar, que los mejores momentos de mi adolescencia los pasé en aquella biblioteca. Mientras mis compañeros de generación andaban buscando fiesta o disfrutando de bailes y conciertos (Bony’m, Bee Gee, Michael Jackson, Los Rolling, Van Van o la Original de Manzanillo) a mí me sorprendía la madrugada allí dentro, hablando sobre Borges, Machado, Martí, Guillen, o los mejores repentistas de los años 50, Lalo Cámara, Francisco Riverón o Antonio Camino. En los años del boom de la música disco, yo cambié el pelo rizado de Donna Summer por las evocaciones en blanco y negro de los conciertos de punto guajiro en La Tropical o el teatro Martí, cuando los habaneros no sentían complejo de escuchar controversias y tonadas en los grandes teatros del urbe. Cambié la música bailable de mi generación, por las controversias pictóricas o urticantes de los grandes clásicos. Y no solo de repentismo hablábamos. Allí descubrí la obra teórica de Carlos Bousoño —no por gusto mi ensayo principal sobre la décima se llama Teoría de la improvisación poética, después de haberme bebido la bousoñana Teoría de la expresión poética, recomendada por el Indio—, y la poética de Cernuda, de Fayad Jamís o José Zacarías Tallet, otros grandes olvidados. Sí, yo iba a clases de literatura en la noche, a largas sesiones de teoría del arte con un maestro incomparable, el primer guajiro citadino que conocí, el primer catedrático sin cátedra, un hombre sencillo y sabio que se llama Sabio no por gusto, y Jesús no por gusto, porque sus padres sabían, como decían la Biblia y Eliseo Diego, que es muy importante “nombrar las cosas”.

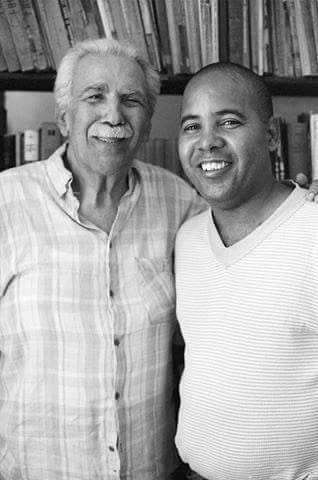

Con Jesús Sabio Orta Ruiz tuve la dicha también de viajar mucho. Lo recuerdo en Canarias, en 1998, protagonista absoluto (y merecido) del Encuentro-Festival Iberoamericano de la Décima, organizado por Maximiano Trapero en la Universidad de Las Palmas. Allí, orgulloso, vi que Naborí era nuestro Borges. Hablaba como Borges. Se movía como Borges. Veía como Borges todo lo que no veíamos los otros. Una tarde sobre el escenario del teatro leyó sus emblemáticas “Décimas a la Décima”: Viajera peninsular / cómo te has aplanado / qué sinsonte enamorado / te dio cita en el palmar. Y vi al teatro en pie, aplaudiéndolo. Y nuestro Borges de la décima y la improvisación agradecía con tímidos movimientos tanto amor. Allí aprendí una vez más que la grandeza de los grandes está precisamente en la humildad, en el agradecimiento honesto, en no saberse grandes mientras protagonizan su propio legado. También en México, en Veracruz. También en Venezuela, en Caracas. Como antes en Las tunas, en la Casa Naborí de Limonar, Matanzas, o en el teatro Mayabeque, de Güines. En cada sitio donde tuve la oportunidad de compartir con el Indio Naborí en vida asistí a una lección vital y profesional que me acompaña todavía y que intento cumplir a rajatabla. “Un obrero me ve, me llama artista / noblemente me suma su estatura”, canta Silvio Rodríguez en una canción; y estos versos podrían traducirse y adaptarse a la vida del Indio a Naborí, rodeado de su público: “un guajiro me ve, me llama artista / noblemente me suma su estatura”. Así vivía y así se sentía Naborí entre los suyos. Así aprendí yo que los artistas no somos más grandes ni más importantes que los admiradores de nuestro arte, un axioma que intento practicar todo el tiempo. La humildad sigue siendo una asignatura pendiente entre mis contemporáneos. El Indio Naborí, él solo, era una cátedra de humildad y grandeza.

Un párrafo aparte y destacable merece su relación con la Casa Naborí de Limonar, Matanzas. Pocos artistas reciben en vida un homenaje inmobiliario, que una institución lleve su nombre, de que su seudónimo pase a ser un topónimo urbano. Naborí lo vivió, lo recibió, casi con vergüenza. Y no era una pose. Recuerdo que en su discurso de agradecimiento durante el acto de inauguración hizo hasta un chiste: “esto me huele a flor de muertos”. Pero no, no murió entonces: sobrevivió muchos años de guateques y canturreas en su propia casa.

Era una fiesta indescriptible para los repentistas jóvenes llegar a la Casa Naborí a improvisar y tener al mismísimo Indio Naborí sentado allí, en primera fila, escuchándonos. Era como jugar ajedrez delante de Capablanca o Fischer. Cómo tocar el saxo ante Miles Davis. Yo lo viví así, y seguramente muchos colegas de mi generación sintieron lo mismo. Improvisar con Naborí pudieron pocos; improvisar frente a Naborí pudimos muchos puntos, pero la sensación era la misma. Yo nunca improvisé con el indio en público. Pero sí en la sala de su casa, en su biblioteca, sin más testigos que Eloína y sus libros, mi familia o algunos visitantes. Porque también me dediqué durante años a ejercer Cicerone con muchos amigos que llegaban a Cuba y querían conocerlo o visitarlo: Maximiano Trapero, Juan Sánchez LaFuente o Ginés Bonillo, de España; Consuelo Posada, Orlando Velázquez o German Carvajal, de Colombia, por citar solo algunos. Porque el indio Naborí dejó de ser hace mucho tiempo un referente poético y decimal solo para los cubanos; su nombre y su obra recorren actualmente todo Iberoamérica. Y mucho más tendrán que recorrerla en los próximos años. Reconozcamos y aceptemos que el Indio Naborí, el maestro, el amigo, el padrino, el guía espiritual de los repentistas cubanos, ya no nos pertenece. Como Martí, como Guillen, como dulce María o Lezama; su vida y su obra son patrimonio de la lengua española para siempre.

Y pensar que todo esto comenzó en la loma de los Zapotes, una finca sanmiguelina, entre laudes, décimas, palmas y cañas, haciendo ejercicios de lesa oralidad, dando lecciones de oralitura muchos años antes de que pensáramos en este término o en tener talleres, cátedras, centros de investigación, congresos. El indio Naborí, él solo, es un congreso de la inteligencia.

Este es mi Indio Naborí. El que recuerdo, el que me acompaña desde que era un niño. Otros tendrán al Indio de Nemesia, al de la Marcha triunfal, al de Campo Armada, al de Elegías a Noel, o al de los poemas patrióticos. Y todos son legítimos. Este es el mío, múltiple, poliédrico, cercano, paternal, íntimo. Por eso yo celebro la vida y la obra de El Indio Naborí de cada uno.

Y permítanme terminar este homenaje con una redondilla y una décima del poema-canción “Homenaje a Naborí” que pertenece a mi disco El guajiro citadino, otra de mis tantas obras deudoras del maestro:

Indio, desde que te fuiste,

en 8, entre 15 y 13

tu enorme casa parece

una choza vieja y triste.

…….

Indio, por haber sembrado

versos dentro de un laúd

no sabes la multitud

de huérfanos que has dejado.

En tu silencio enterrado

un laúd hay que sembrar

para que en cualquier lugar

donde estés, dormido o muerto,

continúes el concierto

que ayudaste a comenzar.