El día que Axel Luis Sardiñas Hernández se iba a morir, su abuelo Tomás Hernández apretó los puños y la garganta, respiró profundo y dijo que no, que ya la vida le había arrebatado un hijo y este no se lo iba a quitar. El muchacho llevaba dos semanas entrando y saliendo de un salón de operaciones, reportado de grave y aquel mediodía las noticias fueron más cortas: ya nada se podía esperar.

El viento fresco de marzo hizo temblar el guano de la casa y el viejo miró a la tierra con una mirada filosa, como de arado nuevo. Casi 30 años atrás el paludismo, en Angola, lo había dejado sin su José Luis y, ahora, una caprichosa peritonitis volvía a sembrarle en el cuerpo el dolor insoportable de la pérdida. Repitió la pequeñísima palabra, su mejor definición de la esperanza (o la certeza), y se fue a contemplar las calabazas que se arrastraban en el suelo negro con las que el vejigo de sus afectos quería comprarse un motor. Axel se iba a morir aquel 2 de marzo, pero el doctor Luisito también dijo que no.

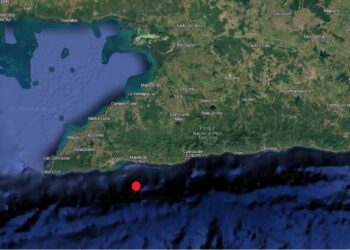

Para llegar o salir de La Julia, un recoveco de la geografía de Majagua, en Ciego de Ávila, hay un solo camino con varias entradas. Una carretera estrecha y maltratada serpentea los vericuetos del marabú y los campos de tomate. Se puede acceder por Jicotea, Lázaro López, Mamonal o entrarle al revés, como quien viene de Marroquí, y pasa, primero, por el vetusto molino de piedra de Las Grullas. Pero nosotros llegamos hasta Campo Hatuey y enfilamos guiados por Ignacio, un abuelo de 87 años que se conoce la zona con los ojos cerrados. Una guagua hace su recorrido a deshora y en los largos intervalos la gente llega y se va gracias a un “riquimbili” sin patente para transportar personas, o a pie.

Aquella noche, como a las 11:00, Axel Luis sintió un dolor muy fuerte, un retortijón en un costado que lo obligaba a estar doblado sobre su cuerpo y cuando su abuela Albertina lo vio, sudado y con la cara “desencajada”, supo que la cosa era seria. A esa hora lo único en que se podía salir de La Julia era el camión de la cooperativa y el papá del niño de 14 años, que era el presidente de la base campesina, no lo pensó dos veces. Montó al chico y salió directo para el Hospital Provincial. Al llegar, los médicos de guardia no se pusieron de acuerdo, debía ser apendicitis, mas prefirieron esperar a la mañana.

A las 8:00, puntual, llegó el doctor Luisito y mientras indicaba los pasos a seguir dio algunos “cocotazos” porque tenían que haberlo llamado a su casa. En la radiografía se observaba una imagen confusa y la orden fue preparar al muchacho urgente para entrar al salón. “Cierra los ojos y trágate la saliva, que te vas a dormir”, fue lo último que oyó Axel Luis antes de que la anestesia hiciera efecto. La infección había avanzado bastante y la cara del galeno debió reflejar su preocupación.

En 21 días que estuvo en la sala de Terapia Intensiva, Axel entró y salió seis veces del quirófano. Cuando estaba consciente no lloraba, pero debió hacerse, continuamente, la única pregunta de la que nunca se quiere saber la respuesta: “¿me voy a morir?”

Su mamá salía a ratos a respirar, mas no lo dejó solo en ningún momento. Los pasillos se llenaban de compañeros de aula, de vecinos, familiares y el silencio se convertía en murmullo sordo, como de oración y ruego. A su papá, el doctor lo sorprendió más de una vez en la escalera, vencido por las circunstancias, con los ojos anegados, como un campo de arroz.

“Luisito siempre tuvo fe”, dice Albertina. “Él no daba falsas esperanzas, nos decía que prefería que el progreso fuera lento.” Una mejoría, de pronto, podría ser el umbral de lo definitivo. La abuela hace un esfuerzo para no llorar, ahora que han pasado ya casi tres años, todavía se le seca la boca, se le atraganta la saliva, y confiesa que ella esperó lo peor, porque “antes, de eso, no se salvaba nadie, mija”.

“Aquí me dicen que subí y bajé”, cuenta Axel y sus ojos vivarachos brillan, mientras habla con esa cadencia de los guajiros que va siendo demasiado difícil de encontrar en los campos. Tiene 17 años y ya tuvo que darle batalla a la muerte como si fuera un hombre, igual que su tío en Angola, que también era apenas un joven. Y una piensa, como el poeta, que hay golpes en la vida, tan fuertes, como del odio de Dios.

En La Julia todos saben quién es el muchacho que casi se muere. La recuperación fue despacio, porque tampoco se puede tentar demasiado a la suerte. Dice Axel que de tanto antibiótico, incluso, uno que hubo que ir a buscar en Villa Clara, ni catarro le da y disfruta esa salud renovada trabajando la tierra con su abuelo, sembrando frijoles y tomate. Va a terminar el duodécimo grado para no quedarse bruto, pero, en realidad, lo que más le gusta es el olor de la tierra húmeda, el trote de su alazán, el ternero criado como mascota y el bullicio en la cosecha.

El abuelo cuidó el calabazar y, con el dinero de la venta, le compró al vejigo de sus afectos un motorcito karpaty, en el que las muchachas del barrio quieren salir a pasear. Después de eso nunca más se lograron las hortalizas, tal vez porque aquel día en el que Axel se iba a morir, el viejo Tomás dijo que no y fue hasta el sembrado a hacer un pacto, a cambiarle al destino la vida de su chiquillo por la de las calabazas.

Si hace llorar, es buena literatura. Me hiciste llorar.

Muy buen relato. Este tipo de historias también las agradece este sitio.

linda crónica, campechana, de las historias que ocurren a diario en Cuba y que bien contadas se agradecen, es que lo real-maravilloso acá se da silvestre, gracias a la autora

MUUY LINDO.

GRACIAS.

Muy bella y tristeza historia. Pero gracias a dios! Y las calabazas y el amor de su familia esta vivo.que dios te regale mucha suerte y salud. Saludos desde Alemania

EXELENTE RELATO MUY BIEN QUE ESTAN LOS ESCRITORES CUBAnos

Genial !!!!

Excelente. Lo lei de un tirón. Felicidades a la autora.

Felicitaciones a quien escribió esto…por su humanismo tierno, por esa facilidad de comunicación contagiosa que llega…