El escritor argentino Abelardo Castillo (1935-2017) fue convocado en 1967 para una antología de cuentos que publicaría Ediciones La Flor. Invitación semejante recibieron otros cinco coterráneos suyos: Borges, Mujica Láinez, Sábato, David Viñas y Rodolfo Walsh.

El grupo es dispar en cuanto a estilo, procedencia social, preferencias políticas, edades… Pero la antologadora no precisaba de ellos una narración directamente reveladora de sus estéticas; apenas pretendía una elección cuyo resultado, según escribe en la breve presentación, fuera lo más parecido a “una confirmación y a una catedra”.

Encontramos muchos datos ocultos en esta antología titulada El Libro de los autores que me encontré recientemente al pasar por una de las librerías de usados en la calle Corrientes. La antologadora era la escritora Pirí Lugones, nieta del poeta Leopoldo Lugones.

Se atribuye al hijo de Lugones y padre de Pirí, cuyo nombre verdadero era Susana Lugones Aguirre, la invención, o al menos la extensión en uso, de un instrumento macabro pensado para aplicar potentes descargas eléctricas en las partes más vulnerables del cuerpo humano. Fue creada durante la dictadura de José Benito Uriburu en los años 30.

Pocos años después de publicado este libro con 175 páginas salidas de la imprenta en julio, Pirí, que militó en las Fuerzas Armadas Revolucionaras (Peronistas) y posteriormente en Montoneros, padeció los efectos de otra dictadura en el llamado Proceso de Reorganización Nacional, que tuvo al general Videla a la cabeza. Fue secuestrada, torturada y su cuerpo integra hoy la lista de desaparecidos del periodo.

En el libro predominan los cuentos de aspectos macabros o violentos y, además de probarse las preferencias de los escritores convocados para elegir un relato de la literatura universal, la deliberación misma de los autores deja ver la intención de la antologadora de darles la palabra para que contaran por qué elegían los textos que leemos hoy.

Borges, que abre con el cuento Wakefield, de Nathaniel Hawtorne, argumenta que este relato “como fantasía de la conducta, como estudio patético de las posibilidades humanas, anticipa el Bartleby de Herman Melville y las invenciones de Kafka”; mientras Sábato opta precisamente por Melville y su Bartleby debido a que “un escritor verdaderamente revolucionario es el que nos ofrece una nueva visión de la realidad”.

Mujica Láinez opta por el El terror de Dunwich, de Howard Phillips Lovecraft, ya que el autor “ha conseguido crear toda una mitología nueva del espanto, con mundos y trasmundos que nada tienen que ver con los que el hombre sigue buscando a alturas inauditas y en los que solo él se ha atrevido a internarse”.

Viñas se explaya al explicar las razones que le hacen elegir El Matadero, de Esteban Echevarría, favorecido entre sus lecturas porque creía fervientemente que la narrativa argentina comenzaba en esta historia y porque en ella “se esbozan las líneas fundamentales de la situación básica del escritor”.

Walsh opta por La cólera de un particular, cuento anónimo de China, que trae a colación debido a su “prejuicio a favor de la literatura breve” y “a favor de la literatura útil”; en tanto Abelardo Castillo nos presenta La Sirenita, relato que es segundo de la antología.

Para Castillo no hay razones exactas para su selección. Tal vez duda. Se dice consciente de que al preferir este había abolido diez o veinte de los más espléndidos cuentos conocidos, mas considera oportuno proponer lo que parece una obra para infantes, según las versiones hechas después desde la propia industria del cine y con marcas como la de Disney.

Castillo escribió: “La Sirenita es la única historia de amor del mundo, que Julieta Capuleto, al lado de esta pescadita, es algo así como la mujer Barbuda”.

En este sentido, la historia original del danés Hans Christian Andersen, publicada en 1837, le parece “irreverente”, y avisa con honestidad que se ha tomado la libertad de hacer terminar el cuento donde debió concluirlo su autor: sin frases moralistas, sin lecciones para la posteridad; aludiendo a la muerte cuando sea la muerte lo que pide el relato a cambio de felicidad, y poniéndonos delante del dolor cuando lo sea el dolor.

El mar en el cuento es el reino, la patria, “el lugar ideal”, hasta que el personaje encuentra del otro lado de la superficie, en un ambiente desconocido y misterioso, una atracción mayor. Para materializar el amor que ha experimentado y cree recíproco debe pagar, y de qué forma: prescindiendo de los talentos más queridos, perderá su voz y sufrirá a cada nuevo paso con sus novedosas piernas.

“¡Los soportaré!”, dijo La Sirenita con temblorosa voz, pensando en el príncipe y en el alma inmortal.

Pero las cosas no salen como las prevé ella. Sin voz y con piernas no es reconocida. Está condenada, pero aún tiene una posibilidad: La Sirenita, para mantenerse viva y recuperar su vida anterior, deberá deshacerse de la razón que la había hecho abandonar su mundo: deberá matar al príncipe. Toma un cuchillo, se acerca al lecho en el que duerme este con su nueva esposa y vacila.

“Corro el riesgo de parecer un excéntrico al revés. Acaso me estoy haciendo el original, el raro”, escribe Castillo para justificar su elección: “La búsqueda de un alma inmortal nos preocupa a mí y a La Sirenita en particular, y a la humanidad en general, me parece enfático”.

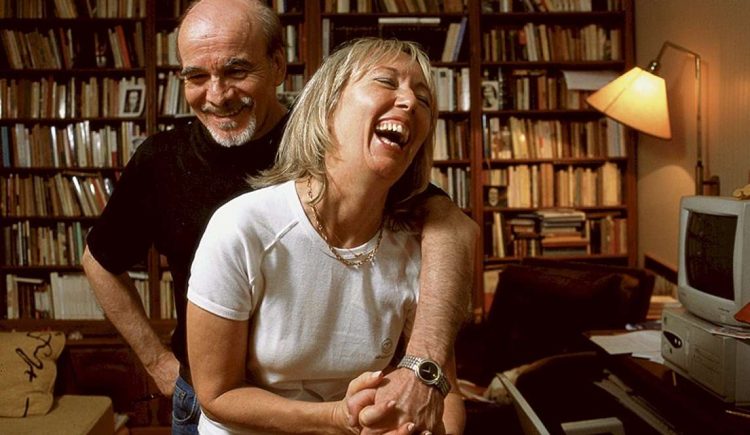

Los que han estudiado y leído bien la obra de Abelardo Castillo comentan que en su segunda novela, El que tiene sed (1985), identifica a su esposa, la también escritora Sylvia Iparraguirre, como La Sirenita; que hay un cuento, o un fragmento de un diario, en el que escribió: “Sé que es una sirena, aunque camina sobre dos piernas. Lo sé porque dentro de sus ojos hay un camino de dunas que conduce al mar”.