|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Después de la liberación y la Reforma agraria, la siguiente zancada de aquella Revolución, hace más de 60 años, fue la educación. La masividad de aquel gran salto abrió un espacio de participación mayor y más diverso que ningún otro en el proceso de transformaciones radicales de la sociedad cubana. No solo hacia abajo, sino hacia arriba. En efecto, mientras decenas de miles de jóvenes enseñaban a leer y escribir a cientos de miles de campesinos y trabajadores humildes, en campos y ciudades, la sociedad se iba convirtiendo en una gran escuela (Che Guevara dixit), en la que también había que formar hombres y mujeres dedicados a las ciencias y al pensamiento. Fomentar una vanguardia de científicos e intelectuales como parte de aquella revolución educacional era coherente en términos conceptuales no solo con la masividad, sino con sentar las bases del desarrollo social, conquistar la independencia y la soberanía, avanzar en la igualdad y la justicia social en términos reales. La revolución iba a ser un cambio social y cultural de fondo, no solo de la economía y el régimen político.

El Instituto Especial Raúl Cepero Bonilla fue el primer pre selectivo creado por aquella Revolución, en diciembre de 1962. Tuve la suerte de formar parte de los 58 estudiantes, de todas partes de Cuba, que convergimos en aquel ambicioso proyecto. En los meses finales del curso de 1962, nos habían convocado a una batería de pruebas de capacidad intelectual, diseñada por un equipo de expertos en psicometría provenientes de EE. UU., que colaboraban con el MINED, dirigido entonces por Armando Hart.

El criterio de selección para la convocatoria se había guiado por los resultados de la asignatura Matemáticas entre estudiantes de Secundaria Básica, porque según las curvas de Gauss de los psicometristas, los buenos en esa asignatura tenían un coeficiente intelectual más alto, y también podían ser buenos en otras materias. Sin embargo, la concepción pedagógica de aquel pre era mucho más abarcadora y avanzada de lo que sugiere una tropa de matemáticos o “abelarditos”, como se les decía entonces a los que hoy llaman nerds.

Hace unos días, algunos de los sobrevivientes de aquel proyecto nos juntamos a celebrar los 60 años de nuestra graduación, en 1965. Y me pidieron que dijera unas palabras. Cuando las leí, dije que no eran una crónica ni una historia del pre o de nosotros, sino apenas una evocación. Las he vuelto a ver, y me parecen un destello de aquel momento histórico fundacional. Pero también creo que conocer aquel proyecto vale la pena hoy, porque sigue encerrando lecciones para el presente más actual.

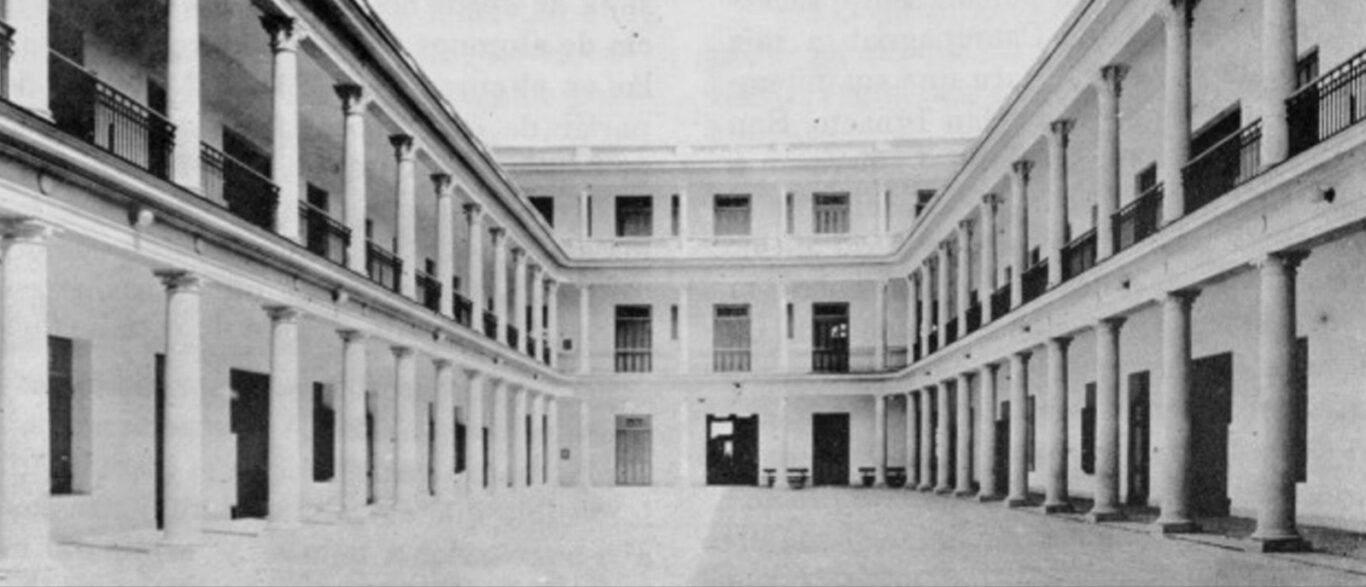

Cuántas cosas tuvieron que ocurrir para que nos encontráramos en aquel colegio de monjas Apostolado del Sagrado Corazón, en 21 y Paseo, una mañana de diciembre de 19621.

La Revolución también éramos nosotros, nuestras vidas cruzadas y entretejidas desde aquel momento.

Veníamos de lugares tan diferentes como Holguín, Camagüey, Vueltas, Cárdenas, Nueva Paz, Cabaiguán; de barrios habaneros como Habana Vieja, Luyanó, Guanabacoa, Lawton, Víbora, San Miguel del Padrón, El Pilar.

Nuestros padres y madres eran gente trabajadora, obreros y empleados, o de clase media bajita, en fábricas y bateyes de ingenios, donde se ganaban la vida como choferes, relojeros, maestros, bodegueros, ferrocarrileros, costureras, amas de casa, empleadas, oficiales de la policía y la marina, pequeños agricultores, médicos, y otras ocupaciones diversas.

Veníamos de escuelas privadas y públicas, religiosas y laicas, y de las escuelas internas del flamante plan de becas.

Queríamos ser físicos, matemáticos, biólogos, químicos; o ingenieros, arquitectos, médicos; o psicólogos, literatos, periodistas, lingüistas, artistas. Otros queríamos saber de todo o no sabíamos lo que queríamos.

Algunos hablaban inglés tanto o mejor que el español, porque eran repatriados o habían estudiado en escuelas bilingües; otros, casi nada. Unos tocaban el piano o pintaban, leían todo tipo de literatura, les gustaba la música de conciertos, tenían talento para cantar, bailar y hasta escribir letras de canciones y parodias. Otros, nada de eso, pero igual nos apasionábamos por aprender todo lo nuevo que aquel pre nos ponía delante: tocar guitarra, practicar danzas folklóricas, alfarería, xilografía, teatro, mecánica automotriz, galvanoplastia…

Habíamos escuchado a Fidel diciendo que el futuro de Cuba tenía que ser un futuro de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento. Y pensábamos que el Cepero era eso.

El país era entonces un hervidero. Habíamos ido a alfabetizar con nuestros compañeros de aula o amigos, mientras que otros de esos amigos y compañeros de escuela se estaban yendo con sus padres fuera de Cuba, sin darnos tiempo apenas para despedirnos.

Todos los días pasaban cosas inesperadas.

Cuando llegamos al Cepero, apenas había acabado de pasar la Crisis de Octubre, cuando estuvimos a punto de termonuclerizarnos todos en el planeta, como escribió Roberto Fernández Retamar.

La Habana era un descubrimiento para muchos de los que veníamos de las demás provincias, casi la mitad de nosotros. Los fines de semana, caminábamos Rampa arriba y Rampa abajo, por la acera donde luego se levantaría Coppelia. Recorríamos una Habana donde las pizzas eran todavía una comida exótica, que no dormía en toda la noche, y que se veía como un mar de luces desde el último piso del Habana Libre, adonde se podía entrar sin pagar consumo mínimo.

No parábamos de ir al cine, veíamos y discutíamos todas aquellas películas que causaban polémicas en aquellos años 1963 y 1964: La dulce vida, Accatone, El ángel exterminador.

Los que nos enseñaban eran o iban a ser pronto intelectuales y profesores universitarios muy prestigiosos. Beatriz Maggi, César López, Ezquiel Vieta, Jaime Sarusky, Ángela Grau, Marta Pérez-Rolo, Nuria Nuiry. Nuestras clases de Literatura e Historia podían ser cursos en universidades de cualquier parte.

Más que un instituto de enseñanza media, el Cepero era una especie de ágora renacentista, o quería serlo.

Nuestro director era Francisco Calle Blanco, más conocido entre los veteranos de la República española como Manuel de la Mata. Un español anarquista y autoritario, cuyas ideas sobre la educación eran tan avanzadas que todavía hoy son novedosas. No creía en los exámenes como medida del aprendizaje ni en las notas como valores absolutos sobre el rendimiento escolar. Repetía que aunque los ceperianos éramos una selección, no podíamos ser una elite encerrada en una campana de cristal, abstraída de lo que estaba pasando en la politica, en la cultura, en el país, en el mundo, ni apartada del trabajo manual. Teníamos que dominar cómo funcionaba una biblioteca y cómo se recogía el café, ver y discutir las obras de teatro y de danza moderna que se estaban poniendo en Cuba, el arte de vanguardia, escuchar y dialogar con escritores, científicos, dirigentes políticos, cubanos y extranjeros.

Pero no era fácil defender aquella incubadora de científicos ilustrados y pensantes que era el Cepero en el alba de una revolución que no seguía un camino trazado, acosada por enemigos formidables, atravesada por sus propios conflictos, en medio de una cultura política en ebullición, donde el antiintelectualismo y el dogmatismo, los feudalismos y sectarismos no eran raros, a pesar de ser denunciados por los líderes de esa revolución.

Muchos habíamos vivido el Año de la Alfabetización alejados de nuestras familias, enseñando a leer y escribir a guajiros y gente humilde; sabíamos que la educación iba por delante. Pero llegamos al Cepero en el Año de la Planificación, cuando se instauraban mecanismos de control y centralización.

El Cepero era un experimento de descentralización educativa, y tenía que bregar contra quienes identificaban la planificación con el control burocrático. Allí nos tocaron el Año de la Organización y el de la Economía, y el Año de la Agricultura, cuando nos graduamos.

Ya habíamos estado recogiendo café en la Sierra Maestra a menos de un año de habernos conocido. Y allí estábamos cuando el ciclón Flora azotó Oriente, entre el 4 y el 8 de octubre de 1963.

Quizás ninguna experiencia nos unió tanto como la de aquel ciclón compartido en vivo y en directo. Más de 60 años después, seguramente cada uno podría contar hoy con lujo de detalles aquella marcha en medio del viento y la lluvia, entre el albergue y el almacén de café donde nos resguardamos una semana.

El Cepero fue nuestra plataforma de lanzamiento para la vida, la que íbamos a vivir desde entonces. Fue la encrucijada de un camino que se bifurcaría en tantas sendas como cada uno de nosotros, y que nos llevaría a destinos inimaginables.

Allí empezamos a aprender lo que significaba convertirnos en hombres y mujeres de ciencias; y sobre todo de pensamiento. Y a compartir una herencia común, que identificamos como nuestra, no importa nuestra diversidad actual ni dónde estemos. De hecho, aprendimos que esa diversidad no era signo de confusión o pérdida del sentido, sino al revés.

En aquellos tres años pasaron tantas cosas, inabarcables y remotas hoy, pero sobre todo pasó que crecimos y nos politizamos, en el buen sentido de la palabra. Porque aprendimos a mirar y a ver más allá de nuestro pequeño mundo.

Entre esos legados y aprendizajes, hay uno que atesoramos muy especialmente, y que aquí podemos constatar hoy, 60 años después. La capacidad para reírnos, entre nosotros y de nosotros mismos.

En una encuesta reciente entre los ceperianos de nuestro grupo de WhatsApp, pregunté cuál había sido lo más difícil en la adaptación a la vida de aquel pre. Lo sorprendente, para quienes no nos conozcan, fue el altísimo grado de coincidencia que hubo en las respuestas.

Esa encuesta y el evento evocado por todos como lo más duro de la vida en aquella beca, me hizo recordar unos versos. Aunque ya no soy aquel poeta neoclásico a tiempo completo que era a los 15 años, pude recordar un soneto que dice así:

Tiemblo al mirar la guillotina fiera

que chorrea la sangre girondina.

Tiemblo al escalar la torre andina

con la vista que extrema su quimera.

Me estremezco al pasear por la pradera

la mirada extasiada ante la encina

que desgarra la tenue brisa fina

entre sus dedos grises de madera.

Más si por siempre natura soberana

dotado ha el mundo de emociones muchas,

lo que me hace temblar, miseria humana,

y me hace sostener horrible lucha

es levantarme temprano en la mañana

y meterme debajo de la ducha.

Instituto Cepero Bonilla, 21 y Paseo, 1963

- A partir de aquí, el texto reproduce el leído en el aniversario 60 de la primera graduación del Cepero Bonilla (Casa de la FEU, 28 de junio, 2025).

Profesor Rafael Hernández:

Me he emocionado leyendo sus evocaciones y, gracias a usted, casi he visto una película de la Habana de los 60 y he recordado la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de Oriente en otro momento importante de la historia de la Revolución: la rectificación de errores, la caída del campo socialista y el “periodo especial”.

Hoy, veo que los jóvenes cubanos siguen siendo tan revolucionarios como lo fueron los jóvenes Frank, Abel, el Che, Camilo y Fidel. Una de las genialidades de aquella dirección histórica fue confiar en la juventud y en su inmenso poder transformador.

Hoy, cuando muchos entristecen ante la evidencia diaria de la falta de sensibilidad hacia las personas más humildes, la FEU ha vuelto a decir Presente y ha demostrado que el pueblo, que la gente humilde es más importante que los informes técnicos de las corporaciones, que las soluciones tecnicistas.

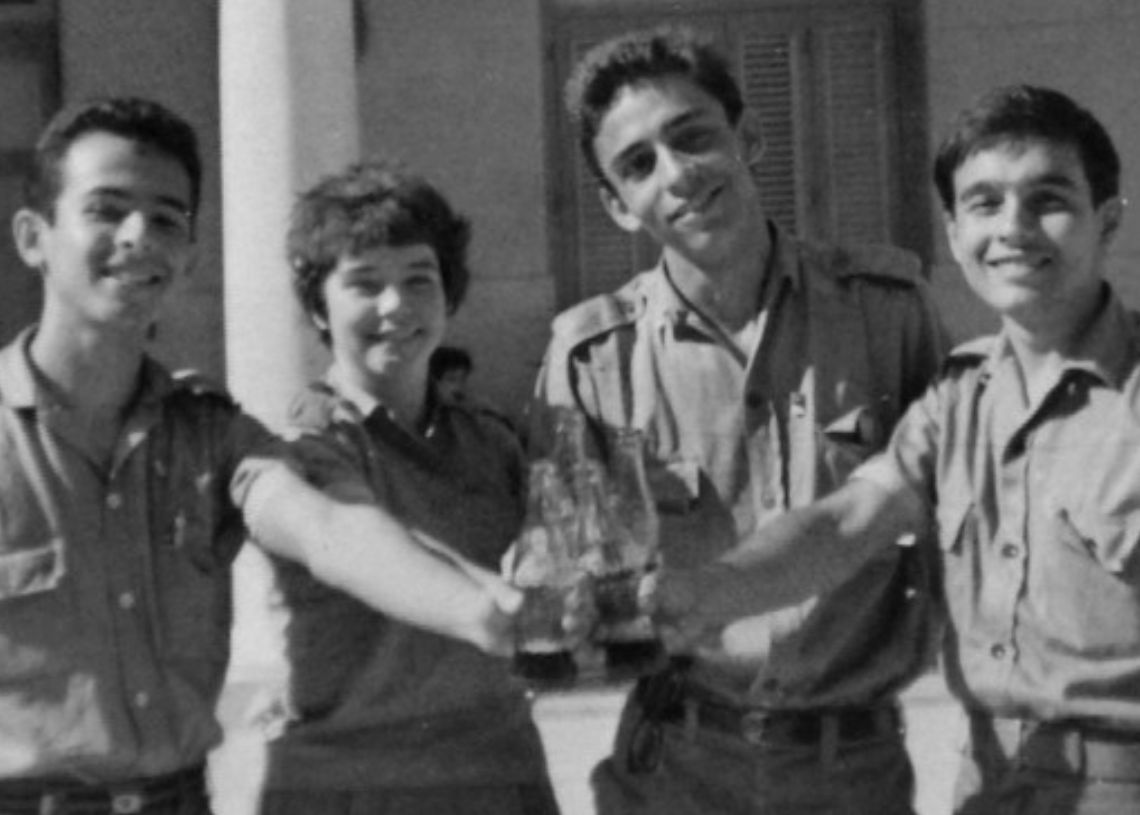

Ellos demostraron que la sensibilidad revolucionaria no se ha encallecido y que sería un error garrafal subestimar el potencial revolucionario de los jóvenes en todos los campos de la vida, la creación y el pensamiento. Ha sido un placer leerlo, profesor. Esas imágenes de estudiantes alegres y revolucionarios de los sesentas, es un estímulo para el espíritu. Mucha salud para usted y éxitos en su labor.