|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Presagiaba ese hijo predilecto llamado Emilio Bacardí que, en el andar de los tiempos, Santiago de Cuba sería tierra de leyenda que contarían las madres a sus pequeñuelos. Y es que, sin dudas, Santiago transpira ese efluvio de ciudad fascinante, legendaria, reinventada; donde se entremezclan —como un metafórico ajiaco— naturaleza, historia, etnia, cultura, religiosidad y hasta una pizca de realismo mágico al estilo macondiano.

Aunque parece sin libertad, emparedada entre la misteriosa Fosa de Bartlett y la cordillera de la Gran Piedra que la encierra como un candado, la villa ha vivido con la agitación laboriosa y disciplinada de un péndulo. Joel James, promotor cultural de obligada recordación, observó que Santiago posee una “teluricidad” espiritual consustancial a la palpitación tectónica de su suelo. La identidad santiaguera está signada por su peculiar geografía y su tendencia cuasi genética al movimiento.

Se dice que no es santiaguero de corazón quien no tenga marcapasos para temblores, o carezca de férrea voluntad para subir y bajar las empinadas calles con un sol bochornoso que cae como raíles de punta y eleva “la calor” cerca de los 40 grados centígrados; o quien no se dé un palo de ron o no mueva un pie si suena la conga más popular de Cuba.

Cuando se suelta El Cocuyé por la Trocha, se empodera el contoneo despeinado y lujurioso de mulatas de Wilson que arrollan en licra y “bajichupa”, como poseídas por la corneta china y los tambores de sus ancestros. Ciertamente, no existe nada más “telúrico”.

Por eso Santiago mereció el aditamento de “tierra caliente”. También porque, más allá de fiesta, bulla y relajo, hierve la sangre en su gente, que “no come miedo”; y porque su relicario de tradiciones, atesoradas a lo largo de la accidentada e inconclusa travesía de siete generaciones, la tornó capital del Caribe. Sí, porque julio es sinónimo de fuego, de carnaval, de historia y de aniversario. En Santiago, la vida comienza en julio.

La cruz del diablo

Vale acotar que la historia santiaguera tuvo sus cimientes mucho antes del desembarco de los españoles, desde los cacicazgos aborígenes de Baitiquirí y Turquino. Pero lo que se celebra anualmente por estos días es la entrada, hace cinco siglos, de la modernidad. Apareció disfrazada de hombres de mar y de mal. Eran el reflejo exacto de una época en que un ser humano valía menos que una pepita de oro, en que quemar vivo a un rendido era más dable que firmar un indulto, en que los ejércitos no solo guerreaban: arrasaban.

¿Presintió algún behíque que el hombre blanco tenía alma oscura e implacable hasta el crimen? ¿O que, en la mente colonialista, matar era pacificar, civilizar? La civilización vino de manos de la barbarie. La Historia no solo se construye con héroes de bronce, sino también con esos nombres sombríos que marcan, a sangre y fuego, su tiempo.

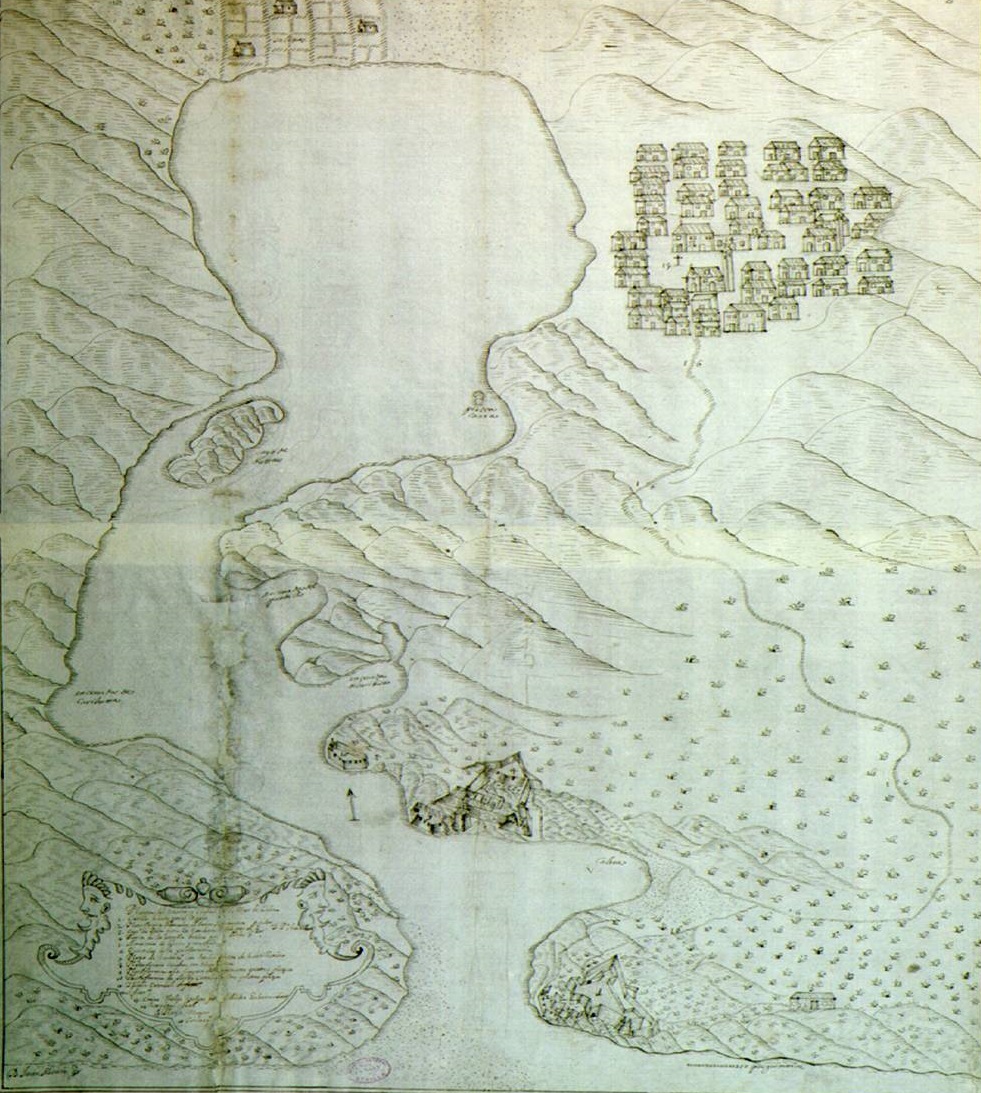

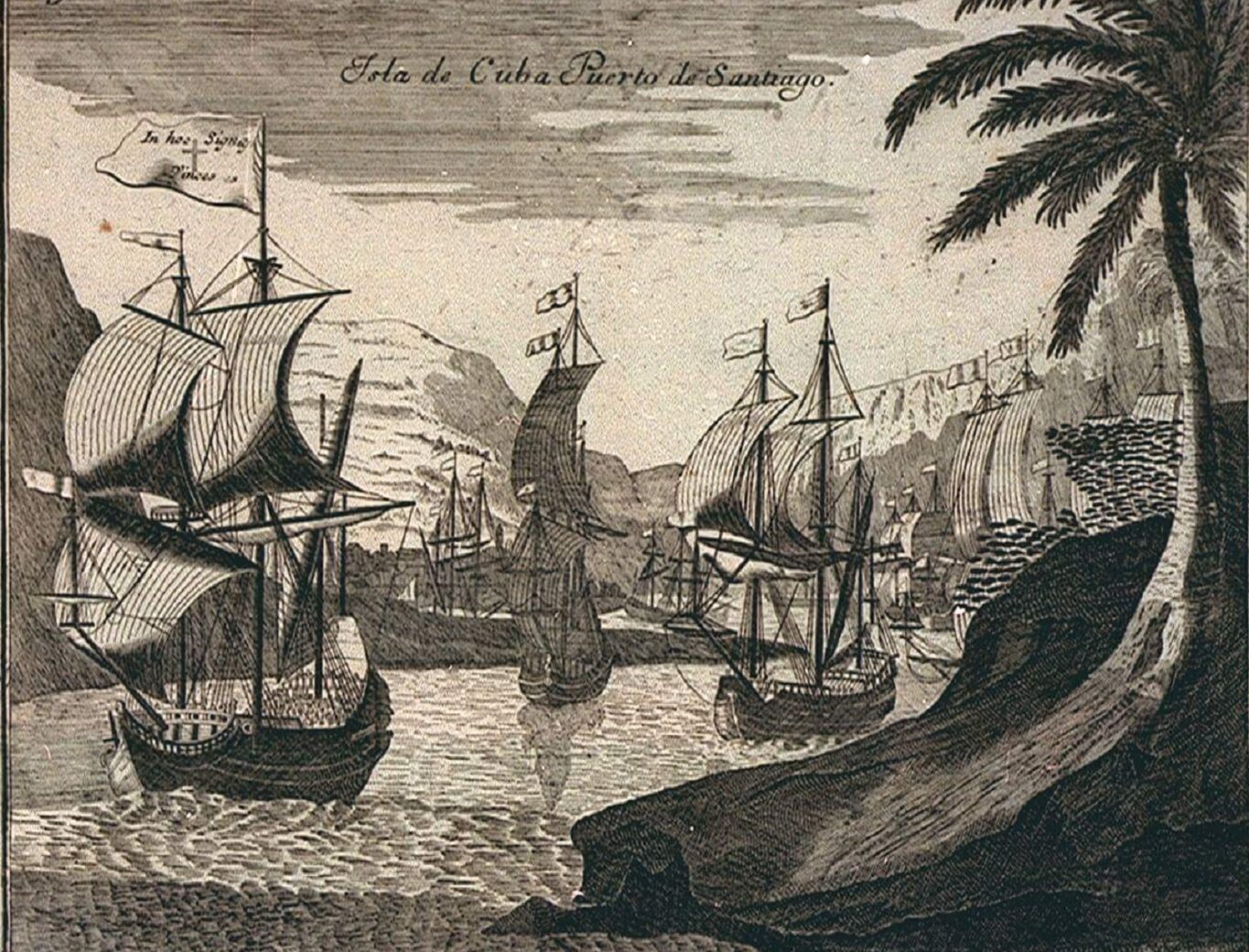

Al descubrir una bahía resguardada por montañas que la hacían excepcional para el abrigo de embarcaciones frente a los vientos, y hallando —a propósito del puerto— un sitio que le pareció bueno para establecer pueblo, el muy magnífico don Diego Velázquez de Cuéllar, capitán a guerra y teniente gobernador de la isla Fernandina por órdenes del virrey de La Española, don Diego Colón, dispuso fundar una villa, la séptima, bajo la advocación de Santiago Apóstol, santo patrono de las Españas.

La leyenda dice que el villorrio nació por la desembocadura del río Paradas, en las márgenes oeste de la larga bahía, pero que una plaga de hormigas bravas —que no respetaban ni los yelmos y picaban tanto los fondillos— obligó a los intrépidos caballeros a hacer sus baúles y mudarse a un asiento más providencial en la cima de la cuesta.

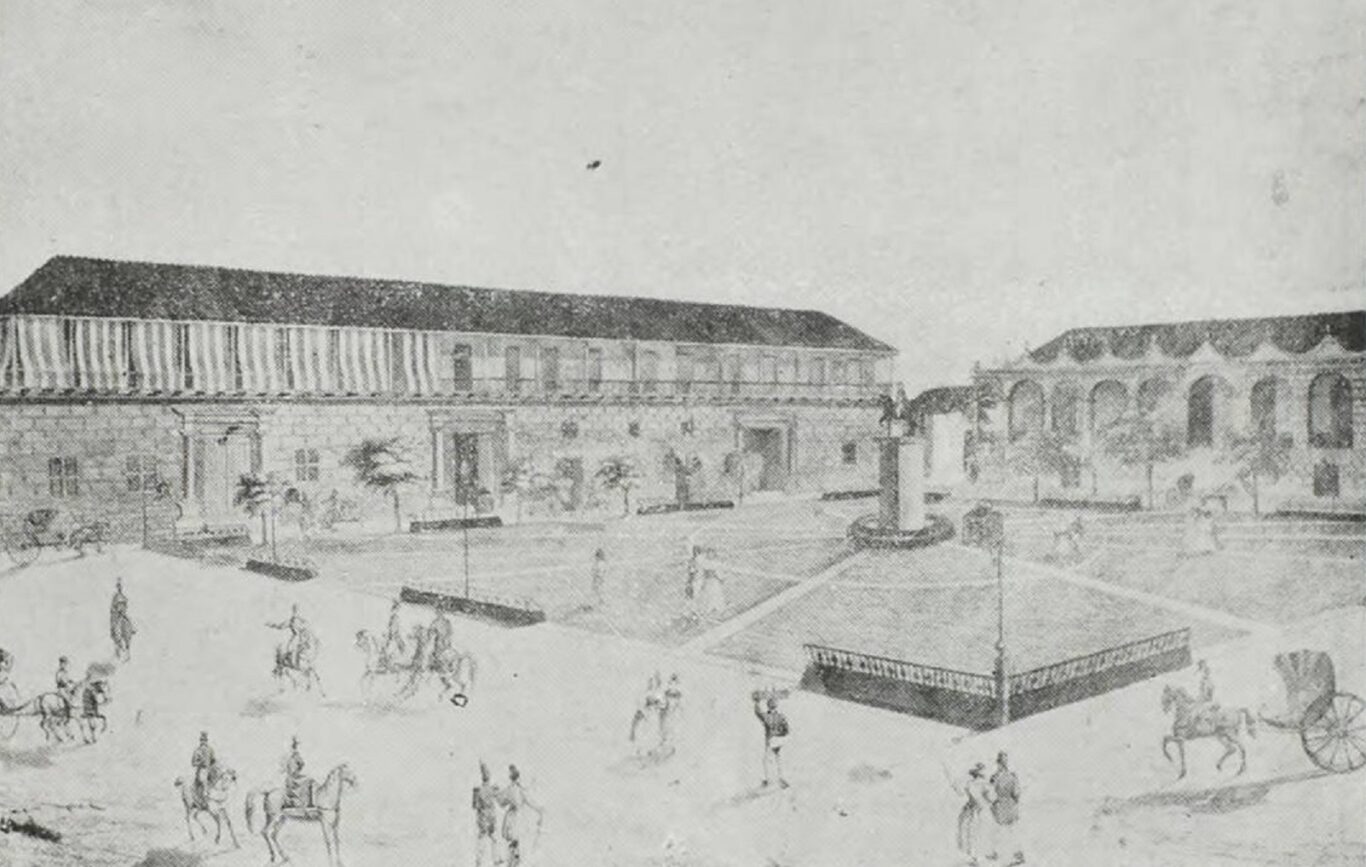

A falta de documento que así lo declare y de evidencia arqueológica —algo cada vez menos posible en la medida en que ha crecido la terminal portuaria “china”, sepultando los supuestos vestigios—, asumo el criterio de los historiadores que, como el insigne Morell de Santa Cruz, ubican a la ciudad desde el primer día en sus coordenadas actuales. Dígase: alrededor del ahora Parque Céspedes, donde casi no se ven turistas ni amenizan los trovadores como antaño.

Como tampoco ha aparecido acta cabildera dentro de botella ambarina, ni los pergaminos consultados aportan dato superior a la conocida Carta de relación de Diego Velázquez, del 1 de agosto de 1515, la fecha inaugural de Santiago se escabulle entre las mismas tinieblas que rodeaban a los primitivos colonos.

Según han afincado estudios de insignes historiadores —entre los que cabe mencionar a Fernando Portuondo, Hortensia Pichardo, Leocésar Miranda, Rafael Duharte y Olga Portuondo— la fundación debió ocurrir en el verano de 1515. Si bien la fecha más aceptada —yo diría “acomodada”, dado su simbolismo patronal— ha sido el 25 de julio.

Matriz del Nuevo Mundo

Lo cierto es que el Adelantado decidió fijar en Santiago su residencia, erigida con cal y canto, a diferencia de las otras, que fueron bohíos de guano y tablas. Entre escándalos, querellas y bribonadas, los colonizadores se dedicaron a vivir de los indios explotados en los lavaderos de oro y las encomiendas, antes de transformar a la villa en muelle para nuevas expediciones.

En efecto, Santiago fue matriz de ciudades y naciones; aquí se fraguó la conquista de tierra firme. Vecinos de la villa fueron los principales fundadores de América: el famoso Hernán Cortés, Francisco Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva, Francisco de Montejo, Gonzalo Núño de Guzmán, Amador de Lares, Pedro de Barba, Cristóbal de Olid, Bernardino Velázquez, Diego de Ordaz, Manuel de Rojas, Pánfilo de Narváez, los hermanos Pedro, Gonzalo y Juan de Alvarado, Juan Ponce de León, entre otros.

Esas partidas, el agotamiento del oro y la mutilación de la población autóctona —convertida en paria en los caseríos de San Luis de los Caneyes y Jiguaní— hicieron que la aldea se despoblara. Curiosamente, cuando apenas se contaban unos 30 habitantes, la Corona concedió a la comarca ultramarina el estatus de ciudad.

Tocada por su excelsa majestad, Santiago cumplió el rol de capital de Cuba hasta 1607, cuando fue desplazada por La Habana de la ruta del tesoro. Este despojo de su “minuto de gloria” no sería perdonado por la oligarquía hatera local, que lo tomó como una humillación mayúscula. No lo dude: desde ese incidente remoto viene el “diferendo” entre santiagueros y habaneros. Para pasarle la mano a la plaza asolada por terremotos y ataques piratas, una centuria después el rey Felipe V volvió a recompensarla, esta vez con el título de Muy Noble y Muy Leal.

A los nueve meses de que Velázquez y sus huestes amancebaran a las indias, alumbró la primera generación de santiagueros y, con ellos, quedó abierta la puerta para el acriollamiento. Entre esos primeros mestizos, sumidos en crisis de identidad —por ser de madre aborigen tiranizada por el padre español— trascendieron los nombres de Catalina Pizarro, hija de Hernán Cortés, que fue llevada a México cuando su padre quemó las naves; y Miguel Velázquez, quien, luego de estudiar en Sevilla, volvió para dar clases de gramática y tañer el órgano en la catedral a mediados del siglo XVI.

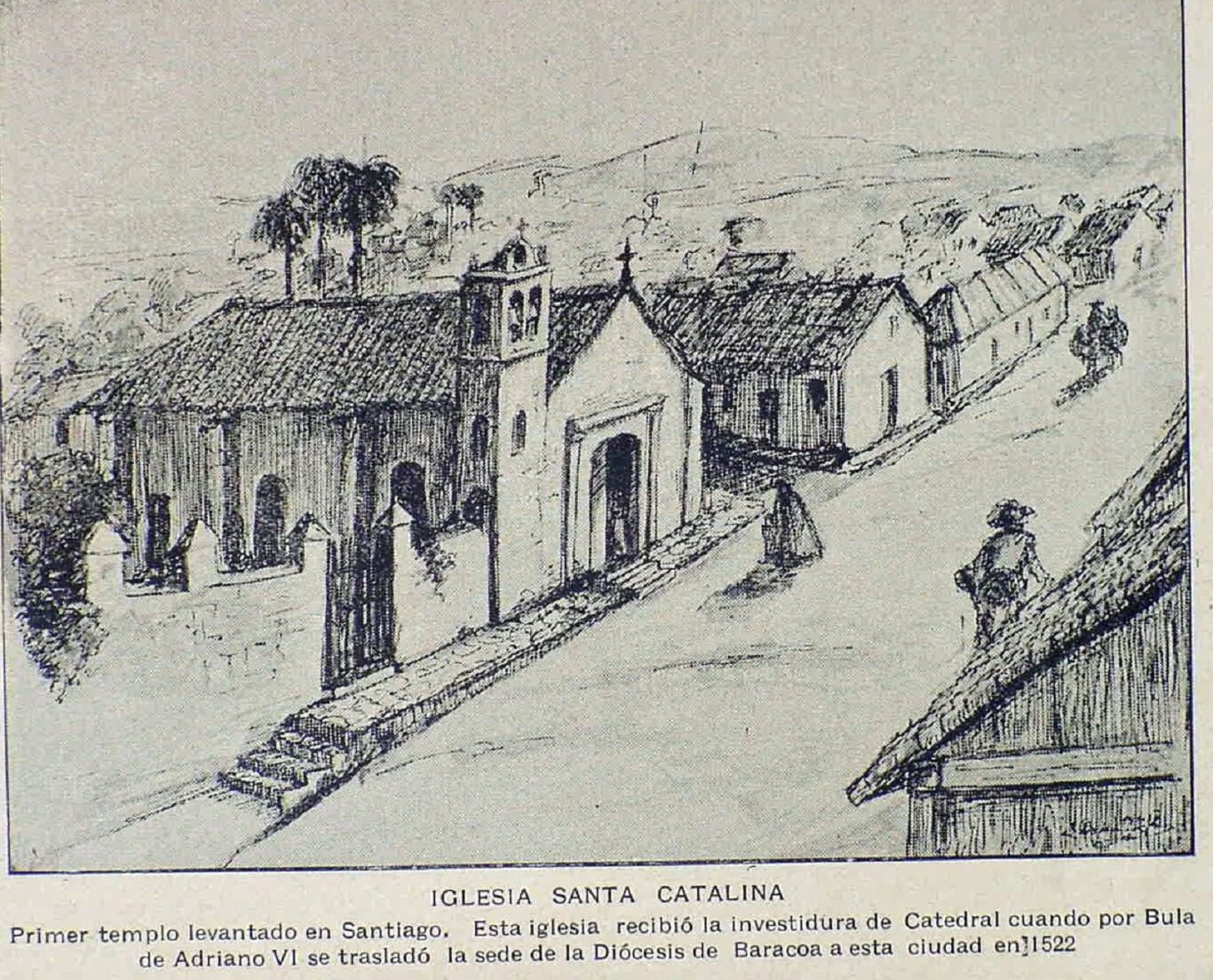

Para 1522, la pujante élite de encomenderos logró el traslado de la sede catedralicia desde la primada Baracoa hacia Santiago, y la pequeña ermita de Santa Catalina —devastada en 1526 por un terrible incendio que hizo de la villa un carbón— se convirtió en catedral con el obispo Juan de Witte en el púlpito. Ese mismo año entró en puerto un barco con 300 bozales, que traían como único equipaje su idiosincrasia y sus orishas. Esas deidades cimarronas incubaron con cemíes y dioses católicos en tal sincretismo, que hoy algunos santiagueros tienen el Sagrado Corazón en la sala, pero van a consultar su suerte frente a un altar de cocos y caracoles.

Carácter indómito

Oriundos de este terruño fueron más de 30 generales de las guerras independentistas. La poesía de Heredia abonó el alma nacional; con su horizonte de ideas políticas, el pedagogo Juan Bautista Sagarra transformó a la juventud dorada en fervorosa; Mariana Grajales ofrendó titanes belicosos; y con el ímpetu de Maceo, la noción regionalista saltó a Patria Grande.

En los albores del siglo XX, Santiago fue epicentro del fin de un imperio y el nacimiento de otro. Tuvo en el alcalde Bacardí a su arquitecto moderno, quien, en asuntos de gobernanza, no ha sido superado. Si acaso, el que más se le asemeje sea Expósito, por el cariño que le profesó el pueblo y por coincidir con los principios cardinales de aquel precursor: “gobernante es ser servidor del pueblo y no el amo”, y “en la unión de todos radica la mejor garantía del porvenir”.

En confirmación de su destino, Santiago de Cuba guarda en sus entrañas las cenizas de los padres fundadores de la nación. Es tierra bravía y rebelde, donde las epopeyas del Moncada y del 30 de Noviembre funcionan como consignas.

Capital hospitalaria y generosa, donde todavía entre vecinos se “prestan” un poquito de azúcar prieta para endulzar una “colá” de café, aun sabiendo que no tiene devolución y que en meses no llegará por la bodega.

Centro de ciencia y conciencia, donde te topas con un profesor eminente vendiendo plástico en la “candonga”, un médico repartiendo paquetería “de afuera” en un Moscovich soviético, o un cucurucho de maní “tostao” sabrosamente enrollado en una hoja de El Capital.

“Es Santiago de Cuba, no os asombréis de nada”, zanjó, inspirado, Navarro Luna.

Son de la loma

Si encuentras alguna piedra

que no haya sido lanzada contra el enemigo,

si descubres una calle por donde no haya pasado

nunca un héroe,

si desde el Tivolí no se ve el mar,

si hay alguna ventana

que no se haya abierto nunca a las guitarras,

si no encuentras ninguna puerta abierta,

puedes decir entonces que Santiago no existe.

Escribió Waldo Leyva “Para una definición de la ciudad”.

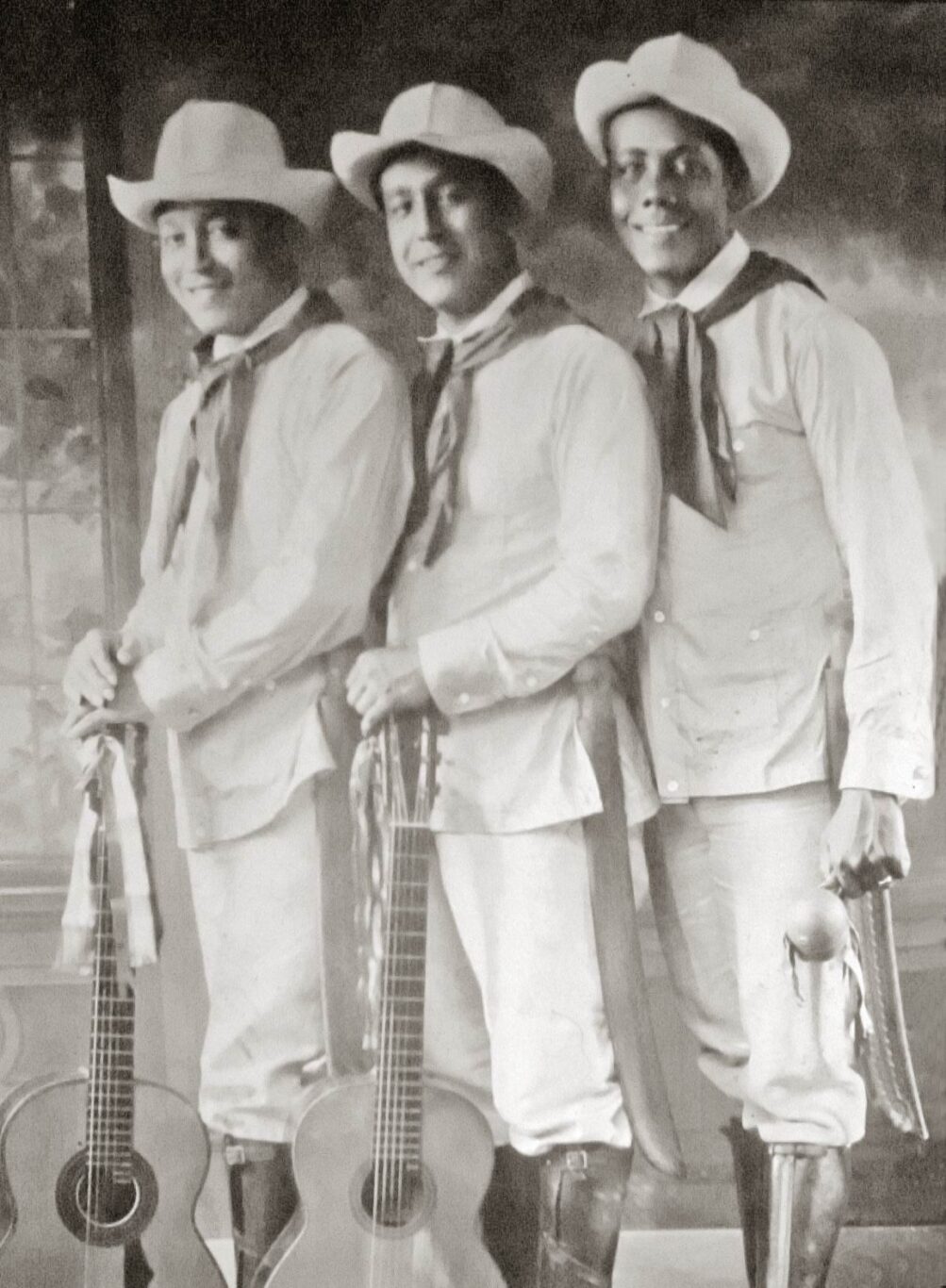

“Santiago, cuna y pan”, cantó Pedro Luis Ferrer. Porque es, además, ciudad poética, musical, artística, policromada. Cuna del son y del bolero, casa de la trova tradicional, donde la bohemia se armaba en cualquier esquina con las guitarras de los Matamoros, Ñico Saquito, Sindo Garay o Compay Segundo.

Algunos gustan de embromar con eso de que los santiagueros son “palestinos”, dicen “nagüe” y hablan “cantando”. “¿Sí, y qué? —ripostan estos con el tono púgil de quien se toma las cosas demasiado a pecho—, pero ustedes desafinan”. Son de la loma.

Frente al espejo de su bahía, 510 años después, su corporeidad arquetípica parece roída por los siglos, las sombras y el pesimismo. Pero, en sí, el alma de la ciudad es la gente que la habita: desde El Distrito hasta Chicharrones, desde El Salao hasta La Alameda. Santiago continúa en tiempos de cambio. Parece que las grandes obras toman su tiempo.

Saber interpretar las lecciones del pasado es la manera ideal para salvaguardar y proyectar al futuro —como dijera el profesor Duharte, en su apropiación del adagio carpenteriano— lo real-maravilloso santiaguero.