|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

¿El renombre de un hijo puede condenar a un padre al anonimato? En la medida en que la Historia se concentró en admirar como estrella política al polémico y ortodoxo Eddy Chibás, parece haber relegado que tal astilla provenía de un tronco eminente.

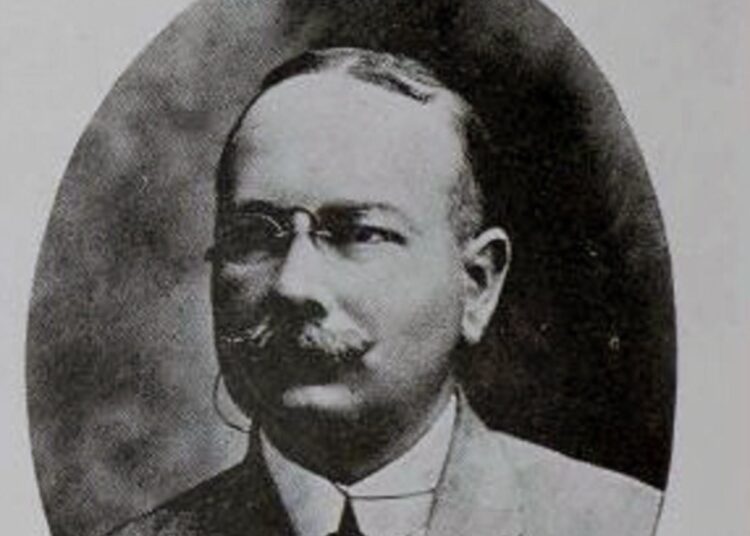

Una rara avis. Nadie lo conoce ni lo recuerda. No hay biografías, imágenes ni escritos que describan su carácter o narren sus proezas. No tiene páginas en internet. Solo rebuscando en un puñado de publicaciones antiguas puede descubrirse su imagen plomiza, como el silencio que lo rodea; hallarse someras pistas de quién fue y confirmar que algunas de sus obras de ingeniería, gritos del progreso en su época, son aprovechadas todavía en Cuba un siglo después.

Inventor pródigo e inquieto, Eduardo J. Chibás Guerra fue una especie de Da Vinci criollo. Nació en Santiago de Cuba el 24 de febrero de 1869 y cursó el bachillerato en su urbe natal. Luego se fue a estudiar a Estados Unidos, donde, con veinte años, se graduó de ingeniero civil con los más altos honores en la Universidad de Troy, Michigan. Por esa razón, a pesar de ser extranjero, el centro de estudios lo nombró su representante en la Exposición Universal de París.

En 1892 fue comisionado por la Institución Carnegie de la propia universidad para inspeccionar las minas de manganeso al este de Santiago y otras similares en Panamá. Tiempo después, fue nombrado Superintendente General de la Caribbean Manganese Co., e incorporado a cuerpos de ingenieros estadounidenses con los que desarrolló expediciones de exploración por yacimientos minerales de los Andes, las minas de oro del Darién y el Orinoco venezolano.

A lo largo de su carrera, el ingeniero Chibás reafirmó su genio con creaciones pioneras de utilidad extraordinaria y puso a Cuba en el mapa de la ingeniería contemporánea. Ciudades y países lo vieron pasar impulsado por sus dioses internos: levantar puentes, muelles, edificios y carreteras; dedicar todo su tiempo y energía al sueño supremo de transformar su tierra de colonia agrícola en nación industrial y moderna.

“Fue un hombre modesto y afable. Cortés con todos: ricos y pobres, humildes y poderosos. Nunca tuvo para nadie una frase de agravio. Pasó por el mundo repartiendo sonrisas y gestos amables, sembrando cariños y cultivando la bondad. Justo era su segundo nombre: mereció llevarlo. No fue un justiciero, sino un justo. Más que a la Justicia, diosa cruel, intransigente y fría, rindió culto a la Equidad, que es la justicia atemperada por la razón humana y la clemencia del corazón. Más que una insignia de honradez en una época de corruptela, más que el ejemplo viviente de corrección, más todavía que un símbolo magnífico de probidad, fue un modelo de ciudadano”. Así lo describió la visión íntima de su hijo Eduardo Chibás Ribas, en un artículo publicado por Bohemia con motivo de su muerte.

Con los americanos en Cuba

En los días en que se luchaba por la independencia, Chibás padre participó en la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana. Dada su condición de intérprete y ayudante de campo del general William Ludlow, ingeniero-jefe de las tropas aliadas, acompañó a este tras el desembarco por Daiquirí hasta el campamento mambí de Aserradero, donde el alto mando estadounidense sostuvo la famosa entrevista con el general Calixto García para coordinar la toma de Santiago.

Precisamente, tuvo Chibás entre sus encargos el de conformar el plano de los alrededores de la ciudad e indicar las posiciones de las fuerzas contendientes. Como parte de esa responsabilidad, debía presentar cada dos días al general William R. Shafter, comandante en jefe del ejército americano, un parte actualizado con las posiciones ocupadas por cada regimiento y las próximas variantes ofensivas. Por esa razón, estuvo en contacto diario con actores principales de la campaña, y sus informes fueron decisivos a la hora de planificar las batallas de El Caney y la Loma de San Juan, acontecidas el 1 de julio de 1898.

Mucho se ha juzgado o afirmado, por historiadores y apasionados, que el acto de rendición a la sombra de la ceiba —para unos de la Paz y para otros de la Discordia— se hizo “sin presencia cubana”. Si bien se comprende el sentido figurativo de la expresión, pues el ejército mambí que tanto había luchado quedó afrentosamente excluido de la firma, en términos de acusación literal podría pecar en cierto punto de absoluta.

Chibás, quien fue testigo excepcional del episodio y uno de los pocos cubanos que sí entraron en Santiago en aquel turbio verano del 98, reflexionó al respecto en un texto escrito en Bohemia el 6 de marzo de 1938: “El hecho de que el general Shafter no invitara al general Calixto García a la firma del armisticio, bajo el Árbol de la Paz, no debe servir en lo más mínimo para enturbiar los sentimientos de cordialidad y afecto que deben existir entre ambos pueblos que, a la sombra de ese mismo árbol, unieron sus corazones y derramaron su sangre defendiendo un mismo ideal: la independencia de Cuba. No es justo hacer a los soldados americanos de Las Guásimas, San Juan y El Caney, ni al pueblo americano en general, responsables de aquella omisión lamentable del general Shafter”.

Camino del progreso

Terminada la guerra, el nombre de Eduardo Chibás estuvo ligado a adelantos y reformas en diferentes localidades orientales. En Guantánamo laboró como ingeniero jefe y administrador de ferrocarriles; aprovechando un salto de 20 metros de caída en el río Guaso, en 1900 ideó establecer una planta hidroeléctrica con el propósito de transmitir corriente a ese término municipal; y hacia junio de 1903 presentó los planos y presupuestos para el alcantarillado, pavimentación y embellecimiento urbano de la villa, así como del parque Martí.

Pero fue en Santiago de Cuba donde desplegó su mayor ejecutoria y alcanzó sus más sonados lauros. Encabezando el comité ejecutivo de la Compañía de Alumbrado y Tracción —sociedad anónima constituida con un capital de millón y medio de pesos y presidida por el magnate José Marimón—, el ilustrado y voluntarioso ingeniero Chibás se convirtió en el alma de la empresa que prometió dar luz a la ciudad. Tenía su despacho en lo alto de un edificio de la céntrica calle Enramadas, y más allá de la Trocha, casi junto a la bahía, había instalado tres años antes la planta generadora. El inicio de los trabajos para la electrificación fue festejado con champagne, y la prensa registró en columnas jubilosas la buena nueva, dando loas a su promotor.

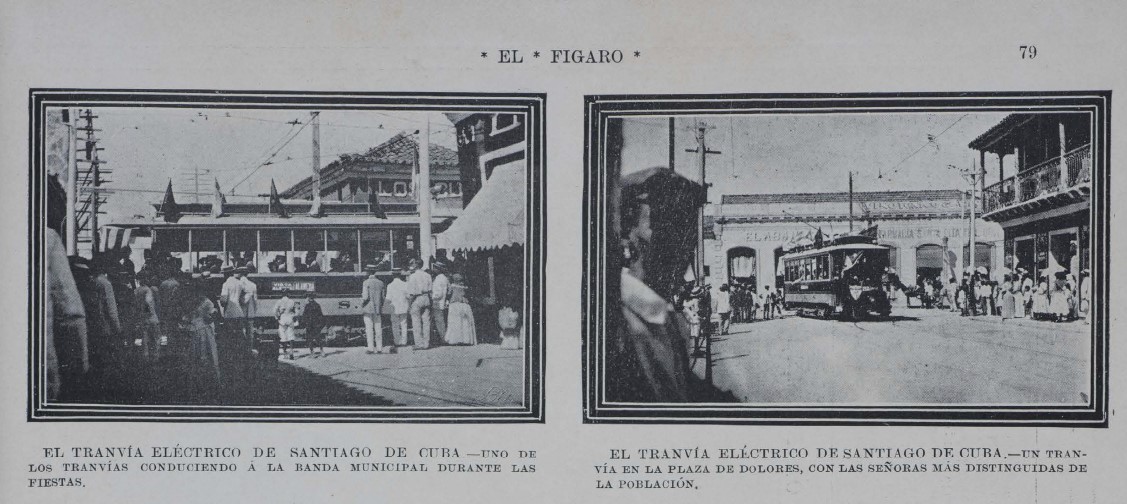

Gracias al espíritu incansable de Chibás, la entidad nunca dejó de crecer y generar empleos. Paralelamente, llevó a efecto otra de sus iniciativas de modernidad: dotar a Santiago del tranvía eléctrico. Esto permitiría al público cruzar de un extremo a otro la urbe —que había crecido en densidad y tráfico— de manera cómoda, rápida y económica. Lo proyectó a imagen y semejanza del sistema de tranvía y luz eléctrica de Kingston, capital de Jamaica, adonde viajó a mediados de marzo de 1903 para estudiar a fondo las instalaciones, entonces tan confortables y funcionales como las de Londres. Eso sí, debió introducir sus propias mejoras e innovaciones, ajustadas a la topografía empinada y la estrechez de las calles santiagueras.

El 22 de enero de 1908 se encendieron los focos contratados para el nuevo alumbrado eléctrico. Poseídas por una aplastante oscuridad de cueva, las noches santiagueras fueron siempre demasiado peligrosas, quedando limitada la vida nocturna a los confines hogareños y las modorras tempranas. Por eso, la llegada de la electricidad fue vitoreada como un momento maravilloso de iluminación.

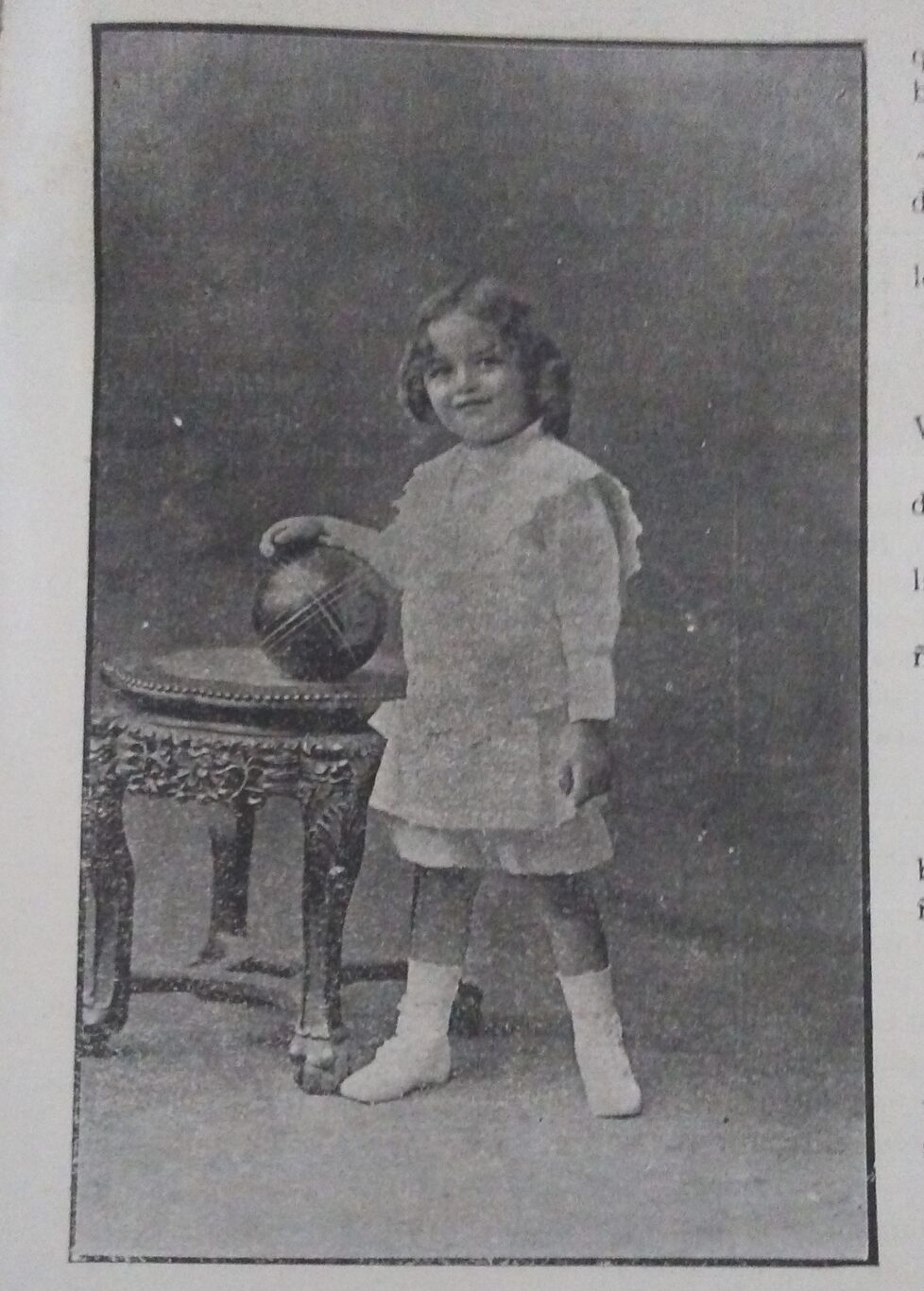

Pronto, las familias empezaron a salir de noche por Enramadas o la Alameda, dos de las arterias mejor alumbradas. El propio Chibás, quien tenía su residencia en la calle Aguilera, entre San Félix y San Pedro, muy cerca del Parque Céspedes, sintió el orgullo de deleitar con esos paseos a sus pequeños Eduardo y Raúl, frutos de su matrimonio con la camagüeyana Gloria Ribas Agramonte. Gloria, con quien se casó en noviembre de 1906, moriría en julio de 1928.

“Al fin, después de tantas campanadas, la ciudad de Santiago cuenta desde anoche con el alumbrado público eléctrico”, anunciaba entusiasmado el diario La Independencia. “Santiago progresa. Desde la noche de hoy, las mortecinas candilejas que desde tiempo inmemorial y con desdoro de nuestra cultura y progreso constituían nuestro alumbrado, serán sustituidas por la luz eléctrica”, celebraba igualmente La República, otro rotativo local.

Dos semanas después, la ciudad volvió a amanecer engalanada y la gente apostada en cada esquina para saludar con regocijo el paso del novedoso medio de locomoción por cables. En la ceremonia inaugural del servicio de tranvía, la Banda Municipal ejecutó alegres pasodobles y el arzobispo, monseñor Barnada, roció con agua bendita a la docena de carros y a los raíles por donde estos viajarían en hilera a intervalos de cinco minutos. El Ayuntamiento lo declaró día histórico y de festejo popular.

El periodista Carlos Forment, siempre atento al pulso social, reseñó en sus Crónicas que se vivieron jornadas y emociones sin precedentes. Un poco de la mano de Chibás, Santiago de Cuba salía simbólicamente de un largo y lúgubre túnel para abrir, con los albores del siglo, la ventana a una nueva y fluorescente era.

El problema del agua en Santiago

Enero de 1911 arrancó con los embalses y ríos en sus lechos de arena, tras la terrible sequía que asoló la provincia el año anterior. La situación llegó a ser tan grave que quedaron paralizadas la planta eléctrica, los tranvías y las grandes fábricas, que no tuvieron agua para alimentar sus calderas. La morosidad del gobierno local ante semejante escenario enardeció de tal manera a las masas que una imponente manifestación de seis mil personas salió a las calles para reclamar soluciones inmediatas.

Santiago pedía agua por señas. Desde Guantánamo comenzaron a llegar en tren tanques enormes, y la población, que entonces contaba con 60 mil almas jadeantes, desfilaba con sus latas vacías a esperarlos en la estación de ferrocarril, a fin de servirse de la cuota mínima del líquido que le permitiera sobrevivir hasta la jornada siguiente.

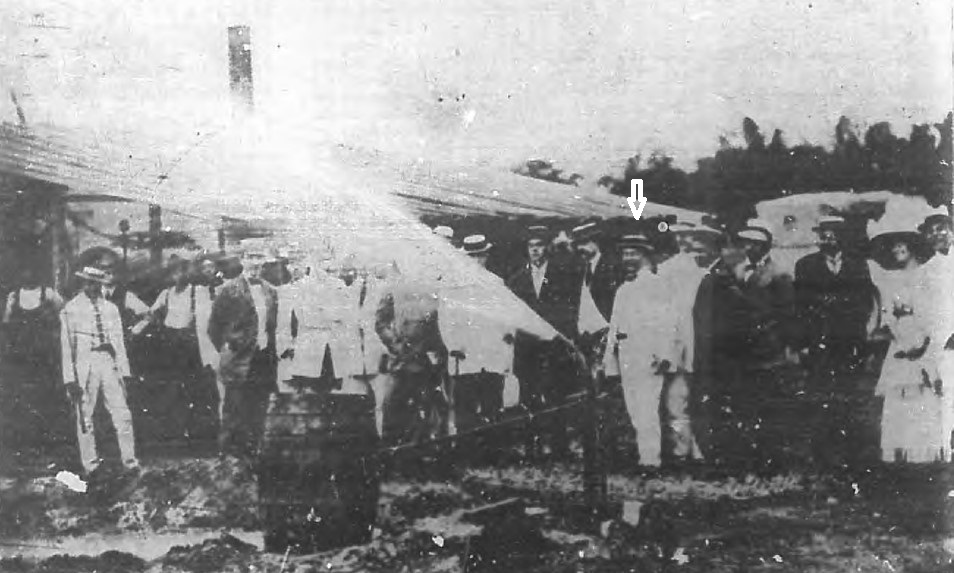

Ante la crisis desesperante, Chibás concibió la perforación inmediata de pozos tubulares profundos en el valle de San Juan, cuya red de manantiales había sido estudiada desde la época de la ocupación estadounidense y donde ya se explotaba esporádicamente un pozo infiltrado en el río. En principio, muchos se le opusieron, quizás turbados por la menguada oxigenación o el desaliento, y hasta lo tildaron de falso o loco. Sin embargo, su insistencia halló oídos receptivos y recibió luz verde para ejecutar las obras que creía necesarias.

Como no había tiempo que perder —rememoraba el propio Chibás en el Diario de la Marina del 22 de noviembre de 1922—, excavaron día y noche hasta completar veinte pozos. Para bombear el agua aplicaron el sistema de aire comprimido, entendido como el método idóneo —si bien provisional— para aquella instalación de emergencia.

En apenas dos semanas, inyectaban a Santiago más de un millón de galones diarios de las refrescantes y límpidas aguas subterráneas de San Juan, libres del “tufo”, del “sabor” y de los sedimentos que solían traer las aguas suministradas por el acueducto viejo y la presa nueva de Chalons. Los pozos fueron considerados los salvadores del conflicto del agua. En virtud de contar con suficientes y valiosos argumentos técnicos, y después de mucho luchar, el ingeniero Chibás había conseguido exorcizar los demonios de la sed y reanudar la vida en la ciudad antes de que las lluvias benéficas regresaran a la tierra.

Así, de improviso, surgió el llamado Acueducto de San Juan, con pozos preparados a la carrera, bajo presiones y a un costo de 15 mil pesos; insignificantes en comparación con los dos millones discutidos en el Senado. El Acueducto de San Juan sigue dando de beber todavía a una ciudad donde el acceso al agua segura y de calidad no ha dejado de ser un auténtico rompecabezas.

También fundó y dirigió Chibás la Santiago Brewing Company, consorcio inaugurado en noviembre de 1912 con embotellado mecanizado, una moderna fábrica de hielo y capacidad para producir 70 mil barriles anuales. La compañía, que comercializaba las marcas Sol Ámbar y Hatuey, sería adquirida más tarde por la casa Bacardí. Asimismo, presidió la Compañía de Urbanización y Ensanche de Santiago y Caney, que derivó en la construcción del aristocrático reparto Vista Alegre.

Cuestión de política

Para la década de 1920, la familia Chibás-Ribas se había mudado a La Habana. Las actividades revolucionarias de sus hijos, enfrentados al gobierno dictatorial de Machado, transformaron en centro de conspiración su casona de 17 y H en El Vedado. En consecuencia, a mediados de 1932, Chibás padre acabó detenido, conducido al Castillo del Príncipe y luego al Presidio Modelo en Isla de Pinos, donde ya se encontraba su primogénito.

Se le juzgó en consejo de guerra de conjunto con Eddy y Carlos Prío, aunque salió absuelto. Decidió exiliarse en Estados Unidos, donde constituyó junto a Fernando Ortiz, Portell Vilá y Rafael Cabrera el Cuban American Friendship Council, una especie de buró nacionalista que pretendía ilustrar a la opinión pública estadounidense sobre la trágica situación que atravesaba Cuba bajo la dictadura. Un año después contrajo segundas nupcias en el hotel Mayflower de Washington D.C. con Conchita Ribas McMillan.

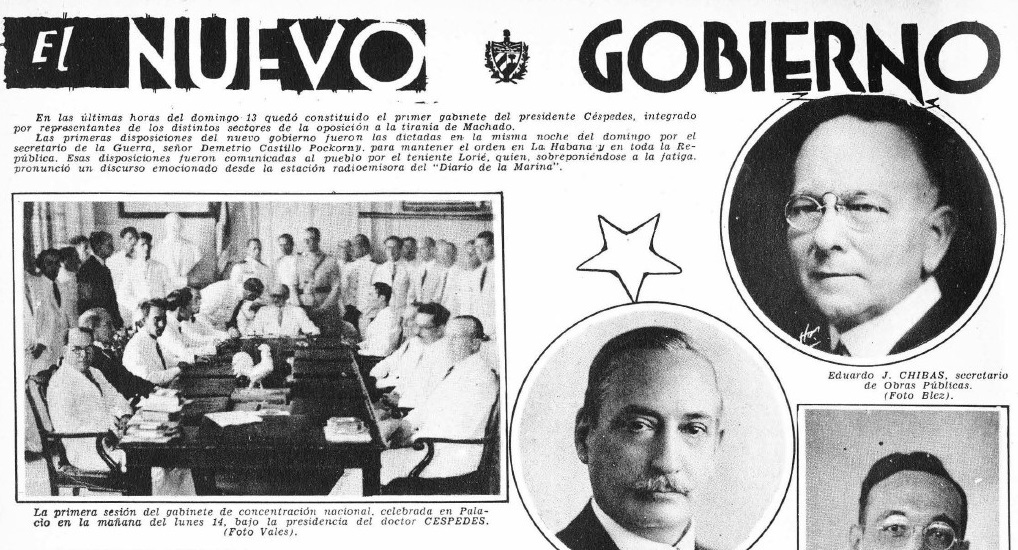

Tras la huida del tirano, en agosto de 1933, hallándose aún en Estados Unidos, le ofrecieron la Secretaría de Obras Públicas en el gabinete de Carlos Manuel de Céspedes, frágil como muñeco de cartón. En su creencia personal de prestar un nuevo servicio a Cuba en momentos difíciles, Chibás estimó conveniente aceptar. Apenas pudo darle calor a la silla: el golpe orquestado por sargentos y pentarcas el 4 de septiembre cambió su suerte y los destinos del país. Se dice que durante el gobierno revolucionario le insistieron retomar la cartera, pero esta vez declinó la oferta, quién sabe si asqueado por las bajas pasiones inherentes a la política.

Como miembro de la sociedad civil, en distintos momentos de su vida fue presidente de la Sociedad Cubana de Ingenieros, Club Rotario de La Habana, Centro de la Propiedad Urbana de La Habana, la Liga Contra el Cáncer, American Water Works Association, Asociación de Graduados de la Universidad de Troy —que lo condecoró con el título Doctor Honoris Causa—, entre otras ligas y asociaciones. Fue un adelantado a su tiempo. En marzo de 1926 presentó al ministro de Obras Públicas una memoria con la tesis: “El turismo por carreteras puede ser la industria más grande de Cuba”.

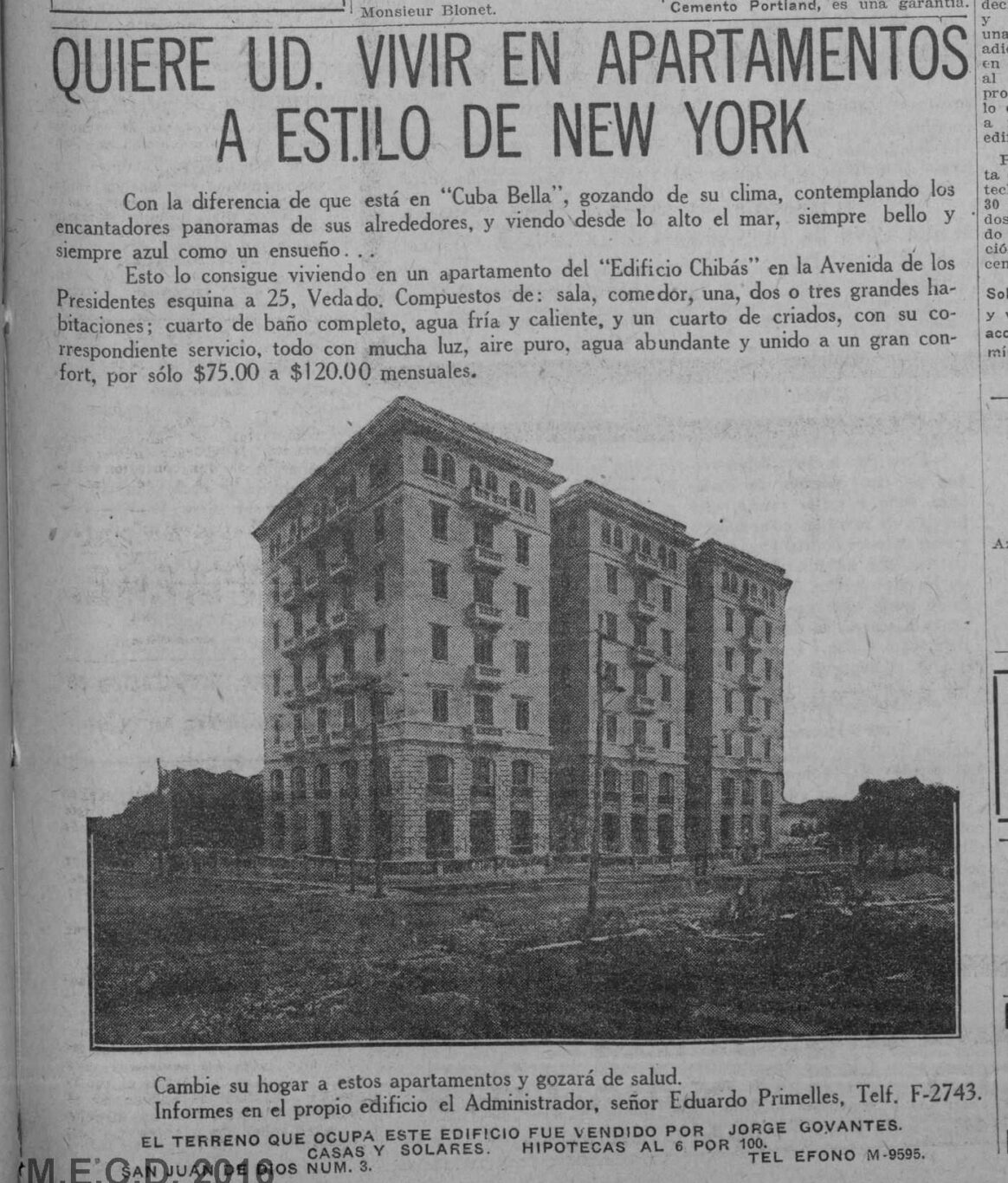

Tan majestuoso como la ejecutoria de su propietario fue el Edificio Chibás, que levantara en la Avenida de los Presidentes (G y 25). Por su sólida construcción, artísticas fachadas, disposición de apartamentos, decoración interior, aplicación de los últimos adelantos tecnológicos y adecuaciones al estilo de un clásico edificio neoyorquino, el inmueble llegó a ser catalogado como uno de los más bellos del país. Lamentablemente, hoy, a punto de cumplir su centenario, no luce sus mejores galas.

Una mustia jardinera sobre la tumba familiar en la necrópolis de Colón revela que el ingeniero Eduardo Chibás Guerra falleció el 26 de agosto de 1941, a los 72 años. Murió del corazón. El mismo día en que cumplía 34 años su primogénito Eduardo Chibás Ribas. Ese que acaparó toda la fama del nombre.