|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Eduardo Rubén (La Habana, 1958) es arquitecto desde 1982. Comenzó a pintar en 1975. En 1990, con el telón de fondo del Período especial, abandona su profesión para dedicarse por entero a la pintura, hasta hoy.

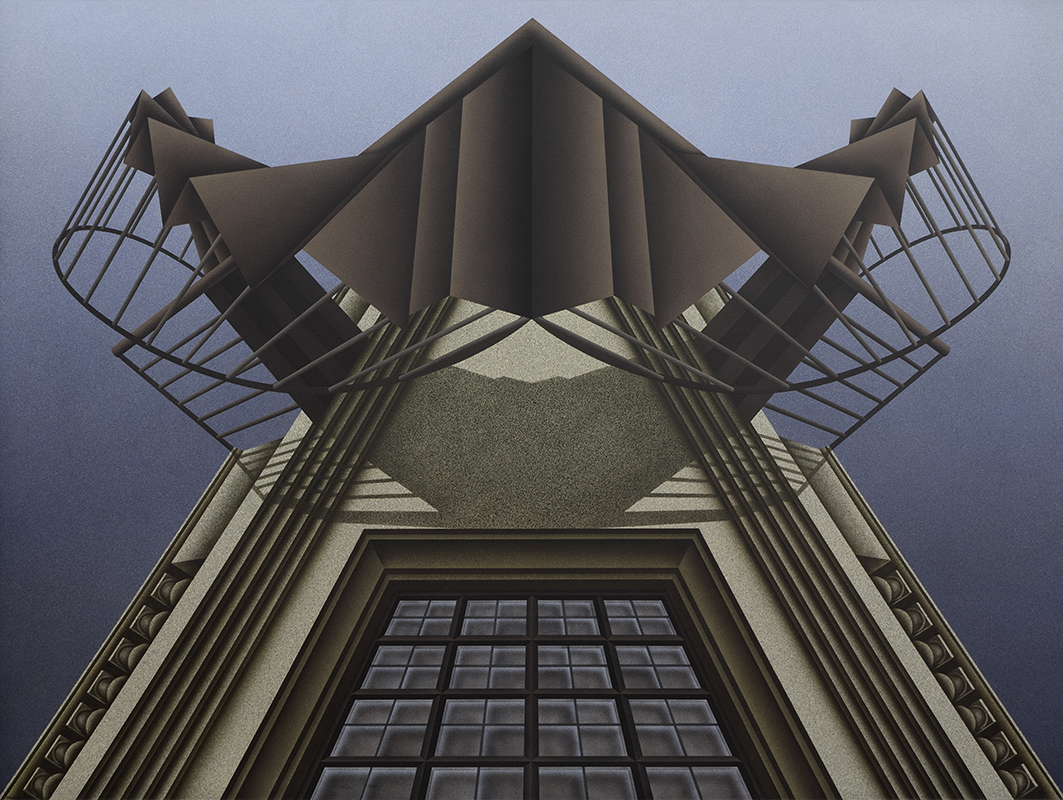

Su obra, singularísima dentro del contexto del arte cubano contemporáneo, ha transitado por diversas corrientes estéticas, siempre centrada en el entorno del hombre. Mayormente, se compone de piezas donde observa la arquitectura desde perspectivas inéditas, la reconstruye y la convierte en expresión de una realidad extraña, en ocasiones onírica, aunque reconocible. Cuadros, los suyos, de composición y realización exquisitas, que develan una sensibilidad analítica, poco dada a exabruptos líricos.

Ha participado en las bienales de La Habana, Cuenca y El Cairo. Entre sus exposiciones personales se cuentan Eduardo Rubén, Palacio de los Príncipes Pomeranos, Szczecin, Polonia, 1989; Se Acabó, Photoimagen 2007, Santo Domingo, República Dominicana; Eduardo Rubén, House of Egorn Gallery, Berlín, Alemania, 2015; Eduardo Rubén. Pinturas 2018 – 2022, Galería Artis 718, La Habana, Cuba, 2023.

Obras suyas forman parte de importantes colecciones públicas y privadas, entre las que cabe señalar las del Museo Nacional de Bellas Artes, Habana, Cuba; Museo de Arte Moderno La Tertulia, Cali, Colombia; Museo de Arte Costarricense, San José, Costa Rica; Museo Nacional Szczecin, Polonia; Museo de Arte Moderno, Santo Domingo, República Dominicana; Panamerican Art Gallery, Dallas, Texas, USA; Galería FP, Lisboa, Portugal; Zeit Foto Gallery, Tokyo, Japón; Museum of finest Cuban Arts, Vienna, Austria; Fundación Cristóbal Gabarrón, España; House of Egorn Gallery, Berlín, Alemania; y Galería Enlace Arte Contemporáneo, Lima, Perú.

A pocos días de clausurada El espíritu del tiempo. Exposición Antológica de Eduardo Rubén, en la Galería La Acacia, se da este diálogo.

¿Por qué si ya venías pintando y exponiendo desde 1975, te matriculaste en la carrera de arquitectura y no seguiste una formación académica en artes?

Mi formación en las artes plásticas es autodidacta, aunque participé en algunos talleres (círculos de interés) en la secundaria y el preuniversitario. Siempre tuve inclinación hacia el dibujo y la pintura. En mi familia no había ningún artista, aunque mis padres me llevaban a los museos. Recuerdo haber ido al Salón de Mayo; eso ya es un cliché entre todos los artistas de mi generación.

En el año 1973 me presenté a las pruebas de ingreso a la Academia San Alejandro, y aunque las aprobé, opté por no incorporarme al curso. Fue una decisión personal, y no hay una anécdota especial sobre esto. Al terminar los estudios del preuniversitario, pensé que lo mejor sería estudiar la carrera de Arquitectura. Creo que fue una buena elección, finalmente. Pienso que ser arquitecto te enseña a ver el mundo de una manera diferente a otras personas, a pensar en cómo los demás pueden vivir mejor en las ciudades, a pensar en sus casas y en los objetos que les rodean.

Leo que tus primeras obras eran fotorrealistas. ¿Qué decidió que te iniciaras precisamente en esa modalidad? ¿Acaso la cercanía a artistas del grupo que luego se conocería como Volumen 1? ¿Concretamente, recibiste la influencia directa de alguno de ellos?

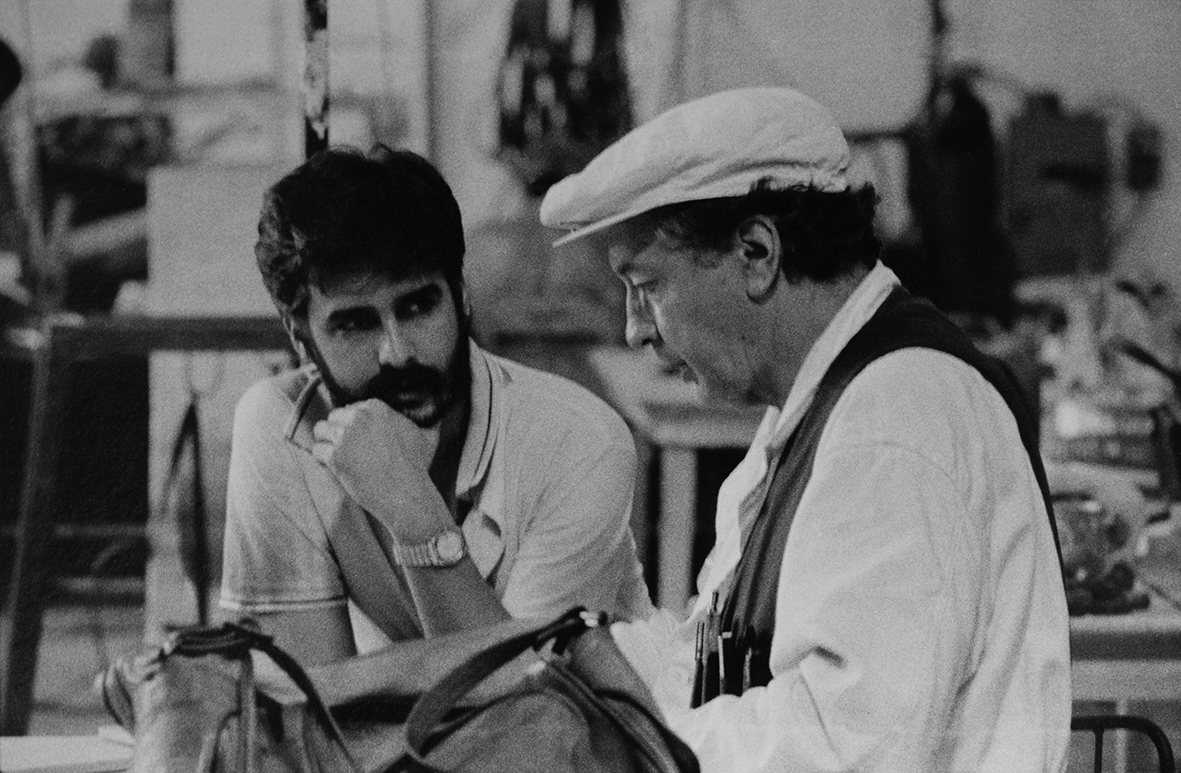

Desde 1975 hasta 1980 considero que fue mi etapa de formación de la pintura, y coincide con el auge del movimiento fotorrealista en Cuba. Yo venía copiando fotografías de revistas (retratos, figuras femeninas), y el hecho de haber conocido a Aldo Menéndez y Nélida López fue un impulso a estas ideas. Por ellos conecté con algunos artistas como Tomás Sánchez, Flavio Garciandía, Manuel Alcaide…, los cuales admiraba; incluso a algunos hasta los veía pintar sus cuadros.

Con Gory, mi cuñado, fue más especial el trato, pues me brindaba sus fotos de retratos y paisajes para hacer mis pinturas. Además, podía usar su cuarto oscuro, lo cual abrió la posibilidad de hacer mis propias fotografías. Para entonces ya había comprado mis primeras cámaras fotográficas.

A partir de 1980 tu obra deja de seguir los preceptos del fotorrealismo, pero percibo que siguió teniendo base fotográfica. ¿Es así?

Sí, es así. La fotografía, como base de mi trabajo en general, ha estado siempre presente, ya sea para documentar los procesos, para observar y dejar registrados los instantes, las luces, los contrastes, las texturas, como también para usarla como un fin propio o medio de expresión autónoma.

El paso de la fotografía analógica a la digital, en el 2003, para mí fue muy importante, por la inmediatez con que se ven los resultados. Además, el color era algo muy poco explorado por mí. Todo esto hizo que me fuera interesando más en nuestro contexto.

Hice dos exposiciones de fotografía producto de esa obsesión de caminar por las calles, sobre todo por barrios de La Habana alejados del circuito turístico; y también con el propósito de dejar un archivo.

La primera se tituló Se acabó, en 2006. Fue en la Novena Bienal de La Habana, y se enfocaba en la contaminación visual de la ciudad.

La segunda se tituló Colors de Cuba, en 2008, en la Fototeca de Cuba, y la idea era presentar mis fotos como punto de partida para proponer unas postales para el turismo. O sea, un poco como la antipostal.

Tuve la suerte de hacer estas muestras. Pienso que ahora, como están las cosas, no pudiera hacerlo. No tengo que explicar el porqué. Ya desde entonces estos temas eran complicados. Tomar fotos en las calles en Cuba daba una sensación de miedo y, a su vez, era fascinante. Es como si estuvieras haciendo algo malo, algo clandestino, cuando solo estabas haciendo fotografías de una realidad que no podías cambiar.

Imagínate, con leyes y todo para controlar eso. Hoy ya no me interesa tanto hacer este tipo de fotos. Ahora cualquiera las hace con su teléfono y, además, las publica en las redes. Por esa época no había muchas cámaras digitales y mucho menos móviles e Internet. Ya la realidad ha superado al arte.

¿Cómo defines tu trabajo desde entonces? ¿Acaso dentro del concretismo, aunque no llegue a ser del todo abstracto? ¿Cinetismo? ¿Geometrismo?

No me gusta definir gran parte de mi trabajo con un nombre exacto. Hay de todo un poco. Las etapas se mezclan, es parte del proceso de creación, no hay un concepto exacto para todo, no hay un programa o una metodología única. Pudiera hablarse de un tipo de obra geométrica, abstracta, arquitectónica, no sé. Más bien son el resultado de mis vivencias en la casa donde vivo, cómo entra la luz, cómo se ve a través de las ventanas, los detalles de la ciudad, cómo se mezclan con el tiempo en mi mente. Uno vive y acumula experiencias; de ahí salen las obras. Me aportó mucho el diseño gráfico, las obras de arte óptico, los concretos, los cinéticos. Todo esto hacía que experimentara mucho, y ahí está el resultado, un poco indefinido, pero mío.

Tu primera exposición personal, Concepto espacial (1981), tuvo como marco el Pequeño Salón del Museo Nacional de Bellas Artes. Un debut por todo lo alto. ¿Qué mostraste en esa ocasión? ¿Cómo se llamaba la expo? ¿Qué efecto causó en ti exponer tu trabajo en Bellas Artes, el máximo espacio legitimador para el arte nacional?

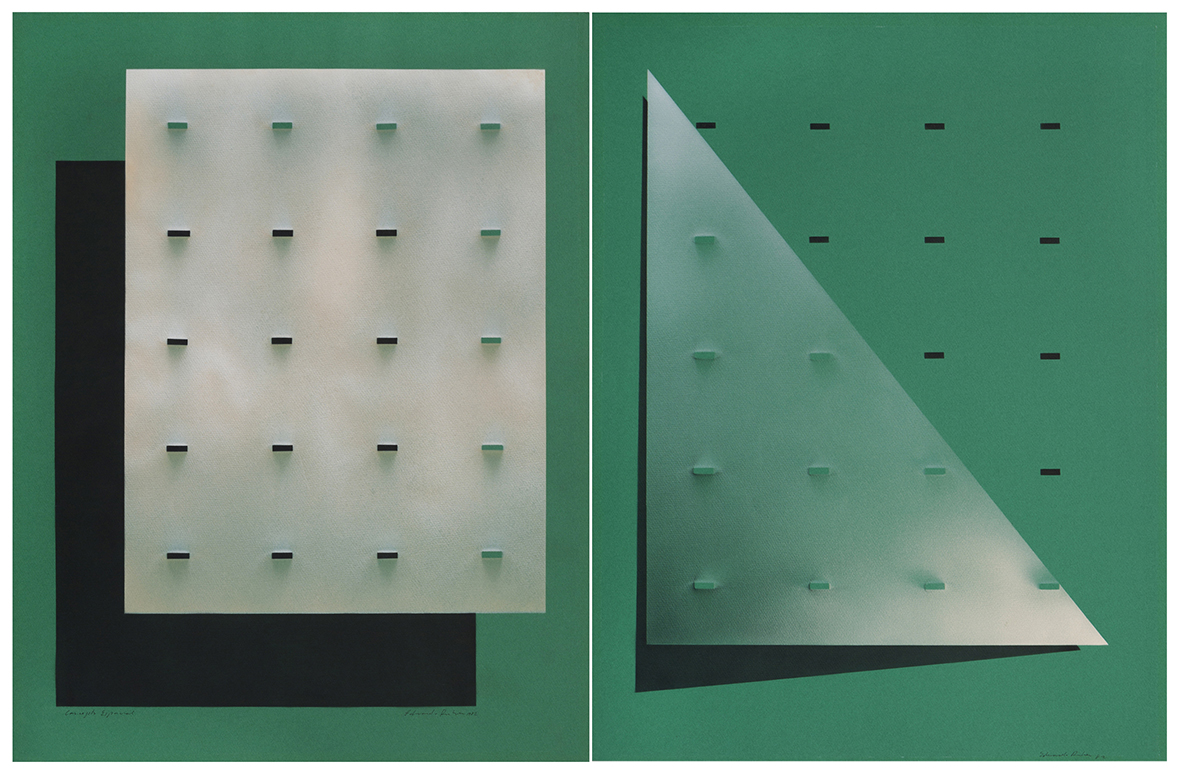

Mi primera muestra personal, Concepto espacial —tomé prestado el título al gran artista Lucio Fontana—, consistía en un conjunto de dos series que se relacionaban entre sí. Una, con obras que daban la apariencia de maderas entrelazadas, con sus texturas y sombras; y la otra, donde introducía signos del mundo científico o de la representación de la arquitectura. Eran hechas en cartulina, muy experimentales.

En esta etapa, exponer en el Museo Nacional era lo máximo. El Pequeño Salón era un espacio con paneles de madera en el vestíbulo principal del museo. Por ahí pasaba todo el público que visitaba el lugar. Allí mostraron sus obras muchos artistas jóvenes de entonces, ahora consagrados. Lástima que espacio como ese ya no exista.

Entre 1982 y 1986 participaste en el Premio Internacional de Dibujo “Joan Miró”, evento de mucho nivel que se realizaba en Barcelona. No conozco esa zona de tu obra. ¿Hay un vínculo estilístico y temático entre tus dibujos y tus pinturas?

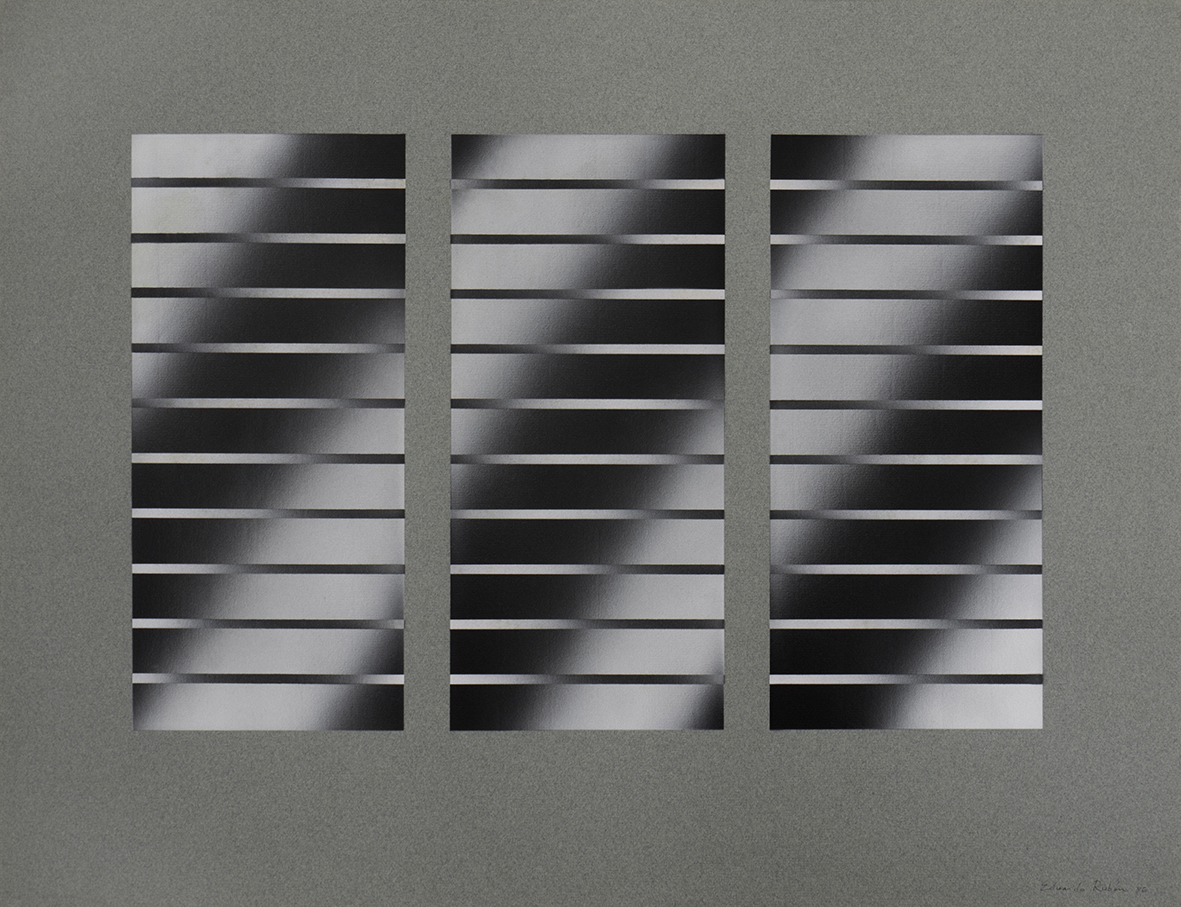

Realmente, yo seleccionaba y enviaba la obra que estaba haciendo. No eran dibujos en el sentido estricto de lo tradicional (lápiz o tinta). Pintaba con aerógrafo, blanco y negro sobre cartulinas de colores. Entonces seleccionaba los que estuvieran más cercanos a los tonos grises. El resultado estaba bastante a tono con las exigencias del concurso. Participé varios años; fue muy agradable que me escogieran en cada ocasión.

¿Sigues dibujando en la actualidad?

Siempre lo he hecho, pero no para una exposición. A veces son bocetos, papeles sueltos que guardo en mis gavetas. He trabajado mucho sobre papel o cartulina, pero más cercano a la pintura. También he pintado mucho en blanco y negro. Hace poco me atreví con el grafito, copiando texturas directamente de la madera, cemento, cristales. Hay unos cuantos dibujos de estos interesantes. Algún día los tendré que enseñar.

Alternaste tu trabajo como arquitecto con el artístico. A partir de 1990 te dedicas de lleno a la pintura. ¿Qué decidió ese paso, precisamente en ese período de agudísima crisis económica llamado Período Especial?

Me gradué en el 1982 de la Facultad de Arquitectura del Ispjae. Tuve que hacer los tres años del servicio social en la construcción. Nada que ver con el arte.

Pero mi vinculación con las artes plásticas no disminuyó. Así fue que pasé a formar parte del grupo de Diseño Ambiental del Fondo de Bienes Culturales. Allí estuve desde 1985 hasta 1990. Fue una etapa muy interesante, y me sirvió mucho trabajar con varios artistas de distintas disciplinas; además, hacíamos trabajos en otras ciudades. Pero llegó la ocasión de dar el paso y decidí, aunque la situación prometía ser difícil. Mi hija Lisandra había nacido un año antes. Dedicarme al arte por mi cuenta, siempre pensé que podía hacerlo. No me quejo. Creo, después de tanto tiempo, que fue lo mejor que hice. No me arrepiento de esa decisión.

¿Los espacios arquitectónicos que representas parten de fotografías tomadas por ti o son completamente imaginados?

Los espacios arquitectónicos que aparecen en mis pinturas parten en su inmensa mayoría de las fotografías que hago, ya sea en recorridos por la ciudad, en viajes o en la casa. No es algo imaginado. Esas ideas recurrentes parten de la observación y la decisión de tomar la foto, pero el resultado pasa por un proceso de síntesis. Eso se aprecia en las obras de los años noventa. El modelo a pintar en este caso son esas formas no muy comunes en la pintura de manera general. Yo hacía después los bocetos dibujados, los pasaba a escala, hacía plantillas de cartulinas al tamaño y pintaba con el aerógrafo las distintas capas. Un proceso bastante complejo, que disfrutaba de alguna manera, pues hice bastante obra en esa etapa.

Ahora me preguntan si usaba la computadora. En esos años no tenía, como no teníamos tampoco muchas facilidades técnicas de ahora. Sin embargo, estas obras despiertan un cierto interés, pues se acercan bastante a las impresiones digitales, lo cual les da un aire de actualidad.

En la exposición Eduardo Rubén. Pinturas 2018-2022 (Galería Artis 718, La Habana, 2023) hubo piezas que, sin apartarse del todo del elemento concreto, mostraban ciertos antropomorfismos. ¿Es una nueva etapa en tu trabajo?

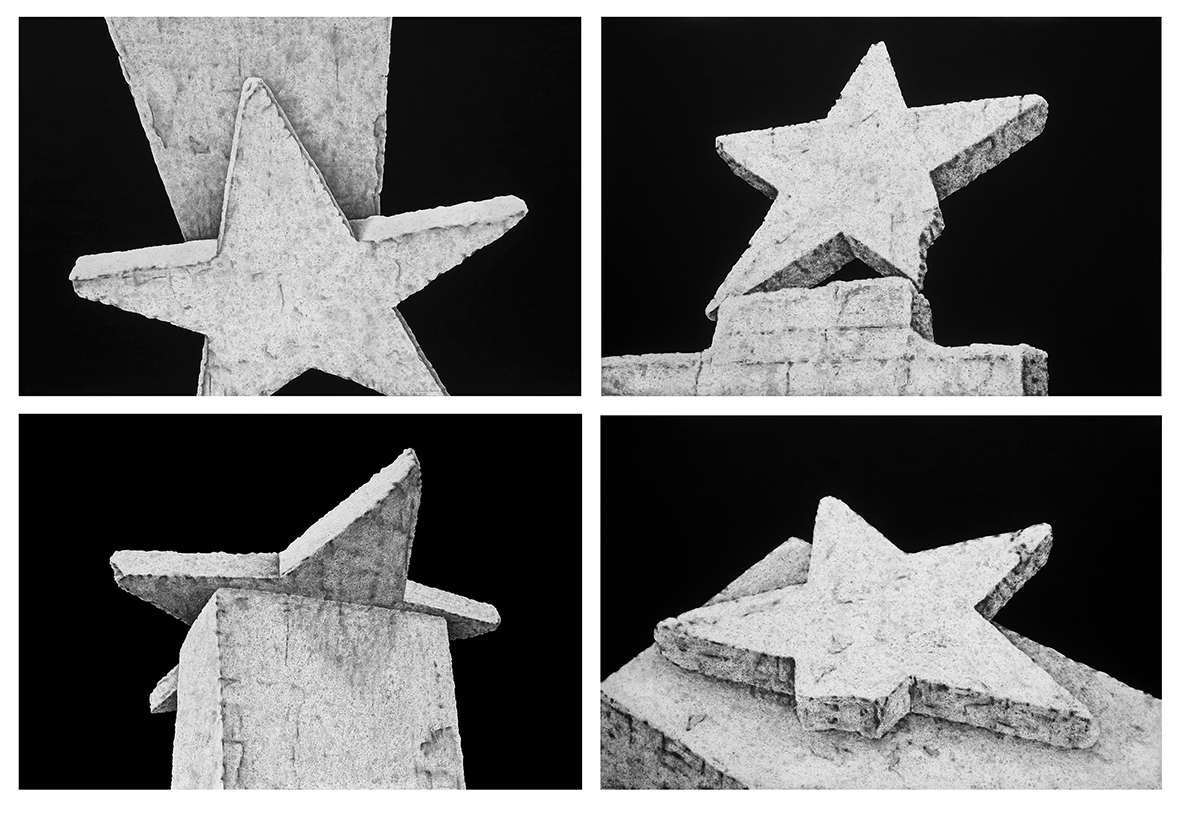

Esta exposición fue un resumen de mi trabajo en pintura de esos cinco años. Las piezas son un poco diferentes a las de años anteriores, aunque es la continuación de la serie Combatientes, de la que se hizo una muestra con ese mismo nombre en la Fortaleza de la Cabaña durante la Bienal de la Habana en el 2012.

Realmente no es una nueva etapa en mi trabajo, lo que pasa es que estuve más de diez años trabajando sobre un mismo tema y no se hizo muy visible el proceso. Lo antropomórfico surge de la misma observación de la ciudad. En este caso, los elementos arquitectónicos están semidestruidos y funcionan como figuras, como personajes, a veces oprimidos dentro de un muro o sobre un pedestal como monumentos; otras veces no están en ningún espacio definido, y las formas contrastan sobre un fondo oscuro. Hay un dramatismo, como lo hay en muchas partes de la ciudad.

¿Esta reciente exposición tuya en la Galería Acacia, aquí en La Habana. ¿Qué hay de nuevo en esta propuesta? ¿Por qué la haces en estas circunstancias tan difíciles?

El espíritu del tiempo parte del nombre de un cuadro mío del año 1991. La frase espíritu del tiempo es el equivalente al término alemán zeitgeist, que designa el clima intelectual, los hábitos de pensamiento, el conjunto de opiniones, ideas y juicios propios de una época determinada.

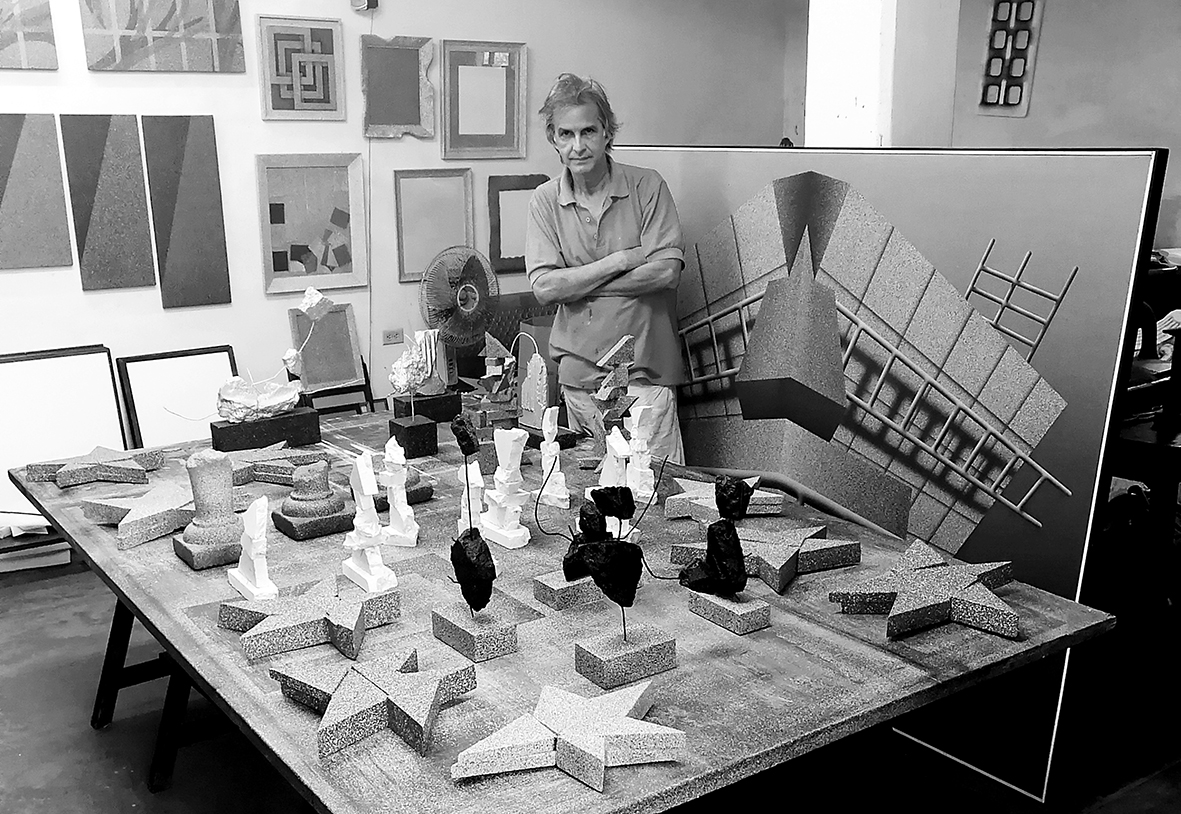

Es antológica porque reúne una selección de obras de pintura desde el año 1980 hasta la actualidad. Todas ellas son de mi colección y formaron parte de exposiciones personales o de bienales, así que de alguna manera tienen un particular significado para mí. Éstas dialogan entre sí y con las obras escultóricas más recientes y experimentales.

Empecé con las obras tridimensionales recogiendo pedazos caídos de los edificios, de accidentes y demoliciones. Primero les hacía fotos y dibujos para llevarlos a la pintura: después pensé que podían funcionar independientes. Luego, construí otras con pedazos de madera, inspirándome en la forma en que lo hacían los cubistas, y les agrego la terminación con pintura. Es ahí donde cambian de sentido y apariencia.

He tratado de dar la idea de que el tiempo transcurrido es uno solo para el artista. No se trata de estratificar las etapas, sino de que veas un conjunto de obras relacionadas entre sí, dejando que el espectador vea la magnitud del trabajo en su totalidad.

Hacer una muestra así en la actualidad es algo un poco ambicioso, es como un oasis dentro de un derrumbe, pero el reto se lo pone uno mismo.

Con La Acacia he estado participando en algunas muestras colectivas en los últimos años, y conversando con los especialistas surgió la idea de hacer una exposición personal. Entonces pensé que algo así era la mejor opción. Tampoco el público es el mismo que cuando expuse allí hace 24 años, muchos de los amigos de entonces ya no están, los jóvenes apenas conocen mi trabajo. Antes, una expo terminaba en una fiesta, también te encontrabas con personas que visitaban la galería y compartías la experiencia. Hoy parece que son más importantes las redes sociales. No lo critico, pues como promoción funciona muy bien, es una realidad a la que hay que acostumbrarse. Los artistas tenemos que seguir creando. A veces tengo la sensación de que estoy en una escena del filme Titanic, con los músicos tocando y ni te enteras que el barco se está hundiendo.

¿Puedes relatarnos brevemente cómo es tu método de trabajo en pintura? ¿Bocetas? ¿Improvisas ante la tela? ¿Cómo haces para lograr esas facturas tan minuciosas, exactas?

Igual que para cada problema hay una solución, mi método de trabajo varía de acuerdo al tema y a la circunstancia. Ya te expliqué cómo realizaba los cuadros de los espacios arquitectónicos de los noventa, similar también a otras etapas. Cuando pude trabajar con la computadora pensando en un impulso a esta etapa, sucedió que el resultado de combinar fotografías y hacer bocetos cambió, precisamente por cambiar de herramienta, pero me abrió unas posibilidades diferentes que no pude dejar de experimentar.

Con estos nuevos resultados, dejé un buen tiempo el aerógrafo y empecé a pintar con los pinceles. Fue como empezar de cero, fue un momento muy particular de mi trabajo.

Casi nunca improviso. Todo está bastante calculado, como en un proyecto de arquitectura. Trabajo frecuentemente por series, porque el tema puede extenderse en el tiempo, hay muchas formas que explorar y requiere dedicación.

No me molesta repetir los motivos, no me molesta hacer variantes de las mismas imágenes en distintos soportes. Por eso, lo que uno publica o exhibe no es todo lo que hizo, ni lo que le llevó a tener un mejor resultado. Hay que ser selectivo y enseñar lo de mejor factura o lo que piensas que está listo. Hay un gran tiempo dedicado al proceso y a la experimentación de las distintas técnicas. Siempre hablo de esto, porque para mí es muy importante.

¿Las enseñaré algún día? No sé, algunas me gustan más que otras, pero las guardo para acordarme que lo hice antes y de la forma en que lo hice.

He vuelto a usar el aerógrafo, pero no solo sobre el plano si no también en las piezas de tres dimensiones, sin usar plantillas. Salen cosas interesantes, a veces solo trabajo para entretenerme.

Hay personas que piensan que el geometrismo, el arte óptico y el concretismo en general solo producen obras “frías”, incapaces de emocionar. ¿Qué responderías a estos?

Me parece una discusión tonta o anacrónica. El que no se emocione con cualquier arte, pues se lo pierde. Lo importante es que el artista tiene que estar emocionado cuando lo hace, y es él quien marca la pauta. Estas tendencias ya pasaron hace bastante tiempo. Hoy se han vuelto a valorizar. Eso te da la medida de que a las personas que piensan así no hay que tomarlas muy en serio. A las nuevas tendencias les pasa algo similar, pero con el tiempo se acomodan los criterios; ese es el que tiene la última palabra.

El público consumidor de arte es complicado. Hay muchas cosas extra artísticas que influyen: el mercado también, las modas, la política… Así que el artista no debe preocuparse mucho por eso.

Has realizado murales en diversas instituciones turísticas de La Habana, Santiago de Cuba y Varadero. ¿Cuál crees que es tu mejor mural? El que se encuentra en el bar del hotel Telégrafo es un mural cerámico. ¿Los otros fueron concebidos con la misma técnica? ¿Cómo fue el proceso de llevar tu obra pictórica a las teselas cerámicas?

He tenido la oportunidad de trabajar con otros profesionales, aportando una parte importante a sus proyectos. En el hotel Santiago de Cuba, en 1991, con los arquitectos José Choy y Julia León y el diseñador Miguel Díaz, realicé la cafetería El Patio. En Varadero, en las obras del arquitecto Abel García Puerto, en 1991 y 1994; y en La Habana, en la ampliación del hotel Parque Central, en 2008, otra vez con el equipo de Choy. No creo que ninguno sea mejor que otro. Cada diseño responde a lo que se pretendía lograr con mi aporte para el proyecto y a la técnica y los materiales a emplear en cada caso, pero pienso que el más logrado fue el espacio de la planta baja del hotel Telégrafo, diseñado por Miguel Díaz en el año 2000.

Él conocía muy bien mis nuevas pinturas, pero nunca quisimos que pareciera una pintura impuesta sobre un muro. En realidad, no es un mural aislado. Fue un trabajo muy integrado de arquitectura, diseño en general y artes plásticas. Trabajamos con un criterio común en todo el espacio.

Los pisos, las paredes, la fuente de agua, un bar, la selección de los colores, los muebles, los cierres de cristales, todo se diseñó para contener el gran mural. Se le llama cerámico, pero en realidad son pastillas de vidrio de 1 cm x 1cm. Hice los dibujos a lápiz de color a escala. Mi propuesta fue una fusión de detalles de fragmentos de la ciudad no muy reconocibles, pero en su conjunto daba la sensación de que estabas en cualquier parte de La Habana.

Llevamos los dibujos a México, donde trabajé con los especialistas en la confección del mural, la fuente y la barra del bar. Escogimos los colores, visité los talleres y la fábrica. Fue una experiencia magnífica. Después de terminado el trabajo, ellos vinieron para la instalación final. Aún conservo los dibujos originales; también se hizo una maqueta espectacular, pero debe haberse perdido en las oficinas de los constructores.

Si se diera la ocasión, ¿volverías a realizar obras en espacios públicos?

No depende de mí. Esos trabajos estuvieron bien realizados en general. Creo que lo más importante es que dimos el ejemplo. Ahí están, hechos por artistas y profesionales cubanos. Desconozco por qué no se hacen estos trabajos en los proyectos nuevos en la ciudad, aunque imagino las causas.

He tenido siempre buenas ideas y disposición. Fíjate que desde el Hotel Telégrafo han pasado 25 años. Creo que quien sale perdiendo es la ciudad, que es, en definitiva, la que se lo merece.

Sigo avanzando en mis obras. Una sola persona o artista no puede resolver estos asuntos. Tiene que haber también una voluntad política.

Esta es una pregunta ineludible a la que son sometidos todos los artistas que pasan por este espacio. Si te fuera dado coleccionar arte cubano de cualquier género, época y tendencia estética, ¿cuáles serían los diez nombres que no podrían faltar en tus paredes?

No solo te digo los nombres de los artistas, sino, además, las obras que me hubiera interesado coleccionar. Tengo un gusto muy variado por tendencias y épocas. Me voy a enfocar en los modernos. Mi acercamiento al arte cubano está marcado desde temprana edad por las visitas al Museo Nacional de Bellas Artes.

1- Jorge Arche. La obra “Primavera” o “Descanso”, del año 1940. Para mí, uno de los cuadros más bonitos del museo.

2 – Amelia Peláez. Cualquier obra, óleo, acuarela o cerámica (aunque sea un cenicero).

3 – Wifredo Lam. “La Silla”, de 1943.

4 – René Portocarrero. Los paisajes de distintas ciudades de Cuba.

5 – Luis Martínez Pedro. Alguna obra de la serie Aguas territoriales.

6 – Domingo Ravenet. Los cuadros abstractos de los años 50 y 60.

7 – Ángel Acosta León. Cualquiera de sus obras.

8 – Julio Girona. Los abstractos en papel o lienzo.

9 – Antonio Vidal. Los bocetos del mural del teatro de Ciudad Libertad.

10 – Mario Carreño. El arte concreto de los años 50.

A estos tres últimos artistas tuve el privilegio de conocerlos.