|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Cuando hace tres años la Unesco declaraba Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el saber de los maestros roneros de Cuba, no solo coronaba la erudición de ocho generaciones de alquimistas criollos, sino que tácitamente honraba una historia añejada por más de un siglo en la Nave Don Pancho, la llamada Catedral del ron cubano; aunque sobre ese calificativo en específico hay algo por precisar.

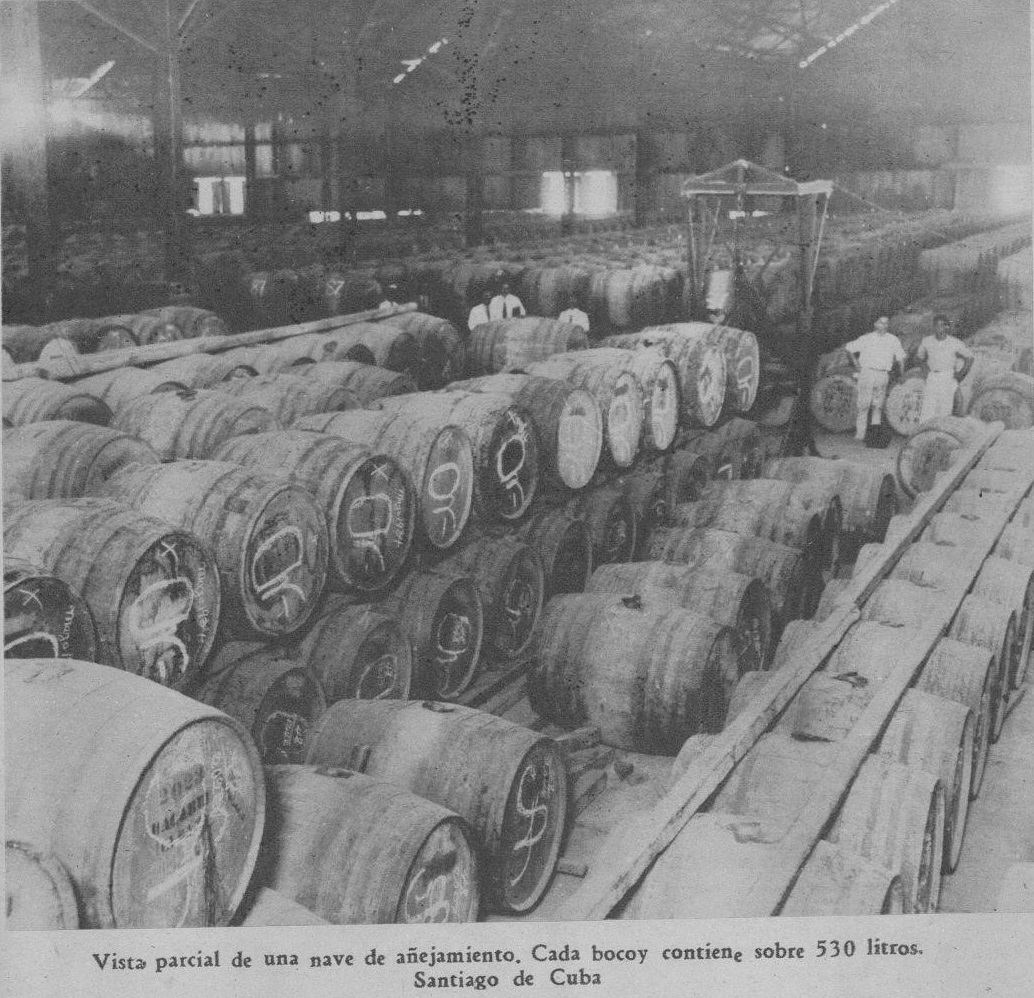

Ubicada cerca de la bahía y la estación de ferrocarril de Santiago de Cuba, ciudad donde los ecos del tiempo no consiguen escapar al coliseo de montañas, la antigua bodega salvaguarda los caldos bases o madres —como llaman los entendidos a los destilados en añejamiento, el bien líquido más importante—, que, al ser cuidadosamente combinados en un proceso de laboratorio —o sea, científico, artístico, innovador, no tan misterioso— se convierten en los rones de diferentes edades, aromas, texturas y sabores que han hechizado paladares en medio mundo.

Rodeada de mitos y hermética como un búnker, la instalación de fachadas amarillas y tejas rojas es símbolo de éxito, “postalita” que suele ser mostrada a dirigentes e invitados de alcurnia en una experiencia sensorial de ensueño con la que no puede soñar el pueblo. Por su inigualable valor patrimonial, es archivo vivo de una receta, una técnica y un esmero mezclados como bucle de una tradición destilera que se remonta a 1862 y que se transmitió de manera ininterrumpida hasta traducir la memoria en sabor identitario de país.

Entre vigas de madera y barricas con aroma de nostalgia, la Nave Don Pancho atesora en su silencio de reposos turbios un legado y un espíritu que no caben en una botella.

El almacén de Cendoya

Apenas puso los pies en el Muelle de Luz del Santiago de 1891, con la mirada clavada en la empinada villa que rebullía enfrente, el representante de la naviera neoyorkina Ward Line, Julián Cendoya, se debatió en el laberinto de sus pensamientos sobre cuánto más lejos todavía podría llevarlo su destino. Estaba entonces en plena juventud. Agitado sin locura, afanado en el trabajo como quien escucha una cantinela interior, juró no descansar hasta imponer el pulso de su apellido. Sus ojos se ensancharon. Veinticinco años después, mencionarlo significaba aludir al hombre de los grandes negocios mercantes de la provincia.

Para 1918, en su condición de magnate de la Santiago Terminal Co. y de la Santiago Warehouse Co., Julián Cendoya controlaba los movimientos navieros y portuarios, incluidos muelles y tinglados, afines sobre todo a la exportación de azúcar. Ambas sociedades fueron constituidas conforme a las leyes de Estados Unidos, país del que era ciudadano, si bien nunca olvidó su origen vasco. Una imagen de San Ignacio de Loyola, un cuadro con el árbol tradicional de Guernica y pintorescas fotografías de la ciudad de San Sebastián decoraban su despacho.

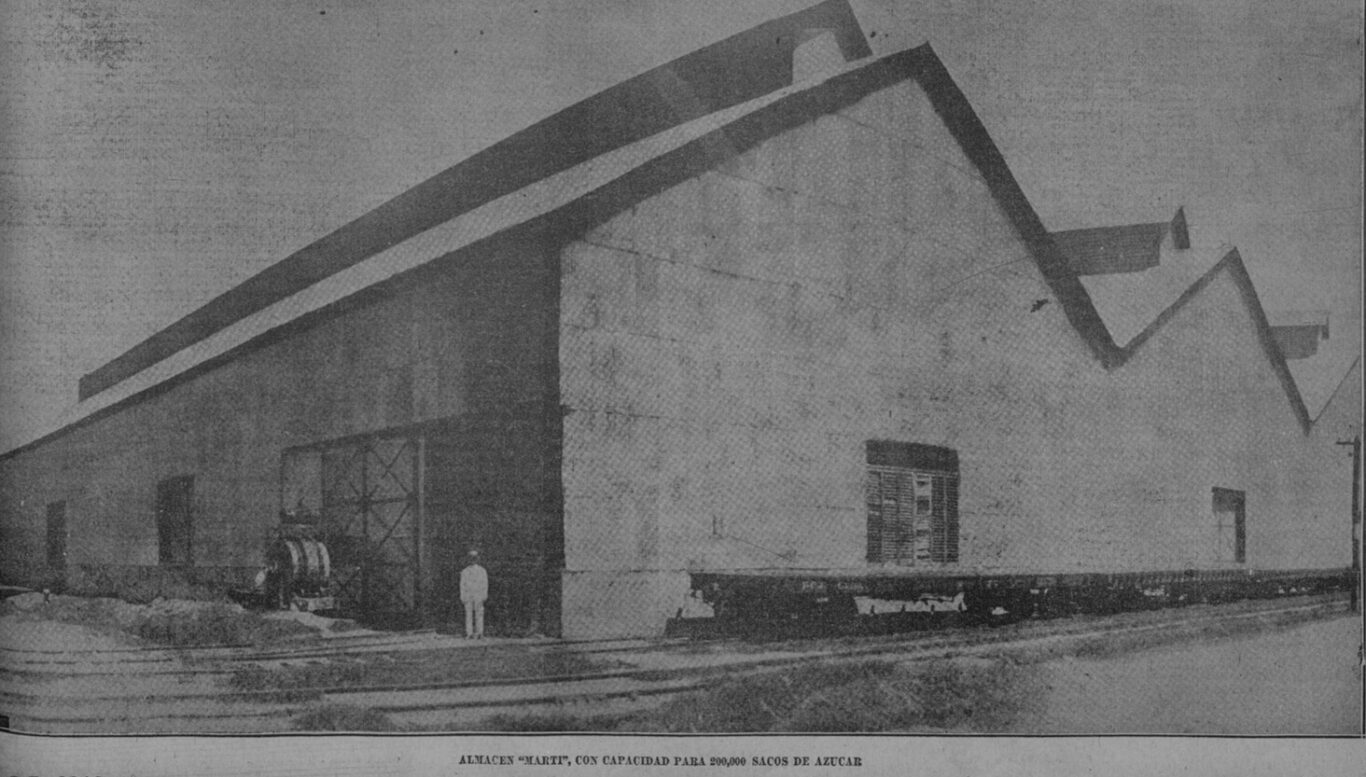

En particular, la Santiago Warehouse, fundada en 1916 con un capital de 250 mil pesos y el encargo exclusivo de almacenar azúcar en sacos, tenía en la intersección de Paseo Martí y Avenida Michaelsen su almacén insignia (la empresa poseía otros cuatro depósitos de menor capacidad). Con una extensión de 6 500 metros cuadrados, el edificio, enorme como un buque, disponía de oficinas, varias naves siamesas y espacio suficiente para albergar 200 mil sacos.

Un millón de sacos llegó a promediar la corporación en su zafra de prosperidad, cuando la demanda de azúcar se disparó como flecha en los días amargos de la Primera Guerra Mundial. Pero cuando se contrajo la exportación de azúcar y los precios cayeron en picada a inicios de la década del 20, y los bancos de la isla se arruinaron y las empresas dependientes en exceso del sector azucarero terminaron enclenques como las vacas que signaron el momento, Cendoya advirtió que se diluía su sostenibilidad a largo plazo. Así que optó por poner su almacén estrella a la venta.

Bajo las alas del murciélago

Por el contrario, para 1920 la casa Bacardí vivía su propia danza de los millones. La marca del murciélago, que desde finales del siglo XIX había sido cotizada como el Ron de los Reyes o el Rey de los Rones, impulsaba en esa etapa la construcción de una destilería completamente nueva para responder a la demanda de su ron, que seguía creciendo.

En paralelo, y adyacente a la ronera, levantó la moderna cervecería Hatuey que incluía planta embotelladora, fábrica de hielo y unos jardines casi babilónicos para actos publi-sociales. Ambas instalaciones serían inauguradas en febrero de 1922. La compañía empleaba también a cientos de trabajadores y apuntaba a conquistar nuevos mercados foráneos.

El almacén de Cendoya fue para el clan Bacardí una oferta irresistible. Tenía dimensiones formidables, estaba ubicado a un kilómetro de los muelles y a un costado de la línea del Ferrocarril Central, con la ventaja de que un ramal entraba diagonalmente en sus predios, con un piso a nivel para los carros transportadores. Esto facilitaba cargar y descargar mercancías, almacenarlas y transportarlas con rapidez al punto de embarque. Por si fuera poco, la nave se encontraba casi enfrente de la propia fábrica Bacardí, donde se instaló el alambique original en la época romántica de Don Facundo. Demasiadas veces le habían echado el ojo.

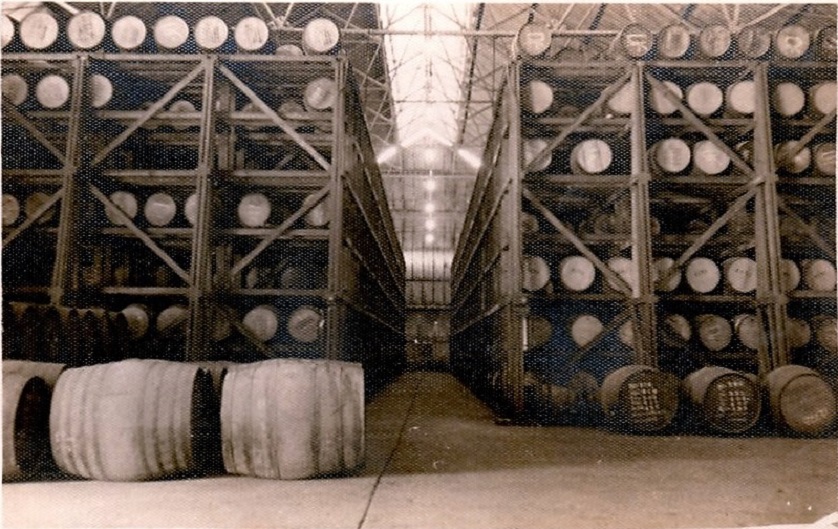

Era el lugar indicado. Así que don Emilio Bacardí no lo pensó dos veces y compró el almacén a Julián Cendoya en abril de 1921 (precisión de fecha que agradezco a Carlos Edgar Martínez Bueno, director del Museo del Ron de Santiago de Cuba). Una vez adquirido el inmueble, empezaron las obras de adaptación y la construcción de los racks, estantes de madera verticales donde depositarían en cantidades industriales los toneles para su prolongada siesta de maduración.

Más conocido por Don Pancho

Como buen Francisco al fin, a Francisco Savigne Lombard todos le decían cariñosamente Don Pancho. Nació en 1869, de ascendencia francesa. A golpe de un largo y filoso paraguayo ganó los grados de oficial del Ejército Libertador y, tras colgar el machete, laboró como capataz en la zona de Ti Arriba. Un buen día decidió bajar del lomerío a fin de buscar en la ciudad mejor futuro para sus hijos.

Según reza una historia doméstica —que amablemente me ha contado Grisel Álvarez, nieta de Don Pancho residente en Estados Unidos—, este trabajaba de estibador en el puerto cuando se lo topó, no menos que asombrado, Totén Bacardí, uno de los subgerentes del negocio familiar. De inmediato propuso llevarlo consigo a la fábrica, donde pidió al consejo directivo emplearlo al frente de la flamante bodega de añejamiento. Y es que Savigne Lombard estaba emparentado por vía materna con Elvira Cape Lombard, esposa de don Emilio, y por años fue encargado de atender la finca Santo Domingo, propiedad de su prima en la zona de La Maya.

“Los lazos ingénitos, unidos a sus cualidades personales y moral de trabajador intachable, le hicieron acreedor de una confianza absoluta para designarlo primer administrador de la nave de añejamiento. En esa responsabilidad no solo sería respetado por todos, sino que instituyó una línea de trabajo que lo convirtió en paradigma de los que le sucedieron en el puesto. Aun después de la desaparición física de Don Pancho, allí se continuaría trabajando con igual rigor, abnegación, respeto y amor”, valora Carlos Edgar Martínez.

Junto a sus fieles colaboradores Hipólito Garrido y Enrique Guerra, Don Pancho estableció un mecanismo laboral tan preciso como el reloj de péndulo de su oficina y preservó, con probidad y orgullo, el verdadero yacimiento de oro de la empresa. Puede leerse en su tumba que murió el 10 de enero de 1939. Dicen que víctima de una neumonía fulminante.

Nada más que estos apuntes someros, y un retrato en sepia, he podido hallar sobre el enigmático personaje. Ni siquiera en varias fuentes hemerográficas que he consultado aparece referencia a su nombre. Todo indica que trabajó como un monje en las sombras, pero dejó su luz, al punto que su nombre perdura como rótulo de la nave. Hay que estudiar su impronta.

Inesperada visita

Muchos años después, frente al pelotón de la nueva era, a las ocho y cuarenta de la mañana del 15 de octubre del revolucionariamente bautizado “Año de la Reforma Agraria”, ejecutivos Bacardí garabatearon sus firmas en un acta de entrega de la compañía, de noventa y ocho años de existencia, al Estado cubano. La dramática nacionalización comprendía todos los bienes físicos y las instalaciones, incluido el almacén donde los alcoholes dormitaban su reposo turbulento. Esas reservas serían suficientes para mantener la producción funcionando durante décadas. Ahora el desafío estaba en seguir produciendo ron igual o mejor que el Bacardí.

Tres años después, en la tarde del 16 de julio de 1963, el comandante Fidel Castro regresaba de inspeccionar las obras hidráulicas que se ejecutaban al oeste de Santiago y de almorzar con los trabajadores de Renté, cuando pasó por delante de la nave que lucía a lo largo de su pared hacia el Paseo Martí el letrero: BACARDÍ NACIONALIZADA.

“Vamos a visitar Bacardí”, ordenó repentinamente. Y ahí mismo se desvió la caravana a la fábrica. Por ser sábado, en la instalación solo quedaba a esa hora una brigada de mantenimiento encabezada por Gilberto Cala. “¡Mire usted cómo vengo a conocer al hombrín!”, exclamó el humilde obrero sin reparar que su “alegre” —ingenuo, diría yo— (des)calificativo podría ser ofensivo para quien todos consideraban el hombrón. Afortunadamente, para él, eran otros tiempos. La anécdota de aquella visita inesperada me la narró —y así consta en un libro inédito de testimonios de su autoría— el ya fallecido José “Pepín” Hernández, empleado de la Bacardí en la década del 50 y luego director del Museo del Ron por algunos años.

Sintiéndose honrado por su suerte y sin más experticia que sus años de práctica, Cala asumió mostrar a la comitiva la sala de embotellado y el resto de las dependencias, y hasta ofreció a Fidel saborear un trago de Añejo, que era el producto que se envasaba ese día. Fidel pidió examinar la bodega de añejamiento, pero Cala se excusó por no tener la llave. El guardajurado Reynaldo Hermida, entonces jefe de lo que hoy llamamos Protección Física, vino a salvar el incómodo momento, al brindarse a abrir la nave.

De esa presencia allí dejó constancia gráfica la cámara de Korda. Al menos dos fotografías han trascendido: una de Fidel hablando con Cala mientras sostiene una botella en la mano, y otra de Fidel frente a un estante repleto de barriles en la nave de añejamiento. También el Che Guevara recorrió la instalación en 1964, como parte de sus funciones de ministro de Industrias.

Una nave con encanto

Entre la madera que transpira y el susurro enigmático del tiempo, la Nave Don Pancho encierra una atmósfera que embriaga. Lo mismo que un barco del tesoro, palpitan bajo su casco visible todo tipo de misterios y leyendas.

De su cercanía a la línea de ferrocarril surgió el mito de que la tenue vibración originada por el paso de los trenes beneficiaba al aguardiente dentro de los toneles. Algunas teorías centraron la clave en el proceso por el cual el destilado envejecía en barriles de roble blanco americano; entendiendo que, siendo dura y relativamente porosa al mismo tiempo, la madera del barril, al interactuar con el ron, absorbía algunos de sus sabores más fuertes a la vez que le impregnaba el suyo. Mientras, otras explicaciones indicaron que tal singularidad de los rones se debía a las aguas de Santiago o las mieles que traían en bocoyes desde el central Algodonales.

Asimismo, ha existido una controversia en torno a la famosa “fórmula secreta”. Se sabe que desde los tiempos de Don Facundo Bacardí, el catalán fundador, los conocimientos relativos a la destilación y al mezclado del ron fueron transmitidos a través de la experiencia. Los maestros mezcladores eran —o han sido— los “escogidos”. Casi una cofradía en un cuarto bajo llave. No solo respondían al afán de producir elixires para arrebatar paladares y, en esa medida, engordar las arcas del consorcio, sino que asumían la suprema misión de proteger rudimentos ancestrales de los advenedizos.

Sin embargo, la principal y real “fórmula”, más que de carácter místico, ha sido de técnica y constancia. El producto fue colofón de un templado proceso de ensayo y error: mejor filtrado por aquí, más añejamiento por allá; atención meticulosa a la temperatura, ventilación, luz y sombra; velar el grado de madurez y la calidad de la melaza; la puntual elección de la madera para las tinas de envejecimiento… En fin, el resultado de la maestría para equilibrar con abnegación, arte y destreza un conjunto de factores. No hay misterio en la fabricación de ron.

A lo largo de décadas, los santiagueros han presumido que el carácter de sus rones no ha podido ser replicado, al menos no en estándares de sabor. En ello, mucho ha tenido que ver, sin dudas, el caudal de la icónica bodega de añejamiento.

En tiempos recientes, la Nave Don Pancho ha sido calificada “Catedral del ron cubano”. Sin embargo, lo que se ha tomado como un eslogan feliz con regusto a modernidad encierra cierta imprecisión. En rigor de la verdad histórica, ha de esclarecerse —tesis compartida por Carlos Edgar— que tal denominación fue establecida mucho antes como sello publicitario de la antigua fábrica de Ron Bacardí. Por más que nos embriaguen los efluvios de narrativas actuales, la historia no se embotella ni se evapora: se lleva en la conciencia.