|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Mirando las fotos del Parque Villalón, en el Vedado, recordaba las muchas veces que pasé por allí en mis años universitarios. En una esquina, el Teatro Amadeo Roldán; en la otra, la casa de Máximo Gómez.

Cada vez que he vuelto a La Habana, me acerco a ese lugar en busca de mis propios fantasmas. Merodeo el parque atraído por la figura de José Ramón Villalón, deseando encontrármelo. Recorro sus columnas, raspando en busca de trozos de su memoria para convertirlo en personaje literario. Un día incluso toqué el timbre de la casa donde supe que había vivido, frente al parque.

Qué podría decir de esas ruinas Eusebio Leal, a quien un día pregunté por Villalón y, para mi sorpresa, supe que eran parientes. Ahora solo ánimas pasean entre los escombros: damas y caballeros del ayer que observan, ensimismados, el descalabro.

Un niño atraviesa lo que alguna vez debió ser césped; una señora que regresa de buscar el pan ya ha olvidado que el parque se llama Gonzalo de Quesada y Aróstegui, el patriota amigo de Villalón, como dejó escrito un descendiente en documentos fáciles de hallar en internet, entre ellos el titulado El libro de los Wilson.

No hay perdón para la memoria, y esta se aferra a la melancolía. Imagino que, para quienes crecieron en los alrededores del Parque Villalón, para quienes guardan recuerdos ligados a cada banco o a cada planta, debe de ser dolorosa la destrucción, el basurero, el olvido.

La desidia abre paso a la desmemoria, y esta carcome como el salitre lo material. La ruina podría volverse polvo un día, y no dude usted de que ese polvo termine sepultado por una moderna construcción, quizá pensada para turistas que tal vez nunca lleguen, o para millonarios que ya se forjan a la sombra de la burocracia, de la ideología, de los fantasmas de la historia.

Pero, qué hay con José Ramón Villalón. Para mí fue una sorpresa conocer que había sido el creador de una pieza de artillería utilizada durante la guerra de independencia. Tal vez Juan Padrón tomara de él para su personaje Oliverio, el inventor de la historieta Elpidio Valdés.

Seguramente Oliverio encarna a los muchos inventores que participaron en nuestras contiendas independentistas, entre ellos el ingeniero José Ramón Villalón. Al sumergirme en su historia, mientras ataba cabos y evocaba personajes y momentos, los hechos reales se fueron mezclando, licuándose en mi imaginación. Así, también a ustedes les comparto fragmentos de lo que compuse sobre la vida de este hombre: patriota, fundador, sangre de nuestra sangre nacional.

Un episodio: el cañón neumático de Villalón

El cañón neumático de Villalón era del tipo Sims–Dudley. Le había hecho algunas adaptaciones, le había puesto tres tubos, dos que permitían la evacuación de gases compresores y uno para la expulsión del proyectil. Además de la dinamita empleaba nitroglicerina. Su creación lo mantuvo ocupado durante meses en un departamento con vista a una boca calle sombría, pero fresca, y para las pruebas se fue a Long Island Sound junto a sus ayudantes, porque estaba en Nueva York. Junto al río Hudson activaron la pieza y produjeron el primer disparo, pero la pieza habría de probar su efectividad al día siguiente en los potreros de la isla, por lo que Villalón debió dirigirse a la Florida para embarcarse en busca de esa prueba rumbo a las costas cubanas.

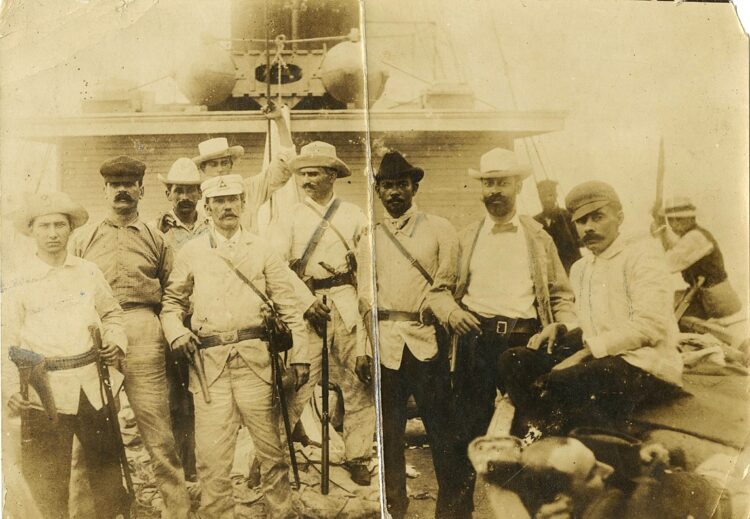

Además del cañón, el vapor Three Friends tuvo a bordo mil armas: fusiles modernos, tercerolas, Máuser y Winchester, quinientos mil tiros y dos mil libras de dinamita. La expedición tenía dos jefes: uno de mar, el General Castillo Duany, y otro de tierra, el General puertorriqueño Juan Rius Rivera, hombre curtido en la Guerra Grande, donde había peleado bajo las órdenes de Calixto García, a quien, por cierto, José Ramón le había enviado a uno de sus ayudantes con un buen equipo de artilleros. Ese hombre se llamaba Frederick Funston, pero esa es otra historia.

Estamos en alta mar y los expedicionarios han sido divididos en cuatro grupos. José Ramón, con grados de capitán, tuvo bajo su mando a ocho hombres, los cuatro ayudantes que lo acompañaban desde Nueva York y cuatro soldados que se encargarían de los mulos sobre los que debía trasladar la carga. Llevaba sombrero de jipijapa y camisa de algodón. Permanecía la mayor parte del tiempo en silencio, y meditabundo, pero en los amaneceres se escapaba por entre los entresijos de su formalidad la esencia criolla de su caracter.

A veces coincidía en cubierta con un muchacho llamado Francisco, cuyas conversaciones le hacían aparentar más edad de la que tenía. Era el cuarto hijo de Máximo Gómez y había acompañado a José Martí en sus periplos por Cayo Hueso, Tampa, Nueva Orleans, Costa Rica, Panamá, Jamaica y República Dominicana. José Ramón le tomó gran afecto.

Cinco días después de haber zarpado desde la margen izquierda del río Saint Johns, en Jacksonville, los expedicionarios descubrieron en la lejanía la irradiación de una farola. Llegaba desde un campamento en Cabo Corrientes, y en esa dirección dirigieron rumbo, de modo que los botes condujeron al grupo de patriotas a una ensenada en una playa llamada María la Gorda, donde sucedió el desembarco.

La estancia en aquella costa duró más de una semana. El objetivo era alcanzar las tropas de Antonio Maceo. El camino fue tortuoso, el diente de perro rompía las botas e intentó abrirle la panza a uno de los mulos; luego estaba la ciénaga: la uva caleta y el guano concentraban el resol. El legendario general estaba deseoso de comprobar la efectividad de los refuerzos y los recibió con regocijo.

Cierto día, no demasiado lejano de aquel, los exploradores descubrieron un fuerte ocupado por una columna española y organizaron la acción. Maceo ansiaba probar el cañón de José Ramón y este apuró a los artilleros. La maniobra causó impresiones excelentes, pero aún estaba por comprobarse la verdadera potencia del arma, crecida con las bolsas de nitroglicerina, cuyo estrépito produjo espanto en las filas contrarias. Se aproximaba una gran batalla: Ceja del Negro.

Las tropas recibieron una cruel embestida bajo la lluvia, no solo perdieron al abanderado, sino que el fuego se hizo bravo y los hombres comenzaron a caer sobre el campo de batalla. El mismo José Ramón llegó a verse sin la mitad de su dotación, los escuadrones enemigos lograron emboscar a los cubanos, que estaban acompañados por una gran cantidad de civiles que, confundidos por la maniobra, abandonaron el río donde ocultos los esperaba el enemigo, y niños, mujeres y viejos fueron víctimas de un fuego cruzado.

El General Pedro Vargas llamó con urgencia a José Ramón. “Hay que hacer algo con esa artillería”, gritaba. Señaló a una elevación donde el enemigo parecía inexpugnable, pero los artilleros debían llegar, y llegan. Las descargas del cañón neumático hacen trepidar el suelo, no es suficiente para que las tropas de Weyler retrocedan. La potencia del ataque provoca desconcierto. Terror. Maceo ordena una carga al machete. Ha escampado. Hay sangre corriendo por el arroyo. La humarada de la pólvora se mezclan con la neblina, que diluye la escena sangrienta.

José Ramón recibe órdenes de que su artillería sea más certera; debe aprovechar el tiempo y producir municiones. Maceo intuye una nueva ofensiva, y escasea el tiempo. Los días se tornan vertiginosos para él, que ha sido ascendido a comandante y debe partir junto al Lugarteniente y su equipo de artilleros. El famoso cañón neumático tiene en jaque al poblado de Artemisa, su otra gran actuación. Otra vez la dinamita; el fuego causa pánico, otra vez los mambises sorprenden con su bombardeo.

Maceo recibe órdenes y cruza la trocha de Mariel a Majana en una embarcación en la que va un estrecho grupo de colaboradores. Es diciembre de 1896 cuando una bala impacta su cuerpo tantas veces probado por la metralla. El jefe mambí cae en San Pedro ante los ojos de un destacamento, y cuando lo sabe Francisco, aquel muchacho con el que tanto había conversado José Ramón, corre junto al cadáver. Las tropas contrarias acechan y entonces es cuando el muchacho extrae del bolsillo un papel sobre el que escribe: “Adiós, seres queridos, los amaré mucho en otra vida como en esta, su Panchito Gómez Toro, sírvase amigo o enemigo, de mandar este papel de un muerto”.

Pintores estadounidenses colorean la guerra en Cuba: visión de un soldado (II)

José Ramón siente que algo se desploma en su alma. Lo consume la congoja e impera en él la sensación de que la guerra es brutal e injusta. La propia República parece quebrada, enrarecida por intrigas que enemistan generales y se enredan sobre los corazones como una trepadora espinosa que avanza entre tinieblas, y que un día descubre el resplandor de un estallido: el Maine revienta como un siquitraque en la Bahía de La Habana.

Y como José Ramón había sido electo para integrar la Asamblea, fue designado como uno de los cinco miembros de la comisión que negociaría en Washington el licenciamiento del Ejército Libertador, su reconocimiento. Tenía treinta y cuatro años cuando regresó a Nueva York, y se encontraba en gestiones que parecían fructificar junto a sus cuatro compañeros, cuando otra vez lo sorprendió el destino: Calixto García, el más veterano de los jefes independentistas, la figura central del grupo al que pertenecía, falleció, dejando desolada a la comisión y haciendo que José Ramón se reprochara, una vez más, la suerte de sus compatriotas y la suya propia.

“¿Para qué sirve una revolución?”, se preguntaba a veces. “¿De qué ha valido la guerra?”. Como secretario del grupo tenía demasiadas responsabilidades y no podía perderse en disquisiciones. La vida no espera, y quienes aún tienen la fortuna de contar con ella deben apresurar el paso para estar a su altura.

***

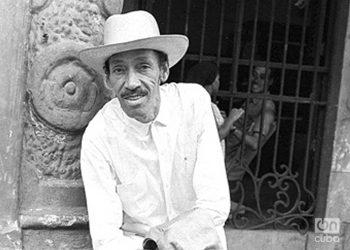

José Ramón Villalón Sánchez nació el 8 de septiembre de 1864 en Santiago de Cuba. Vivió en Barcelona y en Colombia, donde trabajó en los ferrocarriles. Estudió en Lehigh University, Estados Unidos, y se formó como ingeniero civil. Fue profesor de Cálculo en la Universidad de La Habana y secretario de Obras Públicas durante el primer gobierno interventor norteamericano, cargo que volvió a ocupar durante el primer gobierno de Mario García Menocal. Falleció en 1938.