|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

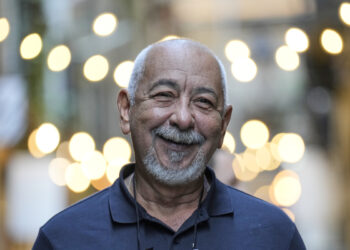

“De buenos deseos está empedrado el camino del infierno”, decía María Alba, mi abuela materna, que era muy católica, y que recibió una medalla por cincuenta años enseñando a leer y escribir a escolares de Cabaiguán. A doña María, como le decían sus exalumnos y el resto de los cabaiguanenses, no le gustaba la política, ni los viejos y nuevos comunistas, ni que yo fuera a alfabetizar tan chiquito. Pero le oí decir más de una vez que ningún gobierno había hecho tanto por la educación como este; que no había nada más importante que aprender y saber, para pensar, actuar derecho y progresar.

Acompañándola de oyente a su aula de escuela pública, aprendí a leer antes de tiempo, rodeado de niños pobres de verdad, a los que ella les hablaba de Martí y Maceo, y les narraba batallas de la guerra de independencia como si hubiera estado allí.

En una larga carta de despedida años después, donde le decía que entendía su decisión de irse, escoltando a su hija menor y a sus dos nietos chiquitos, le contaba mi vocación por la química, las letras, la filosofía, mi falta de motivación por la enseñanza, etc.

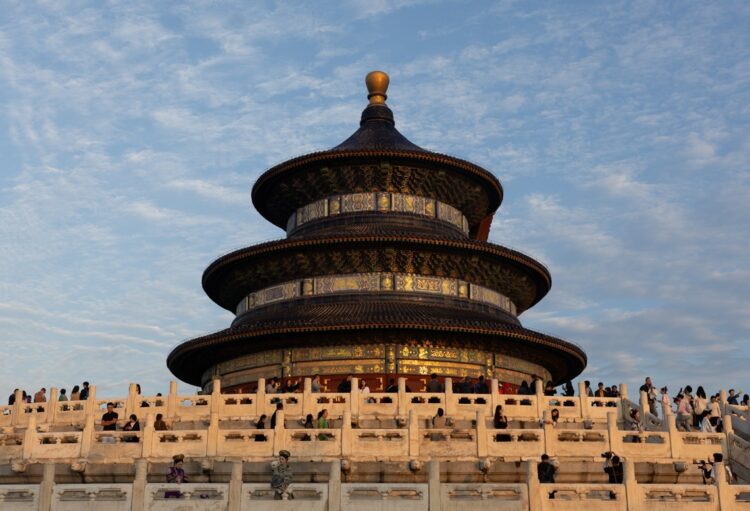

Medio siglo después, ante un aula repleta de jovencitos chinos, en la Universidad Renmin, Beijing, recordaría yo aquella carta remota y la respuesta de mi abuela, quien seguramente habría sonreído al ver adonde me había llevado la susodicha falta de motivación por la enseñanza.

Aquellos chinos eran las criaturas de una cultura sistematizada por Kung el Maestro (Kung Fu-Tzu) hacía dos milenios y medio, con ideas muy parecidas a las de mi abuela acerca de la importancia de la educación y el saber, de moralizar la política para hacerla creíble, y del significado del ejemplo para lograr ambas cosas.

Venían de carreras como Historia, Relaciones internacionales, Marxismo, pero también Ecología, Administración de negocios, Finanzas, Idiomas, Geografía. La mayoría no se había matriculado nunca en una clase donde tuvieran que hablar y escribir en otro idioma, y algunos se las veían negras para intervenir y exponer. Pero ahí estaban sentados disciplinadamente antes de que llegara el profesor, en medio de un verano peor que el de La Habana en el mes de julio. Se inscribieron en un curso sobre socialismos comparados, en vez de irse de vacaciones a sus provincias o a conversar por WeChat.

De todo lo que aprendí acerca de ese país tan ancho y ajeno, la escala y diversidad de sus problemas, su historia reciente y sus costumbres ancestrales, su modo de verse por dentro y su lugar en el mundo, retengo aquí algunos puntos, relacionados con su visión de la política y el poder, especialmente, los líderes y los políticos, que quiero comentar telegráficamente.

Mis alumnos y todos los que conocí compartían el reconocimiento a Mao como fundador de la nueva China. Según ellos, los errores o excesos del pasado no podían disminuir el gran mérito de haber rescatado a la nación de los colonialismos que la sometieron y la humillaron.

Si China pudo recuperar la condición de protagonista en el sistema mundo que tuvo en otros siglos fue porque la revolución socialista reunió a su pueblo detrás del interés nacional, lo emancipó hacia afuera, y lo sacó de la extrema miseria en que vivía.

Mis estudiantes no idealizaban la realidad del país. Apreciaban los grandes avances de las provincias del este, el sureste y el nordeste, la marcha vertiginosa de la modernización, el arrastre de una política educacional que los traía a ellos a estudiar en las grandes universidades de Beijing, Shanghai, Nanjing, Zhengzhou, no importa donde hubieran nacido y crecido, ni quienes fueran sus padres; el mundo de oportunidades de movilidad social, el sistema meritocrático de incentivos, que premiaba su dedicación al trabajo y a quedarse estudiando hasta por la madrugada; los espacios abiertos también para las mujeres, participantes sobresalientes en la clase con el profesor cubano.

Junto a todo eso, también veían a “la otra China”, la que no tiene grandes avenidas iluminadas ni hoteles de lujo, automóviles del año ni tiendas de alta gama; la que sigue siendo rural y ancestral, más que hiperurbana y de alta tecnología; y no sale en las revistas de viajes o en los estudios comparados de macroeconomía. “Esa también es China”, me decían. Y esa China binaria y desigual los preocupaba.

En segundo lugar, esos estudiantes de veinte años reconocían que el mérito de ese gran salto adelante en el desarrollo económico y social tenía nombre y apellidos: el Partido Comunista Chino. Aunque la mayoría no eran miembros de ese Partido, admiraban su visión y sus políticas. A ninguno se le hubiera ocurrido discutir “el modelo chino” dejándolo afuera, como una especie de contingencia o accidente, según hacen algunos economistas amigos míos. Un “modelo”, dicho sea de paso, que varios expertos en problemas estratégicos a los que entrevisté, me insistieron en que no estaba concebido “para exportar”.

Ninguno de esos chinos que tuve como alumnos o colegas en la universidad dudaban que la fuente ideológica e intelectual del “socialismo con características chinas” era el marxismo. En las librerías, se podían encontrar anaqueles con las obras de Marx, Engels, Lenin, Stalin, y naturalmente, Mao, Chou En Lai, y otros pensadores e ideólogos del marxismo. Sin embargo, en los estantes contiguos, con igual visibilidad, estaban las Analectas de Kung Fu-Tze (Confucio); los Libros del Tao, de Lao Tse; las obras de filósofos políticos como Mencio, Xunzi, Zhuangzi; los discursos de Sun Yat Sen.

Algunos de mis amigos cubanos tienden a juzgar que esa simpatía por el PCCh y sus líderes no es más que la respuesta a la prosperidad económica, al mejoramiento del bienestar y al auge de China en el mundo. Desde mi punto de vista, este argumento sirve para razonar sobre la imagen de todos los dirigentes posteriores a Mao, pero no para distinguirlos entre sí.

En efecto, según mis estudiantes, la confianza y estimación hacia Jiang Zemin (1993-2003) y Ju Jintao (2003-2013) no se comparan con la que suscita hoy Xi Jinping, presidente por más tiempo ya que los dos anteriores. Ni siquiera Deng, promotor de la Reforma y apertura, y miembro de la dirigencia política en tiempos de Mao, despierta hoy tanta simpatía.

Ni la profundización de las reformas, ni la tasa de crecimiento más alta, ni la simple teoría de las generaciones bastan para explicar esa diferencia de percepciones. Los otros dos no eran tanto más viejos que Xi cuando asumieron el poder, apenas cinco años en el caso de Jiang y de uno en el de Hu. Todos eran muy jóvenes para las cotas de dades de los altos dirigentes de la etapa de Mao.

Ninguno de esos razonamientos explica, finalmente, la popularidad del culto a Mao Tse Dong.

Si el consenso del PCCh se explica por la prosperidad traída por la política conocida como Reforma y apertura, impulsada por los líderes del post-maoismo, en primer lugar, el propio Deng Xiaoping, ¿cómo se explica el fervor popular hacia Mao hoy en día? ¿Qué impulsa a los miles y miles que hacen larguísimas, incesantes colas, ante su mausoleo, en la plaza Tian Anmen, para rendirle culto personal, a la manera en que se mantienen en contacto con sus antepasados en la fe popular más tradicional?

Para quienes hemos leído las historias de los extremismos cometidos durante la Gran Revolución Cultural Proletaria (1966-78), resulta inexplicable que el halo de Mao siga intacto a los ojos de tantos millones de chinos. Pretender que la historia oficial lo ha impedido, ocultando lo que pasó, resulta un poco pueril, porque no se trata de un evento, sino de un proceso demasiado largo y abarcador del conjunto de la sociedad para que haya sido borrado.

La visión de quienes fueron protagonistas de la Revolución cultural, cuando eran estudiantes, pudiera resultar útil para arrojar alguna luz sobre esa memoria. Uno de esos participantes, con quien trabé amistad en mis visitas a China, me contaba que, en sus inicios, se trataba de un movimiento popular, que había prendido de manera genuina entre los jóvenes, cuyo papel era clave.

Entre los blancos del movimiento estaba la burocracia del PCCh, a la que Mao tildaba de corrupta, alejada de las masas, aburguesada, desviada de los objetivos de la revolución socialista. Este amigo recordaba el entusiasmo de los jóvenes con la convocatoria de Mao para recuperar las fuentes primigenias de la ideología revolucionaria china, torcida por las prácticas del estalinismo en la URSS; democratizar el acceso a la educación, la salud pública, la cultura, distorsionado por el esquema de privilegios reinante; y asegurar la continuidad del legado revolucionario del socialismo chino.

Sabemos lo que pasó después con esos objetivos, por influencia de algunos políticos cercanos al primer círculo de poder, de manera que hasta las familias de Guardias rojos como la de mi amigo, sufrieron las consecuencias. Pero la imagen de Mao, y en particular de ese espíritu renovador del socialismo chino que animó a tantos jóvenes en su momento, no está alejada del legado que ha animado las reformas posteriores, que como se sabe no solo han producido un cambio en el modelo económico, sino una profunda transformación social y cultural, que abarca al conjunto de la nación, también la que vive “en ultramar”, como suele decirse en chino.

Mis sucesivos encuentros con chinos jóvenes y viejos, incluyendo a los de mi generación, dentro y fuera de las universidades, no bastan para responder preguntas de fondo sobre ese país inmenso y con una cultura milenaria. Naturalmente que no, ni lo pretendo con estas dispersas líneas.

Mi impresión es que el éxito de Xi con viejos y jóvenes consiste en haber demostrado su capacidad como líder, no nada más como cuadro del PCCh. En haber asimilado la experiencia de los años de revolución cultural pasados en Yenán, rodeado de montañas grises, con gente campesina muy pobre, que vivía en cuevas horadadas en esas montañas, y que dormían sobre camas de piedra, encima de hornos de leña para calentarse. Esa era, y en buena medida todavía sigue siendo la pobreza que forzó las reformas en China, y luego en Vietnam.

Fueron años cruciales para aprender que una política socialista no puede limitarse a responder a deseos o motivaciones ideológicas separadas, sino tiene que enfrentar los mismos objetivos de aquella revolución cultural –pero con medios diferentes y más eficaces.

En vez de limitarse a demostrar simples dotes de eficiencia y disciplina como cuadro a cargo de una provincia, Xi ganó credibilidad ante la gente de a pie, que es la prueba de fuego de un dirigente del Partido en los socialismos históricos. Esa credibilidad es el aglutinante del consenso que distingue a un verdadero líder.

Sus problemas como líder van más allá, desde luego, que los de un tecnócrata que conduce eficazmente la economía, pues no se trata de gestionar una gran corporación, o de dejarse llevar por el Banco Mundial, sino de entenderse con el pueblo, para lo cual tiene que dominar y valerse de la cultura de la nación.

Quiero terminar con una referencia muy sucinta a esa sabiduría cultural que provee el marco para un buen gobierno, en China y también en otros lares. Y que es el contexto donde mis estudiantes chinos, el consenso del socialismo como orden social, y la educación como cultura política se entrelazan.

De cierta manera, los problemas del líder Xi hoy se sintonizan muy bien con la agenda de Confucio, quien aconsejaba a los monarcas gobernar con el ejemplo, para impedir el peor de todos, la corrupción. O sea, el abuso de poder de los funcionarios; y el consiguiente latrocinio de los dirigidos, tanto del sector estatal como privado. Siguiendo a Confucio, que no era un “pragmático”, como creen quienes lo confunden con Deng y el gato incoloro que supuestamente caza ratones, sino un filósofo que fundía la política con los principios éticos, las malas prácticas empiezan de arriba abajo.

La segunda escuela en la tradición filosófica china, tan importante como el confucianismo, se centra en la relación del individuo con la naturaleza y el universo (el Tao). Para Lao Tse y sus discípulos, el mejor gobierno es el autogobierno de la sociedad; de manera que si el Estado y el gobierno son males necesarios, hay que minimizar su intervención en el funcionamiento de la naturaleza, que es el sustento de la sociedad y del Estado.

Por último, una tercera filosofía política china separa la política de la moral, para proponer un gobierno cuyo funcionamiento dependa de la dinámica de las instituciones, no de las personas. En vez de poner el foco en la moral del gobernante, los legalistas reivindicaban la ley como fuente del orden político y social. De manera que el gobernante debe evitar interferir en el ejercicio de la ley y apartarse todo lo posible de la burocracia del gobierno.

Termino este largo viaje al Oriente, con la cita de un discípulo de Confucio que vivió en el siglo III a.n.e., Xunzi, un poco más radical que su maestro. El recomendaba tres reglas para gobernar, que también tienen vigencia en el socialismo: “promover a los que son meritorios y capaces, aunque no sea su turno; despedir a los inferiores e incompetentes; castigar a los incorregibles sin tratar de reformarlos.”

Leerlo más de 2000 años después no deja de causar cierta perplejidad. Pero al menos nos hace sentir que no estamos solos.