|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Siempre había querido conversar con Carolina de la Torre, y como no se daba la circunstancia que propiciara el diálogo, se fueron acumulando más que preguntas, temas que me interesaba abordar con ella. Debo decir que el encuentro físico o virtual se demoró a causa de mi timidez. Las personas brillantes me sobrecogen.

Cualquier conversación, desde la más elemental hasta la más elevada, se compone de preguntas y respuestas de ambos lados. El riesgo, para mí, con la gente que irradia sabiduría y respeto, es quedarme alelado, escuchando, y no preguntar oportunamente por miedo a interrumpir un discurso valioso de mi interlocutor que después no pudiera retomar.

Carolina —Carola, para alumnos, colegas y familiares— es un ser luminoso. No lo digo yo, sino tantos amigos comunes que la han frecuentado. Igual piensan sus pacientes y los suertudos que la han tenido por maestra o colaboradora en innumerables investigaciones.

También es mujer llana, asequible y criolla, prestigioso adjetivo hoy casi en desuso. Estos últimos atributos, para nada reñidos con su condición natural de “eminencia”, determinaron que aceptara la invitación para este intercambio. Solo me impuso una condición antes de iniciar la plática: que no le fuera a quitar la “p” a la palabra psicología. Fue un mandato. Y también un ruego.

Algunas de mis preguntas las rechazó amablemente con el argumento de que sus respuestas darían para varios libros. Acepto que se referían a temas complejos de la ciencia y, también, como no podía dejar de ser, a los desafíos del ser nacional en las actuales y críticas circunstancias.

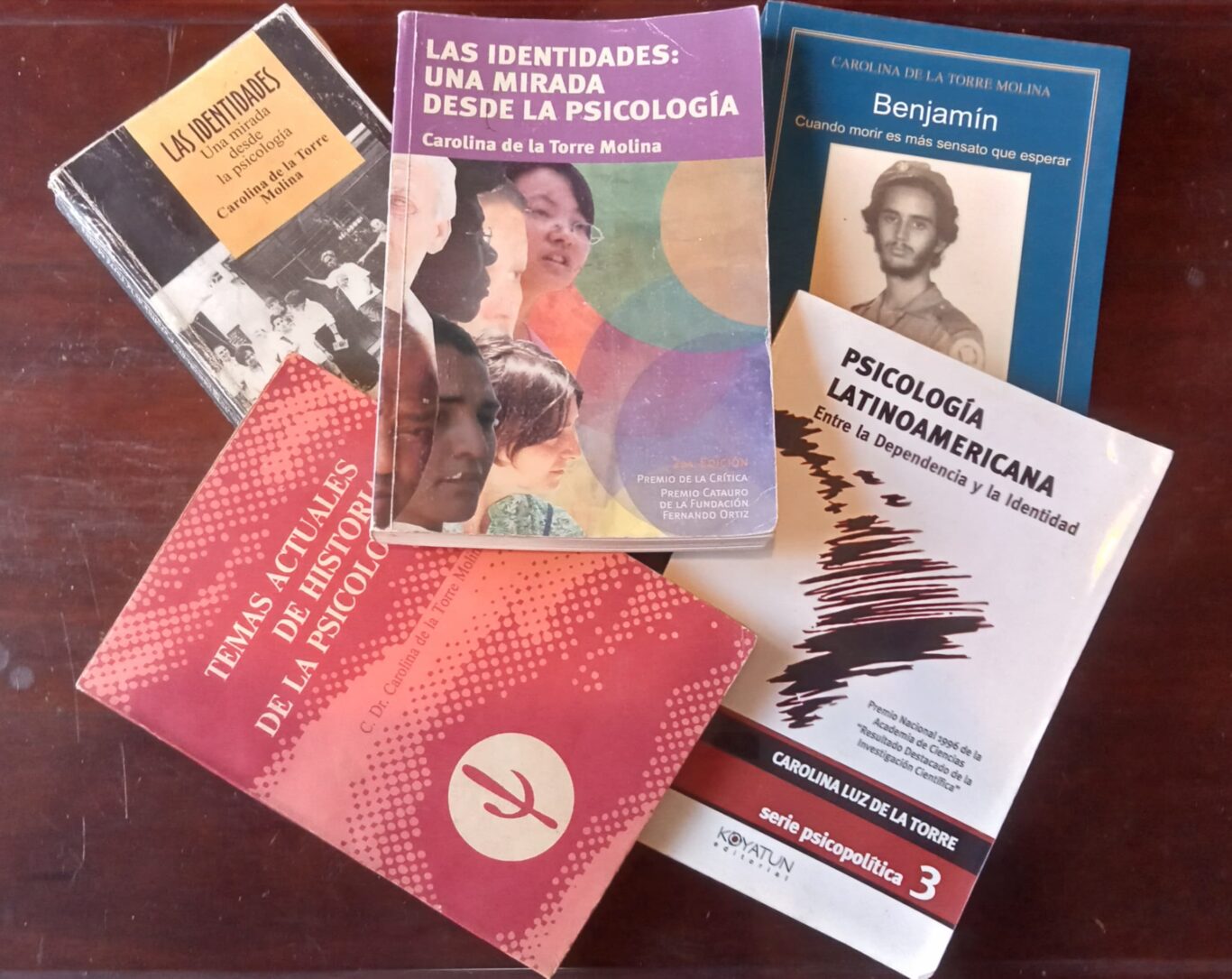

Carolina Luz de la Torre Molina nació en Matanzas en 1947. Posee un doctorado en Ciencias Psicológicas por la Universidad Lomonosov (1982). Desde 1983 es Profesora Titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Además de los numerosos posgrados recibidos en Cuba a lo largo de su fructífera carrera, ha tenido la posibilidad de participar en intercambios y cursos de superación en universidades de México, Estados Unidos y Gran Bretaña.

En distintos momentos de su vida ha sido profesora de Español e Inglés (1966-67), Psicología General (1967-69; 1992-93), Psicodiagnóstico de Rorschach (1971-75), Psicología Clínica (1975-80), Historia de la Psicología (1982-1998), Psicología Social (1998), Psicología del Aprendizaje (1998) y Psicología Política (2014, 2016, 2017, 2018). Algunas de estas materias las ha impartido también en el extranjero.

Habría mucho más que consignar: tutorías de tesis, adiestramientos, investigaciones, ensayos, libros y artículos científicos, pero enumerar toda su actividad como docente y científica restaría espacio para la conversación sabrosa. Además, según sus propias palabras, para eso está Google.

He aquí el diálogo.

Eres sobrina nieta del eminente malacólogo Carlos de la Torre (1858-1950) y nieta del pedagogo Salvador de la Torre. ¿Quiénes fueron tus padres?

Me gusta mucho empezar por mis padres, porque, gracias a ellos, mis hermanos y yo crecimos en un ambiente de bastantes estímulos intelectuales y conductuales; también de tolerancia y libertad.

Antes de la Revolución habíamos viajado y vivido en Cuba, Colombia y Estados Unidos, donde mi padre, Alfredo de la Torre, tuvo una beca en Stanford, California, y dos becas Guggenheim en Washington D. C.

Esos traslados frecuentes me adaptaron a los cambios, cosa que siento como una fortaleza que les debo agradecer. Y no me refiero a adaptación como conformismo, todo lo contrario, sino a cierta fuerza interna que me ha permitido enfrentar la vida, aunque me he derrumbado más de una vez.

Mi abuelo Salvador de la Torre: un homenaje en el Sauto setenta años atrás

El estilo de crianza libre no creo que se debiera a un propósito educativo y existencial consciente (que hubiese podido ser porque lecturas no le faltaron a ninguno de los dos), sino a que cada uno de ellos tenía sus propias motivaciones e intereses, así como una verdadera vocación humanista y social.

Los recuerdo hablando de Perón, de Chivás, de José Ingenieros o de la visita de Sartre a Cuba, por poner algunos ejemplos. Aunque eran personas muy diferentes (uno científico de carrera y la otra artista de vocación), tenían en común los intereses por la justicia y el bien de la humanidad, también el respeto por el valor intelectual. Cuando querían demeritar a alguien, lo más ofensivo que se les ocurría era “fulano es un mediocre”. Con ellos no servía “hp”, “degenerado” o “inmoral”: mediocre era el insulto mayor. Y, para garantizarlo, ahí estaba, sobre la mesa de noche, El hombre mediocre de José Ingenieros, libro muy apreciado por los dos.

Mi papá era el arquetipo del científico. Yo lo he considerado “el último naturalista”, porque sus conocimientos y prácticas abarcaban la malacología, la paleontología, la geología, la biología y muchos otros campos de la naturaleza en general. De hecho, por esa amplitud de intereses, pudo conocer a mi mamá colombiana.

Él fue seleccionado en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, entre cientos de aspirantes latinoamericanos, para integrar un grupo que viajaría a Medellín donde, por un año, cursarían estudios de meteorología.

Mi mamá, Blanca Molina, era una hermosa joven pelirroja que trabajaba en los Almacenes Ley del centro de Medellín, donde él la conoció. Ella pintaba, cosía como modista, hacía tapices, escribía poesía y cuentos, y cantaba con una perfecta voz de soprano que supo acompañar con la guitarra hasta que murió.

Mis padres no solamente tenían vocaciones y aptitudes muy definidas por la ciencia y el arte, también contaban con una tradición familiar. La de mi papá ya la has mencionado.

Mi mamá, como tuvo pocos estudios secundarios, se construyó a sí misma desde que vino a vivir a Cuba acabada de casar, y leía todo lo que encontraba de interés. Leía a Proust, por ejemplo, y en cuanto los mayores crecimos un poco (ya trasladados de Matanzas a La Habana), se fue interesando mucho por la vida cultural de este país.

Recuerdo que ella se podía codear con intelectuales que la sabían valorar. Era íntima amiga de la actriz Leonor Borrero y de medio elenco del grupo Teatro Estudio; lo mismo organizaba una tertulia con Harold Gramatges, que se escapaba para el cine con algún escritor amigo.

En los ochenta, cuando todo funcionó mejor, matriculó en la Casa de Cultura de Plaza de la Revolución, donde cursó todas las materias hasta que la dirección le preguntó si los iba a repetir o los dejaba ya. De esa época, quedan cerámicas, cuadros, tapices, cuentos y su libreta de música. Mi mamá tuvo también su herencia en la sensibilidad artística de mi abuelo Benjamín. Él tocaba la flauta y, con sus seis hijos, hacía tertulias con los instrumentos que sabían tocar.

Al hablar de mis padres, siempre recuerdo un ejemplo que resume lo que eran ellos dos. Viajábamos por algún lugar campestre entre La Habana y Matanzas, creo que por Jaruco o algo así, tratando de acampar para un picnic. Buscando y buscando, vimos una especie de farallón bastante notorio, y mi padre dice: “Aquí se ve un corte del cuaternario con rocas calizas”, o algo así. Mi mamá dijo entonces: “Alfredo, ningún cuaternario; allí lo que se ve son cuatro franjas que parecen un cuadro abstracto de diferentes colores”. Estoy inventando un poco porque no recuerdo con exactitud, pero esos eran los diálogos normales entre los dos.

Ella era muy graciosa, y a pesar de la pena por el hijo que fue llevado a las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (Umap), y que luego se nos suicidó, fue recuperando, muy lentamente, su sentido del humor.

Mi papá no se parecía a ningún otro cubano que haya conocido, pero estando tan lejos del cubano bullicioso, de choteo y jodedor, tenía, como pocos, ese orgullo de su origen nacional y cultural. Su apego a la ciencia cubana y a la revolución en que creyó, al igual que mi mamá, lo mantuvieron en el país a pesar de las muchas propuestas que, siendo más joven, recibió. Así, como cuando se despidió de mi madre cuando ella se fue a morir a Medellín.

¿Sabías tú que ella tenía una enfermedad en fase terminal?

Sí. A ninguno de los dos le dije la verdad sobre ese viaje final, pero, aunque él hubiera sabido, nunca habría abandonado sus colecciones de fósiles y caracoles, sus escritos y todo su legado familiar.

Ella se fue llena de planes para una vida mejor, y él estuvo de acuerdo. Mi madre decía: “En vez de vivir en Cuba e ir a pasear a Medellín, viviré mejor allá y vendré a pasear aquí”. Era el duro año 1995.

Aunque no me gusta mentir sobre lo que nos queda por vivir, ella estaba muy ilusionada con su viaje, casi en Navidad. Mi padre no quería irse. No quería estropearles sus ilusiones. Ella siempre dijo que no quería morir lejos de Medellín. Yo tampoco quisiera morir lejos de Cuba.

Mis dos padres, resumiendo, amaban la naturaleza y mostraban una fuerte sensibilidad social y cultural, iguales en la intensidad de sus vocaciones, pero cualitativamente diferentes entre sí. Yo me siento bendecida por haber sido criada por ellos dos y lamento no haberlos disfrutado y complacido más, aunque no tuvieron vidas cortas, sobre todo mi papá.

Él murió con 85; ella, con menos edad que los 79 que voy a cumplir pronto yo. En realidad, ellos no me duraron poco; fui yo la que, como niña de su casa, casi no les duró.

¿Qué decidió que estudiaras psicología? ¿Fue una elección cien por cien personal o factores que tuvieron que ver con el contexto social y político de la Cuba de entonces te condicionaron?

Cursando la secundaria básica, una profesora nos preguntó a qué nos íbamos a dedicar cuando fuésemos mayores. Yo no sabía muy bien, pero le mencioné varias carreras que tenían en común el uso de la palabra en el ámbito social. Dije diplomática, periodista, historiadora, etc. No dije psicóloga. No tenía conocimientos ni ejemplos sobre esa profesión. Luego tuve la gran suerte de pasar las pruebas para entrar en el Instituto Preuniversitario Especial Raúl Cepero Bonilla, un proyecto educativo previo a la Lenin que se caracterizó por su exclusivo y abarcador plan de estudios y la formación científica y humanista con amplias posibilidades en cuanto a desarrollo intelectual.

En esa beca, más allá de las conferencias semanales con grandes figuras de la cultura nacional, pude recibir clases de guitarra, teatro y asistir a un círculo de interés en Psicología. La profesora del círculo de interés puso mucho énfasis en la psicología experimental, pero también nos permitió conocer otras materias. Yo me encanté con la grafología, que se acercaba a lo más atractivo de la psicología, que es el descubrimiento de lo que está más allá de lo aparente.

En psicología no se adivina nada de las profundidades de otras personas o grupos humanos, pero se tienen las herramientas para hacer una mejor lectura de lo que queremos conocer. Tenemos posibilidades de averiguar lo latente detrás de lo manifiesto, lo mismo con el lenguaje corporal o la supuesta fantasía que alguien pueda elaborar ante algo tan indefinido como una mancha de tinta que pudiera parecer solo un ejercicio de creatividad.

Qué se ve, dónde se ve, cómo se ve, cuántos atributos se le pueden encontrar. La pintura de una figura humana, por poner un ejemplo, nunca es intrascendente, tampoco el funcionamiento en grupos, el silencio o la forma de hablar. Los psicólogos siempre podremos, si estamos bien preparados, ver un poquito más.

Es lo fascinante de esta profesión y lo imperdonable para quienes no se atreven a leer la realidad. La psicología tiene ese deber social; no cumplirlo es casi un desperdicio o una traición a la profesión.

La realidad cubana, y del mundo, es un texto que tenemos que leer y ayudar a transformar, más allá de los temas seguros de cada especialidad. Hay excepciones, pero, en general, nos falta adentrarnos a fondo, como intelectuales, en el debate nacional, que no solo implica la economía, sino, además, la dañada subjetividad social.

Un profesional de la psicología tiene espacio en laboratorios experimentales, centros de salud, instituciones laborales, en el sector de la educación, equipos de publicidad, así como en cualquier organización social donde los psicólogos deben tratar de entender el comportamiento grupal. Me quedo muy corta en ejemplos, pero pocas profesiones tienen un campo de estudios tan amplio.

En mi caso personal, he disfrutado y aún disfruto de mi profesión. Ser llamada “la profe Carola” y conservar a decenas de exalumnos como seres queridos para siempre es otra bendición. Es parte de mi identidad. También conservar a colegas de otros países que son como familia para mí.

En 2016 un exalumno, que es como otro hijo, me regaló un pasaje a Nueva York. Pregunté en Facebook si había alguna amistad que me pudiera alojar, y aparecieron más ofrecimientos que los pocos días que podía estar en esa ciudad. No puedo resumir la felicidad y el cariño que con ellos disfruté. Nunca será suficiente lo que les debo agradecer.

¿Cómo fue tu experiencia de cuatro años mientras aspirabas al doctorado en ciencias sicológicas en la Universidad Lomonosov? ¿Tienes recuerdos gratos de esa época? ¿Conservas el idioma ruso? ¿Moscú es un lugar a donde quisieras regresar?

Esta pregunta me pone en la disyuntiva de abrir el corazón o dar una respuesta aceptable donde oculte la telenovela que para mí fue la estancia en la Universidad Lomonosov de Moscú.

Si en la vida de uno existen circunstancias que tuercen nuestro rumbo e involucran a nuestros hijos y familiares en un torbellino de emociones y vivencias que ellos no escogieron para sí, yo diría que mi doctorado fue, para toda mi familia, lo más parecido a lo que se conoce como un turning point.

Me fue muy bien académicamente en Moscú; incluso pude hacer el doctorado en tres años con tiempo compartido y no en cuatro continuos, como ocurría en general. Llegué en noviembre de 1978 y mi tesis estuvo lista a fines de 1981.

Moscú reorientó mi vida profesional y mi capacidad como investigadora, ambas cosas para bien, pero tuve que enfrentar sucesos bastante difíciles en mi vida afectiva y personal. Los años 79, 80 y 81 fueron una prueba que no quisiera volver a vivir de la misma manera en que la viví, tal vez por mi poca experiencia y fortaleza o por las decisiones que tomé.

Nunca me dejaré de arrepentir de haber dejado a mis hijos de 6 y 9 años al cuidado de sus abuelas y papá. Los cuidaron muy bien, pero solo años después yo supe que, sobre todo para Abel, que era entonces el menor, su vida se dividió en un antes y un después de Moscú.

Así resulta que mi nostalgia por Moscú es ambivalente. Un poco por lo bonito y bueno que experimenté y logré; otro tanto por el sufrimiento que pude causar o por lo que dejé de tener y disfrutar. Y no solo me refiero a lo que dejé atrás en Cuba, sino a lo que allí mismo me perdí.

Hablando de lo bueno, extraño la fraternidad de los que, como hermanos, convivimos en la Universidad Estatal de Moscú (MGU), donde nos relacionamos con graduados de muy diversas especialidades, al extremo de que hoy en día tenemos un chat de WhatsApp que se llama “Los de la MGU”.

Los cubanos nos uníamos a pesar de que allá las amistades eran de todos lados, como mis amigas polacas Ira y Nadia, cuyo retrato frente a la entrada principal de la universidad conservo con cariño. A Ira le gustaba la canción El colibrí, que yo mal tocaba en la guitarra, pero Ira no lograba pronunciar bien y decía que el colibrí “sumergecíase en el agua con la flor”.

Era un ambiente de diversidad muy ajeno al de la Cuba del “quinquenio (o decenio) gris”, que habíamos dejado atrás, donde yo misma, después de una estancia de estudio en México para “establecer relaciones e intercambiar”, a veces me encerraba en el closet del departamento de Psicología Clínica para evitar que alguien de la dirección me llamara la atención por relacionarme con extranjeros que preguntaban por mí.

Antes de ir a la URSS, a una amiga y a mí nos llamaron la atención por relacionarnos con colegas soviéticos que nos vinieron a asesorar. Innumerables veces mi esposo y yo sacamos a pasear a un asesor para que disfrutara de la playa o del Parque Lenin, también de fiestas familiares donde recuerdo a mi madre enseñándolo a bailar cumbia.

Una vez, en una de esas playitas de la costa norte entre La Habana y Pinar del Río, me adelanté un poco a los demás para colocar en la orilla un caracol gigante de la colección de mi papá, con la intención de que el especialista ruso disfrutara la sensación de haberlo descubierto él.

La estancia de días y noches encerrados en la universidad para evitar temperaturas que llegaron a los -40 °C durante el invierno 78-79, considerado uno de los dos más fuertes del siglo XX, nos unió más aún.

No se nos permitía salir porque podíamos perder un pedazo de nariz o los dedos de los pies. Por suerte, casi todo estaba dentro del gigantesco edificio de la universidad. Le decíamos “el burosaurio” por la cosa burocrática y por el tamaño. Uno entraba por el lado principal y, aunque anduvieras por los más monumentales salones, sentías el olor a sopa de coles que, desde los comedores, podía subir.

Era así por comodidad, para poder estar muchos días y hasta semanas sin salir. Nada de eso fue muy malo porque lo tirábamos a chiste, como cuando una amiga te tocaba la puerta de madrugada buscando compañía y calor porque las tuberías de la calefacción estaban explotadas. No solo nos cubríamos con abrigos y mantas, nos metíamos debajo del colchón.

Todo eso forma parte de recuerdos curiosos y agradables, como aquella fiesta de fin de año con gente de Sri Lanka en que todos tomaban menos yo. Nunca aprendí a fumar ni a tomar; tampoco toleraba el alcohol. Se brindaba caviar con vodka y yo vaciaba parte de mi trago en las copas que chocaban mientras tiraba el caviar detrás del sofá. Esos recuerdos me traen una nostalgia positiva.

La nostalgia negativa, como la pudiera llamar, se refiere a situaciones que solo volvería a vivir para poderlas enfrentar mejor. Durante los tres años de mi doctorado tuve que dejar atrás, como ya dije, a mis hijos mayores; me contagié dos veces de dengue en mis estancias habaneras: el simple primero y el hemorrágico después.

En esos mismos años me volví a enamorar y me divorcié (en ese orden), con las angustiantes consecuencias que eso puede tener para todos los que se ven afectados por el drama colateral. En el año de 1982, yo tenía otra pareja, pertenecía a otro departamento (Psicología General), enseñaba otra asignatura (Historia de la Psicología), investigaba todo lo que tuviera que ver con la psicología de América Latina y me preparaba para obtener, por oposición, la categoría de profesora Titular.

Como si fueran pocos los cambios, estaba embarazada de mi tercera hija, lo cual era muy bueno, pero con cuatro meses de embarazo sobreviví, junto a otros colegas, a un catastrófico y mortal accidente de aviación. No recuperé ni mi tesis ni mi diploma, todo se quemó con el avión.

Resumiendo, mi experiencia en Moscú fue intensa y retadora, recuerdos muy gratos, e ingratos también. Puedo tararear alguna canción o recitar un poema de Pushkin; leo cada vez peor aunque manejo bastante bien la pronunciación, pero me comunico como una extranjera que dijera en español “yo querer café”. El día que mejor dominé el ruso fue el de la presentación de mi tesis; desde entonces comenzó un proceso de olvido que con frecuencia trato de alargar.

Deseé, durante muchos años, regresar a Moscú. Era un sentimiento muy real, como si yo misma me debiera una segunda oportunidad. Creo que al hacer el documental El accidente, pude, simbólicamente, satisfacer esa necesidad. Después, ese deseo apareció como la fantasía de viajar en el tiempo y hacer algunas cosas de manera diferente, aunque el resultado, de cualquier forma, hubiera sido siempre tan bueno como lo valoro en la actualidad.

Mi carrera profesional y mi vida, los viajes de trabajo, las mejores amistades y, sobre todo, unos hijos menores que son el fruto directo o indirecto de Moscú. Si alguna vez regresara, no quisiera volver sola, sino con las amigas y amigos que me acompañan hasta hoy.

¿La psicología que se impartía y practicaba en la Unión Soviética distaba mucho de los modelos occidentales?

Sí, pero esa distancia no resultó muy complicada para mí ni para los demás. Llegar allá desde Cuba tenía una ventaja: nuestros profesores y nuestras tradiciones en psicología eran bastante occidentales, pero en nuestra formación estuvo siempre presente también la psicología soviética, sobre todo en sus bases y fundamentos generales.

Durante los estudios de pregrado en los sesenta, pudimos conocer, y hasta leer de fuentes originales, los aportes de diferentes modelos europeos y norteamericanos, aunque el tronco fundamental de principios tenía un fuerte componente de lo que se conoce como psicología materialista dialéctica, no pavloviana, como a veces se ha querido suponer, sino marxista, que es un concepto más abarcador.

Utilizábamos, por ejemplo, el libro Psicología general, de Rubinstein, pero para conocer del desarrollo infantil, recuerdo haber estudiado tanto el libro Pensamiento y lenguaje, de Lev S. Vygotski (ruso fundador de la teoría histórico-cultural), como La formación del símbolo en el niño, de Jean Piaget (suizo que desarrolló varias investigaciones en París).

Muchos de los que fuimos a la Unión Soviética habíamos tenido estudios previos en algunos países no socialistas. Por ejemplo, Mayra Manzano había estudiado psicolingüística en Bélgica; y Liliana Morenza, el desarrollo infantil en París. Ambas podían contrastar lo que traían con lo que iban a aprender allí.

¿Cuáles eran, en comparación, sus principales fortalezas y sus principales insuficiencias de ambos modelos?

En la Unión Soviética, en muchas áreas, existían menos fortalezas prácticas que las que nosotros traíamos de nuestros estudios en Cuba, sobre todo en psicología clínica, social y, en menor medida, educacional.

En materia de Psicología Clínica, que fue mi especialidad, aparte de las aplicaciones en el estudio de algunas enfermedades mentales y la neuropsicología, había poco de psicodiagnóstico, técnicas proyectivas o psicoterapia. Tenían cosas muy interesantes que no procede explicar aquí, pero la clínica carecía de la larga tradición que tenía y tiene la psicología occidental.

Nosotros no habíamos estudiado con un plan coherentemente elaborado para actualizarnos con amplitud de la psicología mundial; eso ocurrió después. Pero tuvimos profesoras que venían de Argentina que nos facilitaron leer a autores relacionados con la psicología de influencia psicoanalítica, así como profesores, como Aníbal Rodríguez, que estaba muy bien preparado en las teorías y aplicaciones prácticas de la Psicología social norteamericana.

Ernesto González Puig, además de gran pintor, nos enseñó un curso muy sólido de Metodología de la investigación. También nos enseñaron psicólogos clínicos como Noemí Pérez Valdés y René Vega Vega, que habían fundado hasta una clínica privada con Juan José Guevara antes de la Revolución.

Fui amiga de Gustavo Torroella, el psicólogo más conocido en la Cuba de los cincuenta. Fue solicitado desde 1959 para múltiples tareas, como la evaluación del Ejército Rebelde y la creación del primer departamento de psicología en el Ministerio de Industrias. Tuve su apoyo desde mi doctorado. Me enseñó mucho, y hasta me prestaba sus libros.

Se dice que la Psicología tiene tres fuerzas principales: el psicoanálisis, el conductismo y la psicología humanista y existencial. Para muchos, la tercera fuerza no es el humanismo, sino la psicología cognitiva, que tiene una sólida base experimental.

Los conductistas se han dedicado al estudio de la conducta; los psicoanalistas, al estudio del inconsciente, y los existencialistas, al estudio del ser. Los cognitivistas estudian la mente, pero más la mente que piensa y recuerda que la mente que alberga lo afectivo y emocional.

La psicología soviética, sin embargo, tenía como principal fortaleza, a mi juicio, el carácter “hospitalario” que, como han subrayado otros colegas, favorecía la consideración de los fenómenos que por separado han estudiado las principales escuelas mencionadas, sobre todo en su teoría. Eso es posible considerando como objeto de estudio la subjetividad, donde no se excluye ningún aspecto de la actividad mental que se asienta en el cerebro, aunque hablemos del alma o del corazón.

Entre las características distintivas está el enfoque histórico-cultural, que no es otra cosa que la idea de que los seres humanos no están determinados por fuerzas inconscientes, ni por estímulos que provocan respuestas que pasan por una especie de caja negra que no es necesario conocer, sino por las complejas condiciones que, debido a la historia y las relaciones sociales, actúan sobre cada cual. No de manera directa y mecánica, sino a través de la actividad con otras personas que actúan como mediadoras.

¿Cómo te situaste entre ambas escuelas o tendencias?

En mi caso particular, tuve la oportunidad de proponer un tema de tesis que era mucho más cercano a mi propia experiencia que a la de la tutora que tuve en Moscú. Ella, Bliuma Vulfovna Zeigarnik, era una psicóloga muy mayor y sabia, que figura en la historia de la psicología mundial. Descubrió un efecto que lleva su nombre, donde se demuestra que las tareas no concluidas generan una tensión psicológica que no nos deja olvidarlas con facilidad. Se pudiera decir que, empíricamente, este efecto tiene muchas aplicaciones prácticas, por ejemplo, en la necesidad de seguir viendo otro capítulo de una telenovela que el día anterior dejó una situación sin cerrar.

El caso es que yo, a pesar de haber aprendido mucho con Zeigarnik, tuve la oportunidad de aprovechar la experiencia que traía, para abreviar el tiempo y facilitar la aplicación posterior. En 1976 había disfrutado de una beca de varios meses en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde conocí de primera mano las aplicaciones del conductismo en la educación, en las instituciones de custodia, en el ámbito laboral y en muchos espacios más.

México me facilitó la posibilidad de conocer, de manera extracurricular, a figuras del movimiento psicoanalítico argentino, especialmente a Marie Langer, fundadora del psicoanálisis latinoamericano, exiliada allá. De manera también extracurricular, conocí del movimiento de “grupos de encuentro” o “terapia para sanos”, que se basaba en los aportes de los existencialistas y humanistas norteamericanos.

Gracias a esa experiencia anterior, pude desarrollar una tesis que ellos no me podían proponer a mí: Influencia de la psicología norteamericana en el desarrollo de la psicología clínica de América Latina. Lo que yo sabía era una novedad para mis maestros rusos. Sin embargo, sin los conocimientos de la psicología soviética, no dominaba ningún marco teórico desde donde valorar.

Practicaste la psicología clínica. ¿Es una especialidad que te interesa por encima de las otras?

Me gusta mucho y sigo pensando como psicóloga clínica, aunque he tenido la suerte de no encasillarme ahí. Me fascina la psicoterapia. En realidad, más allá de algunas preguntas iniciales y del contacto fluido con quienes quiero ayudar a sanar, es poco frecuente que dedique una sesión entera a evaluar y diagnosticar a alguien.

Lo que yo hago, cuando tengo dudas, es aplicar algunos instrumentos que descartan, entre otros, trastornos orgánicos o psicóticos. Si me resulta necesario, intercalo un test de Rorschach (el de las manchas de tinta), que antes de Moscú era lo que enseñaba en la Facultad. Es un test muy completo que, para los psicólogos clínicos, es como nuestro TAC. Es largo y trabajoso para aplicar y calificar, pero las personas lo disfrutan como un juego, algo así como encontrar formas en las nubes. Se cuenta que Da Vinci hacía un ejercicio similar para estimular la imaginación.

En la psicometría tradicional, una persona puede tener un resultado de bajo cociente intelectual por el sencillo hecho de que la pareja la abandonó. Si las personas empiezan por lo que necesitan hablar, no se frustra la necesidad que todos tenemos de contar nuestros problemas a quienes creemos que nos pueden ayudar. Entre consulta y consulta nos podemos ir percatando del funcionamiento de los procesos cognitivos, afectivos y conductuales sin postergar el esperado momento donde escuchamos qué trae a una persona ante el psicólogo profesional.

¿Puedes relatarnos, sin violar el secreto profesional, algún caso particularmente interesante que hayas tratado?

He visto bastante en más de cincuenta años en esta profesión. A veces ha tenido que pasar mucho tiempo para que los trastornos se puedan arreglar. Por ejemplo, el caso de un paciente con ataques de pánico, que cuando los tenía corría al hospital porque creía que se iba a morir. Él no podía encontrar una causa aparente, y tampoco yo. Muchas horas de psicoterapia fueron necesarias para entender sus fuentes de angustia y poderlas superar.

Otras veces parecían situaciones muy difíciles (y lo eran para los implicados), y con un consejo sobre algo en que no habían pensado los pude ayudar. En general, los psicólogos no estamos para decirles a los pacientes lo que deben hacer, sino para acompañarlos en el proceso de darse cuenta o, como diría Freud, hacer consciente lo inconsciente. También para ayudarlos a vencer la resistencia al cambio.

Una esposa viene y te dice todo lo que el marido hace mal, y un esposo lo hace al revés. Resulta que ayudarlos a saber que su propio cambio es el que los debe ocupar para llevar las riendas de su vida es suficiente para empezar.

Un joven se quejaba de la falta de comunicación y de la imposibilidad de conversar con su pareja. A ese le dije: “¿Has probado a escribirle?”, y le recordé que al escribir podemos pensar mejor y evitar decir cosas que hagan más daño que bien. Ese joven sintió que le habían dado un consejo casi mágico. Todo cambió con la carta bien pensada que envió.

He trabajado con personas deprimidas, y “se me da” muy bien. También he tenido suerte con las madres con hijos adolescentes, que en la mayoría de los casos están peor que sus hijos, que suelen ser los “pacientes designados”.

Contrario a lo que se dice, estoy convencida de que los psicólogos pueden curar. Igualmente, reconozco que tengo mis limitaciones: las madres de adolescentes que no los saben tratar —sobreprotectoras, exigentes, agresivas, castigadoras…— son un reto muy grande para mí. Crié cuatro hijos buenísimos, muy destacados en el campo de cada cual; a ninguno nunca le tuve que pegar ni poner castigos crueles. Se puede verificar.

Tengo que reconocer que en la relación con mis pacientes, la que más ha ganado he sido yo. No puedo enumerar la cantidad de personas interesantes que he podido conocer. Ojalá pudiera decir sus nombres para presumir, porque entre escritores, pintores, músicos, periodistas… me han ido quedando amistades que enriquecieron mi visión de la vida y mi espiritualidad.

Vamos a un tema que has trabajado mucho: la identidad. ¿Esta tiene más que ver con cómo nos percibimos o con cómo somos percibidos? ¿La Identidad —con mayúscula— se conforma con varias identidades? ¿Participamos conscientemente en la construcción de la identidad?

Esta pregunta es casi el esqueleto de un artículo científico, lo que desde ya garantiza que la respuesta sea incompleta o imperfecta, pero voy a tratar.

Vivimos, sin darnos cuenta, en un mundo impregnado de procesos de identidad. Estos procesos son abordados por muchas disciplinas, pero ninguna tiene un aparato conceptual más adecuado para su estudio que la psicología, que hace uso, a su vez, de conocimientos de casi todas sus especialidades.

Debo decir, para comenzar, que la identidad no es solo un asunto humano de grupos y sujetos individuales, sino también del mundo material. Acorde con las preguntas, me limitaré a las identidades humanas, pero, por no dejar en blanco la otra parte, se me ocurre decir que la tabla periódica de Mendeléiev puede ser un ejemplo de categorización y delimitación de identidades en el mundo material. Las organizaciones, por ejemplo, se preocupan con razón por su compleja identidad visual y material, también por los sentimientos de pertenencia y la cultura empresarial.

La mayoría de las personas utilizan alguna vez el concepto de identidad, también la prensa, las artes y la política, pero, según mi experiencia, la distancia entre los discursos académicos, populares y oficiales es mucho más grande de lo que, a primera vista, se puede apreciar.

Para algunos, las identidades se refieren a cómo somos; para otros, a cómo nos percibimos; otros psicólogos se refieren a los sentimientos de pertenencia a determinadas agrupaciones, desde la identidad universal del ser humano hasta la familia u otra agrupación. También se aplica a lo individual. En todos los casos es una necesidad existencial cuya satisfacción nos permite mantener un sentimiento y percepción de pertenencia a diversos grupos de personas que se ven a sí mismas con cierta continuidad y armonía, dadas por cualidades, representaciones y significados construidos en conjunto.

Entre los discursos de identidad, especialmente los discursos de la prensa, podemos encontrar decenas y cientos de referencias a la necesidad de “rescatar”, “ser fiel”, “mantener”, “conservar” o enseñar las identidades y la pureza de las culturas, lo cual no es solamente imposible, sino hasta inadecuado.

¿Qué significa la frase de que la identidad es una construcción? ¿Es la identidad una condición inamovible o está sujeta a mutaciones?

La idea de la identidad como una esencia inamovible es, precisamente, lo opuesto a la identidad como una construcción. La identidad no le viene dada a ningún sujeto individual o social. Eso no se ajusta ni tan siquiera a la teoría de la evolución.

Y aquí creo necesario definir lo que entiendo por identidad con una frase de mi libro: “Cuando se habla de la identidad de un sujeto individual o colectivo, hacemos referencia a procesos que nos permiten asumir que ese sujeto, en determinado momento y contexto, es y tiene conciencia de ser él mismo, y que esa conciencia de sí se expresa (con mayor o menor elaboración) en su capacidad para diferenciarse de otros, identificarse con determinadas categorías, desarrollar sentimientos de pertenencia, mirarse reflexivamente y establecer narrativamente su continuidad a través de transformaciones y cambios”.

Las identidades no las depositamos ni siquiera en nuestros hijos, por mucha que sea nuestra influencia en su construcción. Ellos se apropian del mundo que les rodea de manera activa y no como recipientes donde depositamos cualidades. Algunas identidades, como las nacionales, aunque cambian, tienen más estabilidad. Otras son muy pasajeras y se van. Todas necesitan ser pensadas, reconocidas y aceptadas en un proceso práctico y de comunicación, que se lleva a cabo a través de interacciones discursivas y de la actividad, en el sentido, precisamente, de la tradición de Vygotski, ese gigante de la psicología que antes mencioné.

El caso de la Unión Europea es un ejemplo perfecto de construcción: se fabricó. Claro que no siempre vemos construcciones planificadas y conscientes. Al revés, las nacionalidades e identidades regionales se construyeron mediante largos procesos que favorecen la identificación. Una historia bastante común, como vemos en el caso de Cuba y de América Latina también, lo facilita porque, para que se sienta una identidad, y para que un grupo humano pueda pensarse como un “nosotros”, hacen falta procesos de participación y orgullo de pertenecer.

Para resumir este punto, se puede decir que un grupo humano se ha constituido como identidad para los otros y para sí cuando este se logra pensar y expresar como un “nosotros”, cuando, de alguna u otra manera, puede compartir rasgos, significaciones y representaciones, así como desarrollar sentimientos de pertenencia.

Sin las identidades y sin sentimientos de pertenencia es muy difícil —casi imposible— la realización exitosa de proyectos conjuntos, lo cual nos da una medida de la importancia de las identidades en la vida política y social de un país.

Ha sido un orgullo que me aceptaran como parte de la Asamblea de Cineastas Cubanos. Me motiva. Considero que esa identidad es el resultado, tanto el fruto de una historia de años como de la necesidad de una construcción para la acción.

Edgar Morin decía que el hecho de compartir la pertenencia a grupos facilita el desarrollo de los grupos humanos y permite una acción colectiva coordinada y eficaz, pues, cuando las personas consideran que los demás pertenecen a su misma categoría, es más probable que experimenten confianza y respeto, así como deseos de colaboración.

Esto es muy importante porque nadie acepta que se le imponga una identidad desde referentes externos, que depositan el conocimiento, los valores y hasta las emociones como si los individuos (alumnos, ciudadanos, hijos) fueran recipientes vacíos.

La defensa de la identidad universal del ser humano y a la vez de la posibilidad de la construcción o apropiación de otras identidades es, a mi entender, una de las aspiraciones más importantes de los psicólogos y de otros científicos sociales, si no queremos vivir de espaldas a la realidad.

¿Crees que la identidad colectiva —si es que se puede utilizar el término— del cubano cambió después de la caída del campo socialista, cuando tuvo que enfrentar una severa crisis social y económica? ¿La actual crisis multifactorial que vivimos ahondó esa percepción sobre nosotros mismos o introdujo elementos nuevos en la forma en que nos vemos y somos vistos?

Sí, por supuesto. El término está muy bien utilizado, pero tengo que ponerlo en el contexto de veinte años dedicados al estudio de las identidades, sobre todo de la identidad nacional del cubano. Hicimos trabajos de investigación en los años ochenta que repetimos en los 2000.

En todos los casos, los cubanos y cubanas tenían un sentimiento muy fuerte de identidad, así como orgullo de su nacionalidad, pero hubo diferencias muy notables, como de seguro las hay hoy. Una de las cuestiones que pudimos apreciar con bastante claridad fue el modo en que nosotros defendíamos de manera no consciente nuestra autoimagen y orgullo nacional.

Al inicio no nos dimos cuenta, como investigadores, pero fuimos incluyendo métodos más abarcadores y creativos donde aplicamos, junto a los instrumentos de la investigación cuantitativa y tradicional, los de la investigación cualitativa, así como otros “prestados” de la psicología clínica. Usamos dibujos, asociaciones y hasta dramatizaciones, analizando todos los resultados con el método de análisis de contenido.

Los más significativos fueron la fuerte identidad nacional, el orgullo de pertenecer y la caracterización de los cubanos como sujetos extrovertidos, alegres y muy centrados en los afectos. Vimos en eso una especie de síndrome extrovertido nacional. Lo otro, que además nos diferenciaba de similares investigaciones en América Latina, era que los cubanos no teníamos sentimientos de inferioridad con relación a los estadounidenses.

Eso no ha cambiado, ni cuando, después de los noventa, alguien te pudiera contestar que “lo último que a uno le puede pasar es nacer en Cuba”. No era una respuesta común, pero antes de los noventa nunca apareció, como no aparecieron dibujos de un robot o de un carnero para representar lo nacional.

En los ochenta, nuestra autoimagen era casi mejor que la que teníamos no solo de los Estados Unidos como país, sino como población. Lo curioso fue un detalle que pudimos distinguir después de varios años de investigación. Las personas decían, por ejemplo, “somos nobles, pero estamos muy agresivos”. Usaban SER para lo que consideraban permanente y propio de los cubanos; usaban el ESTAR para lo circunstancial que, además, no sentían como responsabilidad de la gente, sino de la situación, el gobierno, el bloqueo o algo más, siempre externo a la propia identidad.

No puedo aquí profundizar, pero ese orgullo nacional y esa idea de “somos los bárbaros” la vi tanto en Cuba como en el exterior; los cubanos en Estados Unidos podían decir que se fueron de Cuba y hasta renegar, pero junto con eso, decían que “Miami era un pueblucho antes de que nosotros llegáramos”.

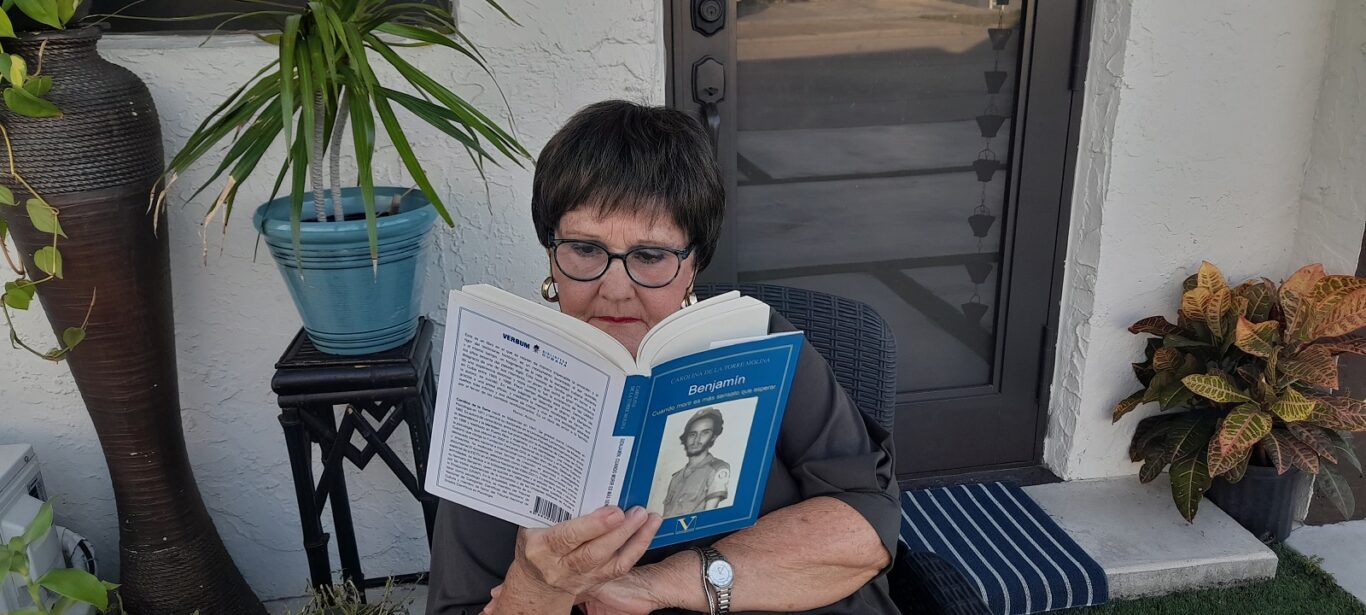

En 2018 publicaste un libro difícil de encasillar en un género específico. Benjamín: cuando morir es más sensato que esperar, cuenta un suceso trágico cercano. Benjamín, tu hermano, se suicidó. Había pasado por los campos de la UMAP, y no pudo hallar un lugar en la sociedad homofóbica de aquel tiempo. ¿A partir del título de tu libro, podemos fijar tu posición ante un tema tan controversial como el suicidio? ¿Es para ti un derecho, una puerta de salida posible?

Mi posición es la defensa del derecho de cada cual, más allá de lo que se puede considerar una depresión, un arrebato adolescente o una enfermedad mental, a disponer de lo más personal que uno posee: la vida. Creo en la eutanasia y en el derecho de los adultos mayores a decidir cuándo necesitan partir. De todos modos, el título de mi libro no es una idea mía, es la frase final que escribió mi hermano en su nota de despedida, escrita a su mejor amiga, unos días antes de morir.

Benjamín había madurado la idea de quitarse la vida el 10 de octubre de 1968, como quien hacía su propia declaración de libertad, una de las libertades que estaba convencido de que nos faltaba por lograr. Era consciente de que faltaban muchos años para que él pudiera tener una vida mejor, sin represiones y con la posibilidad de ser él mismo y hasta poder amar.

La fecha no fue casual, producto de un impulso repentino. La prueba más clara es esa nota que con sumo cuidado escribió a su amiga Olga, a quien puse Alma en mi libro porque solo la familia y las figuras públicas conservan sus nombres sin enmascarar ningún aspecto de su identidad.

He mencionado esa nota suicida no solo en el título de mi libro, sino en otros escritos y entrevistas publicados con anterioridad. Aquí también lo haré, porque muestra su sensibilidad y la belleza de ese ser que hoy sería un intelectual de ochenta años con una producción artística que no alcanzo ni siquiera a imaginar.

Su nota original dice:

“Olga, pronto abriré mis ojos a la eternidad, para hallarte solo es necesario dejar de pensar (allí seguramente estarás y serás como flor en fruto informe). Eres algo que ha estado eternamente gestándose, mas nunca nacerá. No ha llegado nuestro tiempo y más sensato que esperar es morir.

Benjamín”

Esa hermosa y desgarradora nota, que no puedo leer sin deseos de llorar, tenía una fecha anterior a la noche de su suicidio, cuando escribió su carta para mí y la despedida de nuestra mamá. Es un mensaje para no olvidar. Como si hubiese adivinado un futuro que, para alcanzarlo, no le darían la fuerza ni el deseo de vivir.

En gran parte de mi vida, la persona que él hizo crecer en mí está formada o compuesta por la muerte de mi hermano. Me volvió a parir, y me hizo un poco mejor de lo que pude llegar a ser.

¿Qué editorial publicó tu libro sobre Benjamín?

Verbum, de Madrid. Una bonita edición.

¿La obra ha circulado en Cuba?

Ha circulado entre quienes lo pudieron adquirir mediante la compra en el exterior. A todo cubano pobre —valga la redundancia— se lo he regalado digital cuando me han escrito, interesados en poderlo leer. La editorial no lo coloca en librerías; lo venden digital o en papel, por Internet. Tampoco se vendió en Cuba cuando los editores participaron en la feria del libro del país. Eso fue bastante frustrante para mí.

¿Hay compromisos con alguna editorial cubana para publicarlo?

A la primera editorial que lo entregué, cuando todavía confiaba en esa posibilidad, fue a la de la Uneac. Pero después de un año sin respuesta, lo retiré; y con mi libro, me alejé yo también.

Fue ingenuo de mi parte pensar que se pudiera publicar en mi país. Luego, con la invaluable ayuda de Rafael Acosta de Arriba, que también escribió la presentación, el entonces director de Verbum valoró mi novela testimonio y la incluyó en su plan.

Leonardo Padura, que fue, junto a mi editora Vivian Lechuga, el primer lector y “evaluador” oficial, me ayudó mucho con sus consejos y lo intentó con Tusquets, pero no lo pudo lograr.

¿Habrá otra edición?

Busco una segunda edición con alguna ampliación, así como la posibilidad de que tenga el lanzamiento que sueña cualquier autora o autor.

La legislación cubana recientemente aprobada valida la unión de personas del mismo sexo. ¿Quiere esto decir que el binarismo machista ha desaparecido de nuestra sociedad?

No ha desaparecido, pero ha sido inmenso el cambio que ha ocurrido en la representación social de la población. Creo que el machismo nacional fue la excusa perfecta para la represión en el país de todo lo que no se ajustara al modelo de joven comunista y revolucionario que desde arriba se quiso imponer a toda la juventud. El fenómeno fue muy bien explicado, hace más de veinte años, por Ernesto Juan Castellanos en una conferencia nacional; conferencia que se puede leer en Internet.

Como dije en otra respuesta, el cambio en las identidades puede ser más espontáneo o más dirigido. En este caso, el trabajo de activistas, la presión social, nacional e internacional y la creación del Centro Nacional de Educación Sexual han sido fundamentales.

Como en las preguntas anteriores, este tema da por lo menos para un artículo completo con los matices y contradicciones que sería obligatorio analizar. Me gustaría enfatizar algo que ya dije antes: las identidades se forman por procesos de construcción social, pero esos procesos se pueden favorecer o no con la voluntad política que actúa como un acelerador.

Así resulta que se podía decir que se rechazaba la homosexualidad porque era una característica de nuestra identidad. Después vimos que con información, explicaciones y acciones, no solo se podía transformar ese machismo, sino hasta aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Gran parte del asunto tenía que ver con la voluntad de frenar o favorecer la lucha contra el machismo nacional.

Queda mucho por lograr, pero, por bastantes razones, la tolerancia, como ocurrió con el respeto a la libertad de religión, dependía de la disposición política de cambiar.

Te llamas Carolina Luz, cosa que pocos saben. ¿Qué hay detrás de ese segundo nombre? ¿Por qué tus padres lo escogieron? ¿De alguna manera ha signado tu vida?

Me gusta mucho el nombre que mis padres escogieron para mí. Mi mamá nació en Carolina del Príncipe, un bello pueblo antioqueño, donde también nació Juanes, muchos años después. Mi abuela materna, que murió de parto cuando mi madre tenía solo 6 años, era Carolina también.

En mi época había pocas niñas con mi mismo nombre. Incluso después, en tantos años de profesora, solo tuve dos Carolinas que no puedo olvidar. Ahora hay más y no me gusta mucho que otras se llamen como yo. La suerte es que soy Carolina Luz. El Luz es otro nombre que me llega de Colombia por una tía a la que después me parecí. “Hasta en el gusto de jugar canasta”, como decía mi mamá.

Eres madre de cuatro hijos, que te han dado cinco nietos. En los parámetros actuales de nuestro país, la tuya califica como una familia numerosa. ¿Qué lugar creíste que iba a tener, tuvo y tiene la familia en tu vida?

Nada le da ni le ha dado más sentido a mi existencia que mi familia; tanto mi familia primaria, donde crecí, como, de una manera más madura y consciente, la familia que formé.

De esa familia primaria solo me queda mi hermana Liz, la menor de nosotros y la única colombiana de los cuatro hermanos que fuimos. Me ha faltado mencionar a mi hermano Salvador, quien hace apenas un año murió.

Era un gran ingeniero y persona, también un aventurero, como le gustaba decir de sí. Mis amigas más cercanas son también ya familia para mí. Yo solía decirles en juego a mis padres que muy poco les duré. Cuando regresé de alfabetizar, a los catorce años, ellos cambiaron la percepción que tenían sobre mí. Yo también. “Me voy a pasar para el curso nocturno”, “me voy para Oriente a recoger café” o “voy a una beca para hacer el Pre”. Ellos no eran despreocupados, pero, en muchos aspectos, creo que respetaban mis inclinaciones como si yo fuera una adulta ya.

Mi mamá tenía una respuesta que me encantaba: “Si eso te hace feliz”… Así enfrentó mi divorcio y casi todas las decisiones que en la vida tomé. También mi deseo de volver a ser mamá con hijos que estaban “ya criados”, en medio de las dificultades de los años setenta; que yo siempre he considerado “el primer período especial”.

Tuve dos matrimonios con dos tandas de hijos, pero jamás entre nosotros ha existido el concepto de “medio hermano”, y esa unión familiar es lo que más valoro, además de lo afortunada que soy con mis hijos y nietos, y con sus padres también.

Tanto los Tabladas como los Calviños son muy buenos hijos. Buenos hijos de muy buenos padres. Cuando me aparece cualquier lamento familiar, siempre pienso que pasé muchos trabajos como mujer dos veces divorciada, pero hay que ser muy afortunada para tener una familia grande (donde incluyo a los otros hermanos paternos de mis hijos) y que ningún hijo o nieto saliera bruto, malo, vago o egoísta, ni siquiera feo. Los admiro mucho en su diversidad, porque todos han tenido, además, altruismo y sensibilidad.

De mis nietos no podría decir a cuál de los cinco amo más. Con yernos y nueras también he sido afortunada. Igual que ser mamá, la profe, la terapeuta o investigadora, ser “Aba Cala”, como me bautizó el mayor de los nietos, es una satisfacción que me acompañará hasta mi día final.

¿Cuál crees que será la herencia más valiosa que dejarás a tu descendencia?

No estoy muy segura, porque eso se comprueba después de la muerte, pero te puedo decir, completando una respuesta anterior, cuál es mi aspiración. Deseo que mantengan la unión y el amor familiar. Que sigan tratando de ser buenos padres y buenas personas, sobre todo decentes, trabajadores y valientes; que no teman defender lo que piensa cada cual, ni sean indiferentes al dolor de la humanidad.

Que, si alguna vez sienten que se alejan entre sí, recuerden a su madre y, en nombre de mi memoria, no se dejen de amar, como se aman ahora, por encima de lo diversos que son. Que nunca olviden que la familia no es solo la nueva que construyen, sino la que los formó dejando para ellos el orgullo de pertenecer.

Ese orgullo mis padres me lo dejaron a mí, y yo sería feliz si a mis hijos y nietos se lo pudiera dejar también. Más allá de mi casa, no tengo ninguna otra riqueza material que no sea lo que sus abuelos y padres pudieron crear; y no es poca riqueza, pensándolo bien.