|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Transcurría la “primavera roja” de 1915. La guerra rugía y miles de hombres vecinos desparramaban la carnicería en las trincheras de Europa, pero la prensa anunciaba que “la mundial” tenía lugar en La Habana. Bien lejos de Flandes, Serbia y Galípoli, la pelea era entre dos hombres solamente: Jack Johnson, campeón del mundo de boxeo en la división de pesos pesados, y Jess Willard, aspirante a desbancarlo en rescate del honor de la “raza suprema”.

En una época que hizo del negro blanco de discriminaciones e intolerancias, Johnson —hijo de antiguos esclavos— afrontó sin miedo un pugilato existencial contra todos los odios y prejuicios. Perseguido por el color de su piel y por la “audacia” de contraer matrimonio con más de una mujer blanca, se vio forzado a abandonar su Estados Unidos natal bajo riesgo de linchamiento. Un avispado promotor llamado Jack Curley cayó en la cuenta de que ese desorbitado racismo podría tener un trasfondo económico de gemelas proporciones, y se planteó organizar un cara a cara entre Johnson y Willard por el cinturón de la categoría.

El primer inconveniente radicaba en que no podía ser en Estados Unidos, donde la justicia reclamaba al vigente campeón por sus “propósitos indecentes” y donde ninguna ciudad accedía a servir de sede por temor a que se desataran las pugnas raciales latentes. Los organizadores pensaron celebrarlo primero en México, pero el alzamiento de Pancho Villa lo desvió hacia El Paso, Texas. Johnson supuso que allí las autoridades policiales tendrían luz verde para “echarle el guante”, así que surgió la alternativa cubana.

El duelo avivó el interés de las multitudes. Al toque de la campana ambos contendientes se presentaron con la resolución de firmar una de las páginas más espectaculares del ring; donde la esencia, más que ganar, está en la supervivencia instintiva para no caer. Sin embargo, uno de ellos venía dispuesto a cruzar una frontera invisible: condenando al combate a rodar por la historia del boxeo profesional como un fraude sobre la lona.

En la esquinaaa… del campeón

Jack Johnson fue un auténtico escándalo dentro y fuera del ring. Apodado el Gigante de Galveston, conquistó el campeonato en 1908 a costa de las mejillas de Tommy Burns en Sidney, Australia. Dos años más tarde lo revalidó castigando a James Jeffries, un campeón blanco que volvió del retiro para desafiarlo en un cuadrilátero de Reno, Nevada. La publicidad se encargó de venderla como la primera pelea del siglo, pero como fiesta de Guatao derivó en violentos disturbios. En 1912 le aplicaron la Ley Mann para arrestarlo y acusarlo por “trata de blanca”. Lo condenaron a un año de cárcel, por lo que decidió fugarse bajo fianza.

Huyó al París de la preguerra, donde se bailaba el cancán con frenesí y había tolerancia étnica. Narró Carlos Robreño en su columna de El Mundo (“Cositas Antiguas”, 3 de mayo de 1956) que: “Allí disfrutaba el Hércules achocolatado la vida parisina a pulmón pleno y en más de una ocasión el nuevo sol le sorprendería, luciendo smoking, bombín y monóculo, caminando con paso vacilante a lo largo de la plaza Pigalle, después de una alegre velada en el vecino Moulin-Rouge, entre espumear de champagne y frou-frou de sedas”.

Sin contrarios aparentes, en sus andanzas licenciosas el hombre de los nocauts legendarios cayó enredado entre las cuerdas del corsé de Lucille Cameron, que no las del ring versallesco sobre el cual molió a Frank Moran por el módico impulso de echarse unos cuantos francos al bolsillo. Mientras, al otro lado del océano los patrones de la industria boxística removían cielo y tierra, buscando al ejemplar de rasgos caucásicos capaz de despejar esa pesadilla oscura que se burlaba de la supremacía blanca.

Sumido en el exilio, el púgil de ébano no había podido defender su corona durante tres años. Declinaba su negocio. Así que no titubeó cuando le propusieron una tentadora oferta para enfrentar a Willard en Cuba. Algo ventrudo y disipado arribó Johnson en febrero de 1915 por el sureño puerto de Cienfuegos. En tren viajó a la capital, donde la prensa le abrió sus portadas. Si bien los sucesivos artículos sobre el episodio han repetido que los más encopetados hoteles de la ciudad —el Plaza, el Inglaterra y el Miramar— le cerraron las puertas y que Las Villas —un hospedaje de estrella menor en la calle Egido— tuvo que tirarle la toalla, en el Diario de la Marina del 22 de febrero puede leerse textualmente: “Jack Johnson se hospeda en el Hotel Plaza, donde separó unas magníficas habitaciones”.

Casualmente cienfueguero fue Ruy de Lugo Viñas, el periodista que pudo entrevistar al visitante y matizó su presencia con intrepidez casi suicida: “El big-man llega seguido de una corte: la francesa lánguida que es su esposa, su entrenador, el secretario, que es por igual memorialista y correveidile… y cuatro domésticos: uno que le limpia las botas —casi tan descomunales como las de un ‘gun-boat’ Smith—, otro que se encarga de la ropa sucia, otro que lo enjabona en el baño y lo cepilla cuando ya está vestido y el cuarto que, por estar a las órdenes de la consorte, no hace nada… a menos que se entretenga en co-ornamentar a su propio patrón. El big-man viaja como lo que es: millonario que tiene larga cuenta en el Crédito Lyonnais y una fortuna en cada brazo”.

El campeón no había olido el ring, y ya arrancaba la gira perdiendo frente a este gancho de pluma que golpeaba su talla en los planos bajos.

Johnson era un divo. Paseaba por el mundo con majestad de caudillo y sonrisa de oro. El Fígaro del 11 de abril no quedó ajeno a sus excentricidades en La Habana, al pormenorizar que pagó cinco mil dólares por un brillante de veinte quilates, ordenó 48 pares de zapatos en una tienda de la calle O’Really, se merendaba ochenta naranjas y corría seis leguas en sus trainings.

En la esquinaaa…del retador

Pisando fuerte suelo cubano llegó Jess Willard en la tarde del 16 de marzo. El Diario de la Marina y El Fígaro de esa semana publicaron sendos retratos del muchachón de Kansas al bajar del Governor Cobb en el puerto habanero. Lucía un impecable traje oscuro con tocado, corbata y una amigable sonrisa. Lo custodiaban sus entrenadores, los anteriores campeones James Corbett y Bob Fitzsimmons, una decena de reporteros y un montón de turistas ansiosos de no perderse el show.

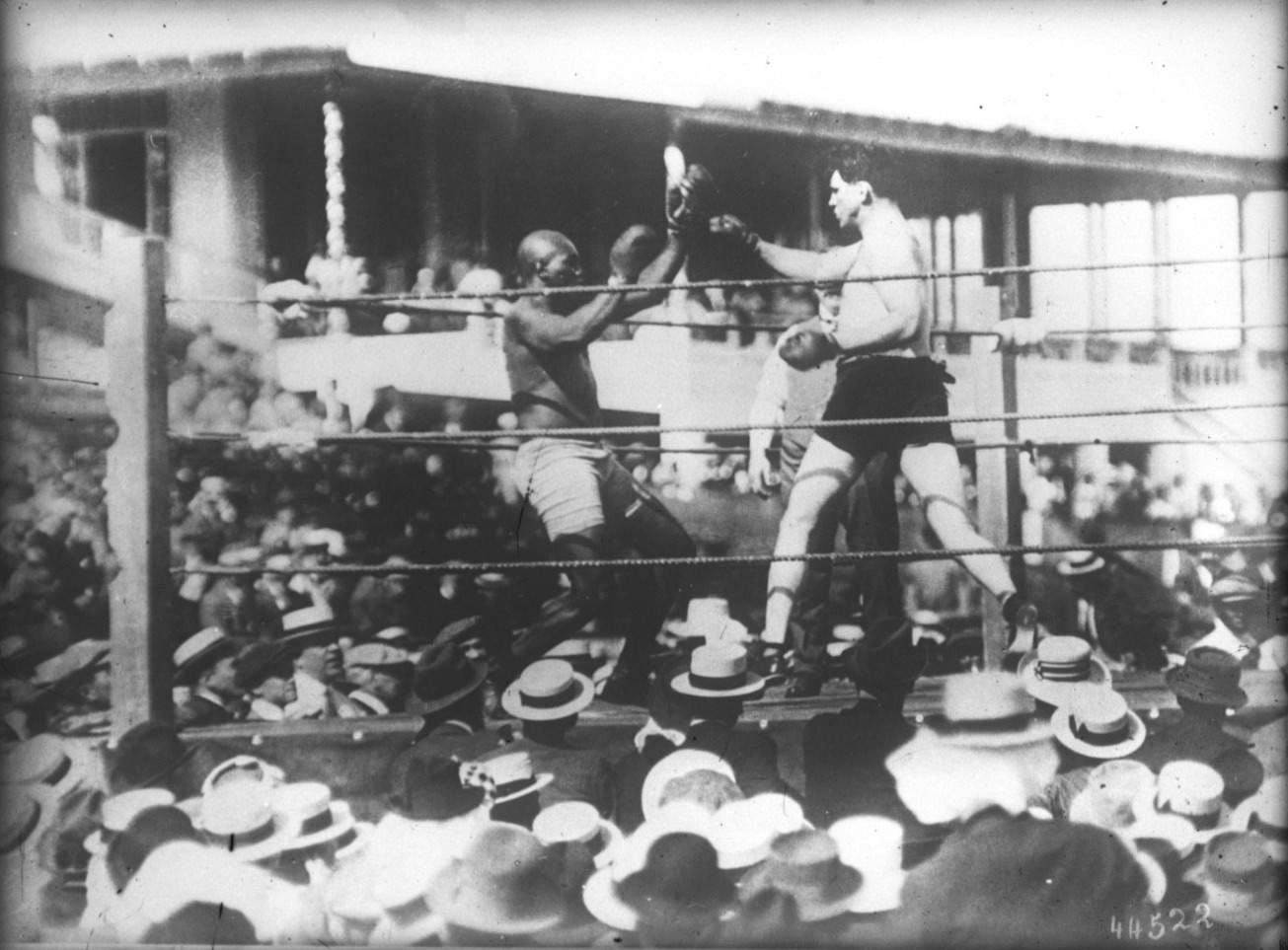

Fijó su cuartel de entrenamiento en los jardines del Hotel Miramar, en Prado y Malecón. Como sugería su sobrenombre, el Gigante de Pottawatomie remedaba el prototipo brutal de un acorazado: pesaba 110 kilogramos, medía 1.99 metros de estatura y tenía brazos de largo alcance. Superaba en toda la línea los 1.84m y 91 kilos del adversario. Más que su derecha poderosa lo distinguía el tamaño descomunal —récord para la división— y una resistencia que pocos superpesados lograban imitar, factor a la postre decisivo contra Johnson.

Un agente deportivo lo había sacado de un rancho lejano, y aunque el cowboy de 33 años conocía pocos secretos del ámbito del sparring, su perfil de mastodonte fue sobrado argumento para designarlo la nueva “gran esperanza blanca”; expresión que entrañaba la ansiedad de los fanáticos radicales por cesar el incómodo reinado del as afroamericano.

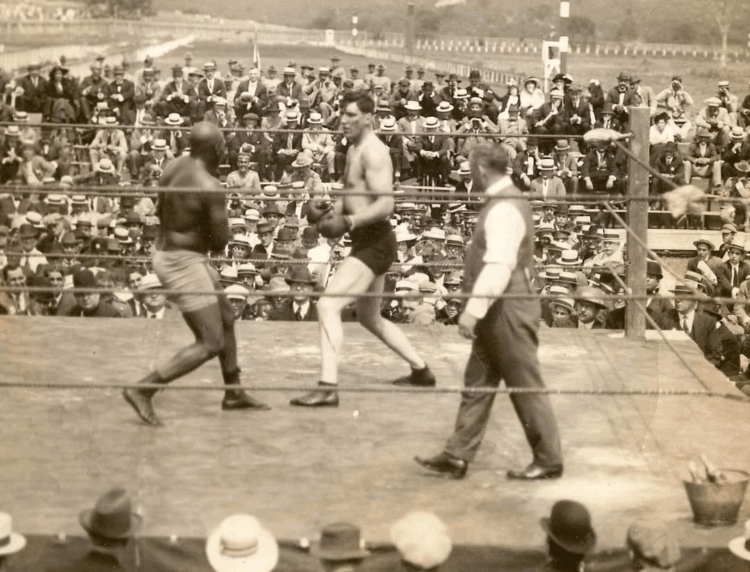

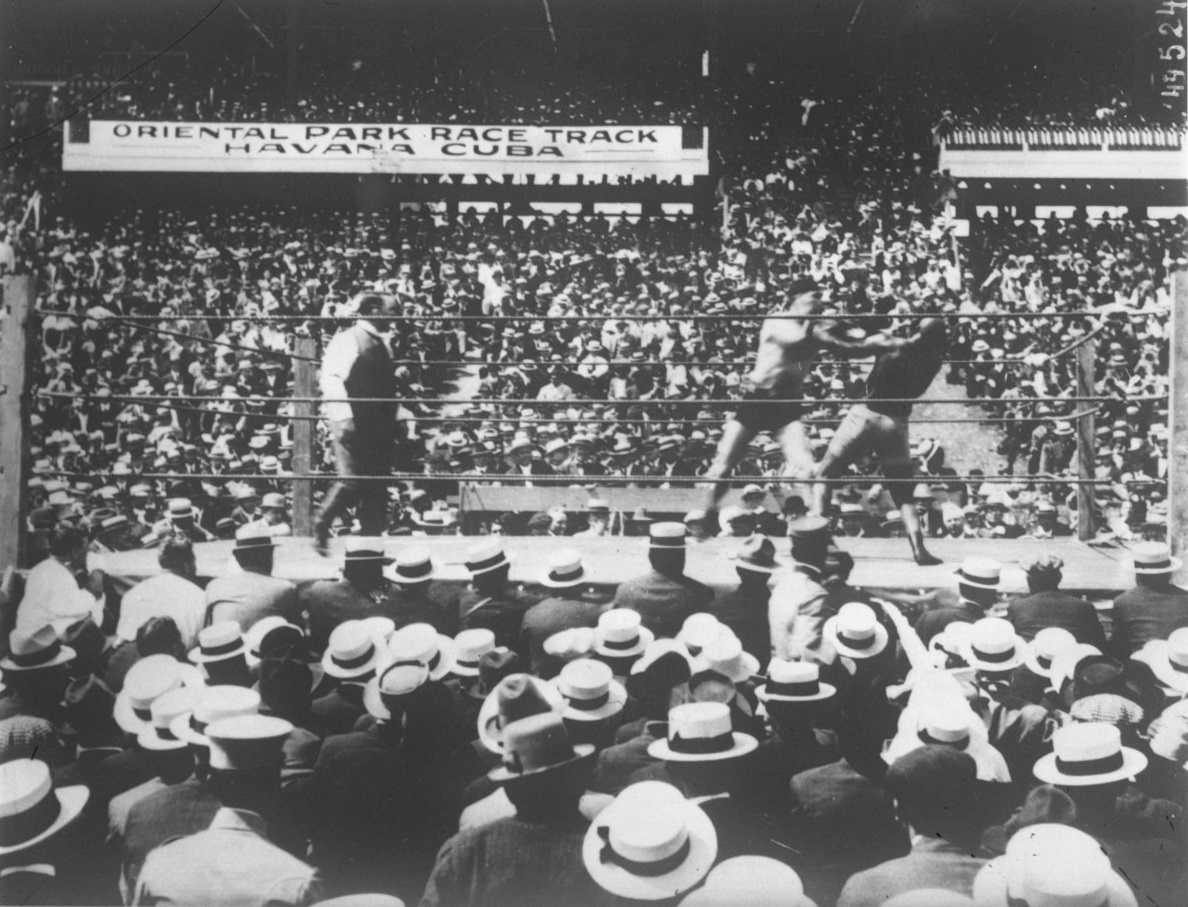

El combate fue concertado para el lunes 5 de abril. Al mediodía. El cuadrilátero —estilo “alfombra roja”— se levantó en el Oriental Park, inaugurado en enero. Conocido como el Hipódromo de Marianao, llegó a ser considerado en su momento el mejor de América. Por su pista de una milla corrieron veloces automóviles y los cascos de caballos marcaron el ritmo de impulsivas apuestas y emociones arrebatadas. Ocho mil espectadores cabían cómodamente en su Gran Stand, frente al cual se ubicó la esquina del campeón. Este vistió una trusa de color azul claro, mientras el retador portaba una azul marino.

La caída del rey

Al Gigante de Galveston le precedía la fama de tener en el ring su feudo. Los relatos lo habían arraigado en el imaginario socio-deportivo como una exhibición de bestialidad, un rinoceronte con guantes, un peligro… Haciendo gala de su favoritismo y experticia llevó los hilos de una pelea magnífica hasta la vigésima ronda. Tiraba misiles en forma de combinaciones, lances contundentes como martillos salidos desde ángulos imposibles; por momentos jugueteaba, incluso riéndose de la falta de inteligencia y técnica de su oponente; una demostración de poder y control. Pero mientras más alto volaba, más impactante sería la caída.

Jess Willard se mantuvo de pie. No era un boxeador cualquiera. Inflado de músculos y confianza saltó al encerado con la insolencia del joven rebelde que se enjuaga la boca y escupe frente al rey caduco. Era una montaña capaz de resistir impunemente toda clase de embates. La vigorosa anatomía del ranchero apenas mostraba la sensación de recibir los mazazos del rival, al que le sacaba una cabeza. Quizás el factor psicológico ante la impotencia o el picante calor fueron agotando la constitución de Johnson, en parte ya resquebrajada por la veteranía (37 años) y la fiesta parisina.

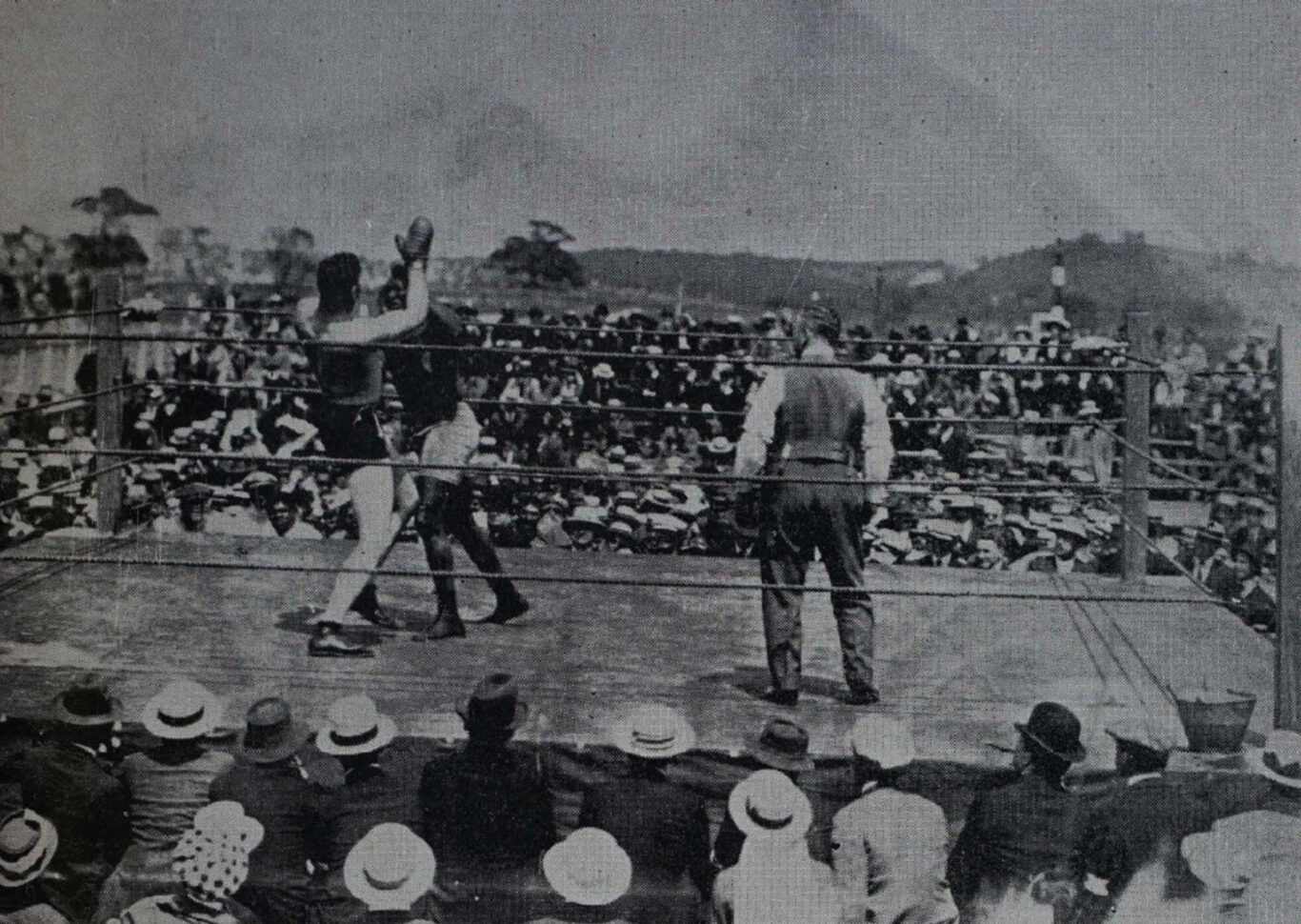

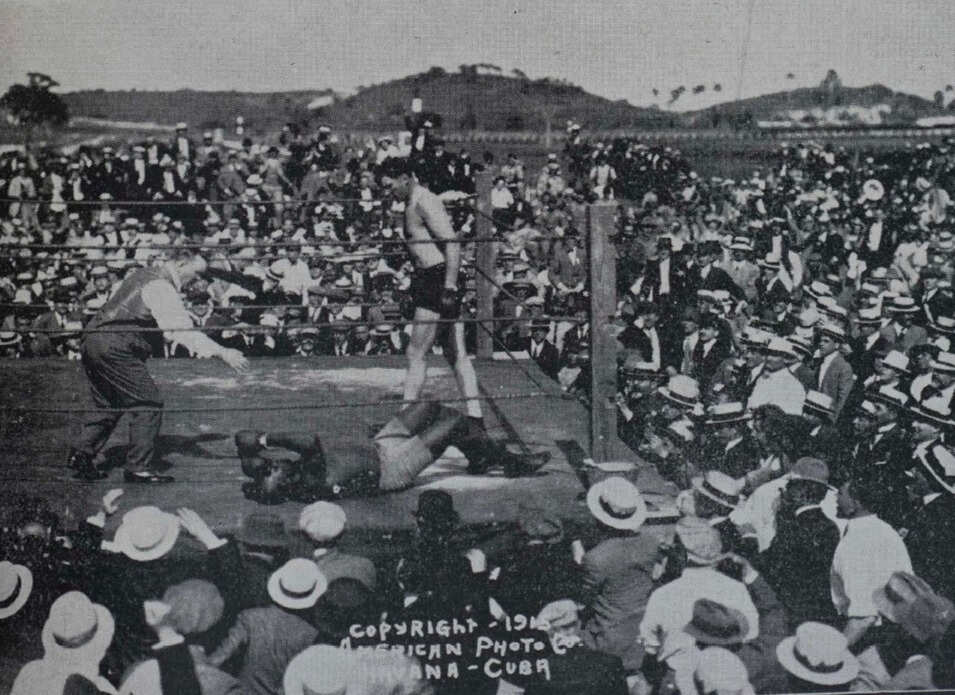

En el round 26 —de los inhumanos 45 pactados a tres minutos cada uno— llegó la sentencia aplazada. Transcurría la hora y 44 minutos de guantazos demoledores y sudores de resistencia, cuando un derechazo explosivo de Willard cruzó la cara del campeón, sacudiéndole la máscara de intocable. Johnson encarnó un muñeco de trapo, cayó con las rodillas dobladas como si le hubieran apagado por un segundo el sistema nervioso. Fue un KO al ego.

A esas alturas se veía venir. Una curiosa filmación de la pelea muestra en sus minutos finales a un Willard venido arriba, hostigando a un Johnson cansado y huidizo. Los ánimos se enardecieron al verlo caer. Conmociones de dos bandos: alegrías versus tristezas.

Algunos aficionados no querían dar crédito al veredicto de sus ojos por lo que se habían jugado en apuestas. Una pregunta tomó el mando del aire: “¿Cómo sucedió?”. Como quien se queda sin aire bajo el agua, el coloso caído manoteaba bocarriba en el afán de cubrirse de los jabs que el sol lanzaba a sus pupilas. La imagen del instante sería juzgada de obscena, pues ningún boxeador en su noqueado juicio habría tenido ese gesto. Había Johnson encerrado.

Su espíritu estaba fracturado. Minutos antes, al recostarse a la esquina en uno de los descansos, había enfocado a las gradas como buscando amparo —¿o algo más?— en la mirada de su esposa. La blonda francesita hizo un guiño que luego sería interpretado como: “Ya tengo el money”. Entonces el gladiador asumió que la suerte estaba echada y aun tuvo el “gesto generoso” —así lo calificó el célebre repórter Víctor Muñoz— de pedir que su amada abandonara el escenario donde acto seguido él iba a entregar su dignidad, rodando dramáticamente por el suelo. ¿Aquello era una descarada obra teatral?

“Enseguida, ante 20 mil espectadores, entre los cuales figuraba el presidente, general Mario García Menocal, y el alcalde, general Fernando Freyre de Andrade, el campeón simuló no poder levantarse del impacto de un golpe del esponjoso Willard… Con la artificiosa caída, el título de los completos se blanqueó, y miles de racistas durmieron en paz”, firmaría en una crónica sobre el hecho el periodista Luis Sexto.

A fin de cuentas

Nada oculto bajo el sol: el pleito desencadenó un aluvión de sospechas y opiniones polémicas. Algunos periódicos comentaron que casi todo el público consiguió percatarse de la jugada. Y se sintieron estafados y ofendidos. Por más que el promotor Jack Curley hiciera la vista gorda y negara a los periodistas la burda transacción, lo mayoritariamente dicho y aceptado es que Jack Johnson vendió el fajín por 30 mil dólares.

Aunque perder su dinastía ante un boxeador de papeleta inferior debió ser excepcionalmente doloroso para un atleta tan seguro y orgulloso como Johnson, este se mostró decente en la derrota. Sobre el ring saludó con respeto a Willard y le deseó suerte, aconsejándole que cuidara de sí y de su dinero. Pero con el tiempo se amargó y olvidó los modales. Veintitrés años después haría una turbia confesión: “Muchachos, Jess Willard nunca me hubiera destronado. Con una mano atada a la cintura yo le hubiera noqueado en menos de diez rounds, pero la fuerza de las circunstancias me indujo a pecar”. Según alegaba, consintió el arreglo a cambio de regresar a su país y evitar los cargos criminales que pesaban en su contra.

Sin más prueba que su palabra, Johnson se aferraría a esa versión por el resto de su vida. Si bien en 1920 pudo volver a Estados Unidos, la promesa del indulto fue una burla y debió pasar un año entre rejas. En libertad llevó una longeva carrera y una vida bajo ataques. A los 68 años murió trágicamente al estrellar su auto contra un poste, tras salir furioso de un café donde le negaron el servicio. Aún se le considera uno de los mejores pesos pesados de todos los tiempos.

No fue menos víctima “la esperanza blanca”. Nunca recibió el reconocimiento que merecía por vencer al gran Johnson y menos desde que este hizo sus cuestionadas revelaciones. El Gigante de Pottawatomie fue campeón indiscutible hasta que en el verano de 1919 un tal Jack Dempsey le arrancó la corona mundial y varios dientes, dejándolo para más recuerdo con nariz y costillas rotas. (Willard siempre creyó que Dempsey había embutido algo en los guantes para endurecer sus golpes, pero no se probó). Tras retirarse del boxeo se dedicó al mundo del espectáculo, actuando en teatros, circos y películas. Falleció con 86 años a finales de 1968.

La victoria de Jess Willard sobre la leyenda Jack Johnson sigue siendo una de las mayores sorpresas en la historia del deporte de los puños…y las mañas. Algunos entendieron que ganó en buena lid, por su resistencia y pujanza. Para las mayorías fue el clásico tongo. Más de una vez el pugilismo se ha visto contra las cuerdas, acorralado por la mano enguantada de la corrupción infame y las mafias criminales. No por gusto el periodista especializado Jimmy Cannon llamó al boxeo “el barrio rojo de los deportes”. A lo largo del tiempo la credibilidad de muchos combates ha sido seriamente cuestionada, como aquella sonada pelea en Marianao que terminó siendo la farsa del siglo.