Lo primero que conocí de El Chori fue su nombre escrito en las aceras de las calles. Estaba hecho con tiza blanca y resultaba curioso cómo cientos de personas lo pisaban y otros les daban la vuelta para no tocarlo con los zapatos. Para mí era muy entretenido el saltico de algunas mujeres cuando su vista tropezaba con aquella caligrafía nítida y pareja que él realizaba.

Estar sentado, sin hacer nada, dentro del local donde trabajaba mi madre, mirando para la calle era un espectáculo, un mundo. Frente estaba un edificio, en el cual había varios comercios, entre ellos uno chino. Allí preparaban el mejor Sundae de La Habana.

Mi madre trabajaba en la vidriera del Plaza, así llamaban a una pequeña tienda que estaba pegada a la pared oeste del hotel; es decir, en la parte izquierda de la entrada. Tenía un pequeño mostrador que daba a la calle Zulueta, allí dirigía casi siempre mis contemplaciones.

Dos personajes se movían constantemente por esa zona: La Marquesa y el Chori. Ella muy vistosa con su gran pamela, su vestido ancho y su andar y hablar despacio. Estaba allí para obtener dinero, pero no lo pedía. Caminaba y le sacaba conversación a todo el mundo y era como un ritual saludarla. Por supuesto, las personas le iban entregando monedas que ella agradecía de muy buena forma, sobre todo si le tomaban fotos. Difícil sería encontrar alguien que no la conociera. Era amiga de mi madre y nunca dejaba de pasar por la vidriera para saludarla.

A mi madre nunca le aceptó un centavo, quizás algún caramelo o chicle. Se ruborizaba por cualquier cosa y metía su quijada entre el hombro y el cuello y dejaba ver una suave sonrisa. Donde ella hacía su tiempo era en la esquina del portal de entrada al hotel. Allí, siempre estaba Horacio, el vendedor de periódicos que jugaba mucho con ella.

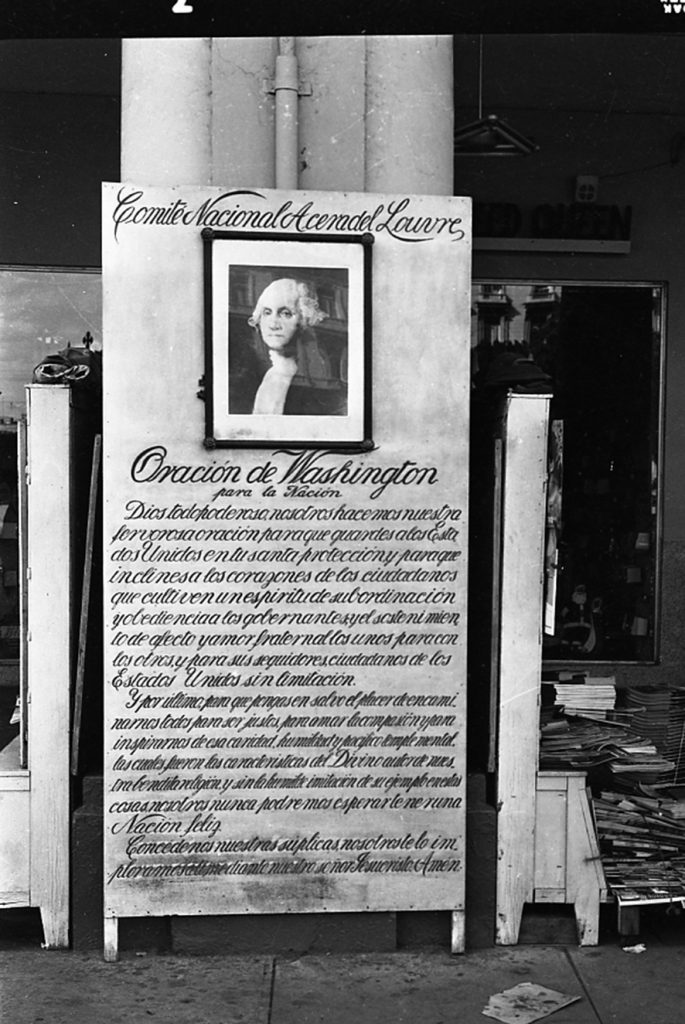

El nombre del Chori, aparecía recurrentemente en el pavimento. Donde más pintaba su nombre era en la zona del parque Central, el Prado, El Capitolio, las calles Galiano, San Rafael y la acera del Louvre, conocida como “la calle de las tarjas”.

![]()

En esta zona se movía mucho turismo y cerca de allí había algunos lugares que deleitaban a los visitantes obsequiándoles tragos para la propaganda y venta de sus licores.

Podías encontrar el nombre del Chori dondequiera, sobre todo en el suelo de las esquinas semaforizadas que era donde se daba gusto. En las cuatro esquinas dejaba su huella. Muchos, como yo, tratamos de verlo cuando escribía su nombre con tiza, nunca lo logramos; ni siquiera Horacio, el hombre que llevaba más de 10 años en el estanquillo de periódicos y revistas que se encontraba en el portal frente a la entrada del hotel Plaza.

El Chori llegó a ser conocido por su virtuosismo, tanto que cuando Marlon Brando llega a los cabarets de la Playa de Marianao, no va a los dos grandes que había allí: El Pensilvania y El Panchín; se va a los recovecos de la Playa, donde están los más pequeños. Allí se baila y se toca lo más genuino de la música cubana.

Brando fue inspirado por el escrito del columnista Drew Pearson, del New York Times, donde expresó: “El turista que visite la Habana y no llegue hasta la Playa de Marianao, para ver al Chori, no conoce La Habana.”

El actor quedó tan impresionado con el Chori que arregló todo para que se fuera a Hollywood.

Chori llegó al aeropuerto, se bebió un café y la puerta de salida que tomó no fue la que lo llevaba al avión. Desapareció por varios días. Después solo explicó: “Ni por aire ni por agua”.

Una de las primeras cosas que el Chori hizo cuando llegó a La Habana, desde Santiago de Cuba fue ir a la calle Galiano, a un lugar llamado Academia de Baile Marte y Belona, donde por diez centavos se podía sacar una dama a bailar una pieza y aprender a bailar —el autor bailó allí también.

De este lugar pasó para la Playa de Marianao, donde empezó su verdadera carrera y es aquí donde se hace famoso por su forma de tocar y hacer. Muchos grandes de la música y el cine pasaron por ese salón, entre otros, Agustín Lara, Cab Calloway, Errol Flynn, Ernesto Lecuona, Imperio Argentina.

El Chori era muy conocido, hasta la revista LIFE le había hecho una entrevista.

Más allá de haber visto su nombre escrito en las aceras cuando era un niño, lo vine a conocer alrededor de 1956 o 1957, les contaré cómo fui a verlo actuar la primera vez. En ese tiempo ya Carlos Fernández me había entregado una cámara y además del trabajo podía hacer algunas cosas para mí. También laboraba, a veces, en las decoraciones que realizaba Andrés García, autor de las portadas de la revista Carteles.

Andrés creó un equipo y trabajábamos a veces en algunas actividades importantes del Habana Yacht Club y también en el Teatro Prometeo, donde construíamos parte de la escenografía de las obras que se estrenaban. Hacíamos de todo. Andrés era quien diseñaba el trabajo y nos contrataba a Osvaldo Ozón (dibujante), a su padre, y a mí.

Me detengo para contar una anécdota relacionada con el padre de Osvaldo: el viejo Ozón trabajaba de mecánico en los ferrocarriles de Ciénaga, poco tiempo después de terminar con nosotros, dieron en su trabajo un acto donde el presidente Fulgencio Batista inauguraba unas locomotoras compradas en Alemania y armadas en Cuba, en los talleres de ferrocarriles.

El presidente se montó en la locomotora y tocó el botón que le indicaron y aquello ni se movió. Subieron al carro un grupo de mecánicos alemanes y la tocaron más que si hubiese sido la escultural rumbera Tongolele. Aquello no solamente no se movió, sino que no dio ni un quejido. El viejo Ozón se dirigió a uno de los jefes y le dijo que las conocía bien y la podía echar a andar. Delante de todos, incluidos los mecánicos alemanes, subió a la locomotora, se puso a trastearle diez minutos y dijo: “Ya pueden echarla a andar”. Y se llevó a cabo la ceremonia.

Al mes, el viejo Ozón se fue con bombos y platillos para Alemania, y allí, a los dos meses, se le detectó un cáncer en el cerebro y no le dio ni tiempo de llegar a Cuba.

También componía el team de Andrés, Dalmau, hermano de la mujer de Ozón. Este hombre tenía una historia larga, era muy inteligente y simpático. Yo le llamaba el ingeniero y le decía: “Tú das buenas orientaciones, pero no te veo coger la brocha”. Hicimos buena amistad. También su vida terminó en forma dramática al poco tiempo del triunfo de la Revolución.

Dalmau le había dicho a su esposa: “Vístete enseguida que estoy loco por comer y bailar contigo esta noche, pero tiene que ser rápido porque si no se pierde todo”. Ella no entendía nada, pero como él era así, y siempre estaba inventando, trató de vestirse lo más rápidamente posible; pero, al salir por la puerta vio a unos hombres que se dirigieron a Dalmau para hablarle y él se viró para la mujer y le habló: “Te lo dije. Había que apurarse”. Y se lo llevaron.

Fue acusado de introducir explosivo C-4 en Cuba —y fusilado. Él nunca lo negó ni quiso que nadie intercediera por él, me dijo varias veces Ozón, cuando nos encontrábamos en algún trabajo. Incluso las autoridades llevaron a Ozón para que hablara con él, pues se enfrentaba a una pena de muerte. Él le contestó: “Yo lo hice y tengo que pagarlo”.

Nuestro grupo trabajaba mucho, sobre todo los fines de año.

Volviendo a la anécdota de cuando fui a ver actuar al Chori por primera vez, fue precisamente una de aquellas noches, trabajando en una de estas decoraciones en el Yacht Club, por fin de año. Terminamos un poco tarde y me quedé con unos amigos en la zona, pues era un lugar de mucha afluencia de público y buena diversión.

En poco más de cuatrocientos metros, y a ambos lados de la Quinta avenida, entre una rotonda y la otra, había dos cabarés, el parque de diversiones Coney Island, tres restaurantes y bares y, al final, el Cinódromo, donde corrían los perros, y el Habana Yacht Club, uno de los más exclusivos de Cuba.

Si tomas por la Quinta Avenida, como el que va para el Mariel y doblas a la izquierda en la segunda rotonda, donde está el cinódromo, hay una avenida que va para San Antonio de los Baños, después un garaje, otra calle, y doblas a la derecha, a mano izquierda y, si no recuerdo mal, a unos pasos, estaba el cuchitril donde actuaba el Chori.

Esa noche fuimos a ver su espectáculo y a conocerlo.

Cuando entramos en aquel salón había pocas mesas ocupadas. Nos sentamos en el centro y bastante pegado a lo que parecía el balcón de una casa pequeña. Dentro de esa especie de jaula, si mal no recuerdo había tres o cuatro personas.

Los músicos estaban dormidos, y nosotros nos dedicamos a conversar y a tomar nuestras cervezas, tranquilos. Al poco rato uno de ellos, casi como se ve en el corto P.M., de Orlando Jiménez y Sabá Cabrera Infante, despertó. Se estiró un poco y empezó a darle unos golpes a la tumbadora y enseguida despertó a otro con el sonido y también empezó a tocar y así uno tras otro en la medida que despertaban, tocaban… lo que armaron fue mucho. Hasta aquella cosa que no se sabía si era escenario, balcón o jaula, se vio distinta y más grande. Sonaban de maravilla. Y así fue que lo vi por primera vez.

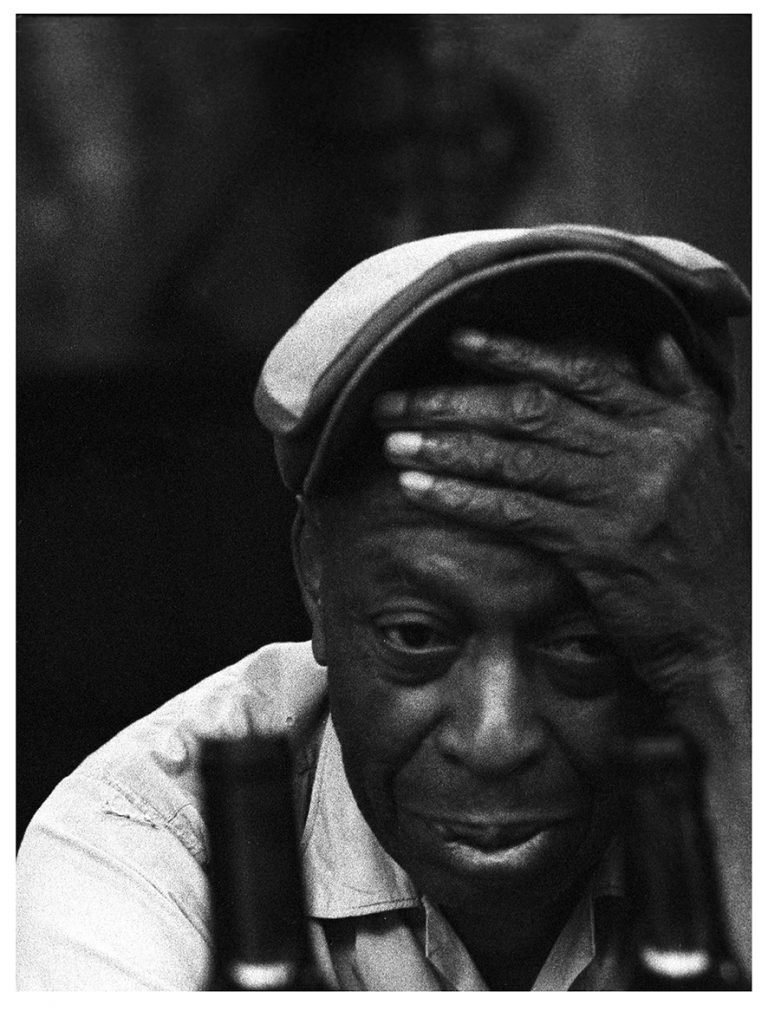

Pero donde hablé mucho con él fue en la peña Dominical de Alfredo González Zuazo “Sirique”, el hombre que lo llevó a tocar con “los Tutancamen”. Allí fue que le hice este par de fotos y espero contarles pronto de este lugar.

Tenía sesenta y dos años, pues había nacido el 6 de enero de 1900, pero se veía cansado. No obstante, tocaba allí y le sacaba música a cuanta cosa le caía en la mano. Se llamaba Silvano Shueg Hechavarría. Murió en 1974.

Excelente, maestro. Solo un detalle, un error bastante reiterado en la literatura al respecto. La anecdota que usted refiere no fue con Marlon Brando sino con Erroll Flynn, gracias a cuya gestion El Chori aparecio en el filme “The Big Boodle” (1957), rodado en La Habana.

Esas fotos suyas del personaje son clasicas de la fotografia cubana…