|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

He tenido la oportunidad de visitar algunos de los museos más famosos del mundo: salas imponentes donde cuelgan obras cumbre de la historia del arte, templos modernos donde la humanidad guarda su memoria en pigmentos y lienzos. Uno espera salir de allí con la mirada impregnada de colores, formas y emociones. Pero lo que me quedó grabado en la retina no fueron las pinceladas de los maestros, sino el amontonamiento de visitantes con el teléfono en alto, disputándose a codazos el mejor ángulo para una selfie.

Entrar a una sala donde cuelga una obra universal —da igual si es un Monet, un Velázquez o un Da Vinci— es sumergirse en un extraño ritual colectivo. El silencio solemne que uno imagina se rompe con el zumbido incesante de los disparos digitales. Los cuerpos ya no se acomodan para contemplar, sino para “entrar en el cuadro”: no como observadores, sino como protagonistas. Y las obras, paradójicamente, desaparecen detrás de las pantallas que las replican en miles de fotos idénticas.

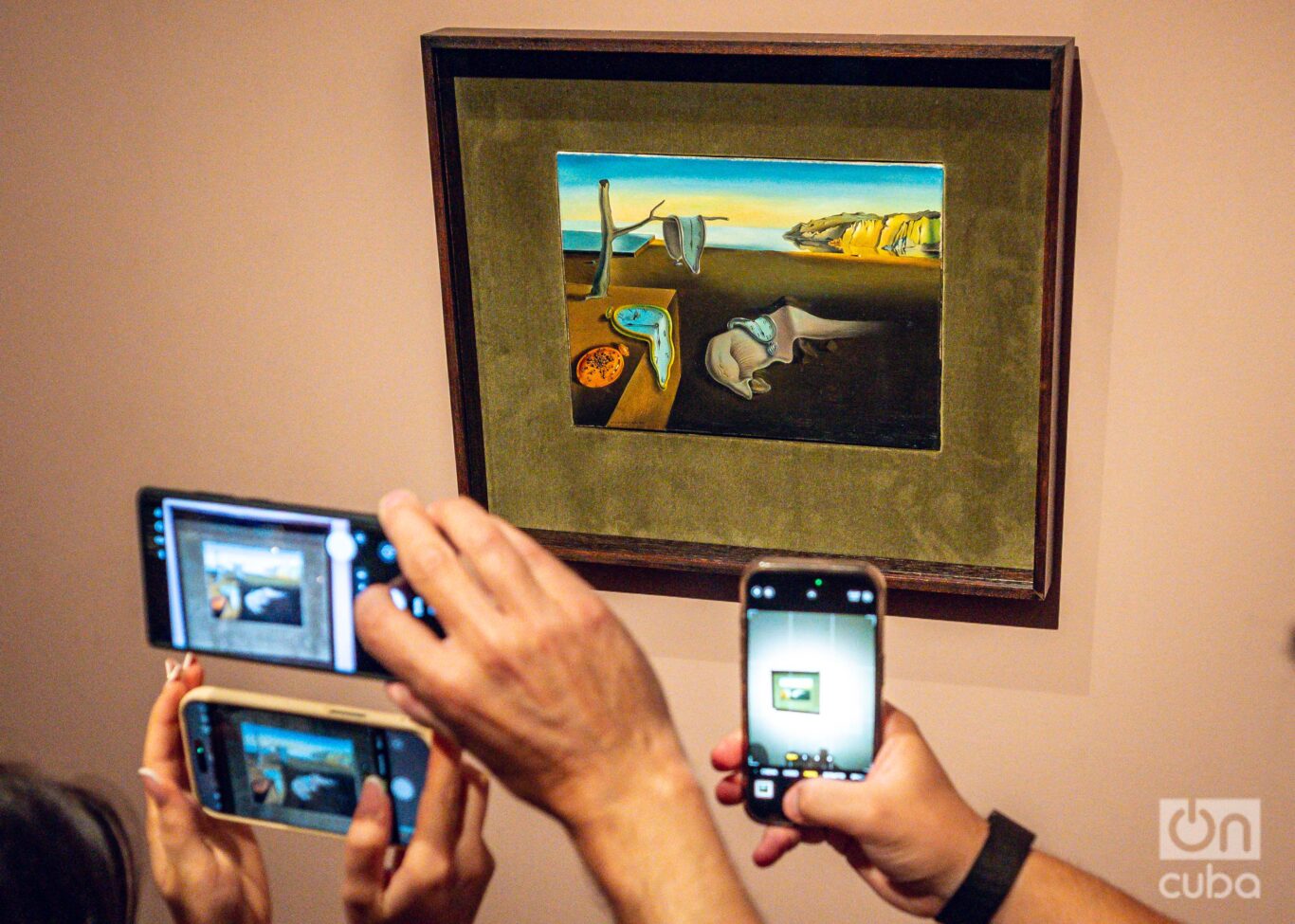

Hace poco, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), me encontré con un gentío compacto frente a La persistencia de la memoria, la célebre pintura de Salvador Dalí, también conocida como Los relojes blandos.

La escena tenía algo grotescamente surrealista: el tumulto de cuerpos y celulares convertía en pesadilla la contemplación de una obra nacida de un sueño. Nadie permanecía más de un segundo frente al cuadro.

Los empujones discretos, los codazos dosificados, se sucedían como parte de un guion no escrito. Quien lograba abrirse paso hasta la primera fila apenas alcanzaba a posar, disparar la selfie y marcharse apurado, dejando tras de sí un hueco que enseguida ocupaba otro visitante. El ritual se completaba segundos después, cuando la foto ascendía de inmediato a las redes sociales.

Me pregunté qué habría dicho Dalí de todo esto. Tal vez se habría reído con el bigote retorcido, proclamando que aquello era el mayor happening surrealista de masas jamás visto. O quizás se horrorizaría al ver cómo su obra, concebida para interpelar el tiempo y los sueños, se reduce a fondo de pantalla para el culto instantáneo de la selfie.

En medio del torbellino, la pintura parecía resistir. Allí estaban, imperturbables, sus relojes derritiéndose en un paisaje árido, recordándonos que el tiempo —ese que no alcanza ni para mirar un cuadro dos segundos— se nos escurre inevitablemente entre los dedos.

No fue la primera vez que lo viví. Frente a un Van Gogh, apenas pude detenerme unos segundos: una muralla de brazos extendidos y celulares me impedía contemplarlo en calma. En otra sala, frente a una escultura clásica, un grupo se turnaba para posar, sonriente, sin mirar siquiera la pieza que les servía únicamente de escenografía. La sacralidad del encuentro se había disuelto en el apuro por coleccionar pruebas de haber estado, más que experiencias de haber mirado.

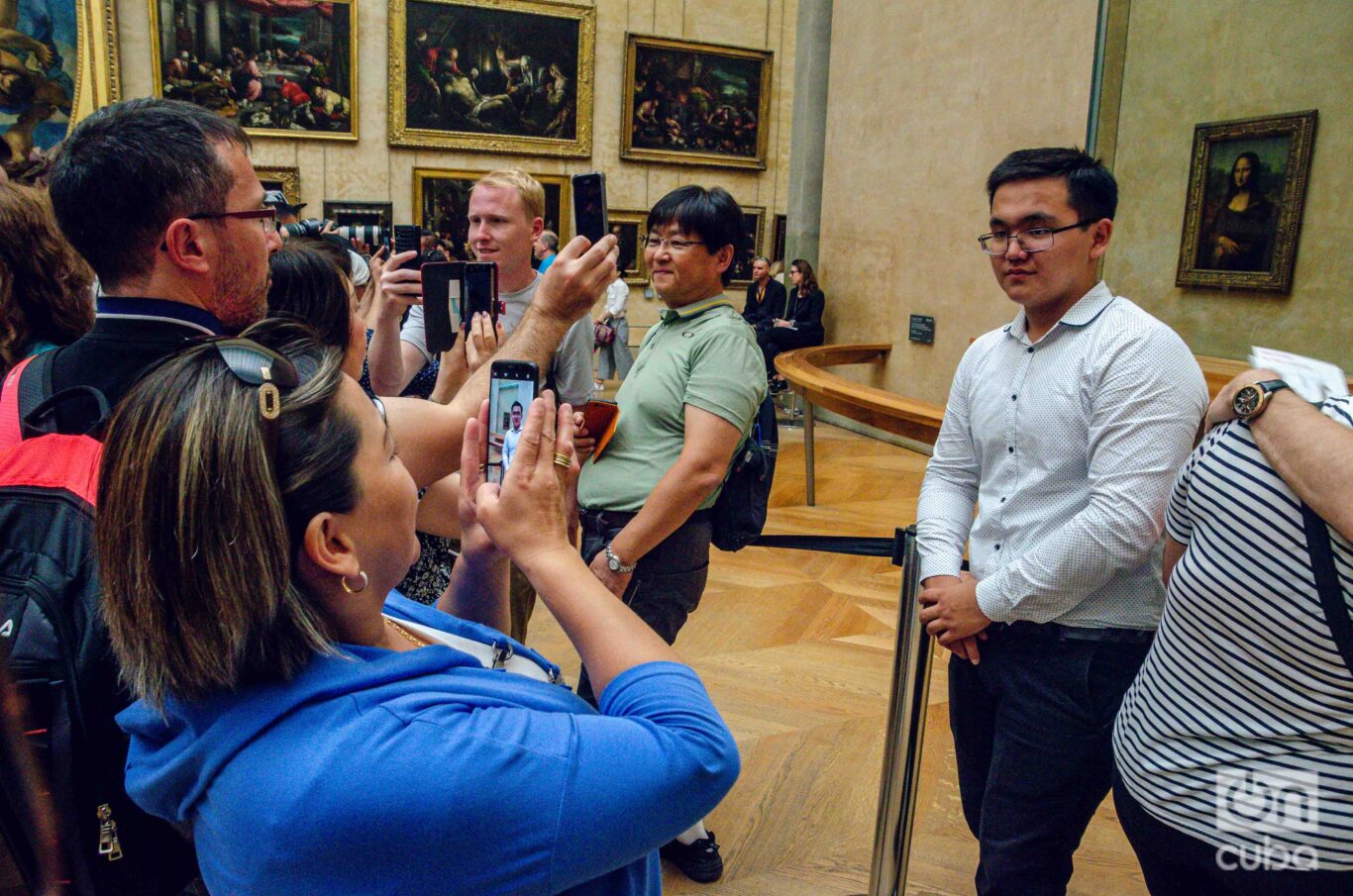

Y frente a la Mona Lisa… bueno, creo que, desde la distancia, la vi asustada. Rodeada de una multitud de turistas que la miraban menos que a sus propios reflejos en la pantalla, la dama del Louvre parecía implorar algo así como: “mírenme a mí, no a sus celulares”.

Podría sonar a nostalgia, como si todo tiempo pasado fuera mejor. Pero esta fiebre de imágenes habla de un cambio cultural más profundo: no basta con ver, hay que demostrar que se vio. El museo, que alguna vez fue un espacio de contemplación y silencio, se ha transformado en un escenario de consumo instantáneo, donde el ojo está mediado por la pantalla y la experiencia vale tanto como el número de “me gusta” que coseche.

La pregunta es inevitable: ¿qué significa mirar? ¿Miramos realmente cuando enfocamos con el celular? ¿O delegamos la experiencia en una imagen que, probablemente, ni volvamos a revisar? Quizás en esa multitud ansiosa por posar se esconda un vacío: la necesidad de apropiarse de algo inasible, de domesticar lo inabarcable de la belleza en un archivo JPG y proclamar ante la república de las redes sociales: “yo estuve ahí”.

La paradoja es que, en este nuevo culto, uno termina con la sensación ambigua de haber y no haber estado. Las obras maestras, por su parte, parecen quedar relegadas a un segundo plano, eclipsadas por la marea de pantallas a su alrededor.

A veces pienso que la solución sería simple: prohibir los celulares en los museos, como se prohíbe comer o fumar. Que las salas vuelvan a ser templos de silencio, donde el único clic sea el del pensamiento. Tal vez entonces recuperemos lo que, en el fondo, debería ser la esencia de un lugar así: detenernos a mirar.

Aunque, claro, esa propuesta sería tachada de retrógrada. Y es probable que, de aplicarse, los pasillos se vaciaran. Porque, aceptémoslo, para muchos la obra importa menos que el registro de haber estado frente a ella. Y si no hay foto que lo confirme, ¿existió realmente la visita?

Dalí, supongo, se moriría de risa con esa idea. Y tal vez tenga razón: vivimos en un mundo donde los relojes se derriten, donde el tiempo corre demasiado rápido como para perderlo mirando un cuadro. Mejor apretar el obturador, subir la foto y seguir caminando. La eternidad, en definitiva, ya no se mide en siglos de contemplación, sino en segundos de stories.

Lo viví en el museo del Louvre. Sin embargo aquí en La Habana en en el museo de Bellas artes se exponen maravillas nuestras. Visité la muestra de Wilfredo Lam y apenas habían visitantes….la mayoría turistas pero los cubanos lo ignoran….y es una pena