|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Cuando llegué a Hialeah, tuve la sensación de que no había salido de Cuba. En las calles se escucha el mismo español de los barrios de la isla. En los carteles de las tiendas no hay traducciones al inglés; tampoco en las agencias de viaje que anuncian encomiendas y pasajes a La Habana con letras de neón, ni en las tiendas de ropa, ni en los almacenes de productos típicos, donde suena a todo volumen la música de Los Van Van o de Willy Chirino.

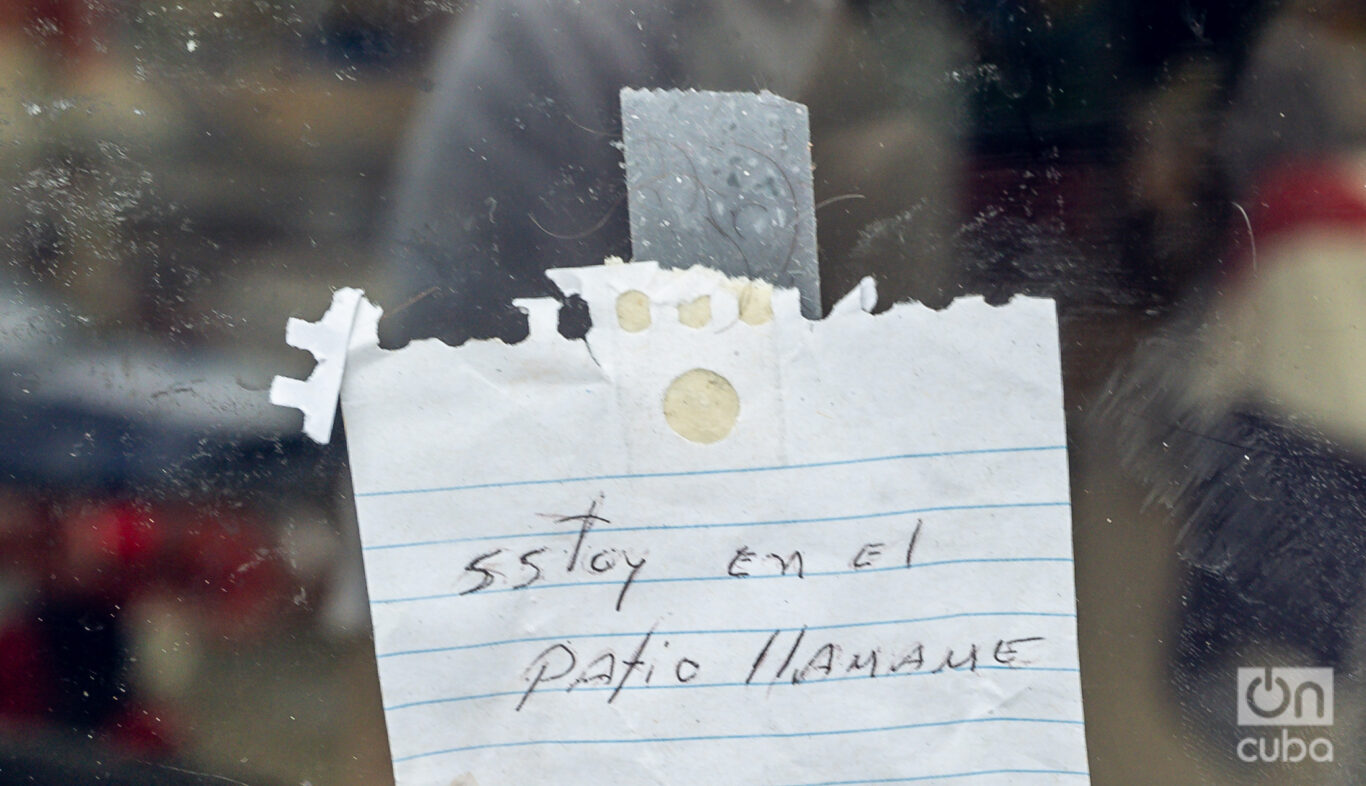

Hialeah debe de ser de los poquísimos lugares de Estados Unidos donde no hace falta hablar inglés. A diferencia de otras zonas de Miami, donde primero te reciben en inglés y luego, al reconocer tu acento, cambian al español, aquí la lengua de entrada es directamente la nuestra. El inglés aparece apenas en alguna expresión perdida, casi como una brújula que recuerda que estamos al norte.

Me pasó en el famoso Palacio de los Jugos, donde los carteles ofrecen batidos de mamey, mango y guayaba, yuca con mojo, frituras de malanga y chicharrones, como si fuera un agromercado en Centro Habana. O en la célebre tienda “Ñooo qué barato”, conocida como el “Walmart cubano”, porque allí encuentras de todo para la familia cubana del otro lado del charco. No hay rastro de la sobriedad estadounidense: todo es color, ruido, exceso, esa manera de estar en el mundo que arrastramos los cubanos incluso cuando cruzamos fronteras.

Para mi oído, “Hialeah” era un nombre conocido antes de pisarlo. De niño, en Cuba, lo escuchaba en boca de vecinos, amigos o familiares que regresaban de visita desde Estados Unidos. Muchos decían vivir allí. Era como una palabra que traía consigo noticias de ese otro lado del mar, cargada de sueños de migración.

No es casual. Según el último censo, el 96,3 % de sus habitantes se identifican como hispanos o latinos y más del 75 % son de origen cubano. Por eso algunos medios estadounidenses la bautizaron como “la ciudad menos diversa del país”. La frase parece contradictoria, porque lo que aquí se respira es precisamente diversidad cultural latinoamericana, pero es cierto que lo cubano predomina hasta borrar casi cualquier otra huella.

Fundada en 1925, Hialeah nació con apenas 1500 habitantes y un nombre de origen indígena que significa “Gran Pradera”. Esa imagen de tierras abiertas y verdes contrasta con la ciudad actual, convertida en un núcleo industrial y obrero con más de 230 mil habitantes.

La historia le reservó a Hialeah momentos de singular relieve: desde la partida de la aviadora Amelia Earhart en 1937, en su intento por darle la vuelta al mundo, hasta la filmación de escenas de El Padrino II en su hipódromo en 1974. Incluso sus flamencos —símbolo de la ciudad— llegaron desde Cuba en 1934 y terminaron convertidos en emblema oficial.

Pero lo que realmente transformó a Hialeah fue la ola migratoria cubana. A partir de los años 60, tras el triunfo de la Revolución, miles de mis compatriotas se asentaron en este rincón de Florida. Luego, en los 80, se sumaron los que llegaron con el éxodo del Mariel, y en los 90, los de la “crisis de los balseros”. Muchos eligieron Hialeah porque ya tenían familiares o amigos en la zona, y porque aquí podían hablar, trabajar y sobrevivir sin renunciar a su cultura ni aprender inglés.

Por eso la urbe adoptó el lema de “La Ciudad que progresa”. Y sí, progresó, pero lo hizo a su manera: sobre la base del esfuerzo obrero, de fábricas textiles controladas por latinos, de talleres de ropa y mecánicos donde la mano de obra cubana y centroamericana sostiene la economía local. Hialeah es, en esencia, una ciudad trabajadora.

Es tentador describirla como una “pequeña Cuba” en el exilio. Pero la ciudad es más que eso: es un laboratorio de identidades, un espacio donde se negocia cada día qué significa ser cubano, latino y estadounidense al mismo tiempo.

Algunos ven en esa homogeneidad cultural una limitación; otros, una fortaleza. Es paradójico: por un lado, representa la continuidad de Cuba fuera de ella; por otro, prueba que la migración es también un modo de fundar ciudades, de resignificar espacios más allá de las fronteras.