|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

En el mundo de la botánica cubana el nombre de Marta Aleida Díaz Dumas (La Habana, 28 de noviembre de 1950) no pasa inadvertido.

Empezó su carrera en ciencias biológicas en 1974. En los 90 obtuvo su doctorado en la especialidad de botánica, que la llevaría a convertirse en una orquideóloga reconocida, tanto en Cuba como fuera de la isla.

Miembro de las Sociedades Cubana y Latinoamericana de Botánica, de la Comisión Latinoamericana de Orquideología y del Grupo de Especialistas en Orquídeas de la Comisión de Supervivencia de las Especies (IUCN/SSC), Marta tiene tres libros publicados sobre esta flor tan singular, y 32 artículos científicos sobre el tema con enfoque en las especies endémicas de Cuba.

De 1974 a 1999 trabajó como docente e investigadora en el Jardín Botánico Nacional, y de 1999 a 2001 en el Instituto de Ecología y Sistemática. En los 2000 obtuvo una beca para hacer una estancia de trabajo investigativo en el David Rockefeller Center for Latin American Studies de la prestigiosa Universidad de Harvard, y entre 2001 y 2010, tras su retiro, se dedicó de manera independiente al diseño de jardines y espacios verdes en La Lisa, donde vive.

Conozco a Marta desde niña. Ella, su esposo y su hija siempre visitaban a mi tía en su casa en San Agustín, La Lisa. Desde la sala, las veía conversar largo y tendido en el balcón donde mi tía tenía su pequeño oasis. Helechos, episcias, begonias, violetas de todas formas y colores apenas dejaban espacio libre para sentarse en aquella terraza minúscula, tomada por una frondosidad que no se sabía donde empezaba ni donde acababa.

Además de la charla amena, las visitas de Marta eran la ocasión perfecta para que mi tía aprendiera sobre una de las huéspedes más difíciles de su vivero: las orquídeas, que a día de hoy sigue cultivando en su apartamento en Florida, Estados Unidos, con la ayuda remota de su amiga la orquideóloga.

Hoy Marta Aleida está alejada de la investigación, pero el vegetal sigue siendo su reino favorito.

¿Cuándo empieza tu trayectoria en la botánica?

En el tercer año de la licenciatura. Siempre me incliné por las ciencias biológicas, pero lo que me hizo decidir por este campo fue mi fascinación por el estudio de las leyes genéticas de Gregor Mendel y la teoría de Charles Darwin sobre la evolución de las especies. Así comencé, sin definir una especialidad. Luego me vinculé al departamento de genética de la otrora Escuela de Biología e iba en busca de materiales al Jardín Botánico Nacional, en aquel momento en pleno desarrollo. Me fascinaron las magníficas colecciones de plantas que había allí.

¿Cuándo y cómo empieza a consolidarse esta rama de la Biología en Cuba?

Aunque existen antecedentes de estudios botánicos realizados por científicos y estudiosos de nuestra flora, como por ejemplo el Ing. Julián Acuña, el Dr. Juan Tomas Roig o Henri Alain Lioger y Joseph Silvestre Sauget, hermanos del antiguo Colegio La Salle, la llegada a Cuba en 1968 de un científico alemán de la Universidad Friedrich Schiller de Jena marcó un antes y un después de la botánica en Cuba. El Dr. Johannes Bisse consolidó la formación en esta rama de los egresados de la Escuela de Biología.

¿Por qué estudiar orquídeas? ¿Qué te llevó a especializarte en esta flor?

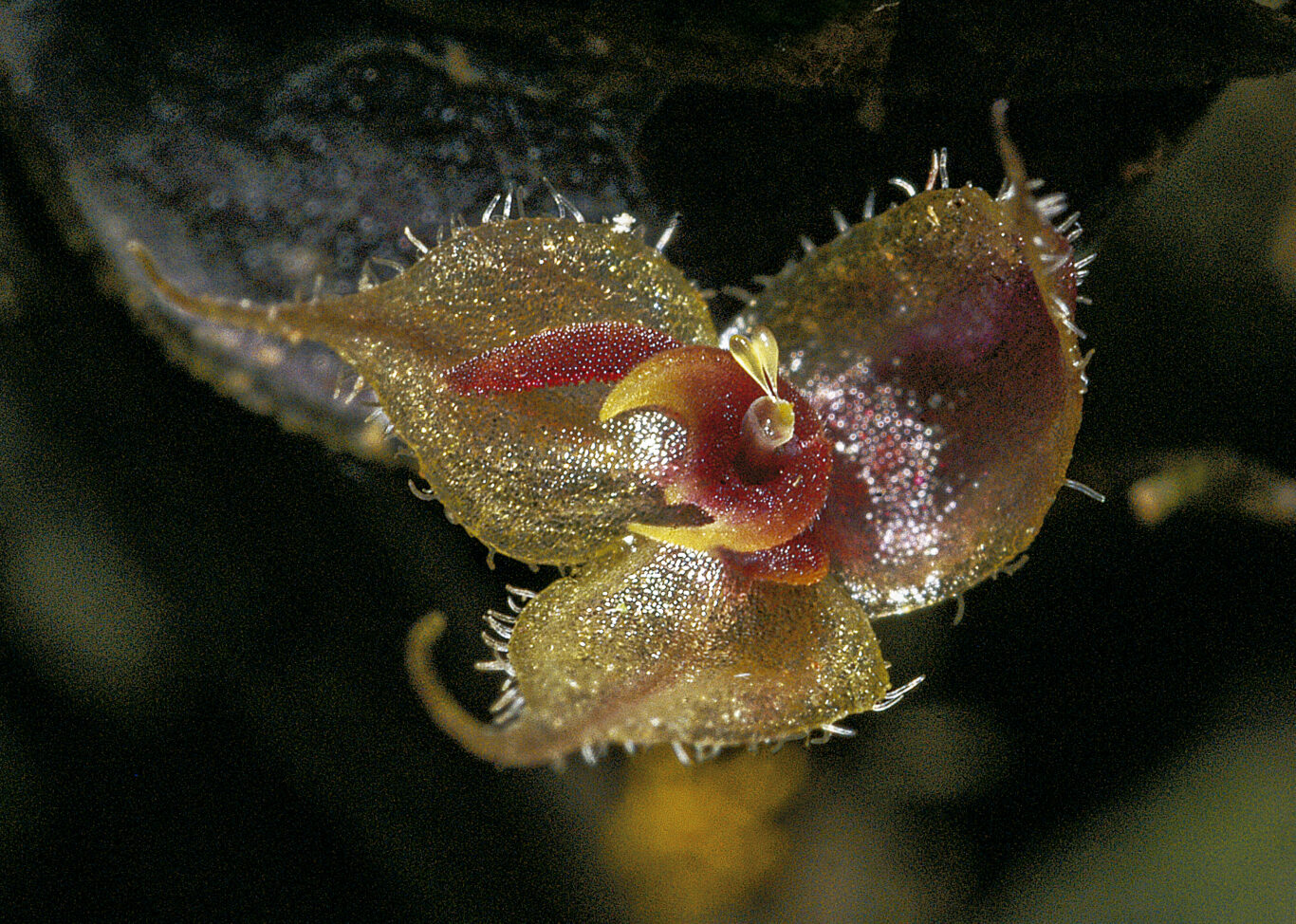

Las orquídeas pertenecen a una de las mayores familias botánicas: las llamadas plantas con flores. Mundialmente conocidas por algunas especies que se cultivan de forma ornamental, sus flores son de una belleza extraordinaria. Muchas de las especies que componen ese grupo son un ejemplo de cómo han ido evolucionando y especializándose a la par de sus agentes polinizantes, llegando a adoptar sofisticados mecanismos de atracción.

Además, es fascinante la variedad de hábitats en los que se encuentran. Solo en Cuba se han inventariado alrededor de 300 tipos, pero cuando me retiré de la investigación aún quedaba mucho por mapear sobre la real cifra de especies nativas, sus características, dinámicas poblacionales, ecología, estado de conservación y proyección para la protección de nuestra flora, en este caso de las orquídeas.

¿La orquídea es una flor?

Se le llama orquídea tanto a la planta como a sus flores. Dichas flores no son simétricas, y tienen seis piezas, tres externas iguales y tres internas, de las cuales una difiere al resto y es justamente la más vistosa: el labelo.

Son plantas hermafroditas, o sea, una misma flor tiene la parte masculina y la femenina, y ambas se fusionan en una columna llamada ginostemo. El polen se encuentra agrupado en una estructura llamada polinio. Los polinios son muy pesados para trasladarse por el viento, por eso se desplazan con la ayuda de otros agentes, en su mayoría insectos: abejas, avispas, moscas y mariposas, aunque las orquídeas también son polinizadas por colibríes.

¿Qué características de esta especie son menos conocidas?

Una de las mayores curiosidades son los sofisticados mecanismos de polinización que tienen. Algunas orquídeas poseen un labelo que se asemeja tanto en forma como en color, y hasta olor, a la hembra del insecto que la poliniza, de forma tal que el macho de esa especie de insecto llega a la flor a “copular”, y en el intento las polinias se adhieren a su cabeza y son trasladadas a otra flor mientras este sigue en su búsqueda de pareja. De esta forma, se garantiza el traslado de los polinios y la polinización necesaria para la reproducción de la planta.

Una orquídea muy importante en la historia de la ciencia es la Angraecum sesquipedale. Dicha especie tiene un labelo con un largo espolón que contiene néctar. Se conocía la planta, pero no el agente polinizante. Charles Darwin, al observar sus características florales, predijo la existencia de un insecto con una larga espiritrompa que le permitiría libar el néctar mientras realizaba la polinización. Luego de la muerte de Darwin fue descubierto el agente polinizante: una mariposa nocturna con esas características.

¿Tenemos especies endémicas?

Existen aproximadamente 320 especies de orquídeas en Cuba. La cifra no es exacta ni definitiva, pues a medida que avanzan las investigaciones el número crece. Algunas orquídeas cubanas son: Broughtonia lindenii, Tolumnia calochila, Tolumnia sylvestris, Encyclia phoenicea, Epidendrum wrightii.

Has hecho trabajo de campo en diversas regiones de Cuba. ¿Qué zonas se caracterizan por la presencia de orquídeas?

En Cuba las orquídeas están presentes en prácticamente todos los ecosistemas. Ahora bien, en cuanto a diversidad, las zonas boscosas húmedas, como la Cordillera de Guaniguanico y la Sierra Maestra, son las más ricas en especies diferentes.

¿Qué fue lo más interesante de estas experiencias en campo?

Entre las experiencias más interesantes que teníamos durante las expediciones estaba el hallazgo de alguna nueva especie, aunque sabíamos que a partir de su colecta se iniciaba un largo camino en la investigación.

Ejemplo de ello fue el redescubrimiento de Laeliopsis cubensis en la Reserva Ecológica La Coca, provincia La Habana, una especie de la cual solo se conocían unos pocos ejemplares en herbarios históricos y era endémica de Cuba, o cuando tras una minuciosa investigación se describió por primera vez para la ciencia una especie como la Bletia antillana, de Oriente.

¿Hay políticas de preservación ambiental enfocadas en ellas?

Aunque ya estoy alejada de las investigaciones que se realizan en Cuba en este sentido, sé que la Red Nacional de Jardines Botánicos juega un rol importante en la conservación de la flora cubana, y eso incluye a las orquídeas. En esto inciden múltiples organismos e instituciones, en su mayoría científicas, como son el Centro Nacional de Áreas Protegidas, Flora y Fauna, y otras organizaciones de la sociedad civil vinculadas al cuidado y conservación del medioambiente.

El contacto con coleccionistas y aficionados es importante como parte de la estrategia de conservación de las orquídeas autóctonas y para encauzar una correcta educación ambiental en nuestra población.

En 1988 publicas tu primer libro, Las orquídeas nativas de Cuba. ¿A qué tipo de lectores va dirigido este volumen y qué contenidos podemos encontrar en él?

Fue un libro de conocimiento básico general para la población y tuvo buena acogida por parte del movimiento de aficionados al cultivo de orquídeas. Hubo una segunda edición en 1996 y en 1998 se hizo una versión en inglés.

¿Sigues vinculada a la investigación?

Me retiré del ámbito científico por decisión personal y comencé un emprendimiento en diseño y ejecución de jardines y decoración con plantas ornamentales. Construí en el municipio de La Lisa “Jardín Cala”, un espacio de exposición y venta de plantas ornamentales que fue concebido como un proyecto de recuperación de espacios inutilizados o mal utilizados. Junto a un amigo, convertí un basurero en espacio verde en una comunidad de bajos recursos.

¿Qué especies no faltan en el jardín de una orquideóloga?

Por un problema de espacio tengo solo algunas especies comunes y ornamentales. Nunca fui coleccionista, sino una estudiosa y amante de la naturaleza cubana. Las especies que más se cultivan son las más llamativas, en su mayoría exóticas e híbridas.

Nuestras especies silvestres y autóctonas, a veces con flores que para muchos serían insignificantes, son las que más admiro, pero en su hábitat.

¿Cuál es tu favorita?

Todas tienen su encanto.

¿Qué consejos le darías, como botánica y orquideóloga, a quien quiera cultivar esta especie en casa?

Si cultivas alguna especie autóctona asegúrate que no sea tomada de la naturaleza. Recomiendo dedicarse a las miles de especies cultivadas que ya existen y se comercializan. Lamentablemente, en Cuba no hay un mercado que cubra la demanda de orquídeas, pero sí existe un intercambio solidario entre coleccionistas y aficionados.

Con gran orgullo he leído este artículo sobre la Doctora Marta Aleida Días, gran amiga y prestigiosa Cientifica. Gracias!