Era la mejor alarma: el silencio. Y esa mañana de julio mi madre apagó muy temprano el ruidoso ventilador. El aparato estaba hecho a partir de la secadora de una lavadora rusa, y en cuanto el subconsciente se percataba de la tranquilidad me despertaba. Los días que me quedaba en la cama dando vueltas, el calor hacía lo suyo. Pero aquella mañana mi madre se sentó a mi lado y me dijo que Raulito, el vecino, me andaba buscando.

Raulito era buen chamaco, unos años mayor que yo, flaco como un junco de río y buen amigo. Estaba sentado en la sala de la casa tomándose un poco de café con leche. Casi nunca desayunaba porque en su casa eran muy pobres, y mi madre cuando podía le daba de comer.

Cuando me vio, trataba de tragarse un mendrugo de pan y me miraba con los ojos de quien tiene algo que decir urgentemente. Engulló, respiró profundo y me dijo: “Te tengo el negocio del siglo”.

“Encontré un lugar secreto en la Laguna del Mudo donde se cogen los mejores peleadores de toda la zona. Si me ayudas, vamos a la mitad. Los vendemos a dos pesos y así reunimos un poco de dinero en las vacaciones”.

Acabé de estirar el cuerpo, me rasqué el costado como cada mañana y le dije: “Compadre, ¿para eso me despertaste tú?”, sabiendo que en el pueblo ese negocio lo tenía Leoncio. “El viejo resabioso ese, que cuando se entere de que andamos en eso…”.

Raulito ripostó: “Mi hermano, te digo que lo que encontré es una mina, nos vamos a hacer ricos, olvídate del viejo Leoncio. Ya veremos cómo nos quitamos eso de encima”.

***

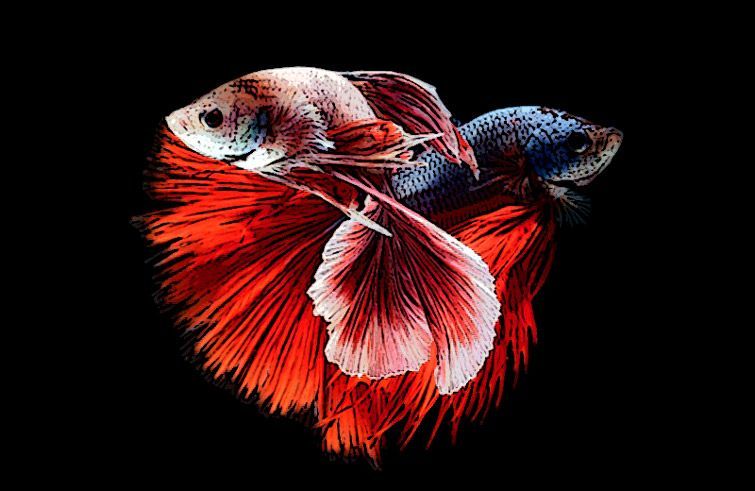

Los peleadores son peces pequeños, bravos y territoriales, no más grandes que un dedo meñique. Sobreviven al cautiverio dentro de un pomo de cristal y se les alimenta con lombricillas. En Cuba los ponen a pelear y hasta apuestan por verlos morderse hasta matarse. No importa si son peleadores, tomeguines, gallos o perros, en la gente hay un vicio de pelea que a fin de cuentas pagan los pobres animales.

Cuando se sienten amenazados abren las aletas dorsales que se unen con la cola y con otra por todo el abdomen como un abanico. Se ponen oscuros y brillan más los colores en las aletas, que pueden ser azules, verdes, rojas o amarillas, tonos que también les sirven para aparearse. Curiosamente tienen debajo de la cabeza una especie de pañoleta, que también llaman cuchilla, aunque ellos cortan con la boca, lanzan mordidas y tiemblan en un extraño frenesí.

Se entrenan. Se les coloca un espejo frente al pomo y al verse reflejados atacan su propia imagen como si fuera otro pez. Golpean el vidrio además con la cola, con el valor que puede llegar a tener un animal tan bello y diminuto.

***

Mi madre, a buen oído, me llamó por la ventana luego de que Rauli se fue a preparar para la primera captura. Yo no había aceptado aún. Ella me tomó por los hombros y me miró a los ojos para decirme: “No te metas en eso, Raulito es un buen muchacho pero cuando Leoncio se entere de que le están haciendo competencia, la cosa no va a terminar bien. No te quiero en broncas. Acuérdate que el difunto abuelo de Raulito tuvo un altercado con Leoncio y hasta machetazos hubo. Tú eres un muchacho y estás para estudiar…”.

Pero las ganas de ayudar a mi amigo estaban por encima de la lógica de mi madre. No se podía permitir más que la misma ropa y un par de comidas frugales al día. Así que nos fuimos Raulito y yo con una caja plástica de huecos pequeños que funcionaba como red, y para echar los peces un tanque de diez litros que rellenaríamos con agua de la laguna. Bajo la mirada inconforme de mi madre nos alejamos a pie con una sola condición: No decir nunca la localización de aquel lugar.

Cinco kilómetros después, entramos en territorio hostil. Marabú, yerba cortadera que hiere y arde, ganado jíbaro… Apenas se veía un leve trillo en la espesura, el suelo era una arcilla negra y mojada que se tragaba los pies hasta la rodilla. Fue difícil llegar al macío en la orilla de la laguna, pero éramos expertos en el monte, nacidos y criados en la maleza.

El primer lance fue debajo de las plantas que viven sobre el agua, les llamábamos Panza de Vaca. Resulta que por el calor los pececillos aprovechaban las aguas frescas. Raulito tomó la caja, la arrastró pegado al fondo fangoso unos cuatro metros, con el agua a la cintura. Me llamó y entre los restos de raíces y hojas secas, entre la suciedad, sacamos varios machos. Las hembras, que eran más, las devolvimos al agua.

En diez lances capturamos casi cuarenta ejemplares. Regresamos con el atardecer y nos cogió la noche depositándolos en oscuras botellas de refresco rellenadas con agua limpia y algunas lombricillas para que se alimentaran. Me antojé de uno porque era grande y fuerte, color rojo vino. Ese lo llevé a la casa conmigo, para admirarlo en un pomo de boca ancha. Rauli decía que no había visto peleador como aquel y hasta nombre le pusimos: Conan, como el héroe encarnado por Arnold.

De aquella camada todos salieron buenos. Poco a poco nuestra venta fue alcanzando fama y todos iban a comprar los peleadores de Rauli, que siempre ganaban contra los de Leoncio. En una alcancía de barro con forma de puerco echábamos las ganancias y cuando alguien llegaba con un billete grande de cinco o diez pesos pasábamos el mal rato de tratar de sacar el vuelto por la hendija. Pero se llenaba y perdimos la cuenta por trescientos y tantos pesos. Para nosotros, una fortuna.

En una de las pescas, a principios de agosto, detectamos que nos seguían. Eran dos muchachos conocidos que casualmente vivían cerca de Leoncio. Así que aquel día nos fuimos a la peor laguna, donde apenas se cogía hembras pequeñas. Ellos, al parecer, le dijeron a Leoncio y anduvo en vano buscando peleadores buenos allí. Los burlamos a todos.

Y la fama fue creciendo. Los vendíamos a dos pesos, y algunos nos pagaban hasta tres.

***

El que no tenía precio era Conan. Hasta mi casa fueron varias veces a retarme. Mi madre espantaba a los niños de mi patio. No quería pelea de ningún tipo.

Y un mal día llegó Leoncio al patio de Rauli, con su sombrero alón y tabaco apestoso. Estábamos los dos cambiando peces de un pomo a otro. A lo lejos silbó y nos hizo seña a los dos. Lo sabíamos, nada bueno se avecinaba. Yo tomé un palo y Raulito salió desarmado. “Suelta ese palo –me dijo. Ese viejo no va a hacer nada”.

El hombre con expresión desagradable y su voz trasnochada nos dijo: “Les voy proponer una cosa. Su mejor peleador contra el mío, y el que pierda deja de vender. Y no me digan que no, hay mucho pescao pa tan poco pueblo…

“Si mañana al mediodía no están en la Pipa (lugar donde se peleaban gallos y perros además), Sandino entero se va a enterar de que ustedes son unos pendejos”.

Se retiró, a paso lento, con un halo de maldad indescriptible. Rauli y yo nos miramos y ¡claro que iríamos!, con el gran Conan el Bárbaro, a defender el naciente honor de un par de adolescentes luchadores.

Nos levantamos temprano al otro día y alimentamos a Conan con huevo hervido. Era su primera pelea, pero tenía raza de campeón.

A las 11:30 llegamos a la Pipa. Una multitud de curiosos nos esperaba. Corrían las apuestas y la peor noticia fue que peleábamos contra el Tilapia, un experto pez que se había ganado un nombre con las agallas.

Logramos sacar antes unos doscientos pesos del cerdo de barro, para ponerlos sobre las aletas de Conan. El mismísimo Leoncio aceptó la apuesta. Justo a las doce, con la ardiente luz cenital, depositamos los dos peces en una pequeña pecera de unos cinco litros de agua. La diferencia de tamaño era notable. Conan, más pequeño. Al principio no se encontraron, luego nadaron un poco, como si estuviesen oliendo la presencia del enemigo y justo en el medio, se miraron de frente y abrieron sus aletas como banderas al viento.

Comenzaron las mordidas y los golpes bruscos. De un tirón Conan perdió parte de su cola. Varias veces intentó atrapar al Tilapia pero este se escapaba con habilidad. Otra vez atacó el costado el maldito y un puñado de escamas cayeron al fondo, escamas diminutas que revelaban una herida casi de muerte para el noble Conan.

Las apuestas cambiaban fuera, todos gritaban como anunciando otra derrota cruel para Raulito, que solo pensaba en vengar aquella vieja rencilla entre su abuelo y nuestro contendiente. Nos miramos, estuvimos a punto de detener el duelo, yo no quería ver al pez morir.

Pero inesperadamente Conan logró morder, y tenía la boca dura de impactar el cristal del pomo donde vivía cuando le poníamos el espejo, tan dura que atrapó al Tilapia por una agalla y sacudió tres veces con una fuerza que le arrancó la mitad de la cara al otro. Se hizo un silencio de tragedia, mientras nuestro peleador se comía aquel trozo en el fondo de la pecera. El otro ascendía bocarriba a la superficie.

¡Ganamos cojones! Y saltamos de alegría, y todos los que nos apoyaban cogieron la pecera y la alzaron en las manos, el agua mojó a muchos, pero logramos sacar a Conan a su pomo original. ¡Qué peleador aquel!

Leoncio pagó y se fue en silencio con una comitiva, planificando otros desafíos. Nosotros nos fuimos a casa. No vendimos más peleadores. Cuando Conan se repuso, unos días después, los juntamos a todos en un solo recipiente y los devolvimos a la Laguna del Mudo. Rompimos el cerdo esa noche, y dividimos más de quinientos pesos a la mitad.

Este muchacho es sencillamente algo que el espíritu de Onelio Jorge Cardoso devolvió al imaginario cubano en pleno 2017. Gracias por tu prosa guajira Miranda. Se te quiere bien

Hace rato digo que J.J. Miranda tiene un interesantísimo libro de crónicas costumbristas entre manos, pasadas por el halo fantasioso de la ficción. Con un potencial adaptable al cine de bajo presupuesto que resulta increíble. Quizás debería contactar a los realizadores de TV Serrana para que vayan hasta allá a filmar lo que narra el autor. Que se lo piense. La idea tiene potencial.

yo en mi infancia tambien los peleaba gracias por traerme esos recuerdos

No sabía que los ” Betta Splenders” ( pez peleador de Siam) se daban silvestres en Cuba, debe ser que alguien liberó algunos y se reprodujeron en esa laguna ,que bien ,se podría hacer con otras especies ornamentales . Coincido con ENTRADA ALTERR , el escritor me sacudió con la onda de Onelio J. Cardoso, tiene garra ,aplaudo estas cosas.

Es un extraordinario contador de historias… suscribo el comentario de Rolando Leyva, es una muy buena idea…

Muy buena la historia. Leoncio me recordò al viejo Eloy de mi natal San José, que hizo su fortuna vendiendo peces. Un abrazo.

jorge como andas amigo?!! no muy puntual los domingos pero siempre leo tus publicaciones. A veces dejo que se amontonen varios de ellos para leerlos “a carretilla”. la laguna del mudo y los peleadores no hicieron más que llevarme a nuestro común Sandino. De esos peces tuve muchos en pomos de los más variados fines, recuerdo que el pomo de boca ancha era el mejor: amplio, transparente y con la ‘boca ancha’, para meter la mano y atraparlos fácilmente jejeje. Recuerdo que tenía separado par de ellos que solo eran de gala, solo para exhibición, otros, los de menor tamaño en la cola eran los de pelea, que le permitieran ser menos vulnerables a los ataques del contrario, qué tiempos de muchacho. Gracias amigo por lo que haces, es muy emocionante para el que vivió allá su infancia y adolescencia, volver de nuevo a sus andanzas estando lejos de allá, gracias a tu magnífica narrativa. Tantos no se equivocan cuando dicen que puedes hacer algo mayor con estos espectaculares cuentos. Un abrazo a ti y a los tuyos. “el Yoe”