Serafín “Tato” Quiñones reconoce en una entrevista que no se sintió afectado o beneficiado al enterarse del triunfo revolucionario en la mañana del 1ro de enero de 1959. Afirma que su adhesión al proceso ocurre “cuando Fidel Castro se refirió por primera vez (…) al problema de la discriminación racial y el racismo (…) Ahí sí me pareció a mí que lo que estaba pasando tenía que ver conmigo”. Ese criterio arroja luces a la afirmación del cineasta cubano Eliseo Altunaga, quien, al ser interpelado sobre la relación de los negros cubanos con la Revolución, expresa categórico: “Pienso que los negros cubanos son la Revolución Cubana”.1

Esos testimonios, aun desde lo anecdótico, permiten dimensionar la magnitud del desafío que asumió la Revolución cubana con respecto a la raza y el racismo. Una problemática marcada históricamente por la polémica, la invisibilización, la criminalización, pero también por la autoafirmación cultural e identitaria afrocubana, siempre con impactos estructurales visibles en la política, la cultura y el entrejuego de identidades en Cuba.

Al declarar Fidel Castro en marzo de 1959 que “la mentalidad del pueblo está todavía condicionada por muchos prejuicios, muchas creencias y muchas costumbres del pasado”, el discurso gubernamental y la práctica política revolucionaria asumen el desafío de echarle la “batalla a la discriminación racial”. Eso implicaba subvertir el orden social racializado impuesto por más de tres siglos de colonialismo, neocolonialismo y colonialidad.

Analizando las intervenciones de Fidel Castro entre 1959 y 1960, es posible encontrar no menos de siete alusiones directas a la problemática racial hacia lo interno, que implican una condena social severa al racismo. Ese acicate político facilitó que, en el propio año 1959, se publicaran “alrededor de cuarenta trabajos relacionados con lo racial por parte de académicos e intelectuales cubanos”. Se estima que esa producción significó el 85 % de lo que fue producido sobre el tema racial hasta el 2005.2

En opinión de Fernando Martínez, la profundidad de las transformaciones sociales emprendidas desde 1959 resultó incomparable, por su “carácter abarcador y sus consecuencias”. Debido a ello, el “racismo sufrió una gran derrota en su naturaleza, sus manifestaciones y, sobre todo, en las bases que tenía en el sistema social de dominación burguesa neocolonial”.3

A partir de septiembre de 1960, es notable que el discurso político se concentra en críticas a la sociedad racista estadounidense e incorpora el componente racial indígena para referirse a la descolonización en los países de América Latina, además de lo africano, para reivindicar las luchas anticolonialistas en África. Se avanza hacia la idea de que eliminar la desigualdad de clases, así como luchar contra el capitalismo y el imperialismo, es la única forma de eliminar el racismo. No obstante, continúa una intensa discusión dentro del campo intelectual, discursivo y cultural, que sin dudas impacta en la praxis política e ideológica, con sus consecuentes avances, tensiones y desafíos.

El marxista afrocubano Walterio Carbonell, en su texto de 1961 Crítica a cómo surgió la cultura nacional, refiriéndose al posicionamiento de Fidel Castro hacia el racismo y la discriminación, reconocía que “es muy saludable porque todavía sobreviven en la conciencia de muchas gentes los prejuicios y vicios mentales que fueron creados por las condiciones sociales del pasado”.

Carbonell afirma que “demoler las concepciones ideológicas de la burguesía es hacer Revolución”. Cuestiona los fundamentos históricos de la cultura cubana y, en una postura descolonizadora, se pregunta : “¿Podrá la cultura de los esclavistas ser considerada como la cultura de la Nación?”. Se lamenta de que “la concepción colonialista de la cultura mantenga vigencia entre nosotros”.4

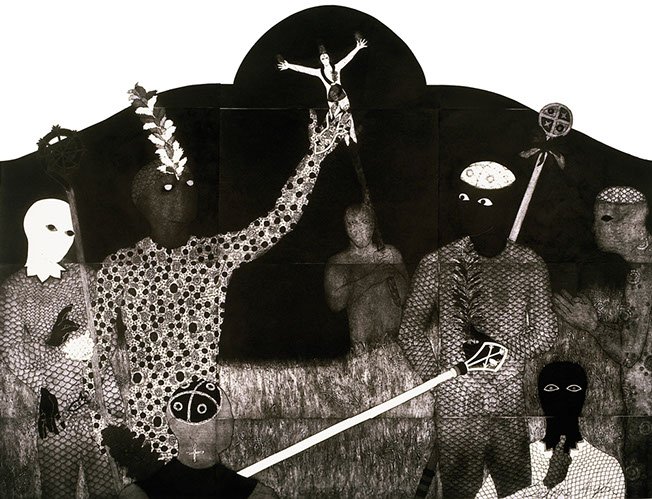

De los prejuicios, las convenciones y los estereotipos relacionados con la raza y los efectos del racismo al triunfo de la Revolución, uno de los más graves es la criminalización e inferiorización de las prácticas religiosas afrocubanas y la fraternidad de los grupos abakuá. Una respuesta descolonizadora fue la creación en el Teatro Nacional de Cuba, entre 1959 y 1961, del Departamento de Folklore y del Instituto de Etnología y Folklore.

Es relevante que, a inicios de 1960, “el célebre etnomusicólogo afrocubano Odilio Urfé organizaba, por primera vez en Cuba, un Congreso Nacional Abakuá”. La producción del cortometraje Abakuá (1962), del director Bernabé Hernández, refleja un esfuerzo inicial por promover acercamientos desprejuiciados a esa manifestación religiosa afrocubana. Sin embargo, dos años después este mismo director del ICAIC produce el documental Superstición, que muestra una clara orientación a proscribir las religiones, con énfasis en las de origen africano.5

Otra arista a explorar, de acuerdo con Zurbano, “es el discurso racista y contrarrevolucionario asumido por los cubanos que se marchan a Miami en los primeros años de la Revolución –de mayoría blanca y clase media–”.

En ese sentido, comenta Altunaga que “la nación cubana racista se hace, se consume, se crea cuando se van para Miami nada más que los blancos”. A partir de ese proceso multifactorial, con visibles resultados en lo demográfico, lo migratorio y lo político, argumenta que “tenemos por primera vez en la historia de la nación cubana una Cuba sin negros, una Cuba en los Estados Unidos sin negros”. Porque en Miami se creó la “idea idílica de que podía haber una Cuba sin negros (…) pero ya estaba sacralizada, ya estaba hecha, ya estaba armada”.1

No obstante, también hubo desencuentros, alejamientos y/o rompimientos por motivos políticos y personales de cubanas y cubanos negros. Ello resulta un elemento a tener en cuenta para no reproducir el imaginario aséptico de que en este periodo solo emigran personas blancas y que no existen disidencias entre los cubanos negros, o incluso manifestaciones de negación a la problemática racial, así como prejuicios de tipo religioso o racial entre personas negras de diferentes estratos sociales.

La investigadora Devyn Spence Benson muestra aspectos de la construcción de estos imaginarios y discursos racializados, entre los grupos de emigrados y las personas negras y mulatas de la Isla en los primeros tres años de la Revolución cubana. Según su análisis, los “afrocubanos y el gobierno revolucionario no pasaron por alto este silencio en el exilio y la comunidad anticastrista sobre temas de discriminación racial”. En esa línea, los afrocubanos “que no estaban de acuerdo con el nuevo gobierno podrían haber sido menos propensos a emigrar a los Estados Unidos, un país conocido por sus propias tensiones raciales”.

Por ende, arguye Benson que hubo una construcción simbólica entre los “discursos revolucionarios que reivindican la propiedad sobre los planes para terminar con la discriminación racial junto con el lenguaje que representa a los grupos de oposición como racistas”. Eso estuvo acompañado por el “fuerte silencio con respecto a la igualdad racial dentro de una gran parte de la comunidad de exiliados de los EEUU”. Dicho constructo permitió reforzar en la conciencia social la “afirmación del nuevo gobierno de que aquellos que abandonan la isla no estaban preocupados por destruir los privilegios raciales y de clase en Cuba”.6

Lo anterior facilitó que el racismo fuera identificado como una ideología enemiga de la Revolución. Llegó así a ser expresión de anticomunismo y de lo contrarrevolucionario, además de “una peligrosa señal de ‘atraso’ ideológico”. En la madeja de tensiones ideopolíticas, paradójicamente, “si los actos abiertamente racistas eran juzgados como contrarrevolucionarios, cualquier intento por debatir en público las limitaciones de la integración cubana era considerado como obra del enemigo”.5

Entre los intelectuales afrocubanos que tienen desacuerdos y rupturas con la Revolución destacan Juan René Betancourt y Gastón Baquero, aunque luego también se lamentan del silencio del exilio anticastrista sobre el tema racial. Betancourt describe a las organizaciones en Miami como grupos “miopes”, compuestos por “cubanos blancos, miembros de la clase alta y media” que “no exhiben el más mínimo interés en el destino del negro cubano”.6

Por otra parte, Baquero afirma en su texto El negro en Cuba que “uno de los tópicos favoritos del exiliado blanco cubano es el de la inexistencia en Cuba, antes del comunismo, de conflictos raciales. Como casi todos los tópicos ese del no racismo, de la no discriminación, del no conflicto, es falso”.

Según considera Roberto Zurbano, ese entramado provocó “los matices de un racismo contrarrevolucionario y un racismo revolucionario, reducido al espacio privado, familiar o grupal, pero actuante en el envés de la vida ideológica cubana”. Interpelamos la existencia de “un racismo contrarrevolucionario y un racismo revolucionario” pues en nuestro criterio el racismo es una negación de lo revolucionario, una figura real de lo antirrevolucionario, de lo colonizador y la colonialidad.

Como parte de un escenario tenso y complejo, Fidel Castro declara en 1962 que Cuba es “el país latinoamericano que ha (…) suprimido la discriminación por motivo de raza o sexo”. La valoración de que se había eliminado el racismo en la Isla no solo estuvo presente en el discurso político. Relevantes líderes de opinión negros y mestizos se sumaron al reconocimiento de que la discriminación racial en Cuba había llegado a su fin, “reforzando con ello el efecto persuasorio del discurso político”.7

Puede presumirse que el proyecto nacionalista revolucionario requería unidad y, por tanto, el debate racial debía subsumirse en la lucha clasista y antimperialista en busca de la igualdad, por lo cual la connotación que comenzó a recibir fue de rezago o tabú. La tendencia de utilizar subterfugios discursivos y simbólicos para calificar e invisibilizar problemas sociales sensibles, inconvenientes para determinados sectores del gobierno y la sociedad, “implicaba rechazar la idea de que la revolución misma podía generar contradicciones «antagónicas». Entendido así, el pasado era el único enemigo del presente”.8 Una postura que ha sido recurrente en la realidad y el imaginario del periodo revolucionario, no solo para temas como el racismo.

A criterio de Gisela Arandia, con el anuncio de que “la discriminación racial había sido erradicada, tal vez sin proponérselo, el proyecto revolucionario estaba cancelando las oportunidades para encontrar soluciones a un asunto histórico y estratégico de la nación cubana: el racismo y la discriminación racial”. Es posible matizar esa afirmación, si se cuestiona la idea de “explicar la involución de la lucha antirracista en Cuba” tomando la intervención de Fidel Castro en 1962 como referencia y “directriz política para el silencio impuesto”.

En esa dirección, valora Zuleica Romay que “atribuir el silencio social sobre un tema espinoso que se torna tabú a la efectividad de un decreto o a la capacidad de coerción política de un discurso, es una conclusión simplista”. Sin dudas, el “silencio social siempre es resultado de un consenso”, en el cual las personas se encuentran en diversas circunstancias y pueden estar “condicionadas por la presión social o los códigos de conducta establecidos por las instituciones sociales de las que forman parte”.

No obstante, es oportuno señalar que en este periodo el discurso y el liderazgo político de Fidel Castro, como regularidad, constituyen una fuente inestimable de legitimidad a las prácticas e imaginarios sociales y culturales, así como de proyección y establecimiento de lo normativo-institucional. Ese fenómeno en ocasiones supera la propia figura política, para generar diversas interpretaciones arquetípicas de su pensamiento. Posiciones diversas sobre sus enunciados van a marcar la creación de tendencias teóricas o prácticas polarizadas, que intentan legitimarse, a partir de asumir literal y dogmáticamente sus ideas.

En ese contexto, proponemos revisitar la creencia de que hubo un salto en la discusión sobre raza y racismo en Cuba, desde los años 60 hasta finales de los 80. Esa afirmación no contribuye a encontrar respuestas razonadas a la (re)estructuración del racismo en la Isla, y a sus efectos contemporáneos.

Sostenemos que los debates del tema racial se articularon con el desarrollo subrepticio o manifiesto de la investigación etnológica, folclórica e histórica, así como en expresiones artísticas como el cine y la literatura. No lo hicieron de una forma espontánea y anárquica, sino respondiendo a las dinámicas sociales y raciales que se sucedían dentro del proceso revolucionario.

La problemática racial continuó siendo un eje transversal dentro de la sociedad cubana, con sustanciales efectos hacia lo interno y en la proyección externa del país. Esa visión la ampliaremos en el próximo texto.

Referencias

- Eliseo Altunaga. “Diálogo con Eliseo Altunaga”. En Feraudy Espino, Heriberto. ¿Racismo en Cuba? La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2015, pp. 72-88.

- Clarisbel Gómez. “Las ciencias sociales cubanas en el torbellino revolucionario. Relaciones interraciales y discurso científico-social”. Revista Universidad de la Habana, 273 (2012): 130-155.

- Fernando Martínez Heredia. “La profundización del socialismo debe ser antirracista”. En Feraudy Espino, Heriberto. ¿Racismo en Cuba? La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2015, pp. 14-25.

- Walterio Carbonell. Crítica a cómo surgió la cultura nacional. La Habana: Ediciones Bachiller, Biblioteca Nacional José Martí, [1961] 2005, pp. 20-40.

- Alejandro De la Fuente. Una nación para todos. Raza, desigualdad y política en Cuba 1900-2000. La Habana: Ediciones Contemporánea, 2014.

- Devyn S. Benson. “Not Blacks, But Citizens! Racial Politics in Revolutionary Cuba, 1959-1961”. A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of History, Chapel Hill, 2009.

- Zuleica Romay. Elogio de la altea o las paradojas de la racialidad. La Habana: Fondo Editorial Casa de las Américas, 2014.

- Jorge Fornet. El 71. Anatomía de una crisis. La Habana: Editorial Letras Cubanas, 2013, p. 103.

Nota de la editora

Este texto es una versión del artículo publicado en Meridional. Revista Chilena de Estudios Latinoamericanos, número 15, octubre 2020-marzo 2021, pp. 15-36.