– ¿Tú tienes carro?

– Sí, uno viejo.

– ¿Y a ti te gusta tomar cerveza?

– Me encanta.

– Entonces venme a buscar y damos un paseo por la ciudad.

La ciudad es Chicago. Quien pregunta es Ana Mendieta. Quien responde es Nereida García y estamos rayando el despunte de los 80. A partir de entonces serán amigas, confidenciales por cubanas y marcadas por el arte experimental, la migración involuntaria y el estigma de la discriminación étnica.

“De pronto fue como si hubiéramos sido siempre las mejores amigas del mundo”, recuerda la pintora García, quien a diferencia de Mendieta había arribado a Estados Unidos con sus padres en 1970.

“Conversando me di cuenta de que Ana tenía una enorme necesidad de tener amigos”, anota esta graduada del Instituto de Arte de Chicago y calificada por la crítica como una de las más importantes artistas cubano-estadounidenses de la actualidad.

Una adolescente en el exilio

La fractura existencial de Ana Mendieta tiene una fecha de registro: el 11 de septiembre de 1961. Tenía 12 años. Como piezas de la operación Peter Pan que despachó más de 14 mil menores sin protección familiar hacia territorio norteamericano, las hermanas Mendieta arribaron a Iowa –pronunciaban el nombre indígena tal como lo leían, lo cual era motivo de burlas– y allí comenzaría un calvario que definirá el destino de Ana: usar el arte como un acto de salvación. “Putas. Negras. Vuelvan a Cuba”, les gritaban entonces a las chicas confinadas en un estado donde más de noventa por ciento de la población son blancos y el mayor grupo étnico alemanes.

“Su desconcierto, su disgusto fundamental y visceral con los estadounidenses blancos –era así como lo decía– era terrible”, rememora la escritora cubano-estadounidense Sonia Rivera Valdés. “Cuando llegan los padres ella sintió que había madurado a la fuerza durante toda aquella soledad y que le habían robado la niñez”, añade la autora de Ana en cuatro tiempos, unas historias ficcionadas a partir de la funesta biografía de la artista que pronto tendrán una edición bilingüe en Cuba.

Uno de tales relatos –Ana y la varita mágica– surgió de los recuerdos de la Nochebuena de 1981, en la que Ana Mendieta contó a un grupo de amigos en Nueva York, entre ellos Rivera Valdés, la frustración que le provocó a los siete años su regalo de reyes en La Habana de 1955. En su carta a los nigromantes bíblicos, pidió una varita mágica, que en efecto sus padres le consiguieron, pero que resultó un fiasco. “La levantó con firmeza como hacían las hadas en los cuentos y comenzó a trazar figuras en el aire con el propósito de hacer magia. Pero nada pasó, por más que estuvo un rato forzándose. Llorosa le dijo a su madre que la vara no era mágica, pues no hacía nada. La madre le respondió que sí seguro que lo era, pero solo funcionaba si la manejaba una maga y ella, Ana, no lo era”. La respuesta la devastó y pasó todo el día llorando, cuenta el relato de la escritora.

El purgatorio, el universo y la reconquista del yo

Ana padeció una adolescencia trashumante, aguijoneada por el peor de los desarraigos: una infancia huérfana en un territorio hostil que la convirtió en una suerte de versión femenina de Oliver Twist. De foster homes (casas de acogida) a orfanatos y de orfanatos a foster homes. Vigilada y reprimida por las monjas que castigaban su rebeldía y a quienes tanto odió, llegó a convivir con niñas delincuentes y protagonizó más de una escapada.

“Fue abrumador”, dice Nereida García. “Desgarrada tantas veces en su temprana adolescencia, en gran medida es su obra lo que la salva de haber sido… quién sabe qué”.

Mendieta repetía que de no ser artista, hubiera sido delincuente, un destino con probabilidades dado el talante temerario de la artista. Pero también la no asimilación, la defensa obstinada de su origen caribeño, trajo a su vida un recurso de resistencia. “Esa memoria que tiene de la infancia linda que tuvieron, de su abuela, de la playa de Varadero, la ayudaron en esas noches de Iowa”, asegura la autora de Fuego en la tierra, un documental de 1988 que boceta la biografía de la malograda creadora.

Desbordada por esa expulsión de “mi vientre materno”, como definía la propia artista nacida en Cárdenas en 1948, tal experiencia la hizo mantener un diálogo entre paisaje y cuerpo. “Mi arte es la forma de restablecer los vínculos que me unen al universo”, insistió más de una vez. También, muy gramsciana, declaraba que “la función del intelectual no es un privilegio, sino un derecho, y no es un regalo, sino un compromiso. La lucha por la cultura, es la lucha por la vida”.

Para la investigadora cubana Kirenia Rodríguez, el estatus traumático de emigrada con carencias afectivas insuperables, “condicionó la noción de desarraigo revertida en los códigos estéticos en un universo mítico de las culturas ancestrales y la conexión simbólica con la naturaleza.”

En su libro Where is Ana Mendieta?: identity, performativity, and exile, la especialista Jane Blocker, por su parte, habla de que se trata de una “identidad fronteriza”.

Y en efecto, su geografía existencial y por tanto cultural fue tripartida. Cuba, Estados Unidos, México, aunque vivió una temporada en Italia, tras ganar en 1983 el Premio de Roma de la Academia estadounidense en la llamada ciudad eterna, donde comenzó a crear objetos de arte, incluyendo dibujos y esculturas.

“Poco antes de que ella fuera a Italia, salimos de casa de Marifeli Pérez-Stable. Habíamos bebido vino y cerveza en abundancia y Ana comenzó a cantar “Fumando espero” en el metro y observó las caras de pocos amigos de los viajeros… Después que vino de Italia le pregunté si seguía sintiéndose tan mal y me respondió: Me siento mejor, me dijo, porque ya su arte estaba consolidado”, repasa Rivera Valdés durante un reciente homenaje a la Mendieta en Casa de las Américas.

El cuerpo como laboratorio

Perspicaz, luchadora, sediciosa, con una mente brillante que le permitió obtener en la universidad de Iowa varios títulos, además de un máster en Bellas Artes bajo la tutoría del aclamado artista alemán Hans Breder, Mendieta fue una militante del arte experimental. Manejó géneros entonces emergentes en los setentas como Land Art, Body Art y Performance, combinándolos hasta crear uno nuevo, al que bautizó como esculturas earth-body. “La fuerza desgarradora de sus apreciaciones en torno a la violencia… o el uso de recursos no convencionales para ese momento como su propio cuerpo, la fotografía y el video, hacen de su arte una herramienta vital, comprometida, visceral”, estima la profesora Kirenia Rodríguez, autora del trabajo Ana Mendieta: isla y geografía interior.

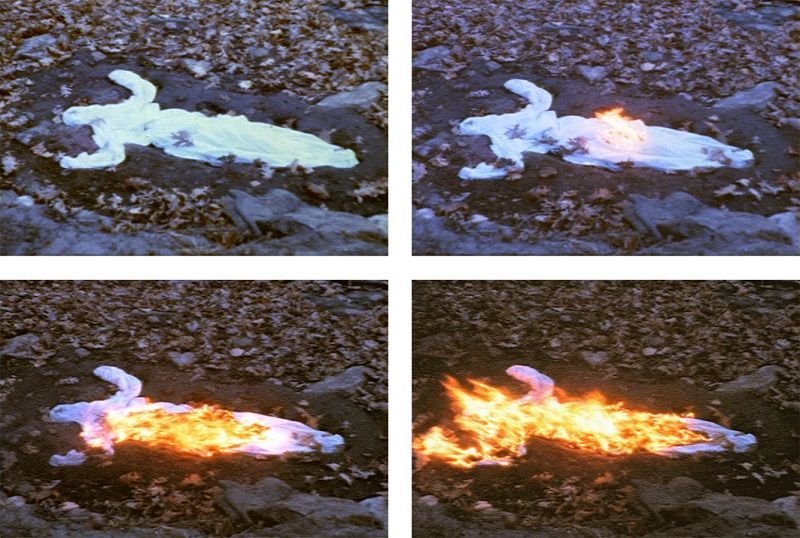

De corte casi siempre autobiográfico, sus obras atravesaron el feminismo, la violencia machista, la polaridad vida – muerte, la cosmovisión yoruba y taína; también la tensión entre lo permanente y lo efímero, el lugar y la pertenencia, el origen y el destino. Una de sus creaciones más desafiantes fue la serie Silueta 1973-1980, en la que delineó perfiles femeninos en la naturaleza –en barro, arena y hierba– con materiales orgánicos –desde hojas y ramas, hasta sangre– que luego quemaba o imprimía en su cuerpo, al que utilizó como plataforma y laboratorio de sus iniciativas más osadas.

Regreso y final

A partir de 1981 fue la primera artista cubana residente en Estados Unidos en cruzar el charco, pese a los rencores y sospechas en ambas orillas. Organizó viajes de creadores y críticos neoyorquinos e intervino la Cueva del Águila, en áreas del Parque Escaleras de Jaruco. En ese paraje del occidente cubano, realizó su serie de foto-litografías a partir de esculturas rupestres que documentó en el libro Ana Mendieta: A Book of Works, publicado ocho años después de su muerte. “Regresó muy contenta de sus trabajos en las cuevas”, evoca Nereyda García.

Según la editora del libro, Bonnie Clearwater, las fotografías de esculturas de Mendieta eran a menudo tan importantes como la pieza que se documentaba, ya que la naturaleza del trabajo de Ana resultaba muy perecedera.

Pese a las acciones de los jóvenes espeleólogos cubanos Dayamí Vega y Mario Rodríguez por preservar las esculturas, “apenas si quedan algunos trazos borrosos” , lamenta Juan Manuel González, jefe del departamento de Patrimonio Cultural en la provincia de Mayabeque. La piedra caliza cede con el tiempo a la degradación ambiental, explicó el funcionario, en tanto la maleza y los vándalos hacen lo suyo.

Ana Mendieta murió de golpe en el amanecer del 8 de septiembre de 1985, a los 36 años, cuando había alcanzado notoriedad internacional y era apreciada como una vanguardista en los exclusivos circuitos de Estados Unidos. Su trabajo estaba en los fondos de instituciones como el Guggenheim y el Metropolitan de Nueva York.

Para entonces se había casado con uno de los líderes del minimalismo, el imponente escultor estadounidense Carl Andre, (Massachusetts, 1935) sospechoso de defenestrar a la artista cubana, tras una violenta discusión, desde el piso 34 de un rascacielos en el Greenwich Village, donde la pareja vivía hacía ocho meses y se aficionaba al alcohol. Él tenía el rostro surcado de arañazos y ella, desnuda y torcida, yacía sobre el tejado de una charcutería en medio del horror de los transeúntes. Luego de tres años de proceso, Andre fue declarado inocente en 1988. El juez adujo duda razonable, mientras el abogado describió la muerte de Mendieta como un posible accidente o suicidio. Después de exposiciones personales en varias instituciones neoyorquinas a lo largo de años, en 2015 el museo Reina Sofía, de Madrid, gestionó una gran retrospectiva del –para muchos– presunto homicida. En todas las ocasiones, grupos feministas asediaron tales muestras con un grito de guerra: Where the fuck is Ana Mendieta?!

Una traumática historia, que por suerte tiene un final feliz… Pero ella no fue una emigrante, ella fue una niña secuetrada… Como es que no hay una crítica, ni el más mínimo reproche a lo que hicieron quienes la enviaron a Estados Unidos sin compañia? O sea sus mismos padres alentados por la propaganda de la iglesia católica…