Ya no se escuchaba el sonido del máuser en la manigua. Los machetes, en su funda de cuero, colgaban de un clavo en las paredes del bohío o en una vitrina de la casa señorial. Era el año 1899, convulso, de reacomodo nacional, de disgusto ante la independencia cercenada por la ocupación militar estadounidense, luego de una cruenta guerra.

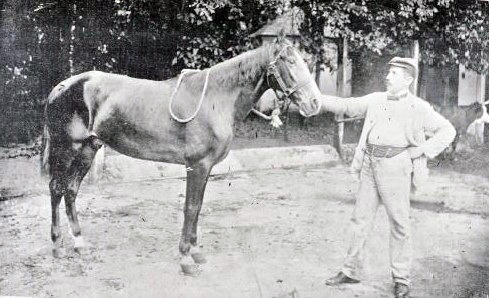

La prensa enaltecía el reciente pasado glorioso y entre los temas divulgados por El Fígaro, el 2 de julio, presentaba la foto de un caballo. Se llamaba Libertador y había trasladado al Mayor General Antonio Maceo durante la invasión al Occidente del país, realizada entre el 22 de octubre de 1895 y el 22 de enero de 1896. No sólo sobrevivió a numerosos combates, sino también a la extenuante travesía desde Oriente.

El poeta y periodista matancero Federico Uhrbach así se refería a los hechos:

“De triunfo en triunfo, de gloria en gloria, recorrió el bruto, orgulloso de su carga, todas nuestras comarcas, de Naciente a Poniente, alígero y febril en el combate, dócil e inteligente en las jornadas, obediente a la brida en todo caso, ya en las sigilosas marchas nocturnas en que el éxito exigía la anulación de las manifestaciones ruidosas, ya en el fragor de la brega cuando la sangre de los bravos, enardecida por la fiebre de la lucha, estimulaba audacias e inspiraba intrepedices salvadoras.

Como el jinete, cuyo pecho se ostentaba estrellado por las líneas de innumerables cicatrices, muestra el corcel batallador los surcos inborrables conque sellaran sus carnes los aceros y balas enemigas (…)”

Maceo sentía especial cariño por Libertador. Narró en sus Crónicas de la Guerra, el periodista catalán y general mambí José Miró Argenter que cuando pasó la Trocha de Mariel a Majana, en un frágil bote, le confesó: “No tengo caballo, me dijo por toda contestación en tono muy triste y agregó: cuando quité la montura al Libertador para cruzar la Trocha sentí un dolor muy agudo”.

Martinete fue otro caballo legendario que tuvo Antonio Maceo. Con su sentido del humor, el Titán de Bronce lo había llamado así en honor a Arsenio Martínez Campos, el Capitán General del Gobierno español en la Isla.

El Fígaro también le dedicó una estampa. En la edición del 3 de septiembre de ese año de 1899 divulgó una foto, acompañada de estos datos:

“No es un caballo de gran estampa; tendrá a lo sumo, 6 ¾ cuartas de alzada; vivo, genioso, de andar ligero y llevado por diestro jinete, salta sin esfuerzo una altura de vara y media; noble, obedece con docilidad la rienda.

Al horror de la metralla solo hinchaba el cogote y paraba las guatacas bastante pequeñas.

Nació en un potrero de Jiguaní y era compañero del célebre Alambrado que hasta la terminación de la guerra montó el general Jesús Rabí.

Antes de la invasión le fue regalado al general Antonio Maceo por un modesto guajiro, su propietario.

Martinete como le llamó el épico mulato es de color blanco, muy blanco y fue el favorito del gran general y su compañero y su confianza en las horas negras del combate.

Hoy es propiedad de la viuda de Maceo, señora María Cabrales, quien lo ha cedido al Museo de Santiago de Cuba”.

Baconao

Martí cabalgaba el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos en Baconao un “caballo bayo claro, casi blanco, de crines rubias, de seis y media cuartas de alzada, gallardo y muy brioso, regalo del general José Maceo”, según el comandante mambí Rafael Gutiérrez. Sobrevivió, aunque herido por una bala que le penetró por el vientre y salió por una de las ancas, al fatal combate donde cayó mortalmente el Apóstol cubano.

Regresó hasta donde estaban las tropas insurrectas. Máximo Gómez ordenó que fuera curado y que nadie más lo montara. Estuvo protegido en la finca Sabanilla. Cuando José Francisco Martí Zayas Bazán siguió el ejemplo de su padre y se sumó a la lucha en el Oriente cubano le fue entregado Baconao. Finalizada la contienda todavía estaba vivo este corcel.

También han trascendido otros caballos. Pajarito, de Perucho Figueredo, Cinco, de Máximo Gómez, Ballestilla, de Ignacio Agramonte, Telémaco, de Carlos Manuel de Céspedes, que lo condujo en la entrada triunfal en Bayamo y tuvo uno, cuyo nombre no he podido precisar, que le envió desde Venezuela el presidente Guzmán Blanco en la llamada Expedición de los burros.

“Parecía un niño malcriado cuando recibe algunos juguetes, no hablaba más que de las buenas noticias recibidas, enseñándole a todos los que lo visitaban el reloj de bolsillo de campaña, que le enviaba su cuñado el general Quesada y el caballo, color alambrado, que el Gral. Guzmán Blanco le había enviado, al que tenía colocado a la vista del campamento”, narraba el coronel Francisco Arredondo Miranda, testigo de los hechos.

El cineasta Juan Padrón convirtió en héroe al caballo mambí con la creación del personaje Palmiche, leal, valiente y alegre compañero de Elpidio Valdés. Muchas de sus aventuras están basadas en sucesos reales, descritos en diarios de campaña, epistolarios, y testimonios recogidos en libros o artículos periodísticos. Algunos acontecimientos parecen ficción, aunque en realidad acontecieron.

Una vez, por ejemplo, para no llamar la atención de los españoles que custodiaban el sistema de fortificaciones en la Trocha de Júcaro a Morón, al coronel insurrecto Simón Reyes, en 1898, se le ocurrió poner a los caballos una especie de zapatos de cuero de vaca. Así evitaron hacer ruido mientras pasaron la línea férrea, por el sur de Ciego de Ávila.

En primera línea

Es conocida la alta mortalidad entre el generalato mambí debido a diversas causas, entre ellas, la participación directa de los oficiales en las cargas al machete, donde eran vulnerables a la fusilería española. La vida de Máximo Gómez, General en Jefe del Ejército Libertador, más de una vez corrió peligro al caer sus cabalgaduras. En la batalla de Mal Tiempo, durante la invasión al Occidente, le hirieron gravemente el caballo.

Bernabé Boza, jefe de su escolta, le entregó el suyo, pero también el corcel fue blanco de las balas. En medio de la tensión, el soldado Avelino Loinaz, se desmontó para socorrer a Gómez, quien con una agilidad que desmentía su vejez, subió al lomo del caballo y continuó, impasible, al frente de su tropa.

El médico y coronel Fermín Valdés Domínguez, el amigo del alma de José Martí, tuvo varios caballos: Guadalupe, Mapos, Lealtad. Para evitar que este último se espantara y huyera le ordenaron castrarlo, contaba la anécdota en su Diario del soldado.

“Ayer castré mi caballo Lealtad, el hermoso y fuerte caballo negro que me regaló el General: tenía yo mi temor en dejarlo castrar, uno, me decían que era mala época y que podía irse en sangre, pero como el empeñado en ver la operación era el General, me puso un dilema terrible, pues me dijo que si no lo castraba por no perderlo por muerte, estaba expuesto a perderlo el día que se soltara y hubiera tiros. Quise complacerlo y me sometí, pero no muy gustoso porque lo quiero por ser un regalo de General y por lo bueno y noble. Se consumó ayer el sacrificio. La operación fue bien hecha. Operó Calixto Sánchez con un cuchillo de Castro y le echamos agua con bicloruro como precaución antiséptica. Ha amanecido bien aunque algo hinchado, ya tengo preparado el bálsamo, miel de abejas con un poco de aceite de ricino me dio el General para que no le caigan gusanos y evitar la cagada de las moscas y la queresa. Veremos si se salva”.

Para un insurrecto perder el caballo era un duro golpe, pues era su medio de transporte, su máquina de guerra y, cuando no quedaba otra opción, también su alimento. El periodista Ramón Roa, combatiente de la Guerra de los Diez Años, donde alcanzó el grado de Comandante, acongojado relataba en su libro A pie y descalzo:

“Mi caballo, mi esperanza, mi todo, había reventado la soga y levantada la cerdosa cola, al compás de sonoras demostraciones expansivas, se perdía de la vista en medio del potrero que hendía con el pecho dejando un surco entre los pastos”.

Finalizo estos apuntes con el testimonio elocuente del capitán Ángel E. Rosende, expuesto en su libro Con sombrero de yagua:

“El caballo, este animal tan estimado en la guerra y del soldado cubano más, también recibía su impresión con los tiros. Se paraba en dos patas, paraba las orejas, le daba impulsos de correr, etc. Mientras comía marchábamos, y estaba en el campamento, en cambio se le veía tranquilo, pero durante el fuego el instinto de conservación los llevaba a esos gestos referidos observados por nosotros.

También miraba alrededor suyo en la línea de fuego y le causaba horror la sangre de los heridos y si era de caballo más, viéndose por ese mismo instinto que sufría y al ser herido y verse la sangre. Si la herida era de gravedad por sus extorsiones, como hacía con los ojos, luchaba para levantarse si ello le imposibilitaba para pararse, se le notaba su pesar y relinchaba o resoplaba con desesperación y tristeza; sí con tristeza, pues los que éramos del B. L. de caballería y teníamos sentimientos humanamente posibles en la guerra, así lo pudimos apreciar y lamentar, pues el caballo era como ser querido nuestro en la guerra; era otra parte principal de nuestro ser (…)”

Fuentes:

Bernabé Boza: Mi diario de la guerra, Imprenta La Propagandista, La Habana, 1900.

Ramón Roa: A pie y descalzo, Establecimiento Tipográfico, Calle Orreilly, La Habana, 1880.

Ángel E. Rosende: Con sombrero de yagua, Imprenta Molina y Cía, La Habana, 1932.

Fermín Valdés Domínguez: Diario del soldado, Centro de Información Científica y Técnica de la Universidad de La Habana, 1971

Francisco Arredondo Miranda: Recuerdos de las guerras de Cuba: (Diario de campaña, 1868-1871), Biblioteca Nacional José Martí. Departamento Colección Cubana, La Habana, 1962.

El Fígaro.