|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Cree el cubano vanidoso que conoce de lleno a José Martí. ¡Ay, nos falta luz! A él le sobró. Nos hemos acostumbrado a idolatrar el concepto, el busto, la imagen. Al (h)ojear su vasta iconografía —que muestra desde el alumno con distinción en el pecho, el adolescente preso de un grillete, el padre gozoso de cargar a su Ismaelillo, el que abraza a María Mantilla, el de pie en Jamaica, hasta la última conocida en que se nota al conspirador visiblemente descarnado y sentado en una silla— podemos entrever las sucesivas estaciones de una entidad traspasada por colosales batallas, enfermedades, incomprensiones y excesos de penas.

A menudo va uno creyendo que ha logrado captar la totalidad de su mensaje, porque de buena memoria sabe un cuento de La Edad de Oro o recita musicalmente algunos Versos Sencillos, casi siempre los mismos; o porque recuerda el segmento más manoseado de su carta a Manuel Mercado, inconclusa por la muerte: “Ya estoy todos los días…”

Algún eco suyo resuena en cada uno de nosotros, nos conecta. Sin embargo, en ese mero ejercicio superficial y hasta oportunista de invocar a Martí cuando truena y citarlo a conveniencia —desoyendo el contexto y la hondura de sus pensamientos, como si sirviera para legitimar dogmas o para todo—, ignoramos que la recepción martiana, para ser santa y honrada, conlleva dimensiones más éticas y profundas.

Martí es un océano, todavía insondable. Por más poderosa que se considere su representación a partir de sus poses decimonónicas y de sus escritos —verdaderas joyas literarias—, no podemos descuidar su complejidad integral. Al dorso de la nívea estatua o de la semblanza sublime palpita un corazón colmado de desaciertos y triunfos, miedos y dolores, pasiones y vacíos; sustancias medulares de toda persona. También, el héroe firme y estoico que lucha por ideales de justicia, libertad y dignidad plena. La humanidad es su patria.

Para desmitificar a Martí, y acercarnos a sus esencias y entresijos, es fundamental indagar en los aspectos más humanos, fisonómicos y morales que lo distinguieron. ¿Cómo eran sus carácter, su estampa, su expresión? ¿Cuáles eran sus gestos y hábitos, por ejemplo, en un brindis o en un acto donde conseguía hipnotizar a sus oyentes? ¿Cuánto amó y sufrió, soñó y erró? Nada mejor que explorar las apreciaciones de quienes lo conocieron personalmente.

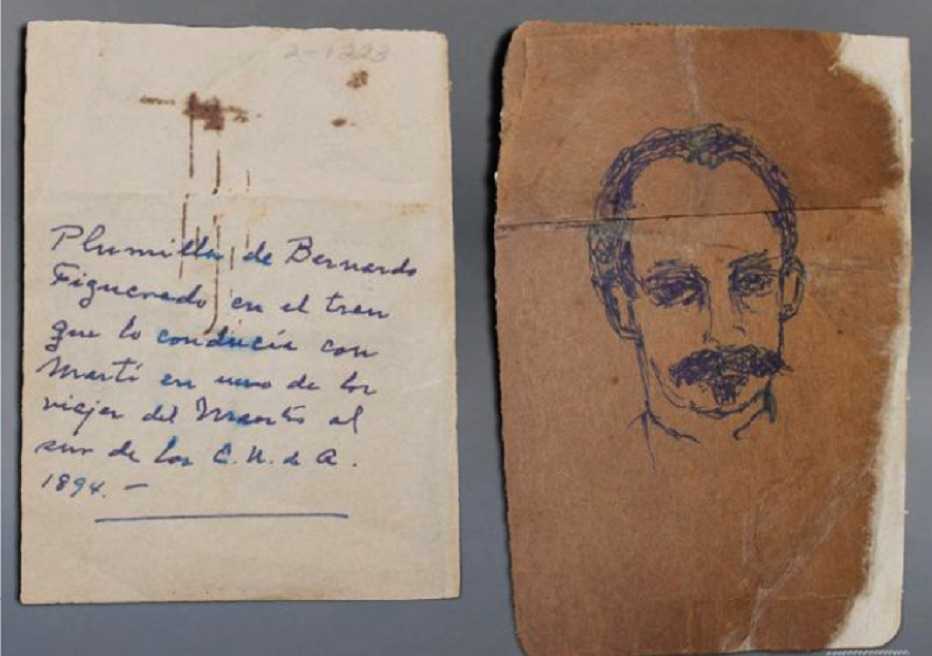

Sobre este particular existen varios textos extraordinarios y útiles, como Martí a flor de labios, de Froilán Escobar; El Martí que yo conocí, un clásico, de Blanche Zacharie de Baralt; Yo dibujé a Martí, de Bernardo Figueredo; y Yo conocí a Martí, compilación más reciente de Carmen Suárez León. Pero hay un libro menos divulgado —y para mí, un incunable—, con prólogo y notas de Gonzalo de Quesada y Miranda; su título: Así vieron a Martí.

Las ventanas del alma

En testimonio publicado en el año 1901, Dionisio Rossié, condiscípulo de Martí en el colegio San Pablo, de Mendive, aseguraba recordarlo “[…] como un niño de catorce a dieciséis años, de estatura propia de esta edad, aunque un poco alto, frente ancha, fruncía algo las cejas, ojos muy vivos y un carácter dulce y apacible, y más que alegría demostraba cierta tristeza, como si siempre le preocupara algo, y a los chistes y bromas de sus compañeros contestaba siempre con su sonrisa dulce que infundía respetuoso cariño, hasta a los de mayor edad”.

Alberto Plochet —luego capitán mambí— era quinceañero al encontrarse con Martí una mañana otoñal de Nueva York. “Cuando hube apreciado contornos y traje, elevé la vista, fijándome detenidamente en su cara, y entonces vi sus ojos; esos ojos fueron lo que más me llamó la atención de toda su personalidad; jamás los había visto iguales, acaso en tamaño, pero no en expresión. Los que conocieron a Martí y lo trataron íntimamente, y llegaron a fijarse en este detalle, me ayudarán a recordar la expresión tierna y melancólica de sus ojos; a veces, muy raras veces, eran vivaces, lanzaban destellos luminosos; pero nunca, nunca miraron iracundos, ni aun cuando piadosamente anatematizaba a los réprobos y austriacantes”.

Carlos Aldao describió al andarín forrado de gabán raído que solía toparse en el Elevado o en Broadway, caminando con pasos cortos y ágiles, mirando absorto al suelo y llevando rollos de diarios o manuscritos bajo el brazo: “Era Martí de pequeña estatura y enjuto de carnes; su rostro ovalado, con ese tinte casi cetrino característico de los que nacen en países tropicales; su frente, abombada y ancha, respondía a un notable desarrollo del cráneo, simétrico sin ser grande; cabello castaño, fino y un tanto ensortijado; bigote caído, no muy abundante, y mosca debajo de la boca, de labios delgados, guarnecida de dientes fuertes y separados. Lo más notable de su fisonomía eran los ojos: pardos, límpidos, grandes, notablemente apartados entre sí, que alejaban toda idea de falsedad o hipocresía, con reflejos simultáneos de bondad y fortaleza”.

En su histórico despacho de 120 Front Street lo halló Federico Edelman una tarde a finales de julio de 1889: “Allí, sentado a su mesa de trabajo, vi a Martí por primera vez, erguido, nervioso, fino de cuerpo, con su tez lívida, recio pelo negro encrespado como una corona sobre la bóveda maravillosa de su cráneo, los ojos pequeñitos, negros, un tanto oblicuos y deslumbradores de inteligencia; su poblado y recio bigote negro que prestaba a su fisonomía extraordinaria energía; las manos finas, nerviosas, crispadas, llevando en el anular de la izquierda aquel anillo simbólico que usó siempre, forjado con el hierro del grillete que llevó en presidio, con sus iniciales en oro. Aquellas manos reveladoras, como ningunas que yo haya visto ni antes ni después, del carácter de ningún hombre. Aquellas manos de artista prodigiosas que se convirtieron en manos forjadoras de un pueblo libre”. En 1896 plasmó su recuerdo en un cuadro.

Por su parte, el poeta mexicano Luis Urbina, que fue huésped de La Habana en 1915, le dedicó una crónica describiéndolo como “hombre pálido, nervioso, de cabello oscuro y lacio, de bigote espeso bajo la nariz apolínea, de frente muy ancha, ancha como un horizonte; de pequeños y hundidos ojos, muy fulgurantes —de fulgor sideral. Sonreía: ¡qué infantil y luminosa sonrisa! Me pareció que un halo eléctrico lo rodeaba”. Sí, Martí reía, con “sonrisa bondadosa e ingenua”, aunque sus fotos enuncien lo contrario.

Volcán de palabras

A juzgar por los testimonios, un rasgo fascinante de Martí fue la manera de hablar, dígase en la llaneza cotidiana de entornos privados, o en la tribuna desde donde flageló a los métodos de tiranía y realzó su democracia hasta el límite. La mayoría coincide en destacar que las palabras le brotaban en torrente, en tropel de imágenes deslumbrantes, y que hablaba sin levantar la voz, pero con tal firmeza y efusividad que parecía desbordársele el corazón. Describen su voz como de inflexiones graves, apacible, melodiosa, dulce, dominadora.

Del día en que Martí le llamó “Hijo”, el 24 de mayo de 1893, el gran poeta Rubén Darío narró que tras asistir a un mitín —en el que Martí fue orador principal— siguieron a tomar té en casa de una amiga. “Allí escuché por largo tiempo su conversación. Nunca he encontrado, ni en Castelar mismo, un conversador tan admirable. Era armonioso y familiar, dotado de una prodigiosa memoria, y ágil y pronto para la cita, para la reminiscencia, para el dato, para la imagen. Pasé con él momentos inolvidables”.

Corría el año 1877 cuando el peregrino Pepe acudió a solicitar plaza en la Escuela Normal que dirigía José María Izaguirre. Una jornada de disertaciones, el profesor recién contratado pidió al superior un turno para decir algunas palabras. “Confieso que se lo concedí con temor, pues, aunque yo le reconocía como un joven ilustrado, discreto y de palabra fácil, ignoraba los puntos que calzaba en materias de oratoria. Pero mi temor duró poco, pues sus primeras palabras fueron recibidas con agrado por la escogida concurrencia, y, cuando terminó su discurso, fue aplaudido de un modo excepcional. […] fue el gran acontecimiento de la noche, y el nombre del orador voló desde entonces por toda Guatemala en alas de la fama como tribuno insigne”.

La emigración magnánima de tabaquerías y clubes patrióticos caló su don de orador irresistible, que hablaba horas enteras sin dar señales de fatiga y sin decaer el entusiasmo del auditorio, por grande que fuera. A juicio de Enrique José Varona, de los cubanos más influyentes de su tiempo, transfundía vida: “Nunca olvidaré el embeleso en que estuve todo el tiempo que habló Martí [en el Liceo de Guanabacoa, 1879]. La cadencia de sus períodos, a que solo parecía faltar la rima para ser verso, mecía mi espíritu como verdadera música”.

Manuel Sanguily respaldó: “Con facilidad estupenda se deslizaba de uno en otro tema, revelando en todos honda meditación anterior y familiaridad absoluta. Sin embargo, como los ríos van a la mar, todos los asuntos en su corazón y su pensamiento iban, de un modo u otro, a parar a su tema íntimo, su tema único y formidable: la revolución para conquistar la independencia”.

El día después del (des)encuentro de La Mejorana, frente a las fuerzas de Maceo reunidas en el campo insurrecto, sus palabras fueron destellos refulgentes que iluminaron la senda del sacrificio. Pudo confirmarlo el comandante Mariano Corona: “Martí habló el lenguaje del patriotismo, y sus frases iban cayendo como bálsamo alentador en el corazón de cuantos lo escuchaban. Nadie le interrumpió, se le oía como oyeron los hebreos las máximas de Cristo con la adoración bíblica, con fanatismo de idólatras. Cuando concluyó, brotó el volcán”.

Apóstol y Maestro

Tuvo Martí una actividad pasmosa. Devorado por la fiebre de los románticos, descansaba poco y se alimentaba austeramente, en cambio trabajaba a todas horas y viajaba sin ancla en misión de predestinado, como quien encarna el movimiento o presagia que el tiempo le será poco.

“Era un hombre ardilla —sintetizó el general Enrique Collazo— quería andar tan de prisa como su pensamiento, lo que no era posible; pero cansaba a cualquiera. Subía y bajaba escaleras como quien no tiene pulmones. Vivía errante, sin casa, sin baúl y sin ropa; dormía en el hotel más cercano del punto donde lo cogía el sueño; comía donde fuera mejor y más barato; ordenaba una comida como nadie; comía poco o casi nada; días enteros se pasaba con vino Mariani; conocía a los Estados Unidos y a los americanos como ningún cubano; quería agradar a todos y parecía con todos compasivo y benévolo; tenía la manía de hacer conversiones, así es que no le faltaban sus desengaños. […] Martí lo era todo, y ese fue su error, pues por más que se multiplicaba era imposible que lo hiciera todo él solo”.

Aun abrumado por el trabajo, no colapsaba su temperamento: “siempre era cortés y afable con el que venía a importunarlo. No sabía decir que no a nada de lo que se le pidiese; de ahí que en muchas ocasiones no podía cumplir con todos, por más que a todos dejaba satisfechos. El que sufría lo encontraba a su lado haciéndose partícipe de sus dolores, y lo mismo se sentaba a la mesa del magnate que a la del humilde trabajador que lo invitase a una comida criolla. Pudo ser rico, y desdeñó la fortuna por seguir siendo vocero de la independencia cubana. Corregía sin herir; era firme sin ser arrogante; pronto en el elogio, tardo en la censura y maestro benévolo y eficaz para sus hermanos los obreros”, encomió su amigo y colaborador Sotero Figueroa.

“Padezco y tasco, pero serviré”, decía, y según Fermín Valdés Domínguez fue esa la síntesis de su vida desde Fernandina. “Y ¿cómo decir que a Martí lo inspiraba el amor propio al desear desembarcar en Cuba, con el general Gómez? […] No; Martí no asintió nunca esa pasioncilla vulgar que llamamos amor propio”, enfatizó el “hermano del alma”.

Era un hombre convencido de la unidad amén las diferencias, y de que el amor vence al odio. “Dedicó su vida a combatir por la independencia de Cuba sin odiar a los españoles, y tratando, por otra parte, de unir a los cubanos. Quiso, noblemente, acabar con las rivalidades, envidias y antipatías, que han hecho y continúan haciendo, para muchos, un tormento la vida en este país. Quiso educar al cubano a sentir afecto natural y consideración por sus compatriotas. Que se marque al que no ame —escribió—, para que la pena lo convierta”, reflexionaba Justo de Lara.

Vale la anécdota del general Loynaz del Castillo para aquilatar la humildad martiana y su vocación de servicio. “Al terminar nuestra larga visita ya Martí nos había regalado, con amable dedicatoria, sus últimos libros. En el de Ramona había escrito: ‘A Enrique Loynaz, que amará, con su alma tierna y fogosa, a mi pobre Alejandro’. Y viendo empolvado mi sobretodo, tomó un cepillo, y con esmero lo sacudió. ¡Y antes que pudiera impedirlo, había también sacudido el polvo de mis zapatos!… ¡A mí me pareció tener delante la reencarnación de Jesucristo!”.

El Generalísimo, quien luego del encontronazo del Plan Gómez-Maceo aprendió a respetarlo y lo guardó hasta Dos Ríos, juzgaba: “Fue José Martí muy poco conocido de sus compatriotas, los cubanos, en el verdadero, esplendoroso apogeo de su gloria. La verdad sea dicha: yo no he conocido otro igual en más de treinta años que me encuentro al lado de los cubanos”.

Su tesón y ejemplo en campaña conmovieron al dominicano Marcos del Rosario, negro recio y analfabeto al que el Maestro enseñó a escribir guiándole el puño, y que luego integró la mano de valientes lanzada al arrecife de Cajobabo. “Para cuando lo vide, creía que era demasiado débil. Y dipué vi que era un hombrecito vivo, que daba un brinco aquí y caía allá… En Cuba, cuando tábamo subiendo la loma, toditos cargaos, a veces se caía… Y yo diba a levantalo y de viaje me decía: ‘No, gracias; no, ya’… Y se levantaba rápidamente. Toditos íbamos cargaos, hasta el mimo Martí […] llevaba también libros. Ese era un hombre muy ilustrao [sic]”.

Desde el alma

Así hablaron los que, en términos de José María Vargas Vila, “vieron a Martí con sus ojos de carne, los que lo oyeron con sus oídos de carne”. No alcanza el espacio para volcar el racimo de perspectivas y soflamas. De ahí los libros. Cada cual escoge y guarda para sí su alegato, la efigie que mejor se ajuste a la percepción interior que haya alcanzado del Héroe Nacional.

Descubrir a Martí en su visión acertada y necesaria complejidad es cardinal para entender no solo la historia de Cuba, sino también la índole de nuestra identidad contemporánea y la inserción de nuestra América en un mundo que aún busca respuestas a preguntas que él dejó.

En esta época de fragmentación y deterioros —materiales y morales— es imperativo revisitar su obra, paladear sus textos con la mente abierta y el corazón dispuesto; pero sin olvidar el trasfondo espiritual, la naturaleza del individuo y la actitud en su momento histórico. Hay que estrechar la mano del mortal que habita detrás del Apóstol, una vida que no necesita filtros.

No hemos podido o no hemos querido sumergirnos en la inmensidad de su figura, dejándonos tentar por la jactancia de un conocimiento parcial que, lejos de honrarlo, lo/nos empobrece. La distancia entre el Martí que creemos conocer y el Martí humano puede ser, en muchos sentidos, la distancia abismal entre el mito y la realidad. Conozcámoslo desde el alma.