|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Una docena de hombres, dirigidos por el teniente Evans, del Octavo Regimiento de Caballería de los Estados Unidos, arribó a La Gloria, en Camagüey, el 23 de marzo de 1900. Las veinte mulas, cargadas de provisiones, habían avanzado con dificultad por el camino casi intransitable desde el puerto de Viaro hasta el campamento donde se edificaría el poblado.

Evans, aficionado a la fotografía y a las crónicas de viaje, narró sus impresiones en un informe al gobernador de Cuba, Leonardo Wood, publicado en el Diario de la Marina. Refirió que la colonia tenía 175 habitantes, entre ellos un doctor y 20 mujeres y niños. Le extrañó que no hubiese hielo, la escasez de carne y que el precio de este alimento fuera muy alto. Sin embargo, era lógico que un asentamiento incipiente, compuesto por casas de campaña y alejado de las ciudades, presentara tales carencias.

Le pareció muy positivo, tanto para el consumo humano como para el desarrollo de la agricultura, que se pudiese “encontrar agua muy buena a 10 o 20 pies bajo tierra” y también que el suelo fuese muy fértil. Los vecinos le contaron que la Compañía aún no había expedido los títulos de propiedad a los colonos y que algunos, por tal motivo, estaban descontentos.

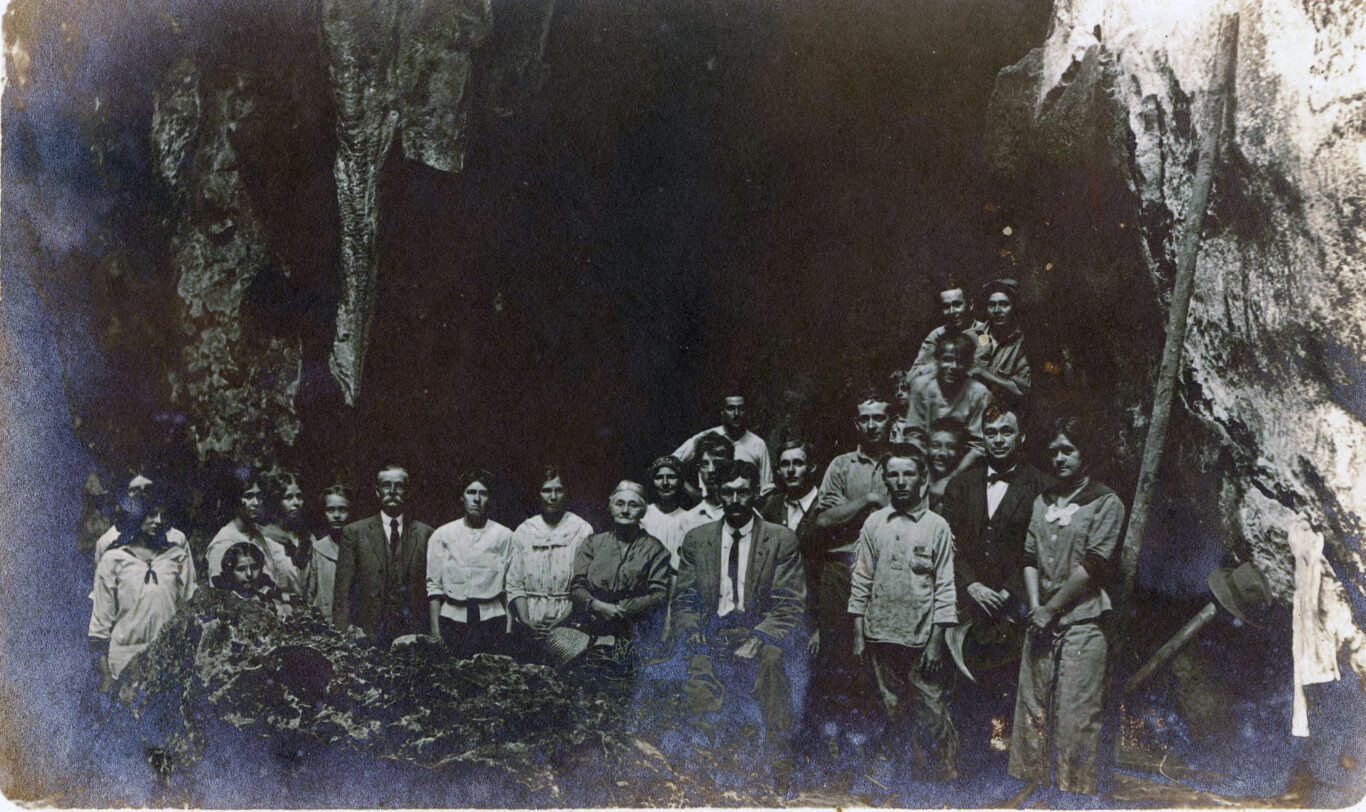

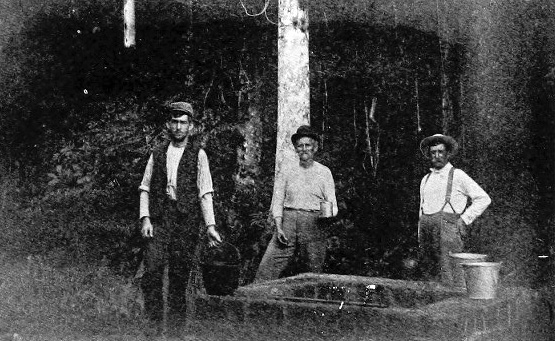

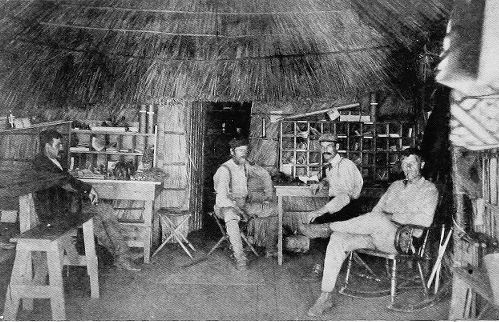

Al día siguiente, durante el almuerzo, llegaron los topógrafos que trabajaban en los bosques. Toda la población se reunió en la llamada avenida Central, desde la tienda de Connell hasta el cuartel general del campamento. Evans tomó su cámara fotográfica para dejar constancia del momento histórico. James M. Adams, otro cronista de aquella aventura colonizadora, relató:

“Las mujeres demostraron que no habían dejado todas sus galas en Estados Unidos, mientras que casi todos los niños vestían sus mejores ropas. Los hombres aparecieron con una gran variedad de trajes, pero la mayoría había pensado más en la comodidad que en la elegancia. Fue en ese momento cuando se tomó la primera foto grupal grande de los colonos. La oportunidad era demasiado buena para perderla. Nos agruparon apresuradamente al otro lado de la avenida Central y tres fotógrafos aficionados nos tomaron fotos simultáneamente. La fotografía resultante, aunque a pequeña escala, es una imagen fiel de aproximadamente la mitad de los colonos en La Gloria el 24 de marzo de 1900”.

Ese día era sábado y fue declarado festivo con anticipación para realizar el primer partido de béisbol, carreras a caballos, saltos, carretillas, entre otros divertimentos. El 9 de abril de 1900 celebraron, en un salón provisional cubierto de lona y piso de tablas, decorado con ramas de palmas y flores, el primer baile de la comunidad, que contó con su propia orquesta.

Adams relata:

“Casi toda la colonia asistió al baile. Esto se manifestó cuando nos pusimos en fila para la cena, que se sirvió al otro lado de la calle. La procesión a las mesas contaba con ciento cuarenta personas, según el recuento real. Las mesas estaban colocadas bajo tiendas de campaña, bellamente decoradas y repletas de comida: carnes, pescado, ensaladas, budines, pasteles y una maravillosa variedad de tartas, en las que la guayaba era muy visible. El café y las frutas también estaban muy presentes. Nunca antes La Gloria había visto semejante despliegue. En esta ocasión, las mujeres de la colonia alcanzaron una merecida reputación por su habilidad culinaria y su ingenio. A excepción de unas pocas entusiastas, que regresaron al salón de baile para seguir bailando, la cena puso fin a la noche”.

Progreso

La revista The Cuba Review refiere que en 1907 la población de La Gloria era de aproximadamente 800 estadounidenses y 200 cubanos. Se estimaba, además, que unos 2 mil propietarios no residentes contrataban a quienes vivían en la colonia para atender sus fincas, y que estos últimos también ganaban dinero extra como transportistas de las cosechas y en la tala para las nuevas fincas.

En esa fecha, las publicidades anunciaban: “La Gloria, la ciudad americana más grande en Cuba, el centro de las Colonias Americanas en el Valle de Cubitas. Casi 1.000 acres (404,69 hectáreas) ya en huertos de naranjas y plantaciones de piñas.” Como el acre (0,4 hectárea) había sido adquirido a precios muy bajos —80 centavos—, las utilidades de la empresa colonizadora debieron ser muy elevadas.

En realidad, las campañas propagandistas, con el fin de captar inversionistas, llamaron “ciudades” a pequeños poblados que fueron creándose en el Valle de Cubitas, como Boston, Columbia, Garden City, City of Piloto, Palm City, Washington City, entre otros.

En 1909, el viejo velero que comunicaba el puerto de Viario con Nuevitas, tres veces por semana, había sido sustituido por un barco a vapor. La embarcación tenía capacidad para cuarenta pasajeros “y, por supuesto, lo que es más importante, puede transportar considerable cantidad de frutas y verduras a los vapores en servicio regular a Nueva York”, decía una nota divulgada en The Cuba Review. También se resaltaba que la colonia había ganado la mayoría de los premios de las Exposiciones de 1908 y 1909, convocados por la Sociedad Nacional de Horticultura de Cuba.

Datos consultados en el Diario de la Marina registran que, en 1908, el jurado premió con la medalla de plata a las muestras de naranjas, toronjas, coco y limón.

Las cosechas de naranjas, en los primeros años, se comercializaban en Cuba; desde Camagüey y Caibarién llegaban compradores para adquirirlas directamente con los productores. Posteriormente, las ventas se dirigieron al mercado de Estados Unidos e incluso enviaron cítricos a Gran Bretaña.

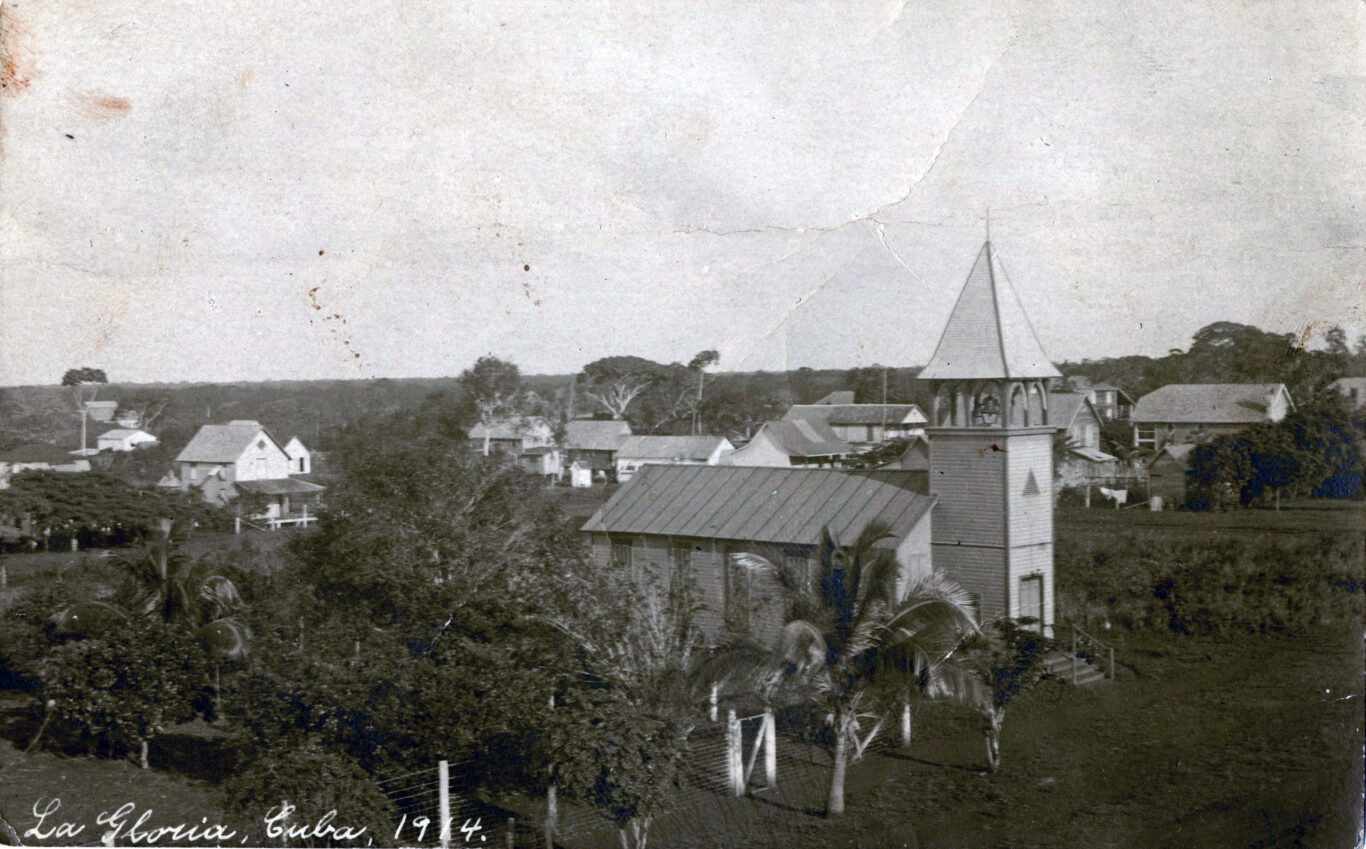

En 1914, la colonia estaba consolidada. El periodista Demetrio J. Pérez refiere:

“La Gloria contaba con juzgado, estación de policía, cuartel de la guardia rural, alcaldía, oficina de correos y telégrafo, teléfono de Puerto Viaro, escuelas, biblioteca, luz eléctrica, alumbrado público, tiendas, fondas, cantinas, barberías, lecherías, panadería, fotógrafos, farmacias, médicos, herrerías, albañiles, una fábrica para hacer escobas y dos hermosos hoteles de dos pisos con bellos jardines y amplios ventanales.

Se había construido una carretera de piedras que llegaba hasta Puerto Viaro, atravesando la avenida Central de La Gloria, y se extendía hacia la Sierra de Cubitas, en busca de la ciudad de Camagüey, con puentes de concreto y vigas de madera sobre los arroyos. Junto al pueblo se había levantado un pequeño central o trapiche para elaborar mieles y azúcar, y una imprenta que editaba un periódico dos veces por semana, además de libros y folletos”.

La colonia también contaba con una fábrica de zapatos y un aserradero para construir cajas utilizadas como envases para los cítricos. Además de naranjas, toronjas, pomelos, mandarinas, se cultivaba maíz, caña de azúcar, piñas, plátanos, frutabombas, cocos y aguacates, y se desarrolló la apicultura.

En 1915, según la revista The Cuba Review, los colonos exportaron por los puertos de Viario y Piloto 4 584 500 naranjas y 19 872 cajas de pomelos. Estas cifras quizás incluyan producciones de algunas empresas aledañas vinculadas a La Gloria. El crecimiento fue favorecido por la reducción de los aranceles aduaneros a partir de 1914, para los cítricos exportados desde Cuba hacia Estados Unidos.

Otros hechos relevantes del periodo fueron la introducción, en las labores agrícolas y en el transporte de cítricos, en septiembre de 1916, de un tractor de la marca Avery que usaba gas como combustible; y la fundación de la Cámara de Comercio de la localidad, presidida por Frederick T. Pratt, institución constituida por los departamentos de Cítricos, Transporte, Información, Cultural, Suministros, Mejoras de la Ciudad y Salud.

Con el ánimo de estimular la producción y el comercio, se desarrollaban ferias en el Valle de Cubitas, donde participaban vecinos de diversas colonias estadounidenses.

En 1920, el libro Standard Guide to Cuba ofrecía esta descripción del poblado:

“En la provincia de Camagüey se encuentra la gran y exitosa colonia americana de La Gloria, que fue la primera empresa de colonización americana iniciada en la isla tras el cierre de la guerra hispanoamericana. Muchas de las otras colonias en Cuba son ramificaciones de esta colonia madre. La Gloria siempre ha liderado en población, extensión de tierras cultivadas y desarrollo, así como en la calidad superior de sus frutas, y ha sido bien descrita como un verdadero pedazo de los Estados Unidos trasplantado en suelo cubano. La Gloria consta de ocho empresas de colonización separadas, de las cuales la ciudad de La Gloria es el centro”.

“La Gloria tiene una población de aproximadamente 1 000 personas, incluyendo las plantaciones vecinas, con alrededor de 300 más asentados en las colonias circundantes. El diseño del pueblo es distintivamente americano, con calles anchas que se cruzan entre sí en ángulos rectos, un gran parque en el centro y amplios terrenos para escuelas e iglesias. Aproximadamente el 90 por ciento de los residentes son personas de habla inglesa, siendo la mayoría estadounidenses, con británicos en un cercano segundo lugar. El pueblo tiene dos iglesias, la Metodista Episcopal y la Episcopal. Las necesidades diarias de la gente están bien satisfechas por nueve tiendas (…)”.

Las viviendas

El periodista Willis Fletcher Johnson, en su libro The History of Cuba, reseñaba:

“Las calles son muy anchas, sombreadas con hermosos flamboyanes en flor, y las casas, muchas de ellas de dos pisos de altura, están construidas con maderas nativas —cedro, caoba, etc.—, productos de los aserraderos de la vecindad. Estas, por lo general, se mantienen pintadas, y la apariencia general del pueblo, aunque no bullicioso con negocios, es de comodidad, limpieza y economía (…) El mobiliario de la mayoría de las casas consiste en una extraña mezcla de artículos de confort traídos de casa (Estados Unidos), combinados con otras cosas que han sido improvisadas y sacadas de su entorno tropical”.

Como ejemplo, acudo a la descripción que hizo James M. Adams, en su obra Pioneering in Cuba, de la vivienda de Lewis F. Wilson. De dos plantas, con corredores y habitación para los sirvientes detrás de la cocina, disponía de:

“Cuatro habitaciones en la planta baja y tres dormitorios en el segundo piso. Está construida de maderas nativas, con revestimiento de cedro. Tiene un techo de cedro en toda la casa, con la excepción de la sala de estar, que tiene techo y molduras de caoba, y el comedor, que tiene techo y molduras de majagua. Los pisos de toda la casa son de caoba y las escaleras están hechas de sabicú. La casa tiene una característica novedosa en comparación con otras casas cubanas: una chimenea de cemento, que se extiende del suelo hacia arriba, con una chimenea en el comedor y otra en un dormitorio del segundo piso. La casa cuenta con ventanas de vidrio que se abren hacia afuera, y ventanas de malla que se abren hacia adentro. La casa costó, en total, alrededor de $2,500”.

Declive

El destino promisorio de La Gloria fue desvaneciéndose debido a varios factores. Ante el volumen de cítricos que llegaba a Estados Unidos procedente del Valle de Cubitas, agricultores de California y Florida iniciaron protestas ante la Cámara de Comercio para lograr mayor protección arancelaria. Para evitar la expansión de la plaga de la mosca prieta, se decretó una ley que impedía la entrada de naranjas cultivadas en Cuba. Además, muchos colonos jóvenes abandonaron La Gloria para enrolarse en el ejército de su país, involucrado en la Primera Guerra Mundial desde 1917.

Ese mismo año hubo un conflicto armado en la isla entre liberales y conservadores, denominado la Guerrita de la Chambelona. Las partidas de alzados destruyeron propiedades de los colonos. Otro golpe fue la declinación de la producción azucarera ante la competitividad de los centrales El Senado y El Lugareño, situados en la región, con grandes plantaciones de caña y mayor capacidad de molienda que el ingenio levantado cerca de La Gloria.

Como si lo anterior no bastara, el ciclón de noviembre de 1932 destruyó viviendas y cultivos. Entonces, la mayoría de los colonos afectados decidió regresar a Estados Unidos.

Las tropelías de Charles Richard Burford

Después del paso del ciclón, con los restos de las casas, algunos cubanos fabricaron sus viviendas y ocuparon las tierras abandonadas; otros las trabajaron como arrendatarios. Un grupo de colonos estadounidenses decidió quedarse, entre ellos Charles Richard Burford, de triste recordación.

El periodista Armando Cruz Cobos, en un reportaje de investigación publicado en la revista Bohemia el 12 de septiembre de 1948, titulado: “¿Quiénes están detrás de Mr. Burford, el géofago y falsificador de Sola?”, denunció pormenores sobre el destino de las tierras de la colonia, aproximadamente unas 500 caballerías (19 319 hectáreas):

“Las tierras de ‘La Gloria Colony’ quedaron poco a poco mostrencas en las parcelas que abandonaban sus adquirientes extranjeros, y, en la medida en que la población campesina nacional creció, distintas familias guajiras provenientes de la misma provincia agramontina y de las provincias occidentales (…) fueron asentándose en las parcelas que adquirían a buenos precios de aquellos granjeros a punto de embarcarse, o que tomaban sin cubrir tal forma, simplemente en precario, dada la inexistencia aparente de sus dueños (…)”.

Sin dudas, la vida tranquila y monótona en La Gloria dio un giro inesperado con el accionar de Charles Richard Burford.

“Nadie sabe a ciencia cierta quién es míster Charles Richard Burford. Se supuso una vez que este individuo era quizás uno de los negociantes de la Cuban Land and Steamship Co., pero lo verdaderamente fidedigno es que el tal Mr. Burford —perteneciere o no a los altos cuadros de la legalmente extinta Cuban Land and Steamship Co.— llegó un día a La Gloria, cuando esta ciudad onírica no era otra cosa que un pobladito frustráneo en el que vivían algunos extranjeros de nacionalidades diversas y muchos guajiros cubanos poseedores de parcelas que habían comprado a sus dueños descorazonados o que las disfrutaban en precario. La proverbial hospitalidad campesina le fue dispensada generosamente al americano que venía a unir sus esfuerzos a los de aquellos agricultores que una vez más pecaban de ingenuos.

Mr. Burford fue ayudado por muchos de los mismos hombres que después han sido víctimas de sus atropellos y agresiones. Se las arregló para hacerse algunas parcelas y regresó a Norteamérica, donde permaneció unos meses, retornando a la Gloria Colony con ánimo de sucesor legal de la Cuba Land and Steamship Co., a cuyo poderante —un individuo cualquiera utilizado por él a fin de sentar cierto basamento legal a su pretensa usurpación— afirmó haber comprado los antiguos derechos y ya fenecidos de la Cuba Land and Steamship Co. A partir de este hecho, Mr. Burford se autoconsideró dueño-señor de La Gloria Colony y empleó, cada día, métodos estrafalarios y procedimientos inconfesables para apropiarse de acres y más acres aledaños a los que, sin ser suyos, integraban el meollo de su condición de propietario en calidad de géofago”.

Para lograr sus objetivos, según el artículo citado, Burford recurrió a amenazas, asesinatos de campesinos y de sus animales, y sobornos a la Guardia Rural y a autoridades judiciales. Este repudiable proceder fue enfrentado por asociaciones sindicales, un tema que merece un estudio en particular.

En La Gloria había cambiado drásticamente la armonía descrita por Willis Fletcher Johnson en su libro The History of Cuba, editado en 1920:

“Con los cubanos, la gente de La Gloria siempre ha mantenido las relaciones más amistosas, mientras que la estima y el respeto mutuos son la norma en el distrito. El alcalde de La Gloria, un cubano, fue elegido por voto popular y es muy estimado en la comunidad como un hombre que siempre ha sido un entusiasta y eficiente defensor de los intereses de la colonia”.

Fuentes consultadas

Fletcher Johson: The history of Cuba, B. F. Buck y Co., Inc. Nueva York, 1920.

Reynolds, Charles B.: Standard Guide To Cuba, 1920.

James M. Adams: Pioneering in Cuba, 1901.

Bohemia

Diario de la Marina

The Cuba Review

https://libreonline.com/la-gloria-una-aventura-americana-en-la-sierra-de-cubitas/

La Gloria City en la memoria de una antigua moradora (por Carlos A. Peón-Casas) http://www.ellugareno.com/2019/07/la-gloria-city-en-la-memoria-de-una.html

Osvaldo Lorenzo Monteagudo: “La inmigración de colonos norteamericanos en la llanura norte de Camagüey. A propósito de la Gloria City y del batey azucarero El Lugareño, (1899 – 1932)”, Batey: una revista cubana de Antropología Social, ISSN-e 2225-529X, Vol. 9, Nº. 9, 2017.

Muy buen artículo!!!!!

Esta historia tiene muchos datos históricos interesantes. Estos fundadores eran expertos porq pensaron en todo lo q les hacía falta entonces. Increíble como la gente se movía en aquella época. Saludos