|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Aun bajo un sol inenarrable que pone a sudar el asfalto, en la Loma de San Juan perdura una frialdad desconcertante. El silencio y la soledad han abierto allí sus sombrillas. Hay ratos en los que no pasa un alma. Sin turistas, ni visitantes asiduos, ni muchos transeúntes que lo circunden, el parque conmemorativo trasluce cierto marasmo hierático y monorrítmico de cementerio. Ese desamparo mordiente que suele pulir el olvido con sus sutiles dedos de esmeril.

Muchos julios atrás, en 1898, este cerro localizado a las afueras de Santiago de Cuba fue escenario de la batalla más sangrienta y decisiva de la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana, en la cual, entre alientos heroicos y bayonetas golosas de carne, se quebró un imperio y se empinó otro: el águila intervino para matar un gorrión. Aquel conflicto pivotante y cargado de complejidad no solo puso a la jurisdicción provinciana en el centro de la atención mundial, sino que marcó un punto de inflexión. Allí nació una nueva geopolítica.

Hoy, sin embargo, el enorme patrimonio histórico y simbólico de la Loma de San Juan sufre la misma condena de un baúl del tesoro que termina roto y confinado a las penumbras del ático.

Nacido y criado en un barrio vecino, por casi treinta años tuve al histórico sitio a la vista. Lo recorrí decenas de veces. La primera fue de la mano de mi padre, quien desde edad temprana sembró la semilla de mi obsesión por los monumentos y las leyendas; luego, en excursiones dirigidas por la escuela o vueltas personales. De hecho, era mi ruta favorita para llegar al Parque de Diversiones por la entrada donde se eleva la mastodóntica “estrella”.

Posado a 90 metros sobre el nivel del mar, el parque es un mirador natural. La panorámica y la brisa que acaricia sin cesar el misterioso valle resultan maravillosas. En la distancia espejea la urbe suspendida y pintoresca, ofreciendo un caleidoscopio de perspectivas como un cuadro de Botalín.

Y allá me fui recientemente, para mitigar nostalgia y curiosidad a partes iguales. ¿Cómo dices que no, Sabina? Hay que volver a donde se fue feliz. Aunque duela como verdad, todo regreso emociona como poesía.

San Juan es un pasadizo a un período histórico —y controversial— de trascendencia cosmopolita, una manera de conectar con nuestros antepasados, de andar por donde ellos pisaron; la oportunidad de palpar una tradición que a menudo se difumina con la subcultura y la ignorancia que mata a los pueblos, como sentenció Martí.

De la guerra y la paz

Como tantas veces, San Juan me recibe con la confusa corporeidad de un vaso. ¿Medio vacío o medio lleno? Los mismos cañones y los mismos árboles, todo en la exacta posición que la vez anterior. Nada ha cambiado. ¿O sí? En una ciudad que, por sus calles bacheadas y revoltosas, avanza con prisa y sin pausa hacia el descalabro, el parque conmemorativo asombra al paseante por la limpieza de las áreas verdes y la conservación de las reliquias.

Entre aquellos artefactos de guerra que muy pocos se detienen a contemplar y al cobijo piadoso de la arboleda, San Juan ofrece una romántica hospitalidad. Bien lo saben algunas parejas de enamorados. No sé cómo explicarlo, pero incluso a pleno sol —enemigo poderoso de espectros y sombras— siempre en ese parque desierto me doblega una sajante aflicción. Y en el loco molino de mis disparates no logro sustraerme a la sospecha de que es provocada por almas en pena que por allí discurren.

Donde ahora tiene su feudo la paz, resonaron antes las panderetas de la guerra. Hay ecos que nunca mueren en aquella atmósfera mística y centenaria que me cautivó desde la infancia.

Al amanecer del 1 de julio de 1898, las fuerzas aliadas —del ejército de los Estados Unidos, comandado por el obeso Shafter, y del ejército mambí, con el lugarteniente general Calixto García a la cabeza— abrieron fuego con el objetivo de forzar dos posiciones estratégicas del sistema defensivo alrededor de la plaza sitiada: El Viso y San Juan. Acantonados en el fuerte de El Viso, aledaño al poblado de El Caney, 550 soldados españoles resistieron durante diez horas la batida de 8 mil hombres y cuatro cañones.

De manera simultánea, cerrando una especie de pinza, las divisiones de los generales Wheeler y Kent, apoyadas desde la finca El Pozo por la batería artillera del capitán Grimes y con la brigada de Summer como punta de lanza, dirigieron una serie de ataques combinados para ocupar las avanzadas españolas que protegían la meseta de San Juan. La lucha fue intensa y feroz, casi cuerpo a cuerpo, con bayonetas caladas, cargas de caballería, metralla y nubes de humo. Al mejor estilo de un filme hollywoodense, sería glorificada la embestida a la cima de los “jinetes duros” de Leonard Wood y Teddy Roosevelt (luego presidente de los Estados Unidos), si bien, irónicamente, los famosos rough riders combatieron a pie por falta de caballos.

En San Juan, los estadounidenses se presentaron con abrumadora superioridad de 8 mil hombres —a razón de 10×1—, doce cañones Hotchkiss de tiro rápido y cuatro ametralladoras Gatling, pero con una estrategia de asalto desacertada en la que primó el coraje y la tenacidad por encima del orden táctico. “Los americanos, hay que convenir en ello, se batieron ese día con un arrojo y una decisión verdaderamente admirables”, anotó en su libro Combates y capitulación de Santiago de Cuba el teniente de navío José Muller y Tejeiro.

No obstante, la desmandada resultó catastrófica: el reguero de bajas sumó 1 240, de ellos 144 muertos. Por si no bastara, les pegó en la cara el rubor cuando se vieron obligados a pedir auxilio al destacamento mambí del coronel Carlos González Clavel para el asalto final. Sobre el propio campo de batalla, el mando norteamericano extendió su reconocimiento a sus partners cubanos —que, dicho sea de paso, sufrieron 150 bajas— por su valioso desempeño, aun cuando días después no los dejarían entrar en Santiago ni participar en la ceremonia de la victoria.

Acuartelados en una casa fortificada en la cima, unos 350 españoles resistieron con temple espartano hasta que, sobre las tres de la tarde, agotadas las municiones y desecha irremediablemente la guarnición, se hizo imposible sostener aquel último reducto.

Para que se tenga una idea: dos compañías del Batallón Peninsular de Talavera, que entraron en acción con 150 hombres respectivamente, quedaron una con 30 y la otra con 50, afirmó el comandante español y cronista del acontecimiento Severo Gómez Núñez. En total, registraron 267 bajas, contando varios jefes y oficiales entre los muertos y heridos, como el general Linares, gobernador militar de la plaza, los coroneles Baquero y Díaz Ordóñez, y el capitán de navío Joaquín Bustamante, inventor del sistema de torpedo homónimo.

Dos semanas después, la tarde del 16 de julio, los altos mandos de España y Estados Unidos se citaron bajo una ceiba robusta, ubicada en las faldas de la loma, para firmar la rendición. Estas batallas terrestres y el hundimiento de la escuadra de Cervera, tres días después, sellaron el principio del fin de cuatro siglos de dominio hispano en Cuba.

Monumentos que hablan

En el acero, el mármol y el bronce, San Juan consigue encapsular la batalla que le dio renombre y rendir fervoroso tributo a sus héroes. Entre los elementos más atractivos sobresalen el Monumento al Soldado Norteamericano, al Mambí Victorioso y la columna con relieve del Soldado Español. La mayoría de las estatuas y ornamentos que conforman el conjunto escultórico no se erigieron de inmediato tras la guerra, sino en momentos posteriores.

Entre los primeros que supieron apreciar el valor histórico del sitio estuvo el alcalde Emilio Bacardí, quien ya en diciembre del propio 1898 ordenaba fijar provisionalmente alrededor del llamado Árbol de la Capitulación o de la Paz una cerca de alambres con un cartel explicativo hecho a mano, hasta que pudiera realizarse un homenaje más digno.

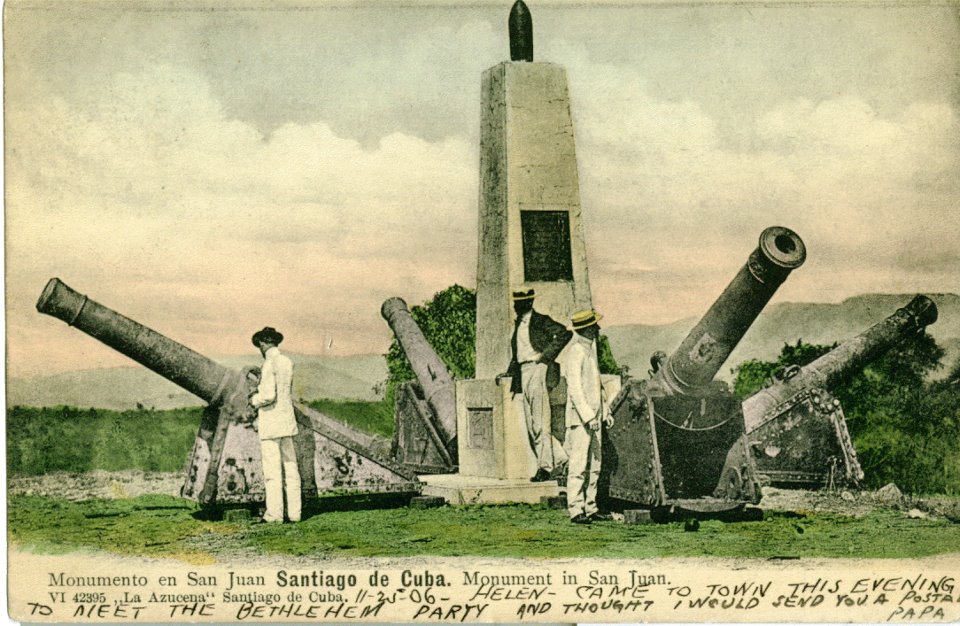

A partir de 1902 creció la cantidad de excursionistas en los predios de San Juan, sobre todo de los marines que desembarcaban en Santiago, y de turistas que también comenzaron a llegar desde Estados Unidos, ávidos de conocer el escenario donde habían caído o tocado la gloria sus familiares y compatriotas. Pero la oleada de público sin control trajo el saqueo y la profanación. No pocos quisieron llevarse como trofeos los restos del material bélico que había quedado disperso sobre el antiguo campo de batalla. Celoso guardián de las reliquias locales, Bacardí comprendió que era inminente fundar el sitial histórico. Así, en febrero de 1906 encabezó la inauguración de un primer obelisco de piedra en medio de cuatro cañones. Sigue en pie, eso sí, sin su escolta de piezas artilleras, pues fueron reubicadas.

Durante las siguientes décadas se irían incorporando componentes, pero no fue hasta 1928 cuando el entusiasmo y la dedicación del coronel José González Valdés otorgaron al parque conmemorativo su más brillante y definitiva fisonomía. Como tal fue inaugurado el 1 de julio de ese año, domingo, con discursos, banda de música y desfile marcial ante numerosa concurrencia. Era un logro que a “ese abrupto lugar se le arrebatasen sus malezas e intrincados maniguales, convirtiéndolo en un paraíso”, reseñó entonces la Revista de Oriente.

En la insondable lista de figuras prominentes que han pasado por San Juan aparecen la señorita Alice Roosevelt, la escritora Eva Canel, el pintor ruso Vasili Vereschagin, la pedagoga María Luisa Dolz, Pablo de la Torriente Brau, Juan Bosch o Nicolás Guillén. En época más reciente estuvieron el beatle Paul McCartney, en 2000, y los reyes de España, Juan Carlos y Letizia, en 2019.

La Loma está poblada de cañones. Son la alegoría más rotunda. Por sus bocas mudas proyectan advertencias sobre las secuelas de asumir la guerra como pasatiempo. El más impresionante y refulgente, un González Hontoria de 16 centímetros que, cuando el bloqueo naval fue arrancado del Reina Mercedes y emplazado en una defensa costera, da la bienvenida al parque.

No muy lejos, un busto del coronel González Valdés, quien dirigió la reconstrucción del parque, vigila el horizonte con mirada severa. Todo es vestigio directo de aquel combate que redefinió el destino de Cuba, pues intereses extranjeros se superpusieron a los anhelos locales.

¿Patrimonio sin pueblo?

El fortín impostado —porque en la realidad nunca existió— es una de las postales más conocidas de San Juan. Durante mucho tiempo permaneció abierto, permitiendo el acceso a su planta superior, desde donde la calidad del enfoque sube un escalón. Sin embargo, era más “explotado” como baño público o “matadero” para amantes furtivos. Ahora tiene puerta, supongo que sea una suerte de oficina de los guardaparques, o algo parecido. Nadie sale a vigilarme u ofrecerme algún breviario. El local permanece cerrado durante la media hora de mi visita, aunque puedo escuchar voces en su interior; brotan por las aspilleras.

Hablan del calor y política, de sueños y tedios, las calamidades bifrontes que se yuxtaponen en nuestros días. Son tan vaporosas las rutas de nuestras quimeras, hay tantas zanjas profundas entre nuestras ideas como las que cavaron estadounidenses y españoles alrededor de San Juan. Para recordar lo que representa una herida abierta en la tierra, se mantienen algunas trincheras donde cientos de vidas quedaron sepultadas por la tozudez de sus mandantes. Una y otra vez, en su tráfago de codicias e intrigas, la humanidad se dice adiós.

Queda en San Juan un sedimento imperecedero; es territorio sagrado. Pero en un mundo cada vez más desconectado y virtual, la naturaleza tangible y visceral de esta historia subyace bajo un marcado contraste. Parece un lugar detenido en el tiempo, no solo por su misión de preservar y exponer antigüedades, sino por la cortina de indiferencia que lo envuelve. Los monumentos están allí, erguidos a sol y sereno, resistiendo el paso del tiempo, pero falta lo principal: el pueblo receptor de su mensaje.

Salgo de la Loma con una sensación agridulce. Voy pensando que, de tan concentrados que estamos en la vorágine cotidiana, desdeñamos cada vez más el peso de la Historia. Un entorno con semejante valor patrimonial merece más que ese abandono. Pienso en esas ciudades del mundo donde los monumentos suelen ser fuentes de orgullo, puntos de reunión o espacios de meditación para quienes ven en ellos un emblema de herencia e identidad.

Los monumentos suelen ser herramientas políticas, documentos pedagógicos y fuentes de ingreso de acuerdo con su interés turístico. Instan a una comprensión profunda de cómo los episodios históricos deben perdurar en la conciencia colectiva. Lidiar con la Historia no va solo de poner efemérides en un mural anacrónico, leer biografías o bucear en archivos polvorientos, sino de comprender cómo las influencias del pasado están vigentes en nuestro presente y moldean nuestro futuro.

Quizás, en algún momento, pueda salvarse este relicto de su ostracismo y transformarse el parque conmemorativo San Juan-Árbol de la Paz en lo que imaginaron sus fundadores: un museo a cielo abierto donde la Historia dialogue con la gente. En la Loma de San Juan no ha terminado la batalla.

Muy atinado su artículo, Igor. Soy habanero pero -por cuestiones de trabajo- visito Santiago con cierta frecuencia. La Loma de Sn. Juan y el conjunto de sus monumentos han estado algo preteridos aunque vivió peores momentos y,al menos ahora, se mantiene cuidado,bien preservado. Integrar ese lugar patrimonial a las visitas de los que llegan a Santiago (cubanos o extranjeros) sería una forma de justipreciarlo

Formidable artículo. Gracias. Durante muchos años fue sitio de obligada visita para locales y extranjeros, así se puede confirmar en el libro “Santiago Siglo XX, cronistas y viajeros miran la ciudad”. San Juan sigue siendo un nicho histórico y turístico.

Que buen articulo, Sr. Guilarte. Me identifico con cada emoción descrita en sus palabras sobre ese sitio emblemático y esa parte de nuestra historia que me apasiona.