Esta es una historia sobre ruedas. Si bien el Gran Premio automovilístico más famoso de Cuba pueda ser el del año 1958, marcado por el secuestro “de película” del estelar piloto argentino Juan Manuel Fangio y un accidente trágico que se saldó con cuarenta espectadores volando despedazados por los aires, la primera competencia internacional de autos con sede en la isla aconteció muchos años atrás.

Esa “carrera cubana” del circuito mundial se corrió el 12 de febrero de 1905, poco después de la afiliación del Club de Automóviles de La Habana a la International Association of Automobile Racing, y como corolario de la afición por el automovilismo que venía carburando en la sociedad habanera. Fue todo un acontecimiento, con gran afluencia de turistas, reporteros y fotógrafos extranjeros, y miles de curiosos a lo largo del trayecto.

Vale recordar que, desde diciembre de 1898, ante los ojos estupefactos de los transeúntes había aparecido en las polvorientas avenidas de la capital el primer coche movido por combustión interna: un Parisienne francés que sonaba acatarrado, más lento que una bicicleta y que traqueteaba como una caja de cartón desarmable. Seis meses después arribó —también desde Francia— el segundo vehículo, un Rochet Schneider de ocho caballos de fuerza propiedad del conocido farmacéutico Ernesto Sarrá. Tener auto era entonces cosa de ricos. Aunque ahora que lo pienso, todavía cuestan una fortuna y siguen siendo una quimera para mucha gente.

Cuba, pionera en tantos gritos de la innovación y la tecnología, empezaba con el nuevo siglo a cambiar las riendas del caballo por el lujo del timón.

Producto de la naturaleza criolla, aquellos primeros carros quedarían grabados en los anales como “fotingos”, apelativo que le dio el habla popular al “cubanizar” el eslogan de la Ford Motor Company cuando sacó al mercado su flamante modelo “T”. Resulta que a pesar de la novedad de los tres pedales (embrague, freno y acelerador), el auto de la insigne compañía americana no tenía motor de arranque, por lo que había que empujar para ponerlo en marcha. La publicidad, que indicaba en inglés: Foot in and go, podía traducirse en un simple “pisa y arranca”; pero el cubano, con la chispa y la pereza lexical siempre prendidas, acabó poniendo su sello lingüístico.

“Pronto hubo en Cuba revistas, clubes y asociaciones vinculadas con el automóvil. Y temprano, muy temprano, comenzaron las carreras de autos. En 1903, Dámaso Lainez, propietario del primer servicentro que existió en Cuba —se localizaba en la calle Egido– convocó a la primera de ellas en el tramo Puente de La Lisa–Guanajay. Carrera esta que tuvo una particularidad: los competidores llevaban como copilotos a sus respectivas esposas. El vencedor fue Dámaso Lainez, el organizador del certamen”, reseña Ciro Bianchi en su artículo “Automóviles en Cuba”.

Mirando aún más lejos en el retrovisor del tema: la primera carrera oficial automovilística que se recuerde en el mundo tuvo lugar el 22 de julio de 1894 y se conoce como la Carrera de coches sin caballos de París–Rouen. Fue organizada por el diario francés Le Petit Journal y se llevó a cabo con 21 autos que recorrieron 126 kilómetros para demostrar ante cientos de ojos las ventajas del moderno medio de transporte, cuya producción despuntaba.

Evidentemente, aquellas primeras carreras no eran, ni por asomo, como las actuales.

La pista de las emociones

El 12 de febrero de 1905 el ambiente era de completa animación, como pueblo en día de feria. Desde las primeras horas de la mañana comenzó a movilizarse el público en carruajes, guaguas y carros por la vía de Marianao hacia la periferia de La Habana. El escenario de la justa se había fijado en el pintoresco tramo de Arroyo Arenas (actual municipio de La Lisa) hasta el poblado de San Cristóbal (entonces jurisdicción de Pinar del Río, hoy de Artemisa), que serviría de meta intermedia. Era un recorrido de 158 kilómetros, sumando ida y vuelta.

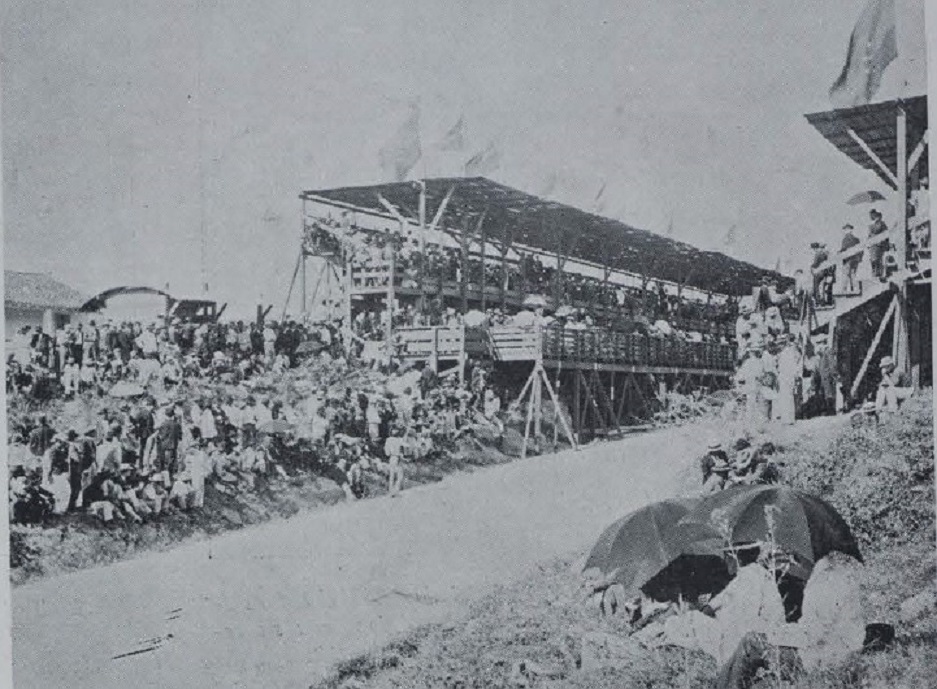

Para la ocasión se construyó a las puertas de Arroyo Arenas una glorieta y un palco para albergar al presidente Estrada Palma, asistente al evento. Pero ni el goce desbordante ni lo colorido del paisaje pudieron tapar los baches de la carretera, que amenazaban con poner en peligro la seguridad de la circulación. “Lástima que las alegrías de la expedición se eclipsasen, en algunos tramos, por el mal estado del camino. Muchos baches y mucho polvo”, describió Enrique Fontanills en una crónica divulgada al día siguiente por el Diario de la Marina.

No fue esa la única chapucería que advirtió el cronista: “En una gran extensión se veían amplias graderías, a sol y sombra, construidas de madera, sin nada de pintura, nada de adornos, como improvisadas barracas para la fiesta de un solo día. Se habían olvidado los que dirigieron la obra de la facilidad con que podían engalanarlo todo con unos cuantos centenares de palmas. […] Así, bajo el sol, guarnecidas no más que por una ligera sombrillita, tuvieron las señoras habaneras que resignarse a ver el espectáculo. No había más galas, en todo aquel lugar, que las banderas de diversas naciones ondeando en lo alto. Si faltó tiempo para pintar, hubiera bastado breves horas, con un poco de buena voluntad, para decorar. Era la queja de todos”. Ya vemos que de bien atrás nos vienen ciertos problemas.

Amén de lo recogido por el Diario de la Marina, la mejor postal de aquella jornada aparece en la revista El Fígaro, que dedicó dos números (12 y 19 de febrero) a una esmerada cobertura gráfica e informativa de lo que calificó como un “succés” [sic]. Así quedó plasmada la atmósfera previa a la carrera, en la edición del propio día 12:

“El automovilismo llena hoy la actualidad. Por todas partes suena el taf taf de los carruajes automóviles que se disponen a llevar a sus afortunados dueños a la carretera de San Cristóbal para presenciar las interesantes carreras que han de celebrarse hoy domingo. Con ese motivo, La Habana se ha automovilizado; y unos en el rico y extravagante automóvil, otros en el fastuoso mail coach, o en el grave y airoso vis-a vis, y muchos en el democrático familiar y aun en el popular pesetero, buscan el modo de ir hasta el oscuro pueblo de Arroyo Arenas, lugar en donde comenzarán las carreras. Allí encontrarán la elegante y espléndida glorieta que ha construido la Asociación de Carreras Internacionales de Automóviles y desde donde podrá el gran mundo presenciar las carreras, es decir, desde allí se verán partir las máquinas y después esperar… para verlas venir. Para llenar el intermedio habrá carreras de bicicletas”.

De naves y timoneles

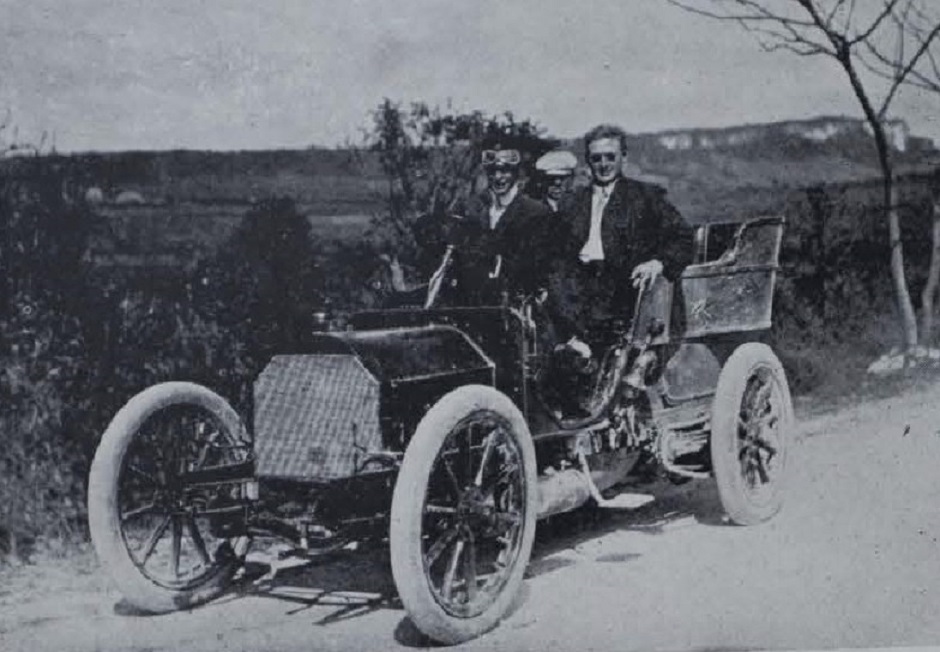

No los engaño si apunto que vinieron algunos de los sportmen más acreditados del momento con sus respectivos bólidos, igualmente de los más potentes de la época. Entre los pilotos, de hecho, figuraban campeones mundiales. En vísperas de la carrera, los autos fueron resguardados en el Havana Garaje, sito en la calle Zulueta y propiedad del señor Germán López.

Para la línea de partida se inscribieron los siguientes vehículos:

– Renault de Mr. J. S. Miller, de Nueva York. 60 caballos de fuerza. Color azul oscuro. Aunque no es el de mayor tamaño y potencia destaca por su historial de triunfos y ligereza. Dos años antes, siendo propiedad del señor William Gould Brokaw, fue el primer coche en llegar a Burdeos en la accidentada carrera Paris-Madrid (1903). Este será conducido la primera parte de la ruta por su dueño Mr. Miller y la otra mitad por Joe Tracy, un famoso driver de carreras estadounidense de origen irlandés.

– De Dietrich propiedad de O. F. Thomas, de Nueva York. 80 caballos de fuerza y motor de cuatro cilindros. Color azul celeste. Salido de la fábrica de Luneville, Francia, es otro potente coche con un envidiable récord de torneos, entre ellos ganó las carreras mundiales de 50 y 100 millas en Ormond-Daytona Beach, Florida. Irá dirigido por su propietario Mr. Thomas y su chauffeur H. W. Fletcher, a quienes acompañará monsieur Francois Chartier, contramaestre de los talleres De Dietrich & Cie, venido expresamente a Cuba con ese objetivo. A priori es uno de los favoritos para alzarse con el triunfo. Marcado con el número 41.

– Mercedes de Louis Marx, de La Habana. 40 caballos de fuerza. Manejado por su chofer Joseph Birk, quien ha exigido un seguro de 5 000 pesos. Color azul marino. Número 4.

– Mercedes del señor Enrique Conill, de La Habana. 60 caballos de fuerza. Manejado por Ernesto Carricaburu, debutante en carreras de este tipo, y con el mecánico Ramón Martínez de copiloto. Color azul marino. Número 5.

– De Dietrich propiedad del señor Ramón Mendoza, de La Habana. 35 caballos de fuerza. Manejado por Mr. Johns. Número 8.

– Mercedes de Mr. Edward Rusell Thomas, de Nueva York. Fabricado en Constanza, Alemania, con sus 90 caballos de potencia y motor de cuatro cilindros verticales es en el papel el vehículo más poderoso entre los presentes. Viene de ganar semanas antes las carreras de velocidad —a corta y larga distancia— en el circuito de Ormond. A bordo irán su dueño Mr. Thomas, su mecánico H. A. Robinson y el chofer profesional Edward Hawley. Número 6.

Además, se presentaron sendos automóviles White de vapor de los señores Roland H. White y Augustine Post, y un lujoso Columbia de 45 caballos de fuerza propiedad de Mr. Miller, destinados a carreras de baja velocidad.

En la línea de arrancada

“La glorieta de Arroyo Arenas estaba atestada de un público inmenso. El día era espléndido. El sol daba tintes brillantes al espectáculo y una fuerte brisa primaveral entibiaba el calor del Trópico”, no escatimaba en pormenores El Fígaro del 19 de febrero, al esbozar una semana después su acuarela sobre el desarrollo de la competencia.

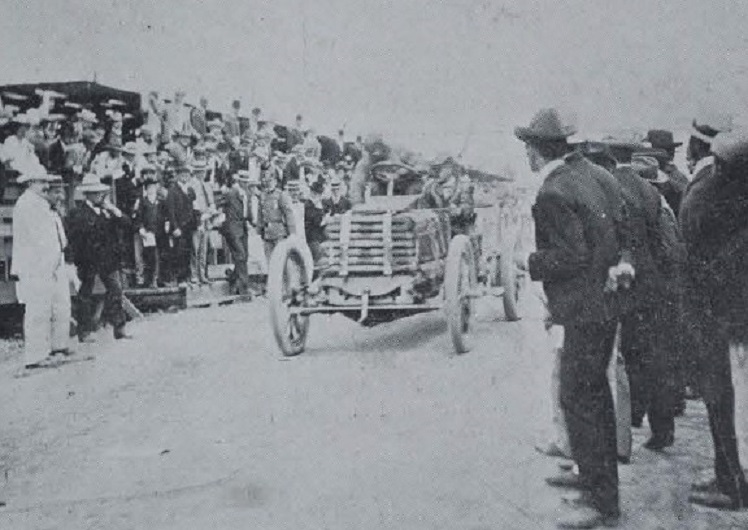

“El Jurado despedidor —prosigue el relato de El Fígaro— dio la orden de partir a las 12 y 10 en punto. La máquina Renault se colocó en la línea de avance y a la voz del Jurado arrancó majestuosa y veloz como una flecha, perdiéndose en el horizonte a los pocos segundos. Siguióle en turno, la De Dietrich de Fletcher: este avanzó con su máquina al punto de partida, le dio la mano a su esposa allí presente y sonrió, alegre y satisfecho, a sus amigos, como diciéndoles: ‘el triunfo es mío’. Mendoza, Lainez, Berndes y Merry, reloj en mano, esperaban el minuto preciso, y todos a una dieron la voz de mando. La De Dietrich arrancó, pero a los pocos pasos se detiene como potro espantado, retrocede, patina, su máquina atruena y ensordece como protestando de la demora, se acercan varios americanos y la empujan; Fletcher se tira del pelo, el mecánico acierta a hacer funcionar las válvulas y parte, al fin, como un rayo. En este tropiezo perdió algunos minutos […] Detrás de la De Dietrich partió la Mercedes del señor Marx; a la cual siguió la del señor Conill, que salió como una pluma, manejada por Carricaburu y, por último, la De Dietrich del señor Ramón G. de Mendoza”.

Así era entonces: salían uno por uno, con contados minutos de diferencia. La lista de participantes se había reducido a cinco, pues lamentablemente el poderoso auto Mercedes del millonario E. R. Thomas quedó fuera de acción por los desperfectos técnicos sufridos al chocar en la carretera de Guanajay durante la prueba de reconocimiento efectuada dos días antes. Sin embargo, a pesar del pequeño número de autos inscritos, la carrera resultó bastante animada.

Ante el contratiempo, expertos y apostadores replantearon sus boletas de favoritos, adelantándose a señalar con mayores posibilidades de coronación a la otra máquina de potencia superlativa, la De Dietrich de 80 caballos, a lo que se unía la pericia reconocida de su piloto, Mr. Fletcher. Quien no pensaba de ese modo era el joven Carricaburu. Este tenía fe en su competitividad y soñaba con debutar como solo pueden hacerlo los elegidos del deporte. Iba resuelto a aprovechar el mínimo descuido de sus rivales y a robarle tiempo al tiempo.

Miembros del comité organizador auxiliados por una bocina daban cuenta a ratos de los detalles que llegaban por medio de un eficiente servicio interno de telefonía que conectó a las diferentes localidades del camino por donde marchaban los autos. Así el público de la tribuna central, que lógicamente no podía ver el curso de los acontecimientos dada la distancia, se iba figurando en su cabeza los arrestos del chofer cubano. Sorprendentemente, y con un poco de fortuna, Carricaburu dejó en la cuneta a la De Dietrich de Fletcher, ponchada en Hoyo Colorado, y también logró adelantar en Las Mangas a la Mercedes de Marx, que había partido diez minutos antes.

Cuando Carricaburu entró en San Cristóbal le notificaron que solo lo separaban dos minutos de la máquina Renault, que iba en punta. A esas alturas, no tuvo dudas de que debía apretar un poco más el acelerador y aguzar los sentidos para evitar accidentes. No obstante, según se conocería después, los árbitros que llevaban el score calcularon que ya al pasar por la meta intermedia el de casa tenía la carrera en el bolsillo.

Bandera a cuadros

El fallo definitivo se anunció al retornar a Arroyo Arenas, donde la multitud pasó de la expectación al delirio cuando se declaró oficialmente ganador del rally al Mercedes número 5, propiedad del señor Conill, a la sazón presidente de la Asociación de Carreras Internacionales de Automóviles en La Habana.

Ernesto Carricaburu, quien jamás había participado en ese sport, no solo había conseguido vencer por minuto y medio a la experimentada dupla Miller-Tracy en su encopetado Renault, sino que detuvo el cronómetro en 1 hora, 50 minutos, 53 segundos y tres quintos de segundo, registro que acabó homologado como marca mundial de velocidad para 100 millas. La velocidad promedio de 87 km/h por aquel camino accidentado y sinuoso dice bastante de la destreza del hombre al volante.

El Ayuntamiento habanero fue encargado de premiar al vencedor con la Copa “Habana”, una obra de arte elaborada por el afamado orfebre Oscar Pagliery. El regio trofeo, de 32 centímetros, se componía de cuatro partes saturadas de plata y filigranas de oro. Con dos asas pulidas de oro, la copa en sí mostraba por un lado el relieve de un automóvil y en otro el Castillo del Morro; en el pedestal se percibía el tronco de una palma plateada con las hojas cinceladas en oro verde, junto a una figuración femenina de La Habana con el escudo de la ciudad en la mano; mientras en la base, también de plata, una tarjeta bordeada por un ramo de laurel rezaba la inscripción: “El Ayuntamiento de La Habana al vencedor en las Carreras de Automóviles.—12 de Febrero de 1905”.

El enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Estados Unidos, Herbert G. Squiers, obsequió otra artística copa procedente de la Casa Tiffany de Nueva York; asimismo el senador William J. Morgan fungió como principal patrocinador del torneo, en su estrategia de fundar una plataforma de viajes turísticos a la isla.

Por su parte, el periódico La Lucha y las casas comerciales Palais Royal, Dubic, Borbolla, El Anteojo y La Casa de Hierro aportaron otras piezas de valor para recompensar a los vencedores. Carricaburu fue cargado en brazos como un soberano del tiempo y el espacio, mientras la Banda Municipal tocaba desde su stand el Himno de Bayamo.