|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Contaba recientemente en esta columna sobre los bailes de Marianao como opción recreativa durante el verano para los habaneros en el siglo XIX y hasta los años 50 del XX.

Otra costumbre de antaño era, en las familias pudientes, con el fin de aliviar los efectos de la canícula, pasar temporadas en sus quintas en el campo o alquilar algunas de aquellas casonas, rodeadas de árboles, en ocasiones próximas a un río o al mar, donde disfrutaban de cabalgatas, juegos de mesa y degustaban abundantes frutas.

Hacia poblados próximos a la urbe iban en grupos a cabalgar o paseaban en coches y volantas. Quienes disponían de holgados ingresos viajaban al extranjero. Era lo máximo.

Algunos, tentados por el qué dirán, por la dañina costumbre del aparentar, tan arraigada, si no podían ir a Europa y Estados Unidos, se lo inventaban. Una gacetilla que escribió el cronista Cesar Cancio, publicada en El Fígaro, en 1889, decía:

“Muchas familias desaparecen de La Habana y dejan tarjetas a sus conocidos despidiéndose para París; pero salte usted al campo con motivo de una cacería, o de un almuerzo o de un secuestro y lo primero que hace usted es reparar que en la finquita tal o en la finca cual y bajo un ligero ranchito de guano está la familia que todos creen en París, comiéndose los hígados y las uñas y con una cara de perro muerto. Y esta es una familia muerta moralmente para siempre y sus mismos amigos son los zacatecas que la llevan al sepulcro del ridículo con acompañamiento de burlas y abuso de metáforas”.

Baños de Don Cándido

Los baños medicinales en aguas minerales que brotaban de manantiales en Madruga, Guanabacoa, Santa María del Rosario, San Diego y Marianao también atraían a los veraneantes.

Ya en la segunda mitad del siglo XIX se consolidó otra oferta: los baños en el mar que, por la cercanía con la ciudad, resultaban más factibles.

En el verano de 1895 sucedía en Cuba la tercera guerra independentista, que había comenzado el 24 de febrero de ese año. En medio de la tensión del conflicto, el empresario Cándido Gómez promocionaba en La Habana su negocio: un balneario en la playa de Marianao, donde tenía varias casetas, reformadas para la ocasión.

“Estos baños de Marianao han sido siempre famosos por el batir enérgico y la limpieza de sus aguas, perfectamente higiénicas por hallarse alejadas de todo punto en que se bañen caballos y arrojen inmundicias. Pero a pesar de su aislamiento perfecto y de sus admirables condiciones naturales, hay que confesar que habían sido un poco descuidados, hasta ahora que el Sr. D. Cándido Gómez, su propietario actual ha emprendido obras de consideración e introducido reformas que los hacen seguramente comparables con los mejores de su clase en los Estados Unidos y en Europa”, anunciaba El Fígaro, con una foto que ilustraba los cambios ocurridos en el emprendimiento de don Cándido.

La temporada se iniciaba el primero de junio. Para reservar 30 baños privados se debía pagar 3 pesos; un baño privado costaba 15 centavos y uno público, 10 centavos.

En tren

El traslado estaba garantizado gracias a la eficacia de la empresa ferroviaria administrada por John A. McLean, que aumentaba el número de viajes a la playa de Marianao desde el 15 de mayo. En 1887, de la estación de Concha con destino al paradero de Samá (en el poblado de Marianao) salía un tren cada una hora desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Luego a las 9:30, 10:30 y el último a las 12:30 am.

De Concha a la Playa, por un ramal, salían cada una hora desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Cerraban la jornada dos viajes nocturnos, a las 9:30 y 10:30. De Marianao a la Playa planificaron itinerarios cada una hora, a partir de las 5:30 de la mañana y hasta las 8:30 de la noche. Con dos extras, a las 10:30 y 11:30.

Agregaba un anuncio publicado en el Diario de la Marina:

“A fin de que los residentes de La Habana y pueblos circunvecinos pueda utilizar los saludables de la Playa, en la Administración de la Empresa se expenderán abonos de 30 viajes redondos en primera clase incluyendo baño reservado a los precios siguientes: de Concha, 16 pesos oro, Tulipán y Cerro, 15 pesos oro, Puentes y Ceiba, 13.75, Quemados y Samá, 7.50.”

Los baños del Vedado

Aunque los baños El Progreso, de la calle E y Malecón, en el Vedado, alcanzaron su mayor esplendor en las primeras décadas del siglo XX, ya eran un sitio de esparcimiento en la centuria anterior. Y hubo otros. Nos cuenta el colega Ciro Bianchi:

“Hacia 1895 hubo un notable desarrollo en ‘el simpático caserío de El Vedado’, como le llama en una de sus crónicas el poeta Julián del Casal. La cercanía del mar hizo que el reparto cobrara relevancia. En la línea de la costa, desde G hasta 6, se establecieron hacia 1864 varios balnearios. La calle E fue conocida popularmente con el nombre de Baños porque llevaba a las pocetas del balneario El Progreso. Otro de esos establecimientos, Las Playas, se situaba al final de la calle D, mientras los baños de Carneado se hallaban en lo que hoy sería Malecón y Paseo. La gente se bañaba entonces en lo que se llamaba pocetas de ahogado, que se aprovechaban de la disposición de las rocas o se cavaban artificialmente en ellas. Las había pequeñas, con locales reservados para la familia, y otras, muy amplias, en las que se bañaban, por separado, hombres y mujeres.”

En 1890, anunciaba La Unión Constitucional que El Progreso disponía, además de las pocetas, de un espléndido salón para reuniones familiares, matinés, bailes y retretas.

El propietario del edificio habilitó, en la segunda planta, departamentos independientes para familias, con sala, comedor, tres cuartos, cocina y escusado, amueblados o sin muebles, según el gusto del cliente, y en la planta baja, habitaciones para hombres solos.

Fijándose en la vecina

Quienes no podían pagar instalaciones de los baños privados, en los balnearios de San Lázaro, no dejaban de ir, decía jocosamente el cronista Wenceslao Gálvez en 1894, “para dar el golpe de que se bañan y para fijarse bien si la vecina lleva algún zurcido en las medias o si usa camisones de algodón con mangas de hijo. Esta es la plaga del balneario. Las otras que se exhiben, tales cuales son, en el baño, sin coloretes ni afeites, no transigen con las que solo van a ver y murmurar después de los que han visto y de lo que no han visto”.

Los nombres de los baños que con más frecuencia se promocionaban en la prensa eran: Elíseos, Las Delicias (también conocido como de la Isleña), San Rafael, Romaguera, Militares, Saratoga, de Miguel, entre otros.

Cubrían las pocetas “endebles tinglados… cuyos techos de zinc al primer soplo de viento huracanado salían aleteando por los aires”, recordaba Federico Villoch, en una de sus Viejas postales descoloridas. Cerca de estos establecimientos se alquilaban casas para los temporadistas.

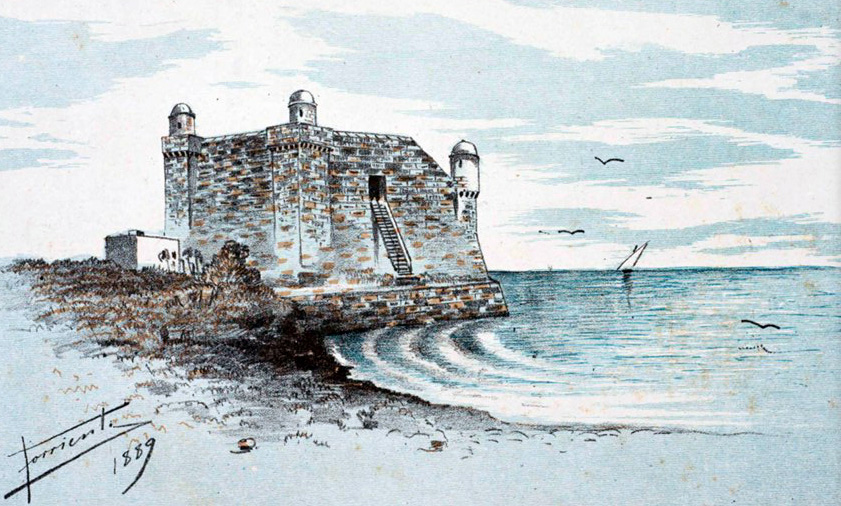

Cojímar

En aquellos lejanos tiempos, las playas de Santa Cruz y de Cojímar fueron ganando popularidad.

Francisco Tabernilla y Arturo Fonts, promotores naturales del pintoresco balneario de Cojímar, organizaban excursiones desde La Habana y se ocupaban de mejorar la infraestructura del sitio.

El periodista Fernando G. Campoamor en una de sus estampas publicadas en Opina refería: “Usando una frase común a nuestros bisabuelos, el punto de Boca de Cojímar era ‘de temperamento saludable y benigno, y sus cercanías de un aspecto risueño’”.

Esa verdad del sano clima y del bello panorama, además de abundante cacería volátil y baños en la rada tranquila, lo convirtieron en el refugio de temporaditas durante los veranos y en escenario de agradables romerías, aunque solo contaba con una calle, la clásica calle Real de todos los poblados del Rey.

Para 1846 llegaron a ser 184 los vecinos con algunas tiendas mixtas y algunas casas de mampostería. Luego sumaron 8 las calles y hasta una calzada —también calzada Real— empedró el antiguo camino de caballos y carretas que les sacaba de su ensenada”.

Los turistas viajaban desde La Habana en tren hasta Guanabacoa. En el paradero esperaban las llamadas guaguas, coches tirados por mulas y caballos. La calzada estaba casi siempre en mal estado y, como se dificultaba subir la loma, en ocasiones, los pasajeros debían bajarse para aligerar la carga y, si era necesario, empujar la guagua.

En 1895 se incrementó el número de pocetas y continuaba prestando servicios el hotel Mortera. Ya en esa fecha, como diría un gacetillero del Diario de la Marina, “ir a Cojímar es ir a la gloria, porque allí se vive sabroso”.

Fuentes:

Cuba y América

Diario de la Marina

El Fígaro

Opina

Unión Constitucional

Archivo de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana