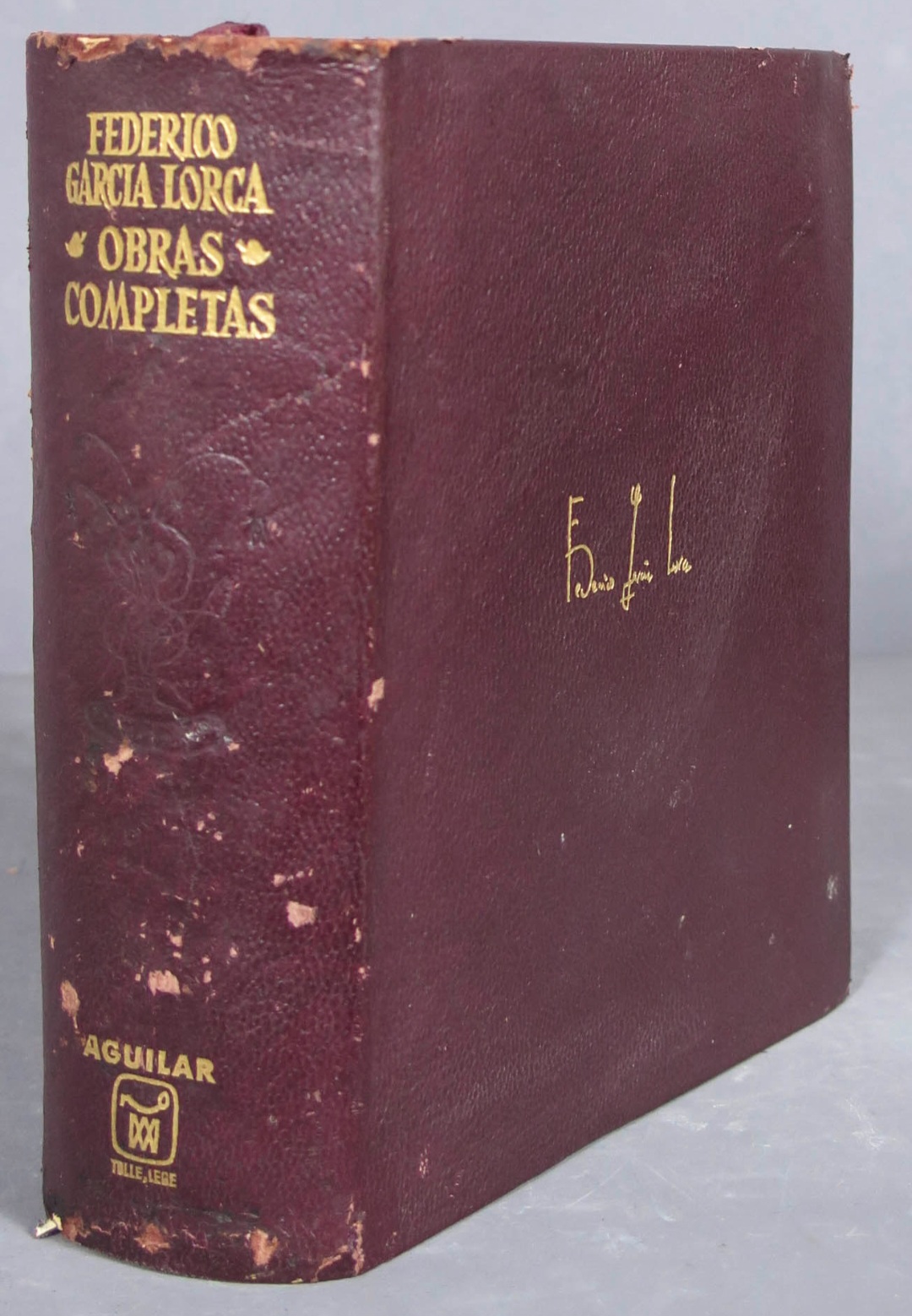

En noviembre de 1954 un obrero cubano, de paso por la ciudad petrolera de Cabimas, estado venezolano de Zulia, traspone la puerta de una pequeña librería. Es mediodía, y el insoportable calor derrite el asfalto, que se pega, molesto, a las suelas de los zapatos. Ha entrado allí porque en la vidriera vio expuesta la edición Aguilar de un poeta que ama. Comprueba el dinero que lleva en la cartera, lo justo para comprar el libro, que no es barato, almorzar algo ligero, repostar gasolina y desandar los cincuenta kilómetros que han de devolverlo a Maracaibo, donde vive con su familia.

Minutos más tarde, en un café cercano a la plaza de El León y la Cruz, se sienta en una mesa de cara al único ventilador del modesto recinto, que bate con sus aspas el salado aire lacustre. Entonces, en lo que espera que le sirvan una reina pepiada, escribe con su letra desparramada en la página de cortesía del volumen: “Dedico este libro con las obras completas de Federico García Lorca, a mi hijo Boris Fleites Rodríguez, quien apenas ha cumplido los doce años de edad, en la esperanza de que algún día se deleite leyendo la maravillosa poesía de Federico, y se duela —como yo ahora— de la violenta muerte que llevó a manos del fascismo español. Su padre que lo quiere…” Le sigue una firma ilegible, que iría cambiando con los años. Sé que se trata de José María Fleites porque desde seis meses atrás de esto que relato es mi padre también. Boris fue mi hermano mayor. Soy, quién lo diría hoy, el más pequeño de los cuatro hijos que procreó con Oilda, mi madre.

Mi padre era un buen lector de poesía, género que intentó, sin mucha fortuna, hasta bien entrada la vejez. Su santísima trinidad de la lírica eran Lorca, Nicolás Guillén y Andrés Eloy Blanco. A estos dos últimos los conoció en persona. Ya lo he contado, pero ahora siento deseos de repetirlo: llegué a la poesía de un modo singular. Nuestra última casa en Maracaibo contaba con cinco dormitorios: el de mis padres, el de Rudy —un primo llegado de Cuba—, el de mis hermanos Boris y Nelson, el de mi hermana Mara y mío, y el de Sebastiana, la muchacha que ayudaba en la casa, más que una empleada, parte de la familia.

De estas habitaciones, sólo dos tenían aire acondicionado. Por supuesto, una era la de mis padres. Ahí me refugiaba los mediodías a mitigar las subidas temperaturas marabinas. Antes de la siesta, mi padre leía media hora, casi siempre poesía, en voz alta si yo estaba. Me acostaba junto a él, y en ocasiones ponía el oído en su pecho para sentir como retumbaban las palabras. De modo que la poesía, su ritmo misterioso y telúrico, me entró a través del pecho de mi padre. Lo anterior no es una metáfora, ya quisiera que lo fuera y poder atribuírmela. Pero era la realidad de cada mediodía. Esta práctica heredada la apliqué con los hijos y las mujeres que me amaron y amé; aunque no siempre obtuve los resultados esperados.

Está a la vista el libro que ha desencadenado estos recuerdos. Me acompaña desde que tengo memoria. Se ve que ha sido leído con pasión. La cubierta de cuero aparece desgastada, y la encuadernación debe ser sometida a una reparación urgente; el interior, sin embargo, está intacto, el papel biblia ha sorteado los embates del tiempo, y sus 1653 páginas no presentan anotaciones: escribir en un libro, marcar una página doblando la punta, ¿a quién se le hubiera ocurrido eso en mi casa?

La primera edición de las obras completas del poeta andaluz me ha acompañado siempre. En ella leí, sin orden cronológico, Romancero gitano, Poeta en Nueva York, Diván del Tamarit, Yerma, La casa de Bernarda Alba, La zapatera prodigiosa, Mariana Pineda, Bodas de sangre, Poema del cante jondo, Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, los estremecedores Sonetos del amor oscuro…

Entre las conferencias, sabiduría, intuición y galanura, leí —y aún leo— su prodigiosa Teoría y juego del duende, donde deslinda la aparición de eso inefable en el arte que surge bajo el signo del duende, la musa o el ángel, cada uno con su dosis de fuego y sangre características, para concluir que “la musa dicta, y, en algunas ocasiones, sopla…”, “el ángel deslumbra, pero vuela sobre la cabeza del hombre, está por encima, derrama su gracia, y el hombre, sin ningún esfuerzo, realiza su obra o su simpatía o su danza”, mientras que el duende, que surge de lo hondo, de lo imperfecto por desgarrado, desgarrador y humano “no llega si no ve posibilidad de muerte, si no sabe que ha de rondar su casa, si no tiene seguridad de que ha de mecer esas ramas que todos llevamos y que no tienen, no tendrán consuelo.”

En mi juventud, iba a los teatros de La Habana a ver lo que hacían Berta Martínez y Roberto Blanco con las obras de Lorca; acudía con el texto, en lo fundamental, sabido. Luego corría nuevamente a las páginas del libro, para que ni un solo matiz se me escapara, para poder gozar por vías del estudio aquellos esplendores que directores y actores le extraían a la letra, sí, pero también los otros que nacían de la interpretación, en el intercambio de pieles, en el trasunto de vidas vividas y soñadas, la de los personajes, las de las personas, palabras con una misma raíz latina, que significa máscara.

En la nada idílica relación que tuve con mi padre, Lorca, el cariño admirado que ambos sentíamos por él, fue un elemento de unión, un punto donde nuestras almas levantiscas dialogaban en remanso. Más de una vez lo leíamos juntos, abriendo al azar sus obras completas. Instantes de una rara calidad que aún hoy me emociona recordarlos.

En “un pueblecito muy callado y oloroso de la Vega de Granada”

Y he aquí que setenta años después de aquel lejano día de 1954 que narro al principio de estas líneas, me encuentro frente a la casa número 4 de la calle Poeta García Lorca, en Fuente Vaqueros, Granada, justo el punto por donde Federico entró al mundo el 5 de junio de 1898. Hoy es un museo, y como es lunes, está cerrado. Me ha traído a este lugar el recuerdo de mi padre y la generosidad de mi amigo Josep Vicent Rodríguez, fotógrafo valenciano, cicerone inteligente y risueño de la mitad del trayecto de mis recientes “días de Hispania”.

A punto de conformarnos con fotografiar los exteriores del inmueble, una voz de ángel a nuestras espaldas nos pregunta quiénes somos. Reconozco que experimenté cierto sobresalto. Vengo de un país donde todo el mundo, sin importar jerarquías, regaña y prohíbe. Pero no, se trata de una mujer serena, de ojos buenos. Inma, por más señas, que nos permite pasar y husmear respetuosamente en los primeros días de ese niño que nutriría al poeta.

Aquí, la cama donde fue parido. Más allá, la cuna diminuta que lo contuvo los primeros meses. En otra habitación, la cocina donde escuchaba los cuentos, en ocasiones terroríficos, de los mayores; el patio interior, seguramente escenario de los juegos iniciales. Una tarja de bronce se halla en este paraje aislado; en ella se pueden leer las siguientes palabras del poeta: “Cuando yo era niño vivía en un pueblecito muy callado y oloroso de la Vega de Granada. Todo lo que en él ocurría y todos sus sentires pasan hoy por mí velados por la nostalgia de la niñez y por el tiempo… sus calles, sus gentes, sus costumbres, su poesía y su maldad serán como el andamio donde anidarán mis ideas de niño fundidas en el crisol de la pubertad.”

Caminamos un poco por Fuente Vaqueros, somnoliento en ese mediodía andaluz. Vamos al Centro de Estudios Lorquianos, la institución que se encarga de salvaguardar el legado del poeta. En la institución se atesoran más de 5 mil libros sobre Lorca y su entorno, cartas autógrafas de Federico, legados de estudiosos como Claude Couffon e Ian Gibson. El Centro se levanta donde estuvo la escuela del pueblo, misma que frecuentó el poeta de niño, y donde fungió como maestra su madre, Vicenta Lorca Romero.

Barranco de Víznar

Por sugerencia de Inma nos trasladamos al Barranco de Víznar, pinar situado entre el pueblo del mismo nombre y Alfacar. Se conjetura que en esa zona, solo en el año de 1936, los franquistas mataron alrededor de 178 personas. Uno de ellos fue Lorca, al que se cree ultimaron la madrugada del 17 al 18 de agosto de ese año. Junto a la carretera, una vaya señala que estamos en un sitio “de memoria histórica”. El texto dice que en estos parajes “dejaron sus vidas miles de granadinos y granadinas en la defensa de los valores democráticos de la Segunda República Española”. Alguien ha tachado la frase “dejaron sus vidas” y ha sobrescrito, con grueso creyón negro, “fueron asesinados”. Más abajo, donde se exhorta a que “sea este espacio de recuerdo y homenaje”, la misma mano sustituyó la palabra “recuerdo” por “vergüenza”.

Hay una rara electricidad en el aire de la tarde. En algunos árboles han fijado carteles con los retratos de personas asesinadas; se consignan, además, sus nombres y profesiones, también la fecha en que se cree les quitaron las vidas. Eran maestros, obreros, farmacéuticos, intelectuales… Hombres y mujeres por igual.

Sobre el terreno, un grupo de muchachos excavan buscando restos humanos. Son estudiantes de la Universidad de Granada y algunos docentes. En distintas campañas, y hasta 2023, han recuperado 94 cadáveres, de los cuales algunos se pudieron identificar gracias a las muestras de ADN que aportaron los familiares. Entre ellos hay niños de 14 y 15 años. En su mayoría, las víctimas fueron ultimadas a quemarropa; con las mujeres se ensañaron particularmente, pues muchos de sus cráneos muestran tres y cuatro orificios causados por balas de pistola: después de muertas, les seguían disparando.

Los restos de Lorca no han aparecido o no han sido identificados aún.

Observo a los jóvenes a distancia. No quiero interferir en su grave tarea. Palpo los árboles y las piedras. Subo y bajo por los senderos escarpados. Mi ánimo es sombrío. Por aquí la naturaleza es generosa. ¿Cómo se puede matar en medio de tanto esplendor, me pregunto? No sé rezar, tampoco tengo a quién. Ni siquiera sé si rezar tiene algún sentido. Sin embargo, repito para mí, una y otra vez, unos versos del poeta; los escucho en la voz de mi padre, con el oído pegado a su pecho: “El viento está amortajado, a lo largo bajo el cielo…”