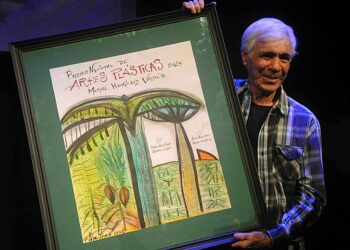

Fotografías: Arturo Suárez

Vicente Rodríguez Bonachea ha logrado lo que muchos artistas sueñan: consolidar un sello que lo distinga y, a la vez, que cada una de sus propuestas pictóricas sea un viaje estremecedor, repleto de metáforas y ensoñaciones: el misterio de la vida, asuntos que no podemos explicar, la religión y el amor, entre otros, son temas a los que recurre una y otra vez.

Su encuentro con las artes visuales se dio siendo muy niño mientras observaba a su padre decorar abanicos; luego matriculó en la Academia de Artes de San Alejandro donde obtuvo herramientas para enfrentar la obra; después se desempeñó como escenógrafo, ocupación que le proporcionó un sentido de espacialidad y, más tarde, la ilustración de libros infantiles le aportó el carácter aparentemente lúdico que lo identifica.

Con esas apoyaturas construye un discurso de fuerte carácter intimista y de asociaciones que, seguramente, tienen un sentido muy personal, pero a la vez poseen la cualidad de transmutarse, es decir, para cada quien lo que se plantea se ajusta, se tuerce, se acomoda, se expande o estruja a partir de las percepciones de cada receptor, de sus respectivos mundos interiores y de las referencias vivenciales de quienes aprecian su arte: el quehacer de Bonachea rezuma hondura que va de la poesía al pincel.

Los seres que pueblan su estética parecen salidos de otros universos, de otros contextos —amables y queribles—: son hermosas las figuraciones, pero sin deslizarse por los ríos de la autocomplacencia y el decorado simple y ramplón. Por otra parte, sus personajes transpiran credibilidad a pesar de recurrentes elementos zoomórficos que subrayan el carácter onírico de la propuesta que, por lo general, exhibe una veladura tierna entre ingenua y demoniaca.

Pero, quizás, uno de los aciertos mayores de la obra de este artista —que aunque ha cultivado el grabado, la cerámica y la escultura se considera un dibujante— es el uso del color que deviene elemento personalísimo y medular; sus azules son tan azules y sus verdes tan verdes que uno llega a cuestionarse cómo logra tal pureza en la mezcla.

También las zonas de iluminación dentro de cada pieza —que por lo general narran una historia con principio y fin— impregnan una marcada fuerza expresiva: los planos superpuestos de luces y sombras se ven reforzados por contrastes ciertamente provocadores e inquietantes.

Sin rayar en conceptualismos extremos Bonachea piensa la obra, pero sobre todo la siente y esa pasión se filtra, rebota y penetra y ahí está una de las claves definitorias para entender su trabajo: sus preocupaciones son terrenales, concretas, cotidianas y hasta desgarradoras, pero salpicadas por un finísimo humor que apega la obra a lo humano. Y aunque hay candidez en su propuesta, también, lo picaresco asoma: nada es tan inocente ni tan ingenuo como parece a primera vista.

Bonachea, que está en un momento de espléndida madurez creativa, sabe que el arte es espiral en ascenso y que cada giro no está exento de riesgos, pero no teme: sus constantes indagaciones lo impulsan a continuar sumergiéndose en los muchos mundos que va creando y que expresan su vocación humanista y universal. Y, justamente, la identidad está dada en el sentido ecuménico de su obra porque sin folclorismos a ultranza revela el carácter profundamente cubano de su propuesta