Pequeña, blanca y azul. Aislada del mundo. Una casita de pocos metros cuadrados. Caprichosa con su chimenea anacrónica para el cálido clima de esta isla, con sus tejas de barro y su arquitectura bizarra, parecida a las estaciones de trenes en el norte de Estados Unidos y con ciertas reminiscencias coloniales.

El techo a dos aguas, grandes ventanales enrejados y el vitral colorido de un arco de medio punto son quizás todo el lujo. El Hurón Azul no es vistoso, ni sorprende al visitante. A mitad de una calle medio empinada se alza una reja azul de madera y entre el follaje de los árboles apenas puede verse la vivienda construida por el pintor cubano Carlos Enríquez.

Tal vez no haya sido diseñada a su imagen y semejanza, aunque tiene su espíritu. Un camino de losas de barro y sembrado de botellas conduce a la entrada, una ocurrencia del jardinero para dar utilidad a los excesos del artista.

Su familia quería confinarlo al fin del mundo y le tocó en herencia paterna un terreno en Párraga, sitio olvidado y distante de los parajes citadinos de La Habana. Pero la casa nunca fue cárcel para Carlos, se convirtió en refugio y centro de creación.

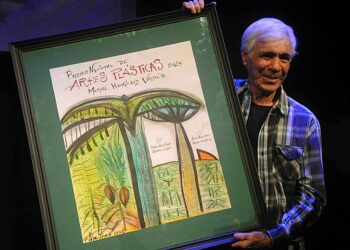

Cuentan que un día colgó un hurón pintado de azul sobre la puerta y añadió un cartel como cábala de bienvenida: Bóveda celeste. Así creció el mito de un hombre que ya era leyenda entre las vanguardias artísticas de 1930, cuando el academicismo pasó de moda y la ruptura estética invadió los salones de arte hasta imponerse.

Entre los espacios más amplios de la casa está el portal que bordea una parte de la planta baja. Una vez dentro, bastan cuatro o cinco pasos para recorrer la habitación que solo formalmente podría denominarse sala o recibidor.

Cuesta imaginar en ella, reunidos en una tarde de domingo, entre los olores de la comida criolla, la tierra húmeda y las hojas de mango, a sus amigos de arte y vida: Félix Pita, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, Marcelo Pogolotti, René Portocarrero o Fidelio Ponce… Solo se conciben desparramados por el lugar, ocupando todas las estancias. En la pequeña sala, para dominar el lugar con su imponente desnudez, un grupo de mujeres retozan en el mural sobre la chimenea, uno de los pocos que se conservan del pintor. Agua y fuego en conjunto armonioso.

Una puerta lateral conduce a la diminuta habitación donde el baño reclama su presencia en apenas un metro, allí las grandes caderas de su segunda esposa, la francesa Eva Frejaville, debieron conocer el significado de economía de espacio. Allí también estaba la puerta de cinc donde Carlos la pintó, donde inmortalizó para siempre las redondeces de su cuerpo desnudo, ahora conservadas en el Museo Nacional de Arte Cubano.

Al final de la planta baja, intenta levantarse una cocina comedor, un rectángulo estrecho iluminado por un amplio vitral de medio punto que llena las paredes de azules y verdes y rosas. Ni una sola de las tablas es exclusiva del lugar, todo la construcción tiene piezas de segunda mano, lo que podía alcanzar su bolsillo.

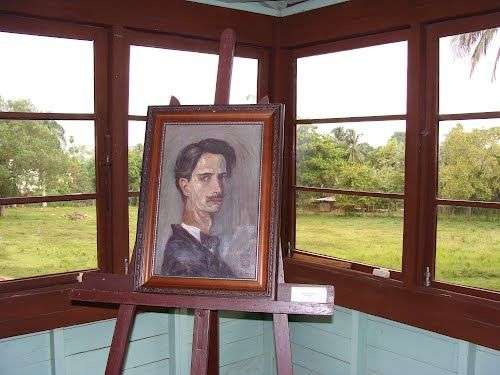

Arriba solo existe un cuarto, semejante a una atalaya cuyas grandes ventanas de cristal permiten dominar los campos circundantes llenos de palmas, elemento constante en la obra de Carlos junto a sus inolvidables transparencias y curvas.

Los peldaños de la escalera que conducen a esa habitación estudio todavía conservan unas huellas blancas, envueltas en el misticismo y la fabulación de un barrio profundamente devoto de la religión yoruba, y muchos creen que el fantasma del pintor habita la casa y la recorre plácidamente.

En este lugar, Carlos escribió sus novelas “Tilín García” basada en el bandido arquetípico de los campos de Cuba; “La vuelta de Chencho” inspirado en la atmósfera parragueña de una casa abandonada; y “La feria de Guaicanama”, no muy bien acogida por el público y la crítica. En 1980, el Ministerio de Cultura decidió que todos los municipios cubanos debían tener su propio museo. El capitalino Arroyo Naranjo, periférico y suburbano, de poca historia e insulsa vida artística, económica o social, por supuesto, no poseía ninguno.

Pero casi toda Párraga conocía la historia de aquella casa donde habitó un “hombre medio loco que pintaba mujeres en cueros”. La memoria colectiva salvó del apuro a los angustiados funcionarios, quienes creían perdida la casa donde Carlos Enríquez habitó los últimos 18 años de su vida.

El lugar estaba muy deteriorado, pero ninguno de sus diversos moradores se atrevió a profanar el mural: las buenas obras suelen inspirar ese respeto y devoción. Los espacios originales también se mantenían intactos y luego de las labores de restauración, abrió al público como museo el 21 de mayo de 1987.