Roberto Diago parece llevar sobre sí las contradicciones que engendra lo dual: su hablar pausado y su dicción sin manchas contrastan con la aparente rudeza de sus manos; su porte de hombracho bien plantado se conjuga con una mirada tierna e inquisitiva; la libertad –sin duda presente en su obra– entrelaza lo culto que, también, rezuma marginalidad y nos remite, sin querer, al cimarrón y a sus significantes.

Diago trabaja con inviolable sistematicidad y siempre tiene “obra hecha” porque lo que persigue es enriquecer su propio proyecto y no se constriñe a una idea específica o exposición puntual: “para mí el arte, la creación, es libertad; a veces las obras que estoy construyendo me cambian el concepto de lo que tenía pensado hasta el momento. El día a día te va pautando qué color se requiere, qué tipo de material, y eso varía todo el concepto y, por lo tanto, la exposición”, afirma.

Su primera muestra personal se realizó en 1994, en Olorón, “un pueblito francés, pequeñito, lindo, muy cercano a los Pirineos; con esa exposición rompí el hielo y me maravilló constatar que el público entendía lo que estaba proponiendo y le interesaba; para un iniciado es estimulante porque es una manera de perder el miedo a la hora de mostrar su quehacer. Cuando se es recién graduado, se tienen muchas dudas y, con el paso de los años, uno siente que está haciendo una gran tesis en todos los sitios donde se presenta. Hay que concebir proyectos interesantes así sean para La Habana, París, Nueva York, Madrid o Burundi”.

El graffiti es recurrente y la palabra –que entrecruza el habla popular con elementos cultos– aparece desde los comienzos “más por mis amigos que por mí”, reconoce, porque “ayuda al espectador a introducirse en la obra”, lo ontaminaba: “para quienes no tienen todas las herramientas intelectuales, la comprensión del mensaje puede ser difícil, de ahí la palabra como elemento orientador, pero sin forzar la obra, eso jamás lo hago”.

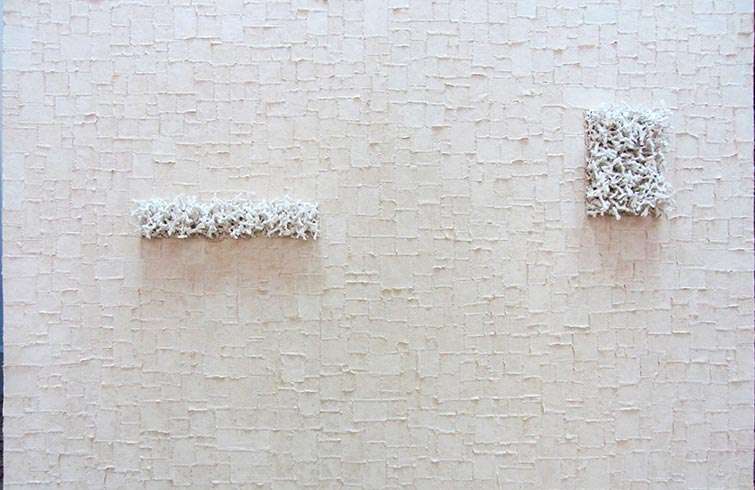

La paleta de Diago –bastante constreñida y sobria– es otra de las características, y tiene mucho que ver con sus inicios en los complejos años noventa en que el país atravesó un momento de aguda crisis económica: “en la escuela lo teníamos todo y, de repente, se acabaron los suministros, pero había que trabajar; fue el momento en que comencé a usar chapapote, cemento, o lo que encontrara, y ese tipo de material, solamente, permitía la gama de los ocres y los sepias. Hice investigaciones exhaustivas y me conecté con el arte matérico y la tendencia povera, que surge en sociedades industrializadas en las que, teniéndolo todo, van a lo más simple, a lo primigenio. Crear una estética propia de la precariedad me ha dado excelentes resultados y satisfacciones”. Hace unos veintidós años, Diago trabaja sobre esa concepción y, aunque recalca que está “abierto a otros materiales”, no le agradan los cambios bruscos ni haría ninguna concesión por complacer al mercado: “hay aspectos en los que no transijo: hago lo que siento, como lo siento. Y punto”.

Otra de las singularidades de este creador es que proviene de una familia muy peculiar: por un lado su abuelo Roberto Diago Querol, está considerado entre los primeros en entender y asumir la abstracción; y por otra rama, los Urfé, cuna de renombrados músicos: “pero la jardinera mayor fue mi abuela Josefina; todos los sábados ella me sacaba del juego de pelota y me llevaba de la mano al Museo Nacional de Bellas Artes a recibir clases de pintura con Mercedes Peñaranda y Oscar Morriña. Mi mamá quería que yo hiciera una carrera militar, pero mi abuelita se opuso ¡siempre se lo agradeceré!”.

En el gran formato, Diago parece sentirse a gusto porque “facilita que el público se enganche más, y es como si la obra gritara: ¡mírame! La gran dimensión me permite avasallar al espectador”, revela sin falsos pudores, al tiempo que enfatiza que la religiosidad en esta Isla es “algo cotidiano, ha sido un arma de resistencia a través de los tiempos, viene de nuestros ancestros y llega hasta hoy, la religiosidad está incorporada en todo cubano de una u otra manera. Es parte de nosotros”.

La memoria es, también, una pulsación permanente en la obra de Diago, quien ha movido algunas claves que lindan con lo que se podría calificar de marginal, pero él no le teme al término: “la elite te margina… te pone ‘al margen de’, y uno empieza a cuestionarse ciertos postulados; sentí la necesidad de darle voz a mis amigos del humilde barrio de Pogolotti, que son los protagonistas de varias de mis obras”. Él no va al monte sino al terreno intelectual, porque “gracias a la alta cultura, uno refina el golpe, pero la densidad del golpe es doble”.

¿Será Diago un cimarrón del siglo xxi?

Juan Roberto Diago Durruthy

(La Habana, 1971). Graduado en la Academia de Artes de San Alejandro en la especialidad de Escultura (1990). Posee obra en disímiles y reconocidas colecciones como en el Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, Cuba; en París, Francia (Galería Guislain Etats d’Art; Fundación Kikoïne; Fundación Brownstone); en Panamá (Coral Capital Art Collection); en Beijing, China (District 798, Xin Dong Cheng Space for Contemporary Art); en Alemania (Rubin Museum of Art: The Collection / Hans Georg Nader Collection, Duderstadt), y en los Estados Unidos (Cernuda Arte, Miami; Pan American Art Gallery, Texas; Museo Fort Lauderdale, Florida; CIFO Collection, Florida; Stephen Cohen Gallery, New York; Museo 54, New York; Pizzutti Collection, Ohio), entre muchas otras.

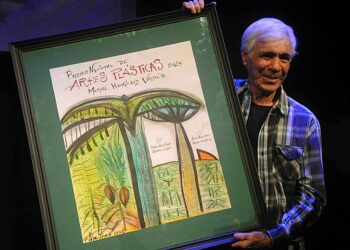

Ha recibido importantes premios y reconocimientos entre ellos: la Distinción por la Cultura Nacional (2002); Prix Amédée Maratier (1999); Remis par la Fondation Kikoïne sous l’ égide de la Fondation du Judaïsme Français (concedido por primera vez a un artista latinoamericano), y Premio Especial “Raúl Martínez” (otorgado, por la Asociación Hermanos Saíz (1995).