¡Y pensar que no podremos

jamás volver a la infancia!

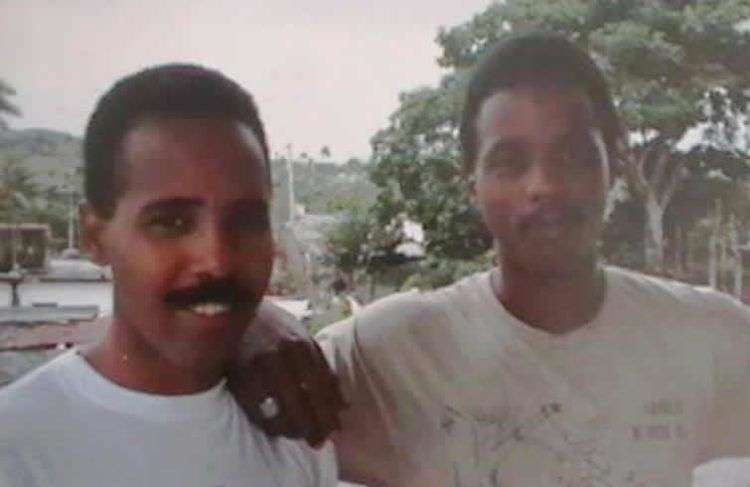

Desde que tengo uso de razón, desde que yo me acuerdo, he estado siempre con mi hermano Marcelo, el otro poeta de la familia, el otro repentista. En los años 70 y 80 a mucha gente le parecíamos gemelos porque, aunque yo le llevaba dos años, Marcelo siempre fue alto y fuerte, así que teníamos la misma estatura y usábamos la misma talla de ropas y zapatos. Durante nuestra infancia, Marcelo y yo compartíamos todo: ropas, calzado, décimas, vida, juegos, broncas, viajes, platos de comida, platós televisivos, décimas otra vez, siempre décimas.

Desde que tengo uso de razón mi hermano ha estado ahí, en la misma mesa y el mismo sofá-cama, en el mismo escenario y el mismo camerino, o al otro lado del teléfono, o en la sala y el patio de alguna de nuestras tantas casas familiares, en la Isla de la Juventud, en San Miguel del Padrón, en su querido Luyanó de los últimos años. Siempre Marcelo, siempre Ichito, el otro poeta, ahí, conmigo. Compañero de versos y de anécdotas, de borracheras y de controversias encendidas. Pero ya no. Ahora no. Desde el 13 de diciembre de 2017 ya nunca más Marcelo.

Mi hermano Marcelo, mi otro yo, mi perfecto partenaire poético, se ha ido para siempre y dudo que otros entiendan (o que yo sea capaz de expresar) cómo me siento, el vacío tan grande que deja en mi vida. Me jode incluso imaginar que tal vez no lo supo, que tal vez nunca supo cuánto lo quería y lo admiraba y lo necesitaba; tal vez no se lo dije, convencido de las absurdas obviedades; tal vez incluso Marcelo pensaba que el importante era yo, el famoso Alexis, el hermano poeta, y ya ven, no han pasado ni cinco días desde su entierro y aquí sigo yo, desorientado, intentando ordenar mi vida sin Marcelo, aceptando que ya nunca más me gritará desde el público “¡caballo!”, que ya nunca más dirá al que esté a su lado mientras yo improviso, “¡qué bestia!, ¡qué animal!”, emocionado por algún hallazgo.

No diré que es injusto que se haya ido tan pronto (que lo es, y mucho); no diré que es muy triste y lacerante para todos nosotros (que estamos destrozados). Diré lo mismo que dije cuando murió mi hermana Caridad, hace unos años, parafraseando a Naborí cuando perdió a su hijo Noel con solo cuatro añitos: “esto es un disparate de la naturaleza”. Por suerte, Marcelo sembró tanto, en tanta gente diferente, que será imposible no recordarlo y honrar su memoria agradeciendo todo lo que dio, todo lo que nos enseñó sin proponérselo.

A mí, su compañero de juegos poéticos y juergas artísticas desde que ambos teníamos uso de razón (no recuerdo ningún momento de juegos infantiles con Marcelo que no esté asociado a la décima y al repentismo), me enseñó mucho, muchísimo, largas lecciones de humildad y militancia insobornable en el amor a la poesía; y ahora solo me queda recordarlo en voz alta (improvisando) y poner sobre papel su vida, para que no olvidemos nunca cómo fue Marcelo, el otro poeta, como es y debe seguir siendo para todos nosotros.

Muchas veces sonaba el teléfono de madrugada, a las 3 de la mañana o 3 y media, y era él; o muy temprano en la mañana, a las 6 o 6 y media, y era él. Yo siempre sabía que era él, Marcelo. Pero lo sorprendente no era la llamada, sino el contenido de la conversación telefónica.

Llamaba porque tenía alguna duda gramatical o etimológica, porque quería saber si una palabra se acentuaba o no, o si llevaba h o no, o si había sinalefa o no había sinalefa en ciertos versos. Yo evacuaba sus dudas, pero lo que me emocionaba era imaginar el entorno y el contexto situacional en el que surgían esos temas de conversación de mi hermano y su capacidad y voluntad de aprendizaje contra viento y marea, a cualquier hora.

Podía haber estado en un bar de mala muerte, o en la sala de su cuarto (La Guarida), o sentado en un contén del barrio bebiendo y charlando con sus amigos, o en la cama con alguna novia; no importaba; cuando se quedaba solo Marcelo me llamaba para la consulta pertinente. Y sus amigos y sus novias, dicho sea de paso, no eran poetas, no eran repentistas, no eran intelectuales, no eran cultos, no eran ni siquiera personas interesadas en el literatura o en el repentismo. Eran los negrones del barrio, las novias ocasionales, los compañeros de cantina. Mi hermano Marcelo los arrastraba a todos hacia un mundo poético que les parecía, a ellos, exótico y a la vez excitante. Y lo es, sin duda. Sobre todo cuando el líder, el poeta del grupo, saca a flote esos temas y los defiende con pasión, como otros defienden a su equipo de béisbol; cuando tras la acalorada discusión por un hiato, recitaba de memoria décimas de su hermano Alexis, o de un “salvaje” llamado Chanchito Pereira. Lo más curioso, lo más significativo, es que en cuanto yo descolgaba el teléfono mi hermano Marcelo se presentaba con una frase latina que él convirtió con los años en su santo y seña, clave, mote, firma, comodín interjectivo: quia Pulvis eris et pulvis in pulverem reverteris. A veces la acortaba: Pulvis et pulvis, o la soltaba como respuesta corta y rápida, afirmativa ante cualquier pregunta: ¡Pulvis!

Suele pasar que en la vida cotidiana, doméstica, uno no repara en la grandeza de estas cosas, en la belleza de estos detalles, hasta que la muerte te los tira sobre la mesa como monedas cantarinas, te los devuelve con una desfachatez triste y prosaica: “Me llevo a tu hermano; quédate el vuelto”. Y el vuelto es esto: frases, pequeños gestos, anécdotas que lo rescatan como lo que era, como lo que es aunque no nos diéramos cuenta: un ser humano especial, único, diferente, un poeta bohemio del siglo XIX nacido en La Habana de finales del XX y fallecido en La Habana de principios del siglo XXI; es decir, un poeta de tres siglos, auténtico poeta maldito, personaje lopesco protagonista de una historia vital llena de luces y de sombras, de mala suerte y mala vida y pobreza y desgracias personales que conformaron (deformaron, reformaron) su personalidad.

Un poeta envuelto por el vaho del dolor, de la tristeza, de la supervivencia, males para los que solo encontró dos antídotos: el alcohol y la décima. Todos los dolores familiares, las tantas muertes que tan de cerca vio (padre, tíos, primos, pareja), se convirtieron en Marcelo en una sola Muerte, grande y con mayúscula, ramificada en nombres y rostros que lo perseguían; una muerte a la que Marcelo no temía (o sí, pero a su forma), y a la que desafiaba con dos únicas armas, alcohol y décimas; a la que se enfrentaba con los ojos encendidos de lágrimas y alcohol, diariamente.

Nadie en mi familia ha dialogado con la muerte tanto, tantas veces, tan de frente y tan fuerte. Nadie en mi familia le ha gritado ni le gritará a la muerte las cosas que mi hermano Marcelo le debe estar diciendo ahora mismo, en prosa y verso, con su silencio lleno de palabrotas, con su español de barrio periférico y su latín macarrónico. Pulvis et pulvis. Lo imagino cogiéndola del cuello, guapo de Luyanó él, bravo y no bravucón, zarandeándola como los buenos héroes de las malas películas, como el Ichi que fue desde pequeño, samurái invencible, sacudiéndola tanto que a la muerte, estoy seguro, le deben haber dado ganas de morirse.

La afición de mi hermano por los latinajos (sobre todo por el Memento homo) le vino del viejo Horacio. Pero no Horacio el gran poeta griego antiguo, sino el viejo Horacio, nuestro vecino basurero del reparto La Cumbre, otro personaje inmenso, otra enciclopedia poética y, sobre todo, un gran rapsoda, un decidor de poemas como he visto a pocos en mi vida. Daba un enorme gusto ver a mi hermano Marcelo y a Horacio juntarse para recitar poemas detrás de una botella de chispaetrén o de ron bueno; daba un inmenso gusto escuchar sus carcajadas de barítono callejero cuando acababa el texto, y celebrarlo con un sorbo de brebaje, y cerrar el discurso con un misterioso y sonoro ¡Pulvis!

Mi hermano Marcelo se echó toda la vida recitando décimas improvisadas mías. Tenía una memoria prodigiosa que especializó en mí, en mis improvisaciones. Era mi fan número 1, y no exagero si digo que un devoto incondicional, mi mayor y mejor admirador, mi memoria viviente.

Yo no recuerdo ni el 1 por ciento de las décimas que he improvisado y que mi hermano se sabía de memoria y usaba para bombardear a todo aquel que estuviera a su alcance. A mí el primero, cada vez que nos veíamos. Al resto de la familia luego (sobre todos a sus sobrinos improvisadores, Axel, Roly, Alex); y a sus amigos, y a sus parejas.

Además, las contaba como tiene que ser, como debe contarse toda décima improvisada: rescatando el contexto, relatando (gran narrador oral también), el antes y el durante y el después de la décima de marras. Solo este detalle, y él no lo sabía, es de una inteligencia y de una sabiduría y de una finura profundísimas.

Mi hermano era un experto oralitor, un juglar medieval del tipo Plaza Jemaa el-Fna, un verdadero réthor redivivo. Y no solo recitaba mis décimas improvisadas; también varios poemas de mi adolescencia, que, por cierto (y solo ahora me doy cuenta), únicamente existían en su memoria y se han perdido para siempre.

Sonetos y poemas en verso libre, mis primeros ejercicios de versolibrismo con 13, 14, 15 años. Y una novela. Mi hermano Marcelo conservaba en su memoria, íntegra, la única novela en versos que he escrito, una novela romántica que escribí con 14 o 15 años, bajo el melodramático título Juan, el niño mendigo. Mi hermano se la aprendió con 12 o 13 años y la recitaba de memoria más de tres décadas después. También esta novela se ha perdido para siempre. Seguramente ninguno de estos textos tenía valor literario alguno, por supuesto, pero sí un valor documental, sentimental, emocional, que se lleva consigo.

Ese era Marcelo, la enciclopedia Marcelo, el memorión de la familia. Décimas mías y de Chanchito, de Valiente y Pedro Guerra, de Soriano, Candelita, Monguito Alfonso, Naborí, Laguardia, Chanito, Riverón, Emiliano, Juan Antonio, suyas propias. Miles de décimas de repentistas cubanos de todos los tiempos que se sabía y compartía con los demás, tan generoso siempre, una auténtica biblioteca ambulante, la “eoloteca” guajira más completa que he visto.

Otras veces me recitaba de memoria largos fragmentos de poetas románticos, cubanos, españoles, latinoamericanos, de los siglos XIX y XX. Sobre un largo poema que hablaba sobre el cráneo de Yorick. Y otro largo poema que terminaba hablando del Guadalquivir. Mi hermano, estoy casi seguro, nunca leyó a Shakespeare, ni viajó a España, ni vio el Guadalquivir con su silencio líquido reflejando los árboles sevillanos o la Torre del Oro. Sin embargo, su cabeza estaba llena de mundos poéticos que lo alejaban de la vida pedestre que le tocó vivir, lo elevaban, lo rescataban de las sombras y lo envolvían en un halo mítico.

Entre las tristezas que provoca la muerte temprana y repentina de mi hermano Marcelo está el haberse malogrado un libro que pensábamos hacer con todo esto, o dos libros, uno de memorias compartidas (él y yo) y otro con todo el material que guardaba en su memoria, auténticos documentos orales de este Patrimonio Inmaterial que es el Punto Cubano. Este proyecto, no obstante, lo retomaremos. Debo buscar en la memoria de mis móviles, porque muchas veces lo grabé y tal vez no todo se ha perdido.

Mi hermano Marcelo desde muy joven fue un improvisador de gran voz y de alta tesitura. Siempre tuvo mejor voz que yo, más potente, con un timbre más alto. Herencia directa de nuestro padre. Nuestro padre, Jesús Díaz Martínez, era una de las voces más potentes del repentismo habanero en los años 70 y 80. Por eso le decían “El Jilguero de Guanabacoa”. Voz de jilguero, canto melodioso, afinadísimo, agradable. Mi padre era imitador de uno de sus amigos, todo un clásico, “El Jilguero de Cienfuegos”, y lo calcaba como nadie, lo reproducía a la perfección, podía haberlo sustituido en cualquier programa radiofónico sin que el gran público se diera cuenta. Era uno de los pocos repentistas de su época que se atrevía a cantar la seguidilla, o las difíciles tonadas “de la risa” y “del burro”, por ejemplo, tan caras al Jilguero cienfueguero.

Marcelo no. Marcelo no cantaba tonadas. Él era y se sabía poeta, no tonadista, y cantaba por la tonada libre imitando, sin saberlo, sin proponérselo, a uno de nuestros grandes maestros: Chanchito Pereira. Sus gestos, sus pausas, su entonación, eran absolutamente pereirianas. Digamos que Marcelo logró una personalidad propia y un “estilo Marcelo” mezclando dos modelos: el de Chanchito Pereira y el de su hermano Alexis. Sí, mi hermano no me imitaba a mí, sino que nos mezclaba a Chanchito y a mí en su voz, nos confundía, fundía los estilos de ambos hasta sacar una tercera voz, la suya, y su propia personalidad sobre los escenarios. No existe un solo escenario de las peñas o trovas campesinas habaneras en el que mi hermano Marcelo no dejara su voz, su impronta, sus décimas. Desde la mítica trova de Guamacaro, en Lawton, posiblemente donde más cantó, hasta las peñas de Jacomino, el Cotorro, Carlos III, el Wajay, el Cano.

Él fue, sin duda, durante más de treinta años, uno de los principales animadores y promotores de estos pequeños espacios culturales. Y era el más joven repentista cubano que iba a esas peñas campesinas en los años 80, cuando había muy pocos jóvenes que hacían repentismo. Y fue el más pequeño niño repentista de Cuba en los años 70, cuando en Cuba no había niños repentistas, solo él y yo, que le llevo dos años. Por eso su nombre a partir de ahora estará asociado a dos proyectos-homenaje: una peña y un taller de repentismo infantil que lleven su nombre.

Mi hermano Marcelo era andariego, un caminante indetenible que se movía rápido y con grandes zancadas y que no duraba mucho tiempo en ningún sitio. Sus visitas familiares eran siempre muy cortas, rápidas, fugaces. Llegaba, saludaba, decía alguna décima, bebía ron y se iba. Era su manera, creo, de participar del rito familiar, de sentirse parte del clan de los Pimienta, pero sin dejar de vivir en su mundo. Y estas visitas fugaces incluyeron a vecinos y amigos. Cuenta mi hermano Iván, el tercer repentista entre mis 11 hermanos, que los 24 y 31 de diciembre Marcelo lo arrastraba a una larga peregrinación vecinal, de puerta en puerta, y que en cada casa improvisaban una décima, o dos cada uno; luego bebían ron, reían, charlaban y volvían al camino. Marcelo era un poeta nómada, un guajiro on the road con un extraño y extemporáneo espíritu beat que, por supuesto, desconocía. Yo soy un poeta de sillón, de buró, de escenarios; Marcelo era un poeta de camino, un poeta de a pie, un poeta trotacalles.

Mi hermano Marcelo lloraba con facilidad. Era lo que se dice, “un tipo de lágrima fácil”. Un hombretón de lágrima alegre, un sentimental poeta de barrio. Era difícil que nos juntáramos los hermanos, que montáramos alguna fiesta cumpleañera o alguna canturía y Marcelo no acabara llorando. En un momento cualquiera dejaba de hablarnos, de improvisar, se le aguaban los ojos, lloraba en silencio y se iba corriendo, desaparecía. La mayoría de las veces todos sabíamos lo que le pasaba: extrañaba al viejo, a Pipo, a nuestro padre muerto en el ya lejano año 1994 (que para él siempre había sido el día antes). Cada vez que yo cantaba, o ganaba algún premio literario, o hacía algo que para él era triunfal, Marcelo lloraba. Sin disimulo: lloraba como el hombretón sensible que era, como el poeta de verdad que siempre fue. En los últimos años, mucho más. Después de la muerte de nuestra hermana Caridad, la pequeña Lulú, la primera en dejarnos, ya el llanto de mi hermano era más hondo y más tempranero: apenas soportaba cuatro décimas, dos bailes, tres tragos de ron, cinco carcajadas. Solo, sin interrumpir la fiesta, hacía auténticos mohines de niño pequeño, pucheros de poeta, y se iba, no sin antes soltar un lacerante “no sé cómo ustedes pueden estar alegres, si falta Caridad”. Era tremendo. Nos dejaba de piedra, paralizados, tristes, pero con una tristeza que solo él sabía calibrar, pesar, convertir en certeza y que llevaba en el regaño el perdón, en la escapada la comprensión doliente.

Así era Marcelo, Ichito, nuestro hermano querido. Así lo recordamos y lo recordaremos siempre. Un hombre todo corazón. Un hombre con un corazón tan grande en el pecho que no encuentro palabras para describirlo. El más generoso y desprendido de los seres humanos que he conocido. Nada era suyo, todo lo compartía. Con los hermanos, con los sobrinos, con los amigos y vecinos. Por eso cuando murió estaba rodeado de la familia numerosa y variopinta que siempre lo ha querido como lo que es: un poeta-hijo, poeta-hermano, poeta-tío y primo; pero también de vecinos y amigas que jamás en su vida hubieran oído un verso si no se hubieran tropezado con Marcelo, quien los catequizó con improvisaciones y anécdotas poéticas.

Un poeta de verdad, un poeta auténtico, eso era mi hermano Marcelo, Ichito para la familia. No era, como a veces han dicho, como he dicho yo mismo muchas veces para presentarlo, “el otro poeta”; no; Marcelo era el Poeta, con mayúsculas, el poeta mayor de mi familia, de nuestros barrios pobres, de nuestro círculo de amigos. El otro poeta, que no lo dude nadie, siempre he sido yo. ¡Pulvis!

Poeta, estoy segura de que la Muerte tiene ganas de morirse…

Me habría encantado ser vecina de Marcelo.

Por favor, no dejes de contarnos sus memorias compartidas.

Un abrazo.

Excelente evocación, Alexis! Espléndido homenaje. Me recuerda la relación entre mi tio Manolo y mi padre. Conozco de esos dolores entre poetas, amigo. Solo puedo decirte que mi familia te abraza. Fuerte, muy fuerte.

A llenar de decaversos ese hueco para que Marcelo te acompañe siempre.

Un abrazo.

Hermano Alexis, ante la inundación de tus palabras certeras, de tus recuerdos vívidos, me quedo abrumado. Ningún hombre es una isla, como dijo John Donne, y al sentir tañir las campanas, yo me siento disminuido. Además, conocí a Marcelo, en tu casa. Antes de conversar conmigo, insistió que le improvisara una décima, una prueba que cumplí a apenas, seguro, pero que él tuvo la gentileza de aceptar. Te mando un abrazo fraternal.

Alexis, acabo de leer la elegía más bella con que cualquier hermano hubiese deseado que se lo recordara. aún tengo la piel estremecida por el sentimiento puesto en tus palabras. Desde este lugar lejano de la América del Sur un abrazo fuerte.

Querido Alexis, tu hermano Marcelo siempre estará ahí contigo, en cada décima, en cada poesía….

Los alter ego son irremplazables pero de una u otra forma siempre están ahí.

Abrazo, Poeta!

Todo lo que tocas brilla. Ésta crónica de íntimos afectos sobre el viviente recuerdo de Marcelo, es la presencia mas real de tu grandeza. Otra vez te deseo suerte y salud.