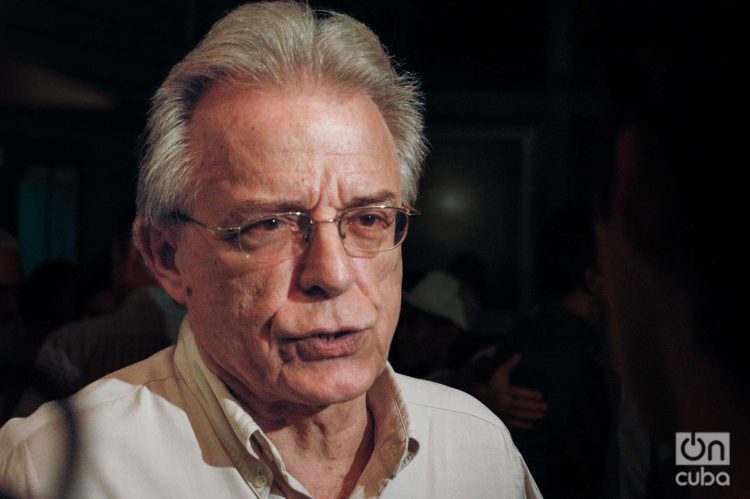

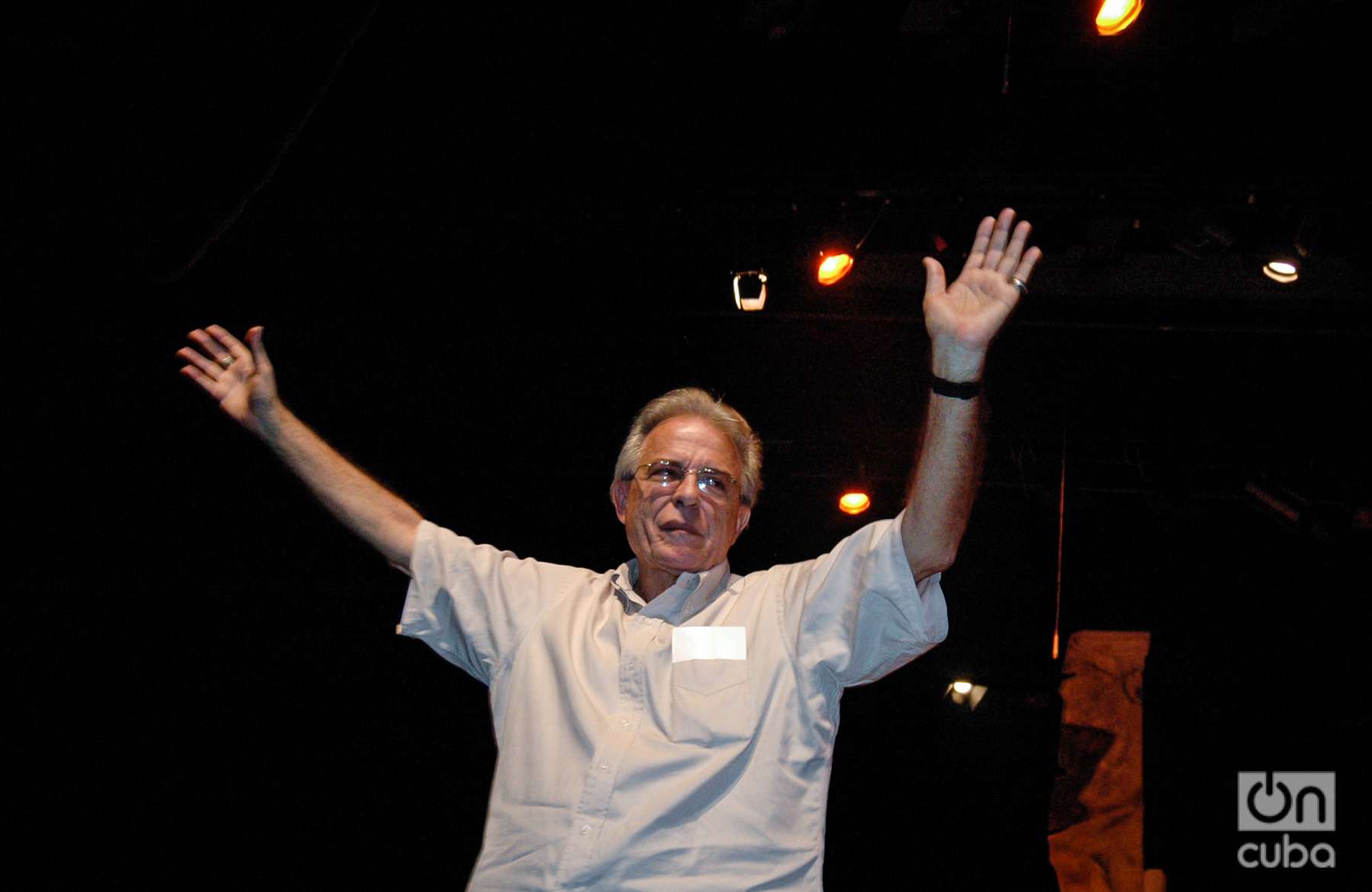

En enero de 2008 Antón Arrufat me llamó para pedirme un texto sobre un libro de ensayos suyos, que debía exponer en un coloquio dedicado a su obra, en la Feria del Libro de ese año. Yo venía de trabajar por muchos años en el Instituto Cubano del Libro, y de haber trabado una hermosa amistad con Antón, amistad que pasaba también por el no menos querido Jorge Angel Pérez. En ese trato, quise y admiré profundamente a Antón. Ahora, pienso, no estoy seguro de habérselo dicho claramente.

Amanezco con la noticia de su muerte. Y recuerdo nítidamente su sonrisa, su cariño, su conversación, y pienso en la enorme, inderrotable, dignidad de su vida. Lo hago con tristeza, preso de una soledad que cada día se me aparece más insalvable.

Lo que sigue es aquel texto de entonces, que Antón, al terminar, me agradeció a solas, con un gesto muy suyo, y que guardo en mi memoria, para saber cómo se debe agradecer. Fue esa también, “Gracias”, la palabra con que cerró su discurso de aceptación del Premio Nacional de Literatura. Muy pocas veces he escuchado pronunciar esa palabra como él lo hizo aquel día.

![]()

primero

En 1954 apareció en La Habana Diálogos sobre el destino, de Gustavo Pittaluga. El destino referido en el título era el de un cuerpo nacional: el cubano. En las palabras preliminares al libro, Jorge Mañach escribió: “Más de una vez he aludido a la confiada imagen que de Cuba solemos hacernos como una “isla de corcho” que jamás se hunde, sin que nuestro fácil optimismo advierta que eso nos declara también fofos y leves, flotando a la deriva por las aguas de la Historia”.

Como mismo se aseguraba, siglos atrás, que el hombre blanco estaba imposibilitado por naturaleza para el trabajo intenso bajo el “ardiente sol tropical”, con lo cual eran los negros los únicos provistos por la biología para los menesteres propios del sudor; muchos, en continuidad, aseguran que el trópico es geografía poco propicia para el ejercicio del recogimiento y la meditación, para ser, “como sabemos”, pasto fecundo del relajo y la pachanga. Así, lo fofo y lo leve parecen inscritos en la consistencia de nuestro paisaje histórico.

Un pensador piensa un solo tema, aseguraba Heidegger. Si un solo tema tiene el hombre discursivo que firma con el pseudónimo de Antón Arrufat es el de la densidad histórica de un cuerpo nacional: el cubano, y de la hondura y la vastedad de su reflexión sobre sí mismo.

Pero, antes, es necesario precisar: Antón Arrufat es el pseudónimo de un ensayista del siglo xx cubano, olvidado desde la propia aparición de este libro junto a toda su tradición: el pensamiento de ilustres desconocidos como Luis Rodríguez Embil, Francisco José Castellanos, Emilio Gaspar Rodríguez, y un poco más allá también Fernando Llés y acaso Medardo Vitier.

Si Diálogos con el destino era en efecto un intento de producir una reflexión sobre Cuba que fuese más allá de un pensamiento “de andar por casa”, habrá encontrado continuación en El hombre discursivo. Parecerá una curiosidad, pero, en rigor, este libro es continuación de otros que le preceden en sesenta años y no de los que han visto la luz en los últimos diez. Sin embargo, Arrufat no debería perder el consuelo: como aseguraba Ernest Renan, autor sobre el cual he de volver, “el modo de tener razón en el futuro es resignarse a estar pasado de moda”.

segundo

En esa tradición, el ensayismo de Arrufat explora zonas impensadas de lo cubano. El hombre discursivo revela una serie de paradojas: por ejemplo: 1) la relación de extrañeza del cubano con la condición insular; 2) la ausencia de una literatura —quiere decir, de una reflexión cultural— sobre fenómenos tan omnipresentes como el huracán; 3) la escasez de biografías en la historia de la literatura nacional que merezcan ser calificadas de imprescindibles, cuando este es un género canónico de la escritura de un devenir nacional.

Como es notorio, lo que hace de un texto un ensayo no es su tema, sino la forma en que este es tratado. Estos temas son explorados por Arrufat con la imaginación irrenunciable al ensayo: en sus conexiones con la cultura, la sociología, la psicología individual, la formación de las identidades; de modo que se sirve de un tema invisible para arribar, por otro camino, hacia una nueva constatación.

El término paradoja es aquí una forma de nombrar lo impensado, quizás a falta de mayor definición. Siempre me sorprende una de estas paradojas: cierta relación de extrañeza que guarda la cultura cubana con su propio pasado. Es una cultura que parece pensarse más en términos de novedad y de rupturas y que considera la tradición —las más de las veces— como un fantasma inoportuno, sino como un cadáver indigno para la memoria.

El caso del azúcar en nuestra cultura es acaso ejemplar. El azúcar es una de las más antiguas déspotas cubanas: venció a José Antonio Saco en su intento de modernizar el país por una vía oligárquica no esclavista, que incluía el desarrollo de la inmigración blanca, pero venció también a todos aquellos que desde 1913, ya en el siglo xx, y hasta hace apenas un lustro, denunciaron con sistematicidad la tiranía del azúcar sobre la vida del país.

Sin embargo, esa larga relación se sostiene hoy como un recuerdo ancestral, como si fuese pura anacronía en una cultura “urbanizada y moderna”, que, como corresponde, considera el campo apenas como territorio del folklore. La reacción violenta contra el azúcar, como se mostró con transparencia en 1959, tiene todas las trazas de la venganza, de la reacción contra una antigua opresión, pero esa rebelión lo arrastra todo consigo: al eliminar problemas también borra las huellas de sus causas. Por ello, Tocqueville decía que el ritmo de cambios de las revoluciones hacía desaparecer los gérmenes que las producían, hasta hacerlas incomprensibles.

Ahora, acaso esté yo cometiendo el error de presentar como cubana una condición que es más general: la de los pueblos jóvenes en la denominación de Ortega y Gasset; o sea, de aquellos surgidos del estatuto colonial.

tercero

El ensayismo de Arrufat ilumina estas cuestiones. Asegura algo que parece obvio y no lo es tanto: la única forma de entender un devenir es comprender su tradición.

Cuando Arrufat asegura: “Nadie elige a sus padres, ni su idioma ni la tierra donde ha nacido. Nadie elige lo dado. Lo dado se le ofrece, podrá aceptarlo o rechazarlo, pero haciéndose violencia tras el ofrecimiento” y agrega que “con frecuencia me agrada sustituir esta expresión ‘lo dado’ (…) por ‘lo donado’ (…) lo que nos ha sido regalado y entregado”, este hombre discursivo se acerca —desconozco con cuánto conocimiento de causa— a una comprensión de enorme persistencia en el imaginario occidental: la idea de la nación según Renan: “Una nación es un alma, un principio espiritual. Dos cosas que, a decir verdad, no son más que una, constituyen esta alma (..) Una está en el pasado, la otra en el presente. La una es la posesión en común de un rico legado de recuerdos, la otra es el consentimiento actual, el deseo de vivir juntos, la voluntad de continuar haciendo valer la herencia que se ha recibido indivisa”.

Renan escribió este texto en 1882. Su argumentación refuta que una comunidad nacional sea un tejido del lenguaje, de la raza, de la religión, de la comunidad de intereses o de la geografía, sino el producto de un régimen inquietante: “La existencia de una nación es (…) un plebiscito de todos los días”.

El diálogo de Arrufat con Heredia, con la Avellaneda, con Casal, con Martí, es una reivindicación de la “madurez” de la cultura cubana en contraposición a una pretendida “juventud”. Esta juventud no es sinónimo de edad, sino metáfora de una subordinación: la que la haría ser dependiente de una cultura de “superior realeza”.

El tópico hoy parecerá un sinsentido, pero no solo involucra el tema de la colonialidad cultural, sino algo aún peor: en este país hasta hace solo seis décadas el discurso intelectual predominante denunciaba la existencia de “una patria sin nación”, en palabras de Mañach.

El propio Pittaluga tenía necesidad de aclarar: “Nosotros no somos un “pueblo joven”. Esta es la verdad; y parece que muchos de los defectos de nuestra vida pública no son ciertamente defectos de juventud, sino achaques de vejez y signos de decadencia”.

La argumentación de Arrufat recuerda mucho la distinción de Kant entre el gobierno paternalista y el gobierno patriótico. Ante la impugnación del primero, que considera siempre al pueblo como un rebaño de niños al cuidado del padre; por el contrario, el modo de pensar del gobierno patriótico —decía el autor de La paz perpetua— es aquel en que cada uno de los que se hayan dentro del Estado (…) considera a la comunidad como el seno materno, o al país como el suelo paterno, del cual y sobre el cual, él mismo ha surgido, y al que ha de legar también como una preciada herencia”.

cuarto

La historia cubana parece otorgar la razón a Aldo Baroni, por aquel libro suyo Cuba: país de poca memoria. Para nuestro caso, ¿quién debe responder por tal confirmación?: ¿la nación? ¿La Revolución?

Si la desmemoria es tan política como la memoria, el concepto de nación también serviría para explicar los olvidos que terminan por constituirla, pues explica las sedimentaciones, las recurrencias, los regresos cíclicos de las viejas y nunca vencidas tradiciones.

Ahora, ¿la Revolución es la que explica la poca memoria? Las revoluciones crean un mundo nuevo desde la tabula rasa propia de la imaginación romántica que les es consustancial, depositan en él su recién creadas imagen y semejanza, y confían sinceramente en la idea de la hora cero: el punto desde el cual es preciso partir para refundarlo todo; pero, al cabo, son asaltadas por la tradición, que restituye invariablemente un pasado allí donde se creyó que solo habitaba el olvido, y que hace observar la terca continuidad de la memoria más allá de los entusiasmos históricos.

Cuando Arrufat se reconoce como parte de aquella tradición del ensayismo cubano, nos pone ante un espejo de imagen difuminada. Se ha asegurado que el ensayismo florece en épocas de crisis. Sabemos que son desconocidos Embil, Castellanos, y Emilio Gaspar Rodríguez, pero quisiera que alguien pudiera asegurar que sí son muy conocidos Raúl Roa, Juan Marinello, Carlos Rafael Rodríguez o José Antonio Portuondo, o Elías Entralgo o los propios Jorge Mañach y Fernando Ortiz.

Sin ánimo de exagerar, nos encontramos ante una rareza: en una época de crisis, una escasa presencia del ensayo en el discursar sobre la nación, y un precario diálogo con la tradición de la propia reflexividad sobre el país expresada en género tan locuaz como el ensayo.

Cuando Arrufat reivindica el valor de la tradición postula una política de la memoria de la que no resulte un cuerpo cosido a retazos, sino el espectáculo de la plena humanidad nacional, hecha de continuidades y de rupturas. Por ello, decía al inicio que sus libros se comunican mejor, o de hecho continúan, los publicados hace décadas que los aparecidos en los últimos años: su diálogo recorre un largo tiempo histórico y forma un continuun, una perspectiva de longue dureé.

A este énfasis en la tradición debo agregar otra coincidencia: la idea de Arrufat se sitúa por igual junto al Ortega y Gasset que afirma en Meditaciones del pueblo joven: “una nación es, ante todo, un sistema de secretos, un repertorio de arcanos que constan a todos sus naturales y son impenetrables para los extraños. Las naciones son intimidades, como lo son las personas”.

Lo he escrito a conciencia: no ignoro que asociar a Arrufat con Renan y con Ortega equivale en nuestro vocabulario a considerarlo un autor conservador.

Quinto

He pronunciado una mala palabra. Creo que nadie en Cuba gusta de ser llamado “conservador” aunque practique la doxa con verdadera idolatría. Imagino que ello tenga que ver con el prestigio que históricamente ha tenido el concepto de revolución en Cuba. Los más jóvenes lo desconocemos, pero deberíamos saber que en Cuba se llamó “revolución” a cuanto conato se dio en sus calles y campos, así con las que fueron revoluciones verdaderas como con las “guerritas”, por ejemplo, de 1906 y de 1917.

Sin embargo, un pretendido revolucionario, como intento ser, ensayará aquí una defensa de un pretendido conservador.

Para ello, debo recurrir al práctico expediente de la desmesura. De hecho, Arrufat es tan desmesurado que es capaz de comparar sin sonrojo —aunque sea en forma negativa— a Manuel Díaz Martínez con Arthur Rimbaud y con Julián del Casal. Si no habláramos de literatura, esto sería una locura. En el empeño “muy cubano” de no ser menos, haré algo parigual.

Si “el estilo es el hombre”, entonces, el ensayismo de Arrufat es el carácter de Arrufat tras la letra, la personalidad del escribiente. Por ello, debo asegurar que Arrufat no es David Hume. Este último aseguraba: “es difícil para un hombre hablar prolongadamente sobre sí mismo sin vanidad; por consiguiente, seré breve”. Arrufat nunca habla de sí mismo con brevedad, lo que se le perdona solo por su humor y su talante de conversador.

Pero lo más importante está en este otro lugar: Hume afirmó que jamás hubo esfuerzo literario más desafortunado que su Tratado de la naturaleza humana; que nació muerto de la imprenta y no consiguió el más leve murmullo por parte de los críticos. La que el propio Hume consideró su mejor obra, la Investigación sobre los principios de la moral, llegó también inadvertida e ignorada al mundo. Un solo libro suyo, Discursos políticos, encontró éxito inmediato. Sin embargo, compartía una fruición con Arrufat: la trabajosa, larga, agónica y duradera conquista de un proyecto regular de libertad: “la satisfacción de no haber cedido nunca a las exigencias de ningún hombre importante o haber hecho propuestas de amistad a ninguno de ellos”.

La escritura de Arrufat, su erudición, su serenidad, su reflexividad, la propia calidad de la escritura que piensa mientras narra, muestra una antigua verdad: el ensayo siempre es literatura de ideas: otra prueba de que el significado de la literatura comparece ante el valor de la vida. No hay literatura sin encanto, nos recuerda Arrufat, como tampoco la hay sin libertad. El hombre discursivo es un libro de ensayos que se lee como una novela: él narra la historia de un hombre feliz: la historia de un hombre que piensa.

Arrufat es lector de Stevenson. Stevenson lo era de William Hazlitt, el prosista más reconocido del romanticismo inglés. Hazlitt murió pobre y olvidado en 1830: al fallecer, acompañado del único amigo que siempre tuvo, dijo: “en fin, he tenido una vida feliz”.

Arrufat, sin ser jamás Hume o Hazlitt, podrá decir algo parecido sobre sí mismo, y algo parecido podríamos decir sobre él.

Por mero recurso retórico, vuelvo al principio: el hombre discursivo es el hombre que “exclama”. Es decir, que “clama” muy fuerte contra algo o contra alguien. Si “exclama”, significa que no “declama”. (Paráfrasis de una oración de Gustavo Pittaluga).

En este juego de palabras, la pregunta del hombre discursivo es sobre nuestro destino. Del destino del escritor, ese “oficio absoluto” para Arrufat, pero también del destino del ser cubano. (Sé que esa palabreja, “destino”, goza de absoluto descrédito, pero la utilizo en su acepción de rumbo, camino, trayectoria.)

Arrufat escribió su testamento político con “Barómetro de Ciclón” y Examen de medianoche, pero toda su obra es una política de la literatura: qué hacer con la historia, cómo situarse en el presente, cómo encontrar la justicia, cómo defender la libertad, cómo sentirse cubano.

* Este texto, salvo su introducción, fueron las palabras leídas en el Coloquio homenaje de la Feria Internacional del Libro de La Habana, “La narrativa y el ensayo de Antón Arrufat”, el 17 de febrero de 2008. Se reproduce con la autorización de su autor.