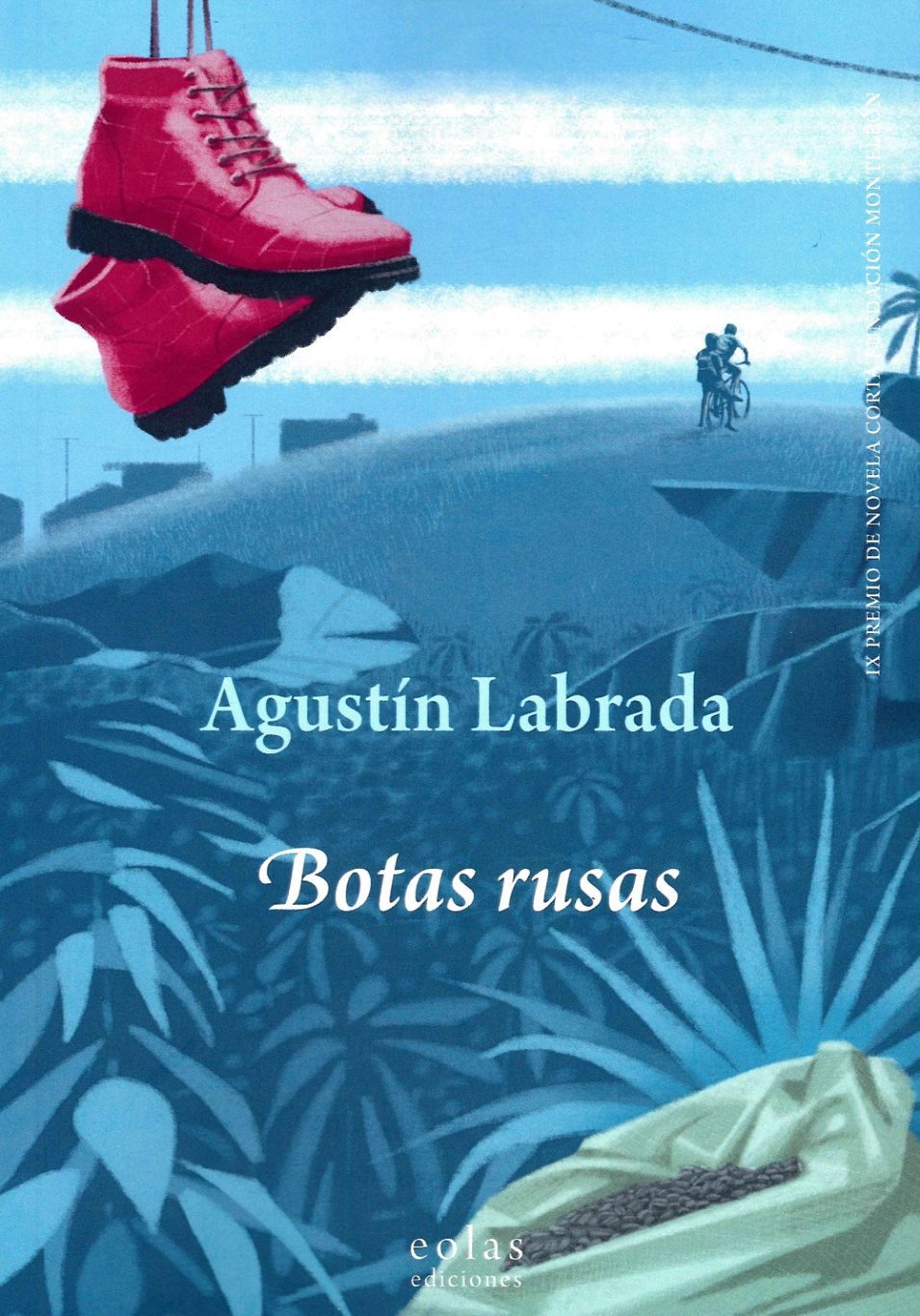

En más de una ocasión he leído que el jurado que otorgó el IX Premio de Novela Corta Fundación MonteLeón (2022) a Botas rusas, del escritor holguinero Agustín Labrada, fue cautivado por lo excepcional del contexto en que se sitúa el relato: la primavera de 1979 en una provincia del oriente cubano.

Socialismo tropical, subdesarrollo, adolescentes que intentan abrirse a un mundo de sensaciones inéditas, para lo que deben sortear la pobreza, el desapego emocional de las familias, la ebullición de las hormonas, un canon preceptivo hecho de rigideces ideológicas, actividades comerciales asombrosamente ilícitas, atisbos de lo que puede ser una incipiente estratificación de clases y, por ahí para allá, hasta donde dice конец.

Nada más insustentable. Los textos narrativos que alcanzan alguna notoriedad parten de buenas historias, expuestas con mayor o menor maestría, pero nunca el contexto llega a ser otra cosa que el ámbito en el que se desarrollan los sucesos a relatar. Y, ciertamente, este puede presentarse inédito o inusitado, pero jamás alcanzaría a suplantar la cadena de sucesos dramáticos que todo relato ficcional exige.

Si fuera lo contrario, cada vez que las sociedades y las economías de los países mutan, quedarían sin efecto las historias que se escribieron teniendo como marco aquellas, pues no se entenderían los referentes. Una buena historia de amor, pongamos por caso, se basa en sentimientos humanos universales, y debe funcionar lo mismo en Ecuador que en Alaska. Los avatares de Romeo y Julieta pueden darse —de hecho, se han dado y seguirán dándose— siempre que dos familias sostengan rencores irreconciliables; lo mismo entre magnates texanos del petróleo, que entre gitanos, cristianos de diferentes denominaciones o contendientes políticos; incluso entre vecinos y obreros de una misma fábrica: dos jóvenes se aman hasta el dolor, pero sus familias se oponen a que concreten, más allá del anhelo, su necesidad de fundirse en la pareja.

Según fijó el francés Georges Polti en 1895, solo existen treinta y seis situaciones dramáticas básicas. Estas siempre serán las mismas, lo que cambia es el ángulo desde el que se exponen y la maestría del “contador”. Es decir, cómo se cuenta aquello que, en esencia, ya conocemos: el odio, el amor, la ambición, etc.

En dos palabras, la eficacia de una obra narrativa reside en la pericia con que el autor haya organizado el material dramático y en su capacidad para la creación de los personajes actuantes. En dramaturgia, pero primero en la vida, el personaje es la acción que lo expresa. De ahí, las preguntas eternas: ¿Quién es el protagónico? ¿Qué quiere? ¿Qué o quiénes se le oponen? ¿Qué hará para salvar los obstáculos? ¿Lo que “vivirá” terminará transformándolo? ¿Crecerá sicológicamente después de la trama?

Sirva lo anterior para fijar que Botas rusas es una buena novela no porque ocurra en la Cuba de finales del pasado siglo, sino porque su autor ha sabido, con solvencia narrativa, develarnos un mundo que, no por conocido, deja de ser atractivo.

Héctor y Rony, dos adolescentes de la ciudad de Holguín, esperan junto a sus condiscípulos, al borde de la carretera, que pase la caravana que conducirá a Tódor Zhivkov, presidente búlgaro de entonces. Deben saludarlo agitando banderas y profiriendo consignas que nada tienen de espontáneas. La escena, bien lo sabe el lector cubano, se repitió con dirigentes vietnamitas, soviéticos, alemanes, africanos… Horas de interminable espera al sol cruento. Y, luego, el paso fugaz de los autos en fila y sus escoltas.

Pero nuestros dos personajes van a encontrar, entre la maleza, un tesoro: un saco con granos de café que, al parecer, algún comerciante furtivo camufló para que no cayera en manos de la policía. Sembrar café en Cuba no es un delito; venderlo a otro actor que no sea el Estado, sí. Así era entonces. Así es justo en el momento en que redacto estas líneas, cuarenta y cuatro años después de los hechos narrados.

Pero lo importante no es lo que encontraron los jóvenes, sino lo que pretenden hacer con eso: venderlo al menudeo para ayudar a mejorar las condiciones de vida de la abuela (Rony) y para comprar un par de mocasines italianos (Héctor) que emparejen al muchacho con la condición social de la damita desdeñosa que pretende. Van a delinquir, van a “luchar” para paliar sus necesidades del único modo a su alcance: robando a un ladrón. ¿Conseguirán los cien años de perdón que promete la popular conseja? Es lo que vamos a averiguar adentrándonos en el laberinto de la trama.

No voy a incurrir en spolier. Sólo diré que Héctor odia sus eternas botas rusas, y que las culpa por su mala fortuna con las muchachas; aunque aspira a una en particular, Ana, hija de un funcionario de auto refulgente y guayabera impoluta.

Se trata de una bildungsroman o novela de aprendizaje. Nuestros héroes pasarán, a lo largo de sus 135 páginas, de la niñez a la primera juventud, comprobarán la solidez de la hermandad escogida y participarán en ritos iniciáticos tan definitivos como el descubrimiento del amor carnal.

Como es de rigor, los adolescentes reniegan de la escuela y sienten que no son comprendidos por sus familiares que, entre otras cosas abominan de sus gustos musicales, que concentran canciones y grupos en inglés, también tenidos por la oficialidad como manifestaciones perniciosas de diversionismo ideológico. Es, en síntesis, la música del enemigo, sin pararse a discernir que Los Beatles eran ingleses, como los Bee Gees, y que Boney M, aunque de bandera alemana (occidental), estaba formado por músicos caribeños. Todos eran de allá, del otro lado del charco, donde el enemigo acechaba para apropiarse del deprimido archipiélago cubano.

Es difícil no relacionar a Agustín Labrada con los personajes que narra. En el año en que ocurre la historia él tenía 15, de modo que habla de lo que fue su marco existencial, y seguramente ha puesto hechos y pensamientos propios en varios de los adolescentes que nos muestra. Sabemos que el autor no es ni siquiera la voz narrativa, como también conocemos que el laboratorio de los escritores, su principal materia prima, es su propia vida. Pero lo importante aquí no es que los hechos hayan sucedido en realidad, que eso no agrega ningún valor artístico a la obra, sino que tienen la realidad del arte o, lo que es lo mismo, que el narrador logró armar un universo coherente y creíble al que no solo podemos asomarnos, sino además habitar durante las horas que dure la lectura, con un entramado de personajes que actúan con la coherencia que exige el mundo ficticio, en un marco de belleza agreste, contradictoria, nutrida por las fealdades del diario existir, pero marcada por la ilusión de que todo, hasta la dolorosa adolescencia, pasará, y que esos añorados mocasines que trajo hasta nuestras playas un marino anónimo, un día dejarán de ser un trofeo, o un símbolo de filiación ideológica alguna, sino la simple y llana normalidad en la que Héctor y sus amigos puedan, incluso, escoger en ciertas ocasiones calzar las botas rusas.

Agustín Labrada es un excelente poeta. Eso lo sabíamos. Ahora se revela como un narrador capaz, de fuerza y garra. Veremos si sigue ampliando esa brecha, desbrozando en esa dirección el monte espeso de la palabra. Sus lectores de siempre esperamos que no abandone el verso; después de todo, una herramienta que sirve, como pocas, para fijar la mirada, con la mayor lucidez, en el claroscuro del vivir.