|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Mi padre, el poeta cubano Eliseo Diego, aprendió el inglés siendo muy niño. Se lo enseñó su madre, Berta Fernández Cuervo y Giberga, una criolla, hija de catalana y asturiano, quien lo había aprendido también desde muy pequeña. Mi abuela nació en La Habana el 21 de noviembre de 1891, pero en 1895 sus padres emigraron a los Estados Unidos, posiblemente con motivo de la guerra entre Cuba y España, y allá vivió hasta la edad de 12 años, aproximadamente.

Este aprendizaje del idioma desde tan pequeño le dio a Eliseo la oportunidad de disfrutar libros escritos en ambos idiomas, el español, lógicamente, y el inglés. Es por eso que su biblioteca, de más de 4 mil ejemplares, está compuesta casi en un 50 % de libros escritos en inglés, y otros tantos en español.

He escrito mucho sobre su biblioteca, porque siempre me ha acompañado y porque, fallecido mi padre, hice algo que él siempre deseó hacer: ordenarla. Él pensaba seguir un orden alfabético pero yo decidí mantener el que tenía, con algunas variaciones, y digitalizar un inventario, en una forma muy primitiva, uno por uno, en una tabla Excel que recogía nombre del autor, título, nombre de la editorial, año de publicación, estado de conservación del libro, lugar que ocupaba en el estante (que dividí y clasifiqué) y observaciones: si estaba dedicado, si era una primera edición, nombre del traductor, si era una traducción.

Me tomó un año completo hacerlo. Impartí cuatro conferencias sobre este trabajo que se recogieron en el libro Un rumor apenas, publicado por Ediciones Extramuros. Pero han quedado muchos cuentos por hacer y secretos por revelar.

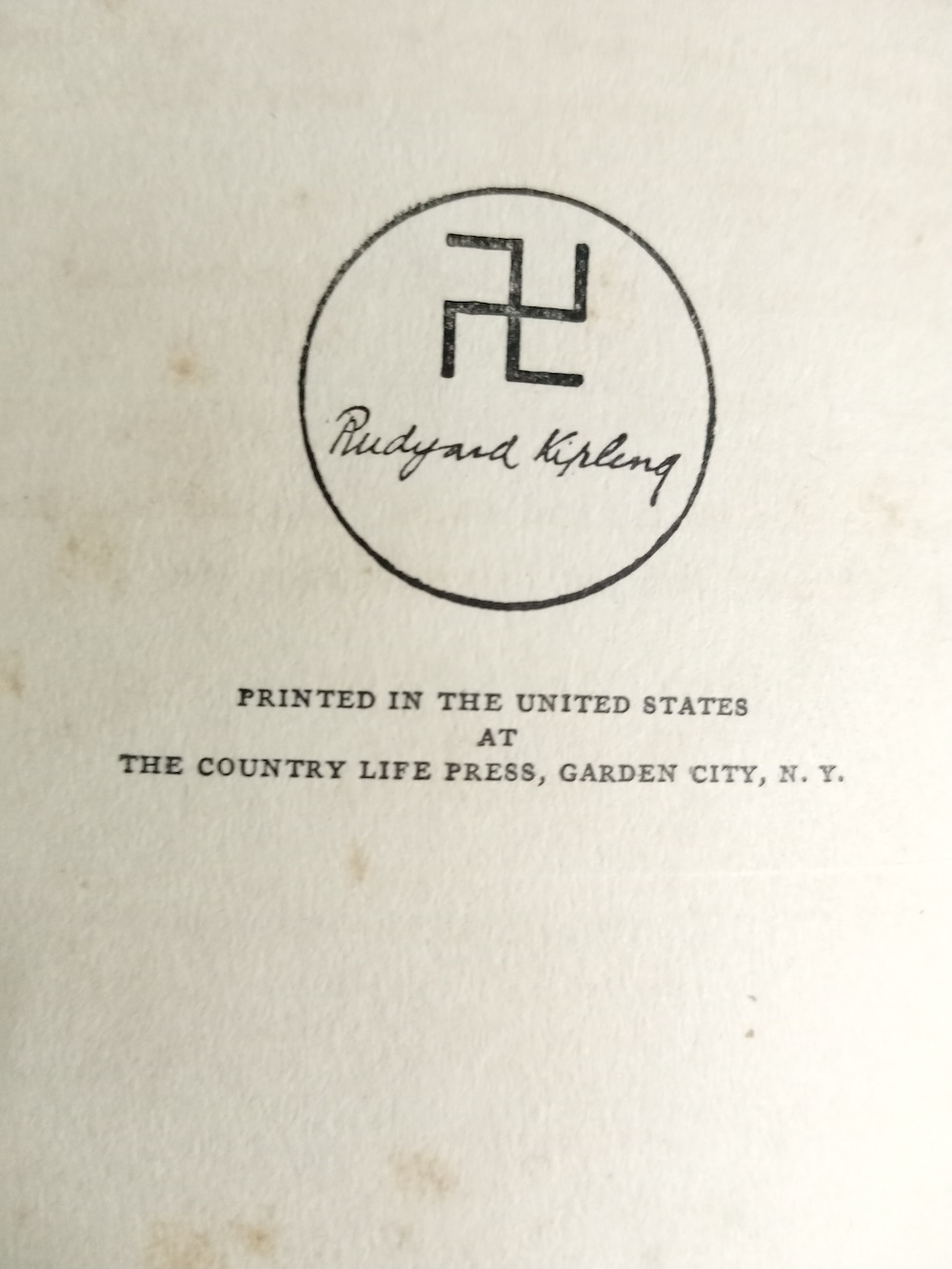

Por ejemplo, ¡cuál no sería mi sorpresa cuando me encontré, en un librerito muy especial donde tenía a Kipling (primer Premio Nobel inglés, en 1907) y a Conrad, que en los libros de Kipling (Bombay, 1865−Londres, 1936) aparecía, nada más y nada menos, que la esvástica!

“¿Qué hace esto aquí?”, me pregunté, espantada, dispuesta a lanzar el libro al cesto de la basura. Pero lo pensé dos veces y decidí averiguar. Reconozco mi ignorancia en aquel momento y que, gracias a mi inventario, pude enterarme del origen del símbolo, que se remonta a mucho antes de los nazis, y de por qué lo usaba Kipling.

Su padre fue un oficial inglés designado a servir en la India, y allí nació Kipling (es por esa razón que le interesaron siempre los temas relacionados con ese país y su cultura). A los 6 años, fue enviado por sus padres a Inglaterra, donde realizó todos sus estudios. La palabra esvástica proviene del sánscrito y representa un símbolo que existe hace miles de años, utilizado por diferentes y antiquísimas culturas, y significa bienestar, buena fortuna. Se ha escrito mucho sobre su procedencia. Se utilizaba en Europa, China, en India y en muchas otras culturas muy antiguas.

Cuando Kipling comenzó a escribir, alrededor de 1887, empezó a usar la esvástica como logo. Varias décadas después fue que los nazis decidieron utilizarla para su bandera del Partido Nacionalsocialista. En cuanto esto sucedió, Kipling ordenó a sus editores que se eliminara la esvástica de sus libros, y así se hizo.

Aclarado el asunto, los libros de Kipling se quedaron en su librero aunque, confieso, me sigue perturbando un poco ver el símbolo en ellos, que pasó de representar bienestar, paz y buena fortuna a encarnar el horror más espantoso que ha vivido la humanidad.

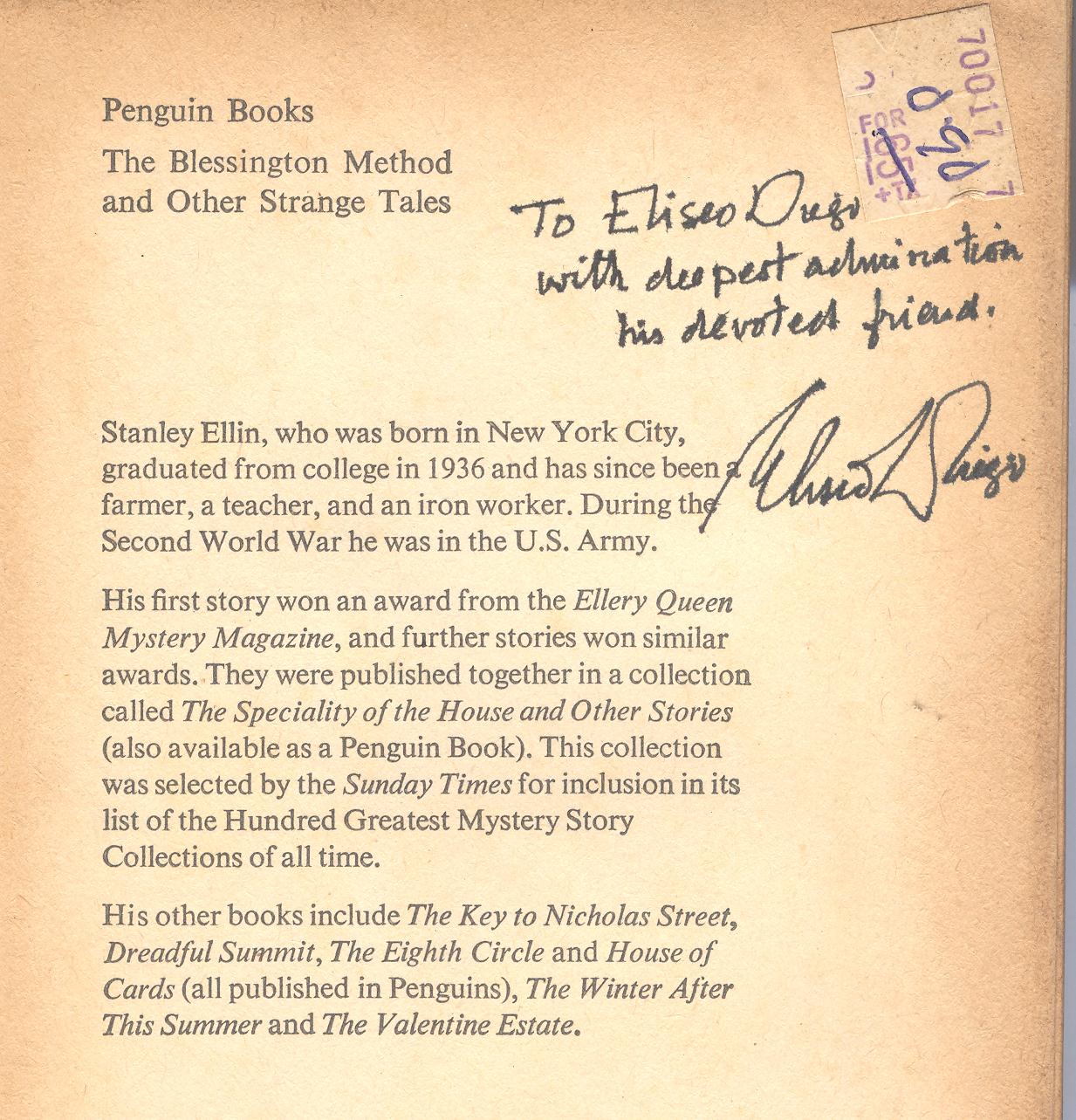

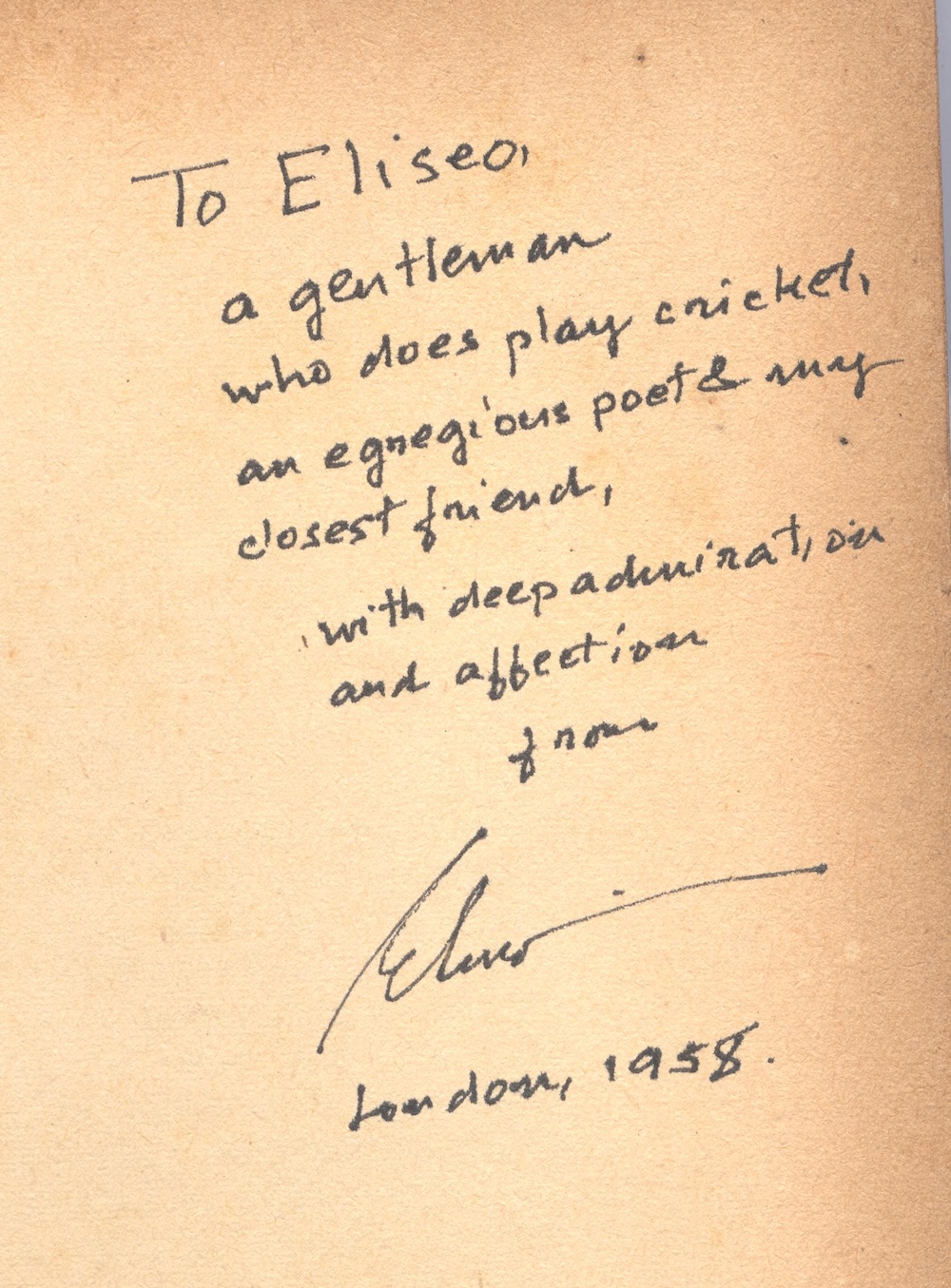

A mi padre le gustaba mucho la literatura fantástica, de ciencia ficción y la detectivesca —la buena, por supuesto—, los famosos “mysteries”. La lista de estos títulos la encabeza, como es fácil suponer, Sir Arthur Conan Doyle, seguido de cerca por Agatha Christie y John Dickson Carr. A papá no le gustaba prestar sus libros pues temía que se le perdieran. Entonces ideó una “trampita”: se los autodedicaba para que no hubiese la más mínima duda de que él era su dueño y que era un título que le interesaba conservar. Haciendo el inventario de su biblioteca me encontré muchas de estas autodedicatorias, todas muy simpáticas.

Por ejemplo, en The Blessington Method and Other Strange Tales, escribió: “To Eliseo Diego, with deepest admiration, his devoted friend, Eliseo Diego” (“Para Eliseo Diego, con profunda admiración de su incondicional amigo, Eliseo Diego”). O esta otra, totalmente enloquecida, en The Thirty Nine Steps: “To Eliseo, a gentleman who does play cricket, an egregious poet & my closest friend, with deep admiration and affection from Eliseo, London, 1958” (“A Eliseo Diego, un caballero que sin dudas juega cricket, un poeta egregio y mi mejor amigo, con profunda admiración y afecto de Eliseo, Londres, 1958”. Debo aclarar que papá no había viajado a Inglaterra en esa fecha, vino a hacerlo muchos años después.

Con Conan Doyle y Sherlock Holmes hay una anécdota muy simpática que narra John Dickson Carr en su The Life of Sir Arthur Conan Doyle (Harper & Brothers, New York, 1949), libro que se encuentra en la biblioteca. Conan Doyle, médico, decidió dedicarse a la literatura, después de ejercer durante muchos años su profesión. Sus primeras historias sobre el excéntrico detective fueron un éxito inmediato, las publicaba en una revista que subió enormemente su nivel de ventas. Pero él quería escribir sobre otros temas y comenzó a rechazar a su personaje y la tiranía de los lectores que solo querían leerlo cuando escribía sobre Holmes y su querido amigo, el doctor Watson. Así que decidió “matarlo”.

Aquello provocó una irritación tremenda entre sus admiradores que le escribieron decenas de cartas criticándolo y hasta ofendiéndolo. Una decía “¡Cómo ha podido ser tan desalmado!”. Otros le suplicaban que “lo trajera de vuelta”. Finalmente, no le quedó más remedio que escribir una historia en la que Holmes reaparece y sorprende a Watson. Le explica que había tenido que fingir su muerte por razones de seguridad (la historia es más larga pero he tratado de resumirla).

Termino con un fragmento de un cuento de James Thurber, excelente escritor, dibujante y humorista estadounidense (1894–1961), traducido por mí y que aparece en uno de sus libros que se encuentran en los estantes de la biblioteca de mi padre, The Thurber Carnival (Harper & Brothers, 1943) y que se publicó completo en la revista UNIÓN, 1–80. Solo un autor como Thurber podía escribir algo tan ingenioso y simpático sobre una supuesta historia de detectives. Y el cuento está relacionado, además, con el tema de las colecciones de libros. Ojalá puedan leer el cuento completo, vale la pena.

El misterio de los crímenes de Macbeth

Por James Thurber

“Fue un error estúpido el que cometí”, dijo la estadounidense a quien había conocido en mi hotel en el distrito inglés de los lagos, “pero estaba en la repisa junto a otros libros de la colección Penguin —esos libros pequeños cuestan seis peniques, sabe usted, con cubiertas de papel—, y yo pensé por supuesto que era una historia de detectives. Todos los demás eran historias de detectives. Yo había leído todos los otros, y por eso compré este sin fijarme bien. Puede imaginarse cuánto me disgusté cuando me di cuenta de que era Shakespeare”. Murmuré algo para consolarla. “No sé por qué los de la Penguin editan obras de Shakespeare sin diferenciarlas de las obras de detectives”. “Creo que tienen las portadas de colores diferentes”, dije. “Bueno, no me di cuenta de eso”, dijo ella. “Lo cierto era que yo estaba muy cómoda en mi cama esa noche y lista para leerme una buena novela de misterio, y me encontré que tenía La tragedia de Macbeth, una edición para estudiantes de Secundaria. Como Ivanhoe”. “O Lorna Doone”, dije yo. “Exactamente”, dijo la estadounidense. “Y estaba loca por leer un buen Agatha Christie o algo semejante. Hércules Poirot es mi detective favorito”. “¿Ese que tiene cara de conejo?”, pregunté. “¡Oh, no!”, dijo mi experta en crimen‒ficción. “Me refiero al belga, usted está pensando en míster Pinkerton, el que ayuda al Inspector Bul. También es muy bueno”.

Después de la segunda taza de té, mi compañera comenzó a relatarme el argumento de una novela de detectives, que la despistó completamente ‒parece que todo el tiempo el culpable había sido el viejo médico de la familia. Pero la interrumpí. “Dígame”, le dije, “¿leyó Macbeth?”. “Lo tuve que leer”, dijo. “No había nada más que leer en toda la habitación”. “¿Le gustó?”, le pregunté. “No, no me gustó”, dijo con decisión. “En primer lugar, no creo que Macbeth lo hiciera”. La miré estupefacto. “¿Hiciera qué?”, le pregunté. “No pienso por un momento siquiera que él matara al Rey”, dijo. “No creo tampoco que Lady Macbeth estuviera envuelta en el asunto. Son los más sospechosos, por supuesto, pero esos nunca son culpables, o en principio no deben serlo”. “Me temo”, comencé, que yo…”. “Pero ¿no te das cuenta?”, dijo la estadounidense. “Lo echaría todo a perder si se pudiese descubrir enseguida quién lo hizo. Shakespeare era demasiado listo para eso. He leído que la gente nunca ha descifrado el Hamlet, de modo que no hay que pensar que Shakespeare hiciera el Hamlet tan simple como parece”. Me quedé pensando en esto mientras llenaba mi pipa. “¿De quién sospecha usted?”, le pregunté súbitamente. “Macduff”, dijo enseguida. “¡Dios mío!”, suspiré quedamente.

(…)