Decía el sabio y poeta francés Paul Valéry que la historia era un saber completamente convencional y que las personas, según se volvían más conscientes, menos lo soportaban. Supongo, no veo otra manera de concebir esa afirmación en un pensador como él, que se refería a la historiografía densa y mal escrita, lo que, obviamente, ha sido y es pivote de rechazo entre los lectores de cualquier latitud y época.

Sin embargo, y a despecho de lo afirmado por un autor tan reconocido, hay una gran cantidad de libros de historia que se leen con rapidez, gusto y provecho, cual si fueran narraciones de ficción bien pensadas y redactadas, y sin que pierdan un ápice de rigor científico. De hecho, hay un límite muy poroso entre las que se consideran novelas históricas o biografías noveladas, por ejemplo, y los volúmenes de historia más académicos, pero ese sería un tema para otra ocasión.

Mucho se ha discutido y publicado sobre el tema, que sigue mostrando bastante tela por donde cortar. Desde el siglo XIX, cuando la historia y la sociología se separaron de la escritura meramente literaria, hubo pensadores que aportaron sobre el particular, como los hermanos Goncourt, en Francia, quienes expresaron: “La historia es una novela que ha sido; la novela es la historia que habría podido ser”. Paul Veyne, a su vez, fue más preciso aún cuando afirmó que la historia era “la novela verdadera”, con lo cual ambos coincidieron, de alguna manera. Todo residía, entonces, en la manera de asumir lo histórico y narrarlo.

Dicho esto, deseo referirme al libro Escándalo en La Havana. Lujuria e inquisición (2024), de la doctora Olga Portuondo Zúñiga, investigadora de mucho prestigio en el gremio de historiadores cubanos y extranjeros. El volumen, editado por Editorial Roque Libros, se desliza entre la investigación académica rigurosa y una historia puntual que resulta ser, por su sentido peculiar y truculento, una suerte de novela. Lo cierto es que, como en este caso, la narración queda supeditada a un marco referencial probadamente histórico, por cuanto fueron hechos registrados de manera documental. Me estoy refiriendo a la capacidad de la escritura histórica de explicar los acontecimientos.

Estoy seguro de que la Dra. Portuondo no se molestará en lo más mínimo porque comience mi reseña con una fuerte alusión a la novela histórica; ella sabe de mi respeto absoluto por su obra y deseo que entienda que iniciar así este texto no es más que la prueba inequívoca de una lectura provechosa del libro, y de su funcionalidad. Con otras palabras, lo leí como si fuese una narración de ficción. Escándalo en La Habana es una rara avis en nuestra historiografía.

Escrito con una prosa limpia y efectiva, que se deja seguir con mucha fluidez e intercala citas de documentos del siglo XVIII, el libro rebate aquellas críticas que algunos historiadores le dedicaron a cierta zona de la literatura sobre cuyo lenguaje refractario y críptico (innecesariamente) hacía casi imposible su lectura. Ese defecto congénito a cierta zona de nuestra producción historiográfica ha sido señalado críticamente por autores de mucho reconocimiento, como José Luciano Franco, Jorge Ibarra Cuesta y Oscar Zanetti, entre otros.

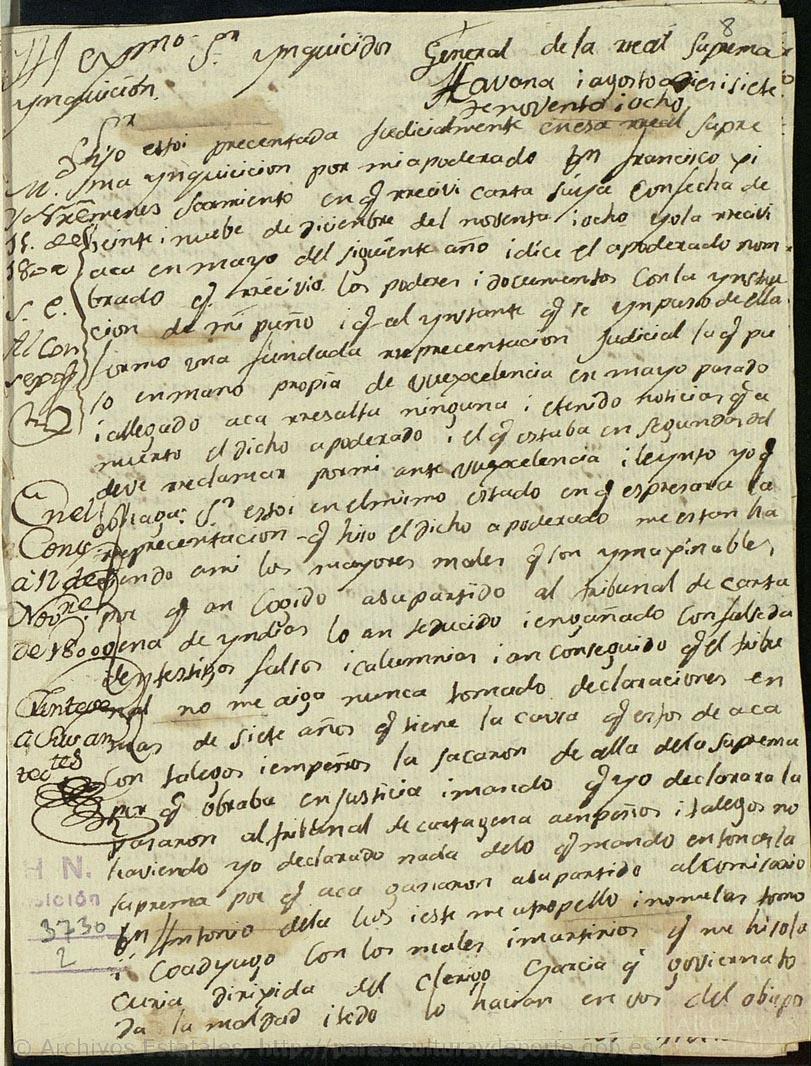

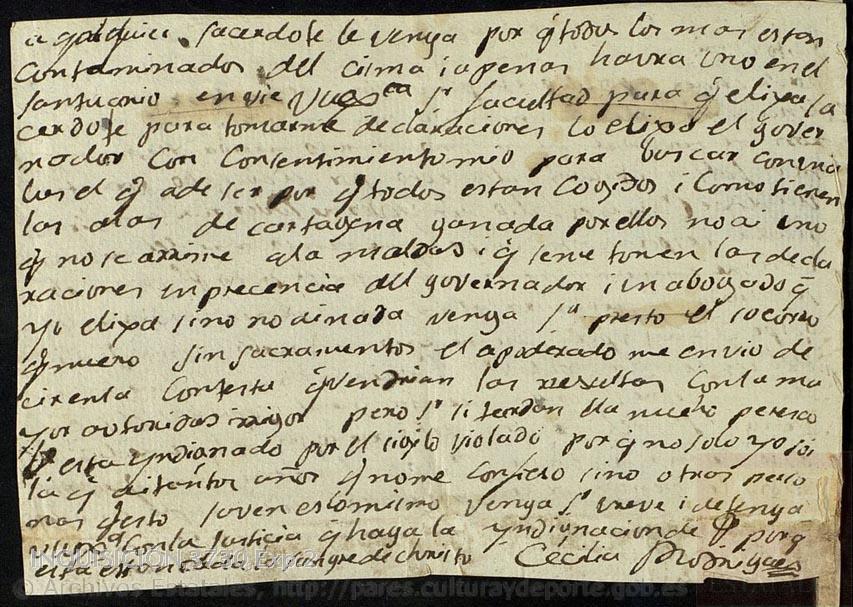

La investigación que dio pie al libro comenzó cuando la Dra. Portuondo recibió de parte de un colega español el legajo titulado “Proceso de fe de la Beata Cecilia Rodríguez vecina de la Habana (Cuba) seguido en el Tribunal de la Ynquisición [sic] de Cartagena de Indias, por iluminada. Fue encarcelada y murió durante su estancia en ella”. El expediente procede del fondo Inquisición del Archivo Histórico de Madrid. Al fino y entrenado olfato investigativo de la Dra. Potuondo no se le escapó que dicho legajo contenía una historia oculta de sumo interés, que era preciso desentrañar y exponer a la luz pública. En particular, la atrajo el personaje protagónico de Cecilia Rodríguez, mujer blanca, pobre, que sabía leer (conocía a la perfección las escrituras de los santos y la Biblia), de inteligencia notoria, de una sexualidad desbordante, y poseedora de un firme carácter. Pero, por encima de esos rasgos, deseaba sobresalir en sociedad. Había tenido una infancia y adolescencia muy misteriosas, que seguramente incidieron en su conducta moral. Cecilia era todo un personaje para una mujer de finales del siglo XVIII.

La orden de los capuchinos había llegado a Cuba procedente de España, vía Venezuela. Había sido fundada en 1525, en el apogeo de la conquista y colonización de las tierras descubiertas allende el océano. De Italia, lugar de su creación, se desplazó a Cataluña, y después a toda la península ibérica. Una capucha puntiaguda en su indumentaria parece haberles proporcionado el nombre. Eran austeros y predicaban la pobreza material y la riqueza mística. Eran ascetas y se pronunciaban contra las falacias demoníacas que podían corromper la vida contemplativa, también eran partidarios del estado de penitencia permanente del ser humano. Sin embargo, los pecados sexuales eran considerados delitos menores. La lujuria era justificada como la relación de la mujer con el diablo. Mayor gravedad le concedían a la masturbación y al coito anal. Se consideraban descendientes directos de San Francisco.

La Habana dieciochesca, los frailes capuchinos, el rigor de la vida eclesiástica y sus agujeros negros, la amenazante presencia de la Inquisición, las moralinas al uso y la descollante y enigmática personalidad de una beata, entre otros personajes protagónicos de esta historia, configuraban una trama de mucho gancho no solo por el hecho en sí, sino por los indicios que brindaban acerca del fragmento de historia habanera analizado. A la tarea de desempolvar esos misterios de más de dos siglos atrás se volcó la Dra. Portuondo con su acostumbrada tenacidad.

La tal Cecilia Rodríguez pasaba mucho tiempo en el confesionario (a veces en lances sexuales con sus confesores, los que podían ser en grupo) y tenía visiones que la atormentaban durante sus estancias rituales en ese reducto de la iglesia. Había comido de sus propios excrementos y en ocasiones andaba en cuatro patas por la iglesia gruñendo como un puerco, a los pies (que les lamía) de dos de los frailes capuchinos con los que más se relacionaba, personajes también principales de esta historia. Otras actitudes extrañas adoptadas por la beata estaban asociadas igualmente a estos dos frailes capuchinos, quienes eran sus conductores espirituales. A Cecilia lo que primero le provocaba repugnancia luego le producía placer. Era realmente un ser muy especial. Fue objeto de escarnio público y de humillaciones numerosas veces.

Durante el affaire que nos ocupa se comenzó a hablar en los corrillos de la iglesia, primero, y después públicamente, de los vínculos de la beata con el Demonio, de sus delirios y alucinaciones, de su lujuriosa conducta sexual. Y en aquella ciudad, la de entonces como la de ahora, La Habana de siempre, cuando un asunto pasaba al trasiego de la lengua callejera se convertía en tema de dominio público. Luego, todo el asunto se movió hacia y se concentró en los pecados de la carne, donde sobresalieron, entre otras conductas reprobables de la beata, la sodomía, las masturbaciones, el coito fácil y repetido, a veces con varios hombres (los frailes) a la vez, y aquello subió de temperatura. Fue llamada “la Ramera de los Demonios”. El escándalo cobró fuerza y los oficiantes de la orden se vieron involucrados en este. En 1791 se instruyó la causa inquisitorial ordenada por el nuevo obispo de la ciudad.

En un intercambio sobre el libro con la Dra. Portuondo, la historiadora expresó que para “leer el siglo XVIII cubano” hay que tener especial cuidado, ya que en la centuria siguiente cambió mucho la cultura de la isla; así como el pensamiento y las formas de expresión. Cuando se conocen las citas incorporadas por la autora y su manera particular de “leer” el XVIII, es fácilmente apreciable tal cuestión.

El escenario habanero del último cuarto de ese siglo es descrito muy gráficamente en el libro mediante la intercalación de citas documentales y los propios juicios de la autora. Era una ciudad en auge después de los once meses bajo el dominio inglés; abigarrada, bulliciosa, de calles fangosas y sazonada con el insoportable ruido de las calesas y volantas, que penetraba hasta los interiores de las casas, incrementado a su vez por los pregones de vendedores y baratilleros de toda laya. Es decir, una urbe abigarrada y sonora a más no poder. Una ciudad de grandes contrastes sociales, pero donde se podía apreciar una gran preocupación y celo por la vestimenta elegante y de moda.

Las entidades culturales también se estaban desarrollando con buen viento en las velas. Sin duda, esa Habana finisecular fue una ciudad en pleno auge económico y de vida cultural emergente, habitada por una sociedad que pujaba duro por avanzar. Es en este plano descriptivo en el que el volumen de la Dra. Portuondo nos introduce en un escenario rico y estimulante para la imaginación.

Hubo juicio por el tribunal de la inquisición de Cartagena de Indias para ventilar el caso y, como era de esperar, Cecilia se defendió y argumentó, pero fue sancionada, al igual que los frailes encartados. Para la Iglesia era absolutamente inadmisible un personaje como Cecilia Rodríguez y hubo que doblegarlo. El hecho de que la considerasen una iluminada daba también una idea de por donde iban los tiros. Como ya se dijo, sabía leer, conocía sobre la realidad política de la isla, acerca de la que opinaba, dominaba los textos bíblicos y además era de una avidez sexual que contrariaba todas las normas de la época. Cecilia murió el 17 de septiembre de 1801 en condiciones de prisionera, con 58 años de edad.

No cuento más, sólo deseo mencionar la certidumbre de la Dra. Portuondo acerca de que en los finales del siglo XVIII, a pesar de su implacable operatoria en este caso, la Santa Inquisición pareció perder gran parte de su poder condenatorio. En las últimas páginas de libro, que cuenta con varios anexos complementarios y una útil bibliografía, la autora se pregunta, “¿Cree usted, lector, que es posible juzgar, según criterios contemporáneos, a la beata Doña Cecilia Rodríguez?”. Una pregunta atinada, pero de difícil respuesta. Hay de por medio varios siglos y el mundo cambió sustancialmente en materia de cuestiones de género y moral, Cuba también.

La autora está convencida de que por sus cualidades intelectuales la beata fue blanco de un complot de la Iglesia que no podía permitir la presencia activa de una mujer como ella que, además, la implicaba e impugnaba. Tal presunción tiene mucho de validez, aunque habría que añadir que la conducta lasciva y sexual que manifestó Cecilia le creó un flanco muy vulnerable para ser atacada y juzgada en una época donde la moral estaba ceñida a rigideces hoy impensables. Involucrar al Demonio (la Gamuza, le llamaba Cecilia), además de sus alucinaciones y visiones esperpénticas también facilitó su descalificación y sanción. De cualquier manera, este hecho habrá que incluirlo, por derecho propio, en una futura historia (no escrita aún) del erotismo insular, razones sobran para ello.

Vuelvo a subrayar la destreza con que la autora armó el libro a partir del legajo recibido, de cientos de folios, y con su conocimiento profundo de la historia de Cuba dio a la luz esta narrativa fascinante a la vez que singular, que nos sumerge en La Habana de finales del siglo XVIII.

El volumen que nos ocupa se suma a una obra historiográfica personal vasta y de mucho valor, en la que se cuentan ya cuarenta libros publicados por la Dra. Portuondo y la participación en otros veinte de varios autores. Muchos de estos libros han sido premiados. Es Miembro Número de la Academia de Historia de Cuba y posee los más altos reconocimientos que se otorgan en Cuba a los investigadores de las Ciencias Sociales.

Volviendo a mis reflexiones iniciales, entre literatura e historia se ha debatido el universo autoral desde siempre, cuando se han tratado de clasificar los libros publicados, de manera particular los escritores interesados en ofrecer narraciones que recreen la realidad pasada sin demasiadas alteraciones y con el necesario rigor. La Dra. Olga Portuondo no ha sido la única en percatarse de que, como advirtió Ivan Yablonka, verdadero especialista en la ligazón e interacción entre ambas formas de decir: “La historia es más literaria de lo que pretende; la literatura, más historiadora de lo que cree”.