|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

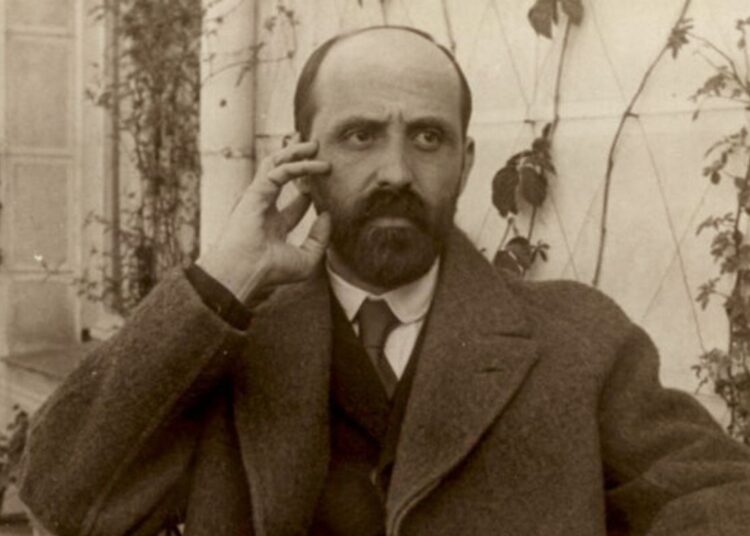

El 30 de noviembre de 1936 llegaron a Cuba Juan Ramón Jiménez y su esposa, Zenobia Camprubí1. Había comenzado la terrible y sangrienta Guerra Civil española y Juan Ramón, al igual que muchos de sus compatriotas, poetas, científicos, filósofos, partidarios de la República, tuvieron que emigrar pues sus vidas corrían serio peligro. Ya las hordas franquistas habían asesinado a Federico García Lorca. Y el horror solo comenzaba.

Se alojaron en el antiguo Hotel Vedado (hoy Victoria), ubicado en la calle 19 esquina M. En aquella época, por supuesto, el paisaje a su alrededor era muy diferente, con jardines y una espléndida vista del mar. Allí, él y su esposa pasaron dos años completos, hasta enero de 1939. Juan Ramón había sido invitado por la Institución Hispanocubana de Cultura que dirigía el sabio antropólogo cubano Don Fernando Ortiz para que impartiera conferencias, lectura de poemas y charlas, en diferentes centros culturales, como el Lyceum de La Habana.

En el hotel trabajaban y recibían a todo el que quisiera visitarlos, previa cita concertada, ya que Juan Ramón era un hombre muy estricto con su trabajo y muy organizado con su tiempo. Zenobia Camprubí laboraba junto a él, en la traducción de la poesía de Rabindranat Tagore, en la mecanografía de sus cartas, textos y poemas. También se relacionaron con lo mejor de la intelectualidad del momento. Zenobia, que tenía la costumbre de llevar siempre un diario en los lugares en los que vivieron, narra, con bastante detalle, toda esa actividad social que los vinculó tan estrechamente con la sociedad cubana2.

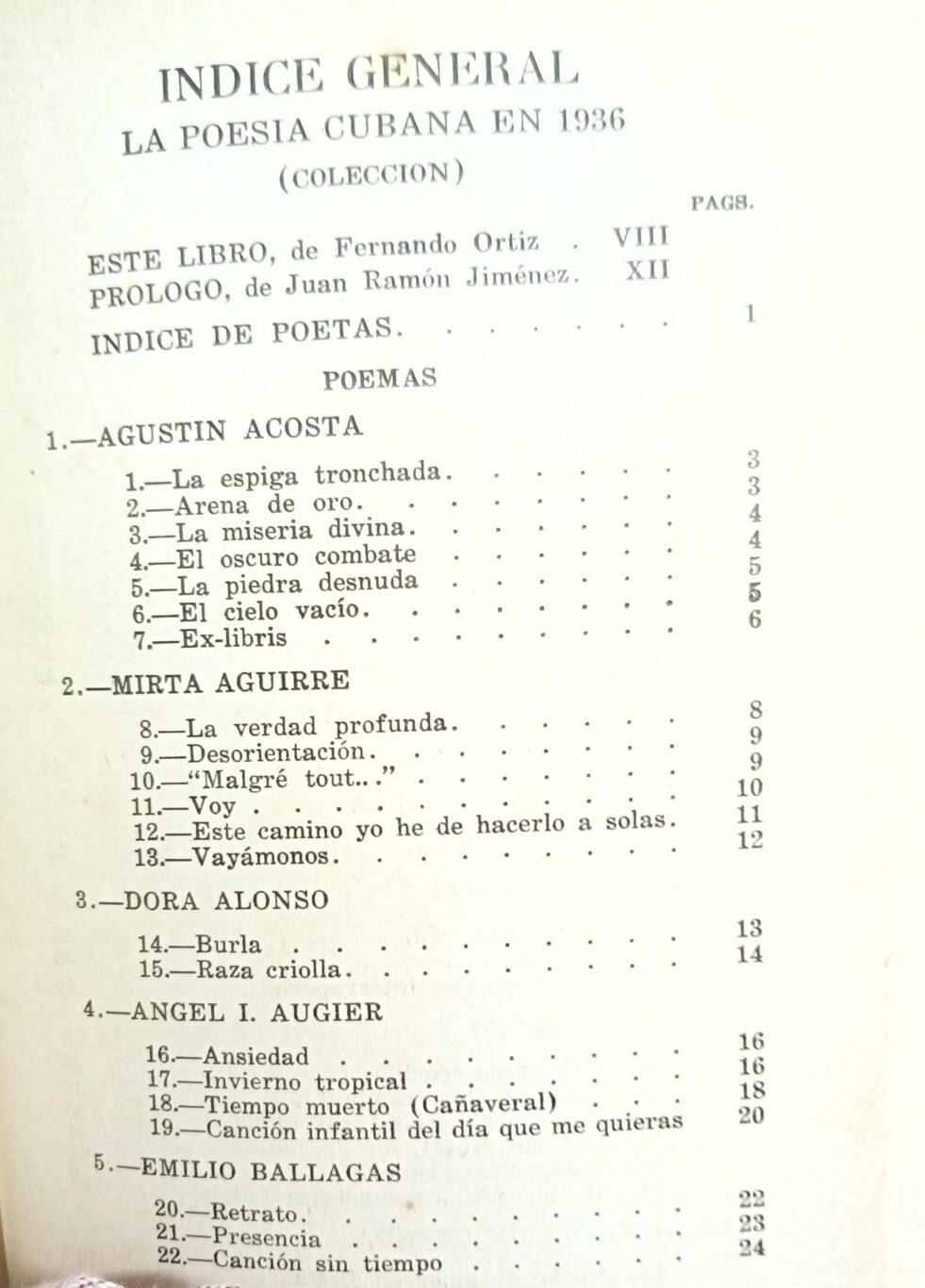

Desde que llegó, Juan Ramón quiso conocer más sobre la poesía cubana del momento. Le propuso a Don Fernando Ortiz hacer una especie de festival que convocara a los poetas cubanos a que leyeran sus versos y recoger esos poemas en un libro que sería publicado por la Institución Hispanocubana de Cultura. Así lo explica Don Fernando Ortiz en la introducción:

Este libro se publica por iniciativa feliz de un gran poeta español, Juan Ramón Jiménez, transitoriamente en La Habana. Llamado por la Institución Hispanocubana de Cultura para unas conferencias literarias, el poeta quiso estudiar la presente poesía cubana en todo su iris, y la Institución estimó hacer buena obra secundándolo en su afán. Para lograr la base documental del estudio, penetrando hasta lo hondo y lo inédito, se organizó a fines de enero de este año, (1937), un certamen al que fueron convocados los actuales poetas de Cuba, por su cuna o por su arraigo en este país. No fue un concurso con premios ni solemnidades aparatosas, propia de anacrónicos juegos florales, sino una presentación por los mismos poetas de sus composiciones, inéditas o publicadas en el año anterior y una selección de las más valiosas y características según las distintas inspiraciones y maneras.

De acuerdo con las demás bases de la convocatoria, publicadas en la revista Ultra (No. 8, febrero de 1937, p. 178), la Institución celebró el día 14 de febrero una lectura pública de algunas de las poesías más representativas, leídas casi todas por sus mismos autores, acto que tuvo éxito muy resonante.

Se escogió una Junta que seleccionaría los mejores poemas enviados, compuesta por Juan Ramón, Camila Henríquez Ureña y José María Chacón y Calvo. Juan Ramón y Zenobia le dedicaron mucho tiempo a la revisión del libro: la introducción de Don Fernando Ortiz, prólogo y apéndice escritos por Juan Ramón y palabras finales de José Ma. Chacón y Calvo.

Según cuenta Zenobia en su diario, trabajaban mañana y tarde. En total se escogieron 63 autores. En su prólogo Juan Ramón dice:

ESTADO POÉTICO (fragmento)

(INDEPENDENCIA POÉTICA)

Todos los países espresan, en arte su vida total de dos maneras distintas y aparentemente contrarias: una internacional y otra nacional, una jeneral [sic] y otra particular, una culta y otra intuitiva. Y con las dos, en pugna o paralelas, pretenden, ideal supremo de todo país, estenderse y alzarse, llegarse conscientemente a lo universal.

Cuba, por sus razones históricas bien conocidas, espresó [sic], intentó espresar durante mucho tiempo lo nacional, lo particular y lo intuitivo de su existencia material y espiritual a la manera culta, jeneral e internacional de España, que era, paradoja, que parecía ser intuitiva, particular y nacional para ella. El anhelo universal le llegaba por España, y lo que era más suyo, lo solo suyo, no lograba espresarlo, por este espejismo superpuesto, de manera auténtica. Oasis de vida, Cuba debió, desde su suficiente independencia política, vivir aislado su oasis de poesía, debió encontrar su vida poética propia en su oasis más libre; debió espresarse a su manera o a la manera total, no necesariamente aún de España, ni venida por España. Me toca ser, en 1936-37, el testigo amoroso de la opulenta flor poética cubana que se está logrando por lado diverso en auténtico fruto. Es evidente, y yo que lo había entrevisto de lejos, lo he visto ahora de cerca, que Cuba empieza a tocar lo universal (es decir, lo íntimo) en poesía, porque lo busca o lo siente, por los caminos ciertos y con plenitud, desde sí misma; porque fuera del tópico españolista, que era lo que podía sentir, lejos, de España, busca en su bella nacionalidad terrestre, marina y celeste su internacionalidad verdadera.

De las tres personas designadas por la “Institución Hispanocubana de Cultura” para decidir este libro, Camila Henríquez Ureña, José María Chacón y Calvo y yo, yo era, aunque la idea inicial del asunto fuese mía, el menos llamado a escribir su prólogo. Si acepté escribirlo, fue precisamente porque no era éste lugar ni ocasión adecuados para una historia crítica de la poesía cubana jeneral, que yo no hubiera podido escribir a conciencia. Tampoco voy a intentar, ya en mi función restrinjida y gustosa, la crítica parcial, interna de una poesía mejor, popular o culta, que no había llegado a su cima a pesar de los empeños, ya contemporáneos nuestros, de un Martí o un Casal, zafados del indiferente cobertor de España y ansiosos, uno por el camino del espíritu y otro por el que él entendía del arte, de la espresión universal cubana. Ya en hoy, solo señalaré los anteriores aciertos permanentes como Agustín Acosta, inquieto, vario y sucesivo, Regino E. Boti (1878) que funde en su instante lo parnasiano y lo simbolista, José Manuel Poveda (1888‒1926), rimador heroico, Mariano Brull, fino asimilador, Felipe Pichardo Moya, diferente, agudo, amargo, José Zacarías Tallet, familiar e ironista, María Villar Buceta (1898), punzantemente sincera, Rubén Martínez Villana (1899-1933), esteta alucinado en “su otro yo”; quienes, aunque se movieron al principio dentro del modernismo (o el contramodernismo) jeneral, no ya español, que lo que suele entenderse por modernismo fue también poco español, y se situaron luego en lugar más propio, no definieron ellos solos todavía, con voluntad o destino totales un “estado poético cubano”. Y en fin, la poesía cubana que estoy viendo, quiero verla como poeta, como crítico accidental y entusiasta, acaso, no como historiador.

La historia crítica y el mejor ejemplo de la poesía cubana contemporánea desde Martí y Casal, dos fuentes indudables de ella, hasta Juan Marinello (1899), Dulce María y Enrique Loynaz, en quienes, de los primeros, la onda interior, la ilusión inefable subieron en voz clara, libre y sencilla, de buena influencia universal y seguridad subjetiva de cualquier parte, están ya, además, tratados con toda autoridad y esmero por Félix Lizaso y José Antonio Fernández de Castro, en el libro La Poesía moderna en Cuba (1882‒1925) que me ha sido precioso. Y Lizaso y Francisco Ichaso preparan ahora su libro complementario, del que este cálido archivo no puede ser sino ayuda, desde 1925 hasta el año corriente.

El interés de Juan Ramón por conocer, por “tomarle el pulso” a la poesía cubana era tan grande, que en solo tres meses, acabado de llegar, se convocó, organizó, realizó el festival y se publicó el libro. Juan Ramón intuía, y el evento se lo confirmó, que los poetas cubanos habían encontrado su propia voz. Y que la poesía cubana era sólida y daría muchas sorpresa con nuevos nombres que comenzaban a adentrarse en el mundo de la literatura.

Pero muchos de los poetas consagrados se disgustaron por verse rodeados de desconocidos y lo criticaron. Al final, en el Apéndice, Juan Ramón se defiende y asegura que todos los poemas incluidos tienen calidad y da una definición muy breve, escueta y, en mi opinión, precisa, de lo que es para él la poesía. Afirma, categóricamente, el gran escritor andaluz: “Poesía es sí o no”:

APÉNDICE (fragmento)

1

NOTA

Aunque este libro, por falta de claridad en mi proposición, sin duda, se anunció como una antolojía [sic], siempre pensé que fuese como el granero de la cosecha mejor o buena de los poetas cubanos en 1936 (Y luego seguirlo así en 1937, etc.). No un álbum de escritores que poetizan amenamente en una posición corriente o rara, conseguida dentro de normas más o menos regulares; sino un libro juvenil, profuso, vivo, una floresta anual de busca, de intento, de ansia y… de defectos. Con sus cabezas, sus cimas, siempre.

La confusión dio lugar a algunos errores. Emilio Ballagas, por ejemplo, que leyó sus poemas en el acto público anunciador de la colección impresa, no quería luego autorizar la inclusión de ellos en el libro, por considerar que nuestro criterio de selección había sido “muy amplio”. Le dije por mi cuenta, y sin responder en aquel momento de lo que mis compañeros Camila Henríquez Ureña y José María Chacón y Calvo le hubiesen respondido, que en el libro no había un solo poema que no tuviese su interés, que todo era, en diferente medida, bueno. Y… que todos éramos jóvenes. Quiero hacer constar aquí la decisión transitoria de mi amigo y mi breve discusión con él para conseguir que no restara al libro belleza poética tan indudable como la suya. He recibido también cartas y llamadas telefónicas, en las que se me decía que yo, tan severo en la crítica de tales poetas españoles e hispanoamericanos, era “demasiado jeneroso” con los de Cuba. Como estas llamadas telefónicas fueron misteriosas y de firma ilejible [sic] las cartas, contesto a “unos y otros” desde aquí. Una cosa es la crítica del poeta que se supone hecho o, por lo menos, famoso, y otra la estima, la ponderación de lo juvenil y lo nuevo. Mi norma ha sido siempre y así lo he escrito hace años, “amparar a los jóvenes, exijir [sic], castigar a los maduros y tolerar a los viejos”. A mí me he exijido y castigado más que a nadie, y prueba de ello es el proceso de mi obra y mi vida. Y es claro que el que yo haya criticado en un tono o en otro, según las actitudes, a tales poetas, no quiere decir que yo no les estime en lo que valen ni que, llegado el caso, no diera en cada ocasión el sitio merecido, ni los dejara de incluir en un granero y hasta en una antolojía.

Creo que hemos recojido [sic] el ejemplo mejor, en lo que ha llegado a nosotros, de todas las tendencias “vivas” de la poesía cubana actual, estemos o no de acuerdo con ellas, o no en todo de acuerdo. En los graneros se recoje el fruto óptimo y también el fruto suficiente. Y todo se reúne. Yo por mi parte, insisto, muy exijente en poesía conmigo mismo, soy muy condescendiente con los demás jóvenes, por poco honrados que sean con ellos mismos. En todos, aun en el más ridículo de los versificadores, que todos lo somos en vario grado, veo la “posible” poesía. Lo único que me ciega es lo falso. Y en este libro, donde alguna poesía falsa me habrá cegado, y donde hay tanta poesía cierta y alguna eminente, hay mucha poesía posible. Me parece que dentro de unos años lo verá quizás quien no lo vea hoy.

EXPLICACIÓN

Cuando yo vine a Cuba el pasado noviembre, conocía ya, es claro, a sus poetas actuales más representativos; pero, ávido siempre en materia de poesía, quise conocer lo secreto. Y encontré tantas posibilidades, y tan dispersas y tan decepcionadas, que me puse a pensar cómo reunirlas y exaltarlas en bien común. La soledad es buena para la madurez, mala para la juventud. Hablando de ello con D. Fernando Ortiz, nuestro ilustre presidente, surjió [sic] la idea de publicar cada año, por esta institución, un libro de la poesía cubana de ese año, más espresiva en todas sus tendencias. Así se podría ver desde fuera de Cuba, y también un poco mejor desde dentro, “la obra en marcha”, la labor conjunta de los poetas ya públicos y de los que, por no haber podido publicar sus trabajos, se hubiesen quedado en un vago margen inerte. Estas animaciones de poesía suelen ser, es mi experiencia, de beneficiosos resultados jenerales, aunque, a veces, sufra un poco la cabeza de los que las intentan. Ya, casi antes de empezar esta vez, nos han llegado las piedras de aquellos que no saben desunir la exigencia subjetiva de la comprensión objetiva cuando se trata de una concurrencia; comprensión que no quiere decir aceptación completa, como el reparo, que todos tenemos derecho a poner, tampoco quiere decir inadmisión. Poesía es sí o no; crítica no es sí ni no, sino todo lo que queda en medio. Difícil es dar gusto a todos en poesía y en crítica, ¡pero cuánto más difícil es dárselo uno mismo! Por mi parte, yo estoy acostumbrado hace tiempo a las pedreas fatales de todos los bandos. Me interesa añadir que todos los errores que haya en la decisión de este jurado deben pesar sobre mí.

Se ha comentado siempre que Juan Ramón tenía mal carácter y podía ser muy arrogante y descortés. La revista Orígenes dejó de existir por un artículo suyo, y de eso se ha escrito mucho. Pero es triste que un intelectual de su nombre, que dedicó tanto tiempo a los poetas de nuestro país, se refiriera a estos insultos como “piedras” que le habían lanzado.

Todo esto sucedió al principio de su llegada a Cuba, y Juan Ramón siguió recibiendo a todo el intelectual que quisiera conversar con él, dando sus conferencias y lecturas de poemas que tanto bien hicieron a los escritores cubanos que tuvieron la suerte de escucharlo. Particularmente, le gustaba conocer a los jóvenes que se iniciaban en la poesía.

Fina García Marruz cuenta, emocionada, la primera vez que lo escuchó, en una conferencia en el Teatro Campoamor, acompañada por mi madre, Bella. En ese teatro, pero alejados de ellas, estaban también Cintio Vitier y Eliseo Diego, que aún no las conocían personalmente y de esto he escrito en otras ocasiones. Fina, la más joven, no había cumplido los 14 años; Eliseo, el mayor de los cuatro, no llegaba a los 17. Así recuerda Fina ese día: (3).

Recuerdo muy bien que desde la oscuridad de mi asiento veía a la luz de la mañana dentro la mesilla encendida, sin embargo, y el rostro pálido que acentuaba la breve barba negra. Con autoridad y delicadeza leía, pronunciando las palabras como si fuera su dueño no transitorio, y era allí, desde aquel asiento en que otros domingos podían oírse, a profesores exilados que nos había traído la guerra, hablar en el tono usual y docto de las conferencias, que veía ahora, con arrobada sorpresa, repetir las palabras de un mecánico de Moguer, de un regante granadino, de algún campesino español, sobre una máquina que había que tratar con cariño para arreglarla,(…) y evocar en fin una tarde española como otros un códice milenario y como alguien que restituye las cosas a un orden olvidado, aunque inflexible y preciso, como si cada cosa ocupara en su mirada y su palabra su natural sitio jerárquico.

Otro día, al finalizar una charla en el Lyceum de La Habana, Fina y mi madre se le acercaron y le pidieron que les dedicara su libro Canción. Juan Ramón aceptó, les pidió el libro “porque no me gusta improvisar”, les dijo, y las invitó al hotel. En varias ocasiones lo visitaron, acompañadas por mi abuelita, y Juan Ramón y Zenobia siempre las recibían con mucho cariño. Juan Ramón, según confiesa Fina en el bellísimo capítulo que le dedica en su libro Pequeñas memorias, fue una influencia decisiva en su entrada al mundo de la Poesía; así, con mayúsculas.

Cintio, muy jovencito, con solo 17 años, le enseñó sus poemas. Juan Ramón lo atendió con gran delicadeza, le señaló los que más le gustaban y le hizo un pequeño prólogo a su primer libro: “Cinthio Vitier, poeta y músico, vocativo, vive y muere en Cuba existencia trascendental, cercado de completos horizontes isleños y universales con luz eterna. A los 17 años de alma y carne situadas por lo desnudo, es ya centro de sí mismo. J. R. J.

(N. Y., 38). (4)

Los poetas que años después formarían parte de lo que se conoció como Grupo Orígenes eran muy jóvenes cuando Juan Ramón estuvo en Cuba y propuso el certamen, sobre todo los conocidos como la “segunda generación”, como es el caso de Fina y Cintio. El padre Ángel Gaztelu, José Lezama Lima y Virgilio Piñera eran los mayores y sí participaron. Lezama tenía 26 años. Cuenta Eloísa Lezama sobre su hermano en una entrevista que aparece como parte del prólogo a Correspondencia. José Lezama Lima‒María Zambrano; María Zambrano‒María Luisa Bautista: (5)

Recuerdo una tarde en el Lyceum en el que se recibía por primer vez a Juan Ramón. Estaba todo la cultura oficial, estaba toda la camarilla, no faltaba nadie de los importantes, y estábamos nosotros, los estudiantes, los muchachos. Al final de la disertación de Juan Ramón empezaron las preguntas, abrieron el debate, hubo millones de preguntas de todo el mundo. Mi hermano saltó de atrás, del final, y dijo: “Yo quiero hacer una pregunta, yo quiero que Usted se refiera al insularismo”, que es uno de los temas que se reproduce en el Coloquio revisado por Juan Ramón. Entonces a mi hermano, por esa cosa de la timidez, de muchacho, no se le oyó bien. La pregunta quedó sin contestar y, de pronto, siguieron otras preguntas tontas y Juan Ramón, que era de muy malos cascos, dijo: “Por favor, dejen oír a ese muchacho, que es la primera pregunta interesante que ha habido aquí por” (…).

Se veían con muchísima frecuencia.

La estancia de Juan Ramón dejó una huella profunda, y a pesar de algunos desencuentros como los que sucedieron con su “granero” y los celos de algunos poetas, es innegable que le hizo un gran bien a nuestros escritores, que quiso a Cuba y que guardó siempre un recuerdo muy cálido de nuestro país.

Quiero terminar este trabajo con la valoración que hace, al final, José María Chacón y Calvo del evento donde queda muy claramente expresada la importancia que tuvo y el bien que hizo a la cultura cubana:

Este convivio poético, esta presencia real de la poesía cubana tienen una significación tan clara y evidente que excusan estas breves palabras finales. Juan Ramón Jiménez, creador de poesía y de ambiente poético, descubrió en sus conversaciones del Lyceum que había en nuestras nuevas generaciones una gran tragedia: la soledad, el aislamiento, el largo soliloquio inútil que pugnan por neutralizar las más finas actitudes del espíritu, las mejores calidades de la inteligencia y la sensibilidad. Esta soledad se ha roto siquiera sea por breves momentos. Hemos oído voces, enteramente nuevas que vienen a revelarnos un hecho esencial: hay una actitud vigilante, una sensibilidad profunda, un ansia de superación, de vida plena en el espíritu de las nuevas generaciones. Aunque hubiera habido una sola voz no oída antes, un solo poeta que aquí ofreciese su obra inicial, ya habría alcanzado este acto su verdadera finalidad. Han sido varias las revelaciones; hemos visto también con cuánta dignidad se mantiene el tono de las voces por la eficaz persistencia de los consagrados. Todos debemos sentirnos satisfechos, y en prenda de gratitud al poeta que ha hecho posible esta fiesta, decirle: este convivio, este sentido de integración, este esfuerzo de unidad y conocimiento cubanos no han de ser la obra de un momentáneo entusiasmo, aspiran a definir sus actitud, una afirmación de conciencia: no puede regirse la vida cubana, no puede regirse nada en este mundo sin la intervención de los hombres de pensamiento y espíritu. Pero es necesario también que estos hombres tengan una clara conciencia de su misión constructiva y dejen de ser hombres solitarios.

Si nuestra fiesta de hoy y la antología que ha de recoger las poesías leídas aquí y otras más, consiguen romper la “soledad” de nuestros poetas, la Institución Hispanocubana de Cultura, Juan Ramón Jiménez y sus colaboradores habremos hecho una buena obra de cubanidad, un eficaz servicio al futuro de Cuba.

JOSÉ MARÍA CHACÓN Y CALVO

Aclaración y Notas

Todas las citas de D. Fernando Ortiz, Juan Ramón Jiménez y José Ma. Chacón y Calvo están tomadas de: La poesía cubana en 1936, introducción de Fernando Ortiz, prólogo y apéndice de Juan Ramón Jiménez. Comentario final, José Ma. Chacón y Calvo. Institución Hispanocubana de Cultura, La Habana, 1937.

- Juan Ramón Jiménez (Moguer, España, 1881‒San Juan, Puerto Rico, 1958); Zenobia Camprubí (Malgrat de Mar, España, 31 de agosto, 1887‒San Juan, Puerto Rico, 28 de octubre, 1956.

- Diario. 1. Cuba, 1937-1939. Alianza Editorial, Universidad de Puerto Rico, 2006.

- Pequeñas memorias, DGE Equilibrista-UNAM y Universidad Veracruzana, México.

- Vísperas, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2007.

- Javier Formieles. Correspondencia José Lezama Lima-Maria Zambrano / María Zambrano-Maria Luisa Batista. Ediciones Espuela de Plata, España, 2006.

Agradecido por el artículo sobre la estadía de J. R. Jimenez en Cuba y sus repercusión cultural.