|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

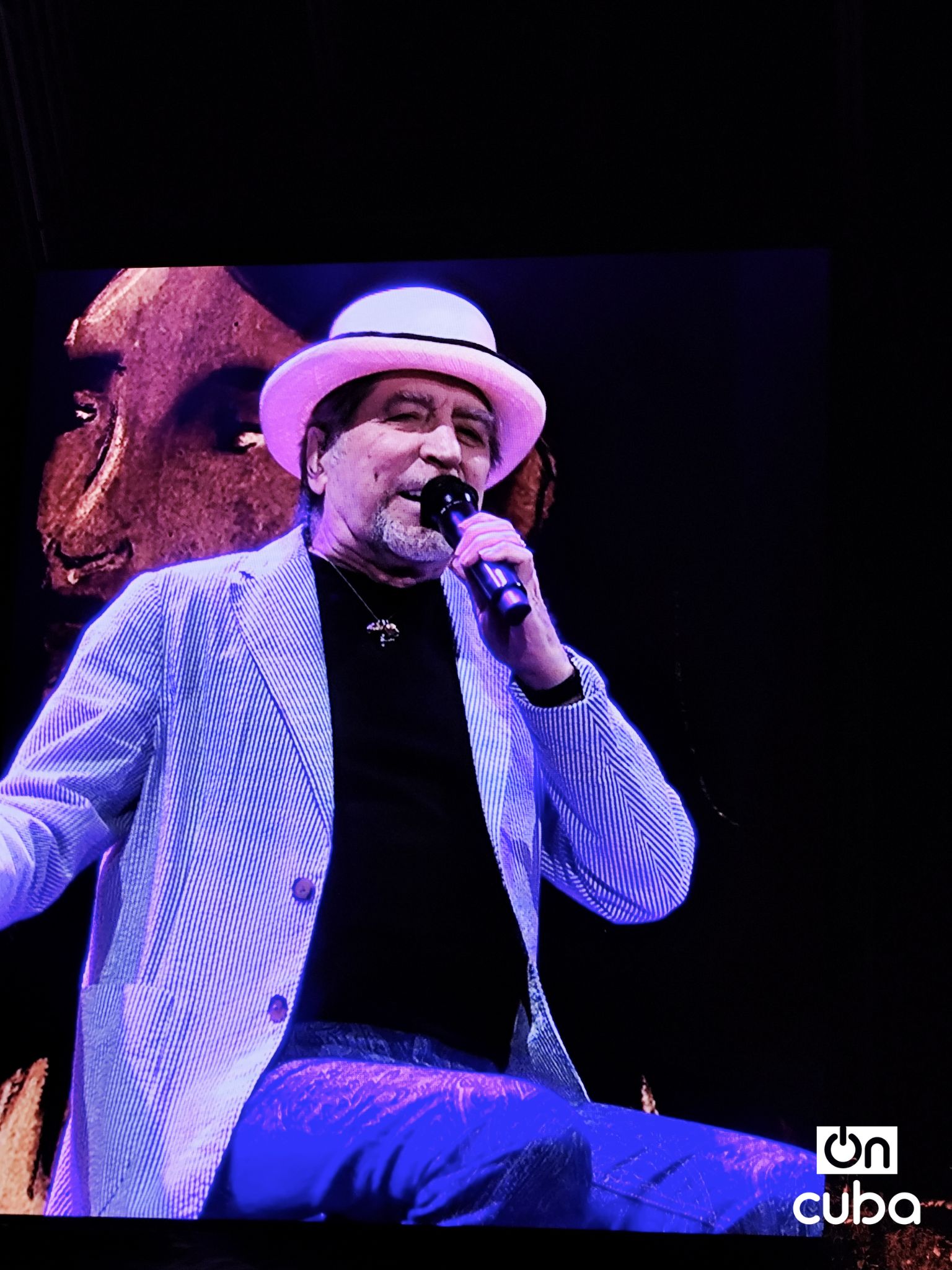

De los pies al bombín, Sabina es un símbolo. Hay quien dirá que, de una generación, de un país, de la España de los 70 hasta los 2000, “un símbolo para siempre del mundo”, dirán otros; de un grupo de músicos y poetas locos, entre quienes sigue siendo un sobreviviente. Poco importa la versión que cada cual elija. Las verdades no necesitan nunca demasiada argumentación ni fanfarria.

Basta con que, sin haber salido aún al escenario, Sabina logre emocionar, a punto de la lágrima, a tanta gente con “Un último vals” proyectado en las pantallas. Un video, una canción, en la que se define y se despide, una suerte de testamento poético, rodeado de mujeres y hombres que habitan la poesía y la amistad, casi la misma cosa.

Es difícil no emocionarse viendo al Sabina de 76 años, el símbolo, arropado por la presencia de Serrat, Leiva, Jimena Coronado, Ricardo Darín o Luis García Montero.

Razones suficientes, digo, para que el público que fue a escucharlo en la Plaza de la Maestranza de Sevilla tuviera en las caras la ansiedad de verlo aparecer sobre el escenario.

Salió con sus “lágrimas de mármol”. Así ha sido durante los tres conciertos que ha dado en las noches de la Maestranza como parte de la última gira de su vida.

El flaco lleva repitiendo su “Hola y adiós” en escenarios de Nueva York, Ciudad de México, Buenos Aires, Londres, París… Habló de esas ciudades cuando dijo que había estado en los mejores escenarios del mundo. “Pero hoy…”, se detuvo, y una mujer del público aprovechó la pausa y gritó: “¡Sevilla!”

Justo después, como si hubiesen ensayado el giro dramático y los silencios, la voz ronca de Sabina continuó: “Hoy estamos en el mejor”.

Miles de personas vinieron de todas partes para ver al viejo Joaquín Sabina, que escribe versos desde los 14, y demuestra que sigue siendo “tan joven y tan viejo”.

Para que el mundo sea mundo, después del Inventario de Sabina —qué dependencia— uno necesita escucharlo con su voz rajada de siempre, con sus mentiras piadosas, con sus sueños rotos, con su pesimismo, con su obsesión de negar hasta los polvos y los lodos.

El mundo necesita de gente melancólica, dolida y feliz; de hombres de traje gris y otros que vivan para cantarlo; de poetas, al fin.

Sabina se despide, pero la gente lo niega todo. Lo niegan los malandros del barrio, las prostitutas, los borrachos, los hombres políticamente incorrectos, los enamorados y los traicionados. Lo niegan los melancólicos, por supuesto, la gente que habita el olvido, los poetas aficionados y los que tienen papeles literarios, los casados, los amantes, los contigo y los sin ti.

Sabina se despide y alguien desde el público, quizás, deshoje margaritas. Alguien, quizás, mientras Sabina canta, envía un mensaje a la amante diciéndole eso de que “el amor cuando no muere mata”. Otro que tal vez dejó de habitar el olvido responde un chat diciendo “demasiado tarde, princesa”. La gente de los amores difíciles seguramente pondrá, en estados e historias en redes: “Y, sin embargo, te quiero”.

Sabina se despide y tiene el poder de unir a gente tan diversa en medio del dolor de los adioses. Su mano derecha —con el icónico anillo calavera que le regaló Keith Richards, “like a Rolling Stones”— se golpea en la rodilla cada compás. Es un símbolo. Es esa mano derecha que mueve, ya al final del concierto, en señal de adiós.

“Es difícil imaginar un lugar del mundo, un escenario del mundo en el que se esté más feliz y más emocionado que aquí”, dice, cuando aún le quedan conciertos en A Coruña, Granada, Barcelona, Valencia, Bilbao y Madrid.

Es difícil imaginar que esta vez, cuando Sabina dice “hola y adiós” desde Sevilla, lo dice en serio. Y eso jode.