Parece ser opinión frecuente que presentar como algo vivo un objeto que, en realidad, no lo está —digamos, la labor que realiza un titiritero— es faena fácil. Sobre tal conclusión puede influir la relación con nuestros juguetes durante la infancia (muñecas, soldados, animales…) como entes vivos y también la liviandad con que juzgamos el arte que se dedica a los niños; tendemos a verlo como una práctica menor. Sin embargo…

Todos los caminos conducen a la calle Monte

Si compleja es la tarea del actor para hacernos creer en el personaje que representa, el grado de dificultad crece hasta el infinito cuando se trata de la figura que comúnmente llamamos títere. Ya tenga aspecto humanoide o remede un animal o un objeto conocido o resulte, en esencia, una imagen abstracta.

Los artistas encargados de dar vida a estas figuras multiformes son conocidos, en general, como titiriteros, aunque la diversidad de técnicas de animación que se consideran mundialmente (justamente para lograr la expresión de tal variedad de formas) les califica como “animadores de figuras”.

En efecto, distinguimos los títeres de sombra, los que se enfundan en una mano y se nombran títeres de guante, los que se calzan en un dedo y se denominan digitales, los que son movidos por hilos y se llaman marionetas… y de este modo sería posible hacer una extensa lista que bastaría para comenzar a entender la dimensión de la empresa, a lo cual habría que añadir la figura que cobra vida a partir del uso de dos o más técnicas de modo simultáneo o la que requiere de la coordinación perfecta de varios animadores para dotarla de expresión.

En el caso cubano el desafío aumenta con el abandono del retablo tradicional desde mitad de los años sesenta. Hasta 1965 era algo común que animadores y figuras estuvieran dentro de un teatrino o, al menos, tras una tela o una madera, y que el público viera asomarse al muñeco sobre ella cuando le tocara intervenir en la historia, mientras su animador permanecía oculto. Esa era la tradición occidental hasta entonces.

Las incansables búsquedas de los hermanos Carucha y Pepe Camejo junto al inseparable Pepe Carril en el Teatro Nacional de Guiñol desde su inauguración en 1963, junto al particular desarrollo que seguían los grupos de teatro para niños fundados en las provincias a partir de 1962 pronto traerían nuevos modos expresivos.

La puesta de Don Juan, en 1965, en el Teatro Nacional de Guiñol, dirigida por Carucha Camejo y destinada a la programación del público adulto provocó el primer asombro (y, a la vez, el primer escándalo). La sorpresa se relacionaba con el hecho de prescindir del retablo y hacer coexistir personajes figuras y personajes actores en el mismo escenario. La sensación de presenciar algo parecido a una inmoralidad tenía que ver con la propia naturaleza de la conocida pieza de Zorrilla, a la cual respondían con fidelidad y ausencia de mojigatería los diseños —para algunos, atrevidos— de los muñecos y su comportamiento sensual y “libertino”.

La presencia ante el público de los artistas animadores era algo natural en el teatro de figuras de las naciones del oriente, en particular del teatro Noh y el Kabuki, pero también lo era en el caso de los titiriteros ambulantes que se apostaban próximos a cualquier mercado y que algunos entre nosotros, con cierta edad, conocimos en el paseo por las arterias comerciales aledañas a los barrios populares de la capital.

Justamente allí, en la calle Monte —otrora una calzada hermosa, plena de vidrieras y centros mercantiles de toda índole— los descubrió un día el niño Pedro Valdés Piña, cuando acompañaba a su madre y sus hermanas a realizar las compras.

El adolescente venido de Pinar del Río se hizo asiduo a estas, las más humildes, populares y libres entre las manifestaciones del teatro popular. A partir de dichos encuentros ese sería su hobby. Mediante estrategias creativas y modestas se procuró los recursos precisos y construyó su retablito, sus personajes y —lo definitorio— sus historias.

Con él se fueron al Servicio Militar cuando le tocó cumplir el llamado y tuvo allí un público seguro. Luego comenzaría una inimaginable carrera.

Primera y única escuela de teatro de títeres en Cuba hasta la fecha

El inicio de los sesenta fue testigo del surgimiento de nuestras primeras escuelas de arte estatales y gratuitas. Así fue creada la escuela dedicada a formar instructores de arte, la que adiestraba bailarines, la de los pintores, la que preparaba actores, pero esta última no incluía el entrenamiento de intérpretes para el teatro dirigido a los niños.

Julio Cordero y Antonio (Bebo) Ruiz, colegas comprometidos con el teatro para los más jóvenes, dieron la batalla y consiguieron que en 1969 se abriera una institución más: la Escuela Nacional de Teatro Infantil que funcionó en la misma zona de Siboney y con el mismo régimen de beca del resto de los centros que le precedían. Su primera convocatoria, que abarcó todo el territorio nacional, tuvo al ex recluta Pedro Valdés Piña entre los jóvenes matriculados.

El claustro era de altura: Julio Cordero, Bebo Ruiz, Julio Capote, Giordano Rodríguez, Jorge Sotolongo, Luis Interián, Manolo Gómez, Elsa Hernández, entre otros. Preparaban directores y actores que conocían, además de las técnicas de actuación general, la teoría del drama, historia del teatro, canto, música, expresión corporal y pantomima, las técnicas de confección y de animación de muñecos.

La tensión que significó para el país la zafra del setenta contribuyó a que en ese propio año se plantearan problemas con los recursos para mantener la escuela. Claustro y estudiantes ofrecieron soluciones. Abandonaron Siboney y se trasladaron para un espacio semi rural en Güira de Melena con un régimen de estudio-trabajo. La mañana se dedicaba a la agricultura para colaborar en el auto mantenimiento; la tarde y la noche eran el espacio de las clases, los ensayos y las modestas funciones con la población de la zona, puesto que el aprendizaje tenía por núcleo metodológico el funcionamiento de talleres de creación.

No pareció suficiente. En 1971, coincidiendo con las sesiones del Primer Congreso de Educación y Cultura se dio por terminado el aprendizaje y culminó la historia del centro. A los estudiantes se les ubicó laboralmente como si fuesen egresados. Hasta hoy, pese a innumerables reclamos y gestiones, carecen de un título académico.

La generación garante

Lo paradójico es que la mayoría de este grupo de personas aún se mantienen sobre los escenarios, convertidos en reconocidos directores de grupos e instituciones, actores de referencia del teatro y la televisión, profesores renombrados, miembros de los Tribunales de Evaluación Artística. Junto a sus profesores de entonces y a los más distinguidos fundadores de los guiñoles y grupos teatrales para niños de las originales seis provincias del país, han sido inspiradores y guías de las generaciones posteriores que nunca más contaron con academia alguna que no fuera el ejemplo, la conducción y la asesoría artística de estos colegas.

Curiosamente, y tal vez hasta hoy, nuestra historia teatral solo ha rendido culto a los fundadores indiscutibles y más connotados dentro de la especialidad del teatro de muñecos a partir de los años cincuenta: los hermanos Camejo y Pepe Carril y la etapa dorada del Teatro Nacional de Guiñol (1963-1970) donde estuvieron acompañados de los artistas y técnicos de excelencia que prepararon.

Pero, tras la política de tierra arrasada que se llevó a cabo con esta otra institución en el mismo año de 1971, quienes levantaron de nuevo las banderas del teatro para niños, bien con títeres o con actores o mezclando ambos recursos expresivos fueron estos colegas, formados en las prácticas artísticas de sus propios grupos, a los cuales después acompañaron algunas de las figuras de la troupe original del Teatro Nacional de Guiñol.

Tal vez sea este reconocimiento histórico el mejor homenaje al actor, director, juglar, diseñador, profesor Pedro Valdés Piña, a quien despedimos el 17 de este mes, apenas con setenta y cuatro años de edad; representante exquisito de este grupo generacional.

Lleno eres de gracia…

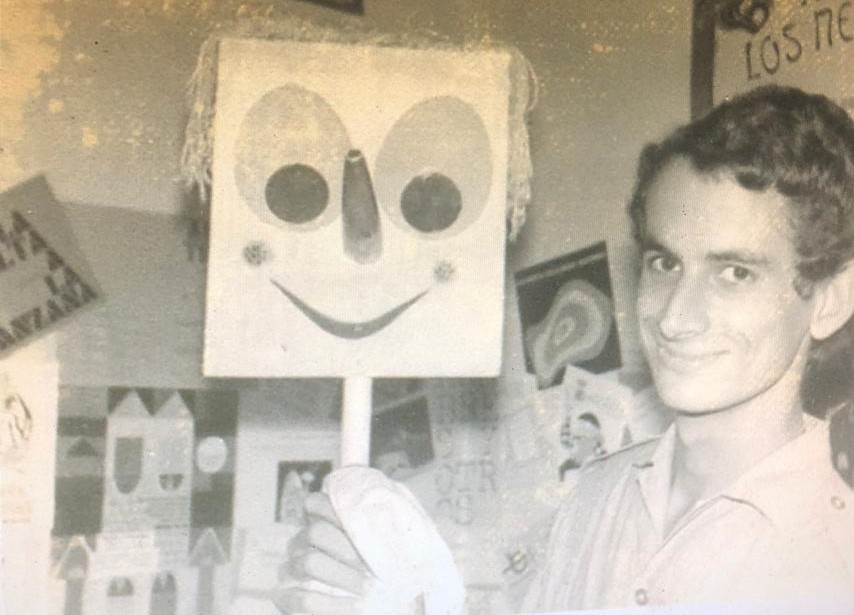

De la Escuela de Teatro Infantil ya referida data Sisebuto, el muñeco que lo acompañó desde muy temprano. Apenas un cuadrado —con ojos, nariz y boca pintados— sobre una vara larga. Esta vara, que podía extenderse o recogerse —cual el Mascuello lorquiano— dentro de un remedo de cuerpo a partir de una tela, era la delicia del público de muchachos.

Pronto aparecerían Fosforito y Palitroque, dos títeres (en la técnica del guante) a partir de un par de calcetines: uno blanco y otro negro, que Pedro extraía de sus bolsillos para dar inicio al sabroso diálogo callejero que recordaba a la pareja eterna de nuestro teatro vernáculo.

Se adentró más en las técnicas y nos acompañó Ramillete, un muñeco de hilos, con el cual se ejercitaba en los secretos de la marioneta.

Por lo general, la soledad del escenario impone. Sobre él, el actor siempre está expuesto. Por ello son pocos los intérpretes que se animan con el arte del monólogo; excepcionales los que eligen trabajar en soledad. Sin embargo, con Pedro sucedía lo opuesto. Era un juglar titiritero virtuoso que gustaba de trabajar solo, acompañado únicamente por sus muñecos y el público, con el cual lograba intercambios intensos y memorables que producían un goce colectivo.

A sus capacidades como animador (la magia de sus manos) se sumaba el estudio y el entrenamiento constante, bajo una extraordinaria disciplina que incluía la salud de su cuerpo. A todo ello unía el don de la observación.

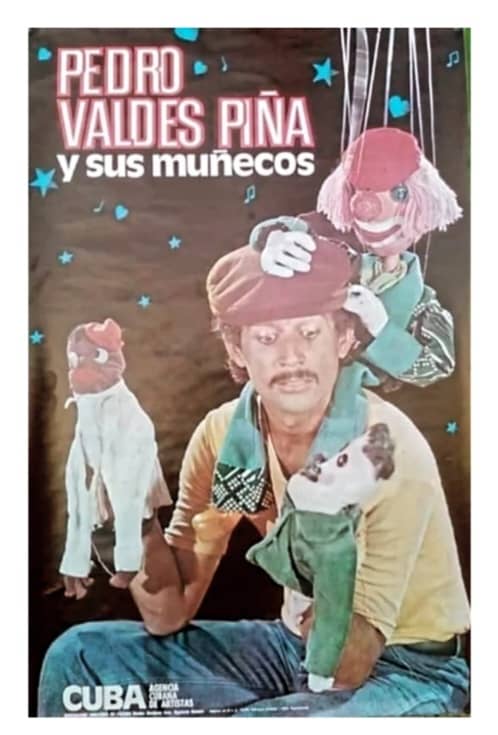

Pronto se construyó una imagen artística propia, tocado invariablemente con su gorra y llevando un pañuelo (luego una bufanda) al cuello, cargado con su mochila de maravillas. Por lo demás, ropa cómoda: un pantalón de trabajo y un pulóver.

Pero lo que distinguía a Pedro como artista en la escena era aquel elan que emanaba de su ser y que lo semejaba a un niño, por la inocencia y la ingenuidad, con un toque de picardía. La alegría infinita que irradiaban sus actuaciones donde, sin lugar a dudas, se producía una entrega absoluta a su público en una fusión de energías.

Durante la primera mitad de los años setenta fue seleccionado para realizar estudios en el Teatro Central Académico de Muñecos de Moscú con la guía del gran maestro Serguei Obraztzov, cuyo arte inefable pudimos disfrutar en la Cuba de los ochenta.

A su regreso una nueva e inolvidable figura lo acompañará en los escenarios: el pícaro y a la vez dulce Petrushka. Su talento como director de escena le permitió concebir números con este personaje niño que, cual una sinfonía, estimulaban muy distintos sentimientos y emociones, entre ellos una extraordinaria ternura. El artista Valdés Piña tañía aquí una nueva cuerda en su vasta sensibilidad.

Las voluntades del Parque Lenin y de la Dirección de Teatro del Ministerio de Cultura, creado apenas en 1976, convergieron para crear un Centro de Capacitación destinado a elevar el nivel profesional de los artistas del teatro para niños en todo el país.

A cambio de entregar para el proyecto una parte de sus instalaciones y algunos recursos de alimentación, el Parque deseaba disponer de un grupo estable de teatro guiñol. Así surgieron el Guiñol del Parque Lenin, la Colina de los Muñecos, en el parque, y la Peña de los Juglares que tenía lugar allí cada domingo, animada esencialmente por Teresita Fernández, Francisco Garzón Céspedes y Pedro Valdés Piña; una experiencia mítica.

En todos tuvo Pedro lugar destacado, pues en la aventura pedagógica —de magnífico claustro— se encargaba de impartir las técnicas de animación de muñecos.

Cambios en la dirección y política del parque abortaron todos los proyectos, pero los artistas reunidos en aquel grupo de guiñol remontaron la circunstancia y decidieron continuar, si bien con otro nombre y en otras condiciones y fue así que surgió el Teatro de Muñecos Okantomí, liderado por Valdés Piña, y al cual, en un ejercicio de propuesta y elección democrática, él mismo le dio hermoso nombre. Okantomí significa, en lengua yoruba, “con todo mi corazón”.

Una nueva etapa: el camino en compañía

Desde 1978 hasta la fecha (46 años de existencia) el Teatro de Muñecos Okantomí ha elaborado y llevado a la escena más de un centenar de espectáculos, a pesar de no tener un teatro propio y carecer de espacio de ensayos durante la mayor parte de este período.

Les distingue la destreza en la animación de figuras, el empleo de disímiles técnicas, el uso de la música en vivo —gracias a la inclusión del canto y de la ejecución de instrumentos en el entrenamiento del grupo—, la integración de los niños y jóvenes de sus talleres en los espectáculos y la preferencia de los públicos.

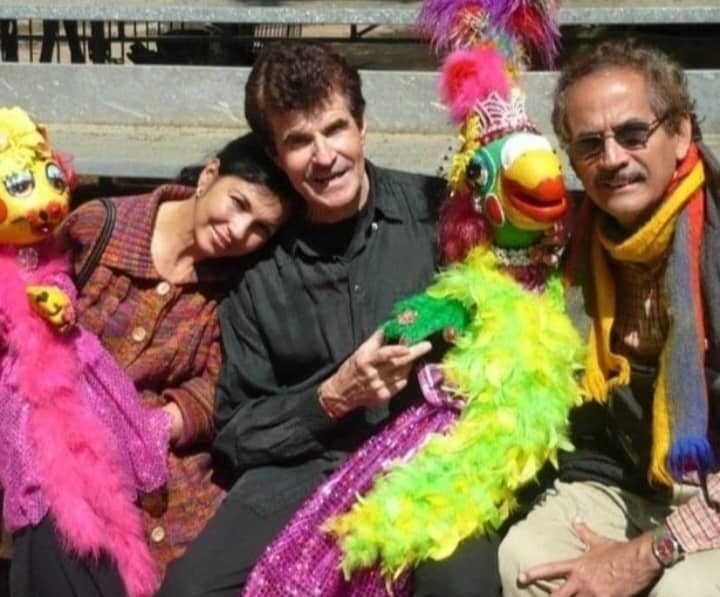

En Okantomí, año tras año Pedro entrenó a nuevos talentos en el arte del teatro de figuras, aunque su magisterio sobrio y mesurado fue recibido a la par por colegas de muchas otras agrupaciones. Con Marta Díaz Farré (Rirri) formó Pedro un binomio ideal de trabajo en la conducción de la compañía y en la preparación de jóvenes de excepcionales condiciones.

Dirigió espectáculos en otras zonas del país y asumió con largueza de miras tareas consideradas poco gratas, como el ejercicio de los tribunales de la evaluación artística en la especialidad. Su participación no solo le permitía mantenerse al día y aquilatar el estado del teatro para niños en otras provincias, sino también garantizar como pauta obligada de desarrollo el dominio de diversas técnicas por el actor titiritero.

En el plano internacional fue fundador del Centro Cubano de la Unión Internacional de la Marioneta (UNIMA) y su primer presidente (de 1978 a 1992) a la vez que resultó seleccionado por mayoría de votos como miembro del Comité Ejecutivo Internacional de la organización.

Diversas distinciones nacionales e internacionales han reconocido su talento y su trayectoria, entre ellas destaca la Medalla al Mérito “Juglar de Juglares 2020” que entregó, desde Madrid, en el propio año, por vez primera, la Cátedra Iberoamericana Itinerante de Narración Oral Escénica (CIINOE). Para orgullo de sus compatriotas y sus colegas su nombre ha quedado inscrito internacionalmente entre los artistas de mayor relieve en el arte de la animación de figuras y el teatro para la infancia en Iberoamérica.

Pero Piña, como solemos llamarlo en los cuatro confines del universo titiritero, siempre será, para todo aquel que lo conoció, un niño sabio negado a crecer; deseoso de inventar, tras cada amanecer, hermosas y divertidas historias que lo estimulen a crear nuevos juegos y piruetas con personajes que, al rozar levemente nuestro corazón, se tornen imprescindible compañía.