Entre 2013 y 2017 cientos de peloteros cubanos salieron del país, la mayoría de ellos para probarse en el profesionalismo. El dato, demoledor, es la más clara expresión del mayor éxodo en la historia del béisbol de la isla, que fue perdiendo a las principales figuras de varias generaciones. Nuevas promesas, jugadores maduros en la recta final de sus carreras y otros instalados en la cima salieron en masa del país por las más disímiles vías, lo cual dinamitó por completo el núcleo de la selección nacional rumbo a la cuarta edición del Clásico Mundial, donde habríamos podido aspirar a las semifinales de haber contado con todo ese talento.

Los hermanos Gurriel, José Abreu, José Adolis García, Raisel Iglesias, Luis Robert, Yoan Moncada, Jorge Soler, Yasiel Puig Héctor Olivera, Yasmany Tomás, Erisbel Arruebarrena, Rusney Castillo, Odrisamer Despaigne y Ariel Miranda son algunos de los nombres que habrían ubicado aquella novena en otro escalón.

Sin embargo, la partida de estas estrellas, unida al fallecimiento de Yadier Pedroso y Miguel Alfredo González, dejaron un equipo huérfano de talentos, forzado a renovar y reciclar jugadores alejados del nivel y las exigencias del torneo. Solo Alfredo Despaigne, en plena madurez deportiva, acaparaba titulares como líder indiscutible y responsable de cargar con todo el peso de la escuadra.

Para los amantes del béisbol cubano en cualquier rincón del planeta, para los que vivimos por él y no de él, fue muy complejo palpar una realidad tan cruda y aplastante. Después de disfrutar de tantos días de gloria, costaba aceptar que nuestra batalla en el Clásico se limitaría solo a avanzar a la segunda fase, aunque estábamos conscientes de que, por el nivel de la novena, un paso más allá era imposible.

Todos se enfocaron en mantener a Cuba como uno de los cuatro equipos que siempre habían superado la ronda inicial del torneo, junto a Japón, Estados Unidos y Puerto Rico. Era un compromiso con la historia, y ni la dirección del equipo ni los jugadores querían ser los primeros en no alcanzar al menos ese nivel.

Para la selección de la isla, el camino estaba claro. En el imponente Tokyo Dome de la capital nipona, los antillanos se medían con China, los anfitriones y los siempre incómodos australianos, un grupo ajustado a nuestra realidad y en el cual teníamos opciones de pasar ganándoles a los canguros. La predicción indicaba que contra ellos se definiría el segundo lugar de la llave. Y así mismo fue.

Tomando eso en cuenta, el alto mando cubano visualizó la ruta: derrotamos a China, perdemos con Japón y nos la jugamos con Australia. Todo estaba estudiado y planificado desde La Habana, no sin algún cuestionamiento y contradicciones con la prensa sobre si era pertinente apostar a un solo juego, guardando incluso la mejor carta de picheo para ese partido al cierre de la primera ronda.

Pero fue la estrategia adoptada, con el granmense Lázaro Blanco como seña y santo de la lomita, cargando en su brazo los sueños de todo un país y su historia. Además, para dar la estocada a los australianos y saltar a la segunda ronda se esperaba una de esas oportunidades que siempre brinda el béisbol.

El duelo fue algo tortuoso al inicio, porque el abridor rival, Warwick Saupold, tiró cuatro entradas sin que le hicieran ni cosquillas. Para colmo, en el quinto Australia tomó ventaja mínima y enseguida se desataron los peores presagios en la mente de los cubanos. Sin embargo, en el Tokyo Dome alguien permanecía con una tranquilidad que pasmaba: el mentor Carlos Martí.

Luego de tantos años en funciones de director, el granmense sabía que la clarinada ofensiva de su equipo no demoraría en llegar. Al final del quinto, después de dos outs, Roel Santos pegó un jit que devolvió el brillo a las miradas del banco antillano; Alexander Ayala lo imitó, y surgió entonces el coro: “¡Es ahora, es ahora!”. Confieso que en ese momento pensaba que estaba viendo una película vieja, de otros tiempos gloriosos. Era un déjà vu colectivo.

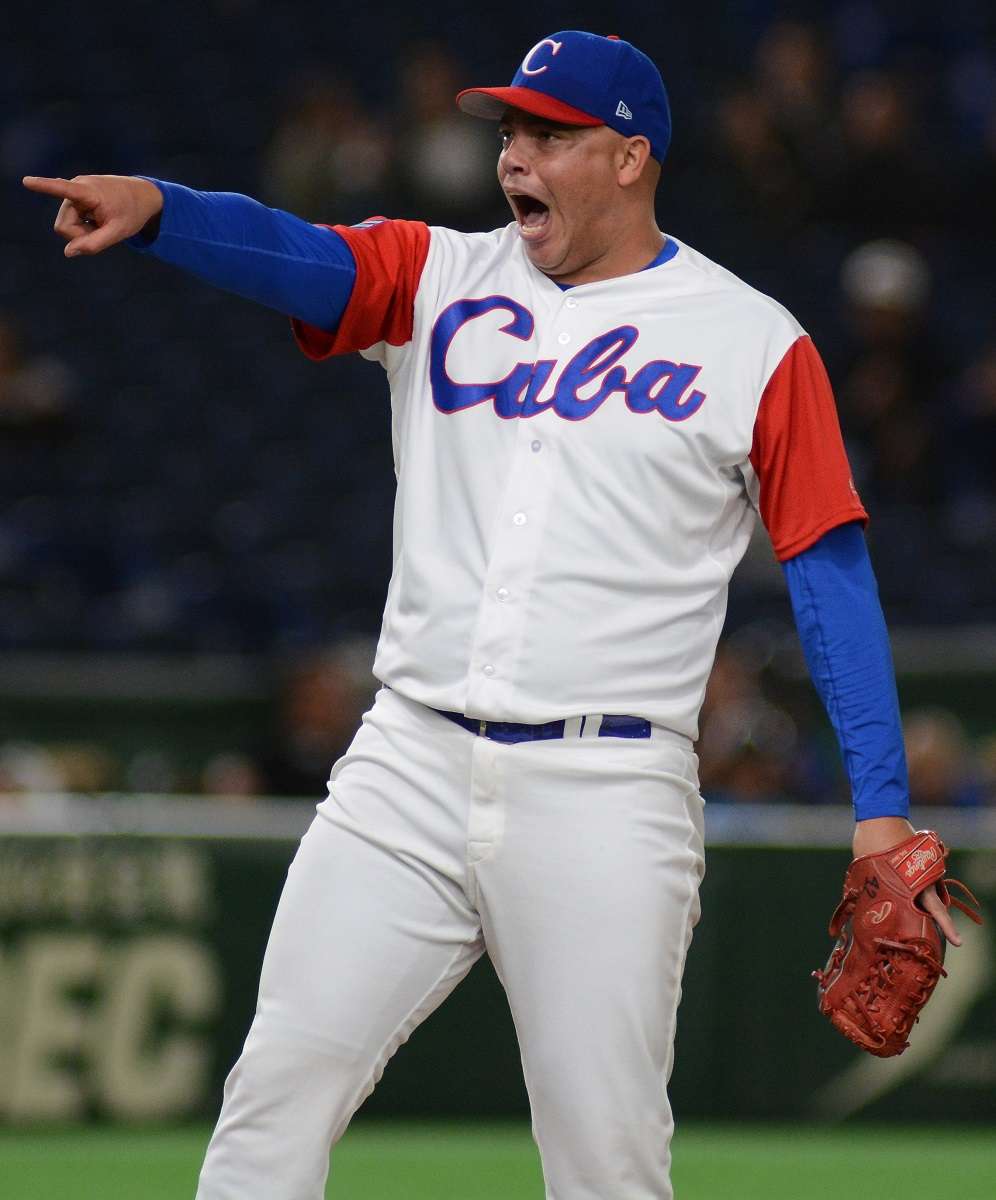

Con dos hombres en base, Frederich Cepeda mostró la maestría que lo caracteriza y tomó una base por bola que dejó listo el escenario para Alfredo Despaigne, el hombre que sabía desde el inicio del torneo que tendría la posibilidad de materializar un sueño con un solo swing. Recuerdo que centré mi atención en el slugger que llevaba en la espalda el número 54 y nunca le quitó la vista al lanzador Lachlan Wells, el primer relevista australiano.

Despaigne lo tenía descifrado y estaba listo para la estocada final. Mientras Cepeda avanzaba a primera, “El Gordo” demoró un poco en salir para el cajón de bateo, miró al cielo, respiró lo más profundo que pudo, pegó el bate a su boca y le susurró algo que probablemente nunca podremos publicar.

El lanzador buscaba en su banco alguna señal que le diera la luz para enfrentar el momento. Su director solo pudo, desde la distancia, dar unas palmadas y mirar al cielo buscando apoyo divino para enfrentar a un Despaigne imponente.

Para comprender lo que se vive en un banco, en el terreno de pelota, en el alma de los protagonistas: cuando en conteo de dos bolas y un strike Wells soltó la bola, desde el banco de Cuba —agrupado y exaltado para el momento como si fuera la mejor coreografía— alzaron los brazos y todos contuvieron la respiración.

El contacto del bate con la bola fue la señal inequívoca de victoria, se cumplía la profecía: jonrón con el bote lleno.

Los gritos de “¡Sííí!”, “¡Animal!” y “¡Caballo!” se escucharon en todo el estadio. Faltaba casi la mitad del juego, pero ya sabíamos que estábamos en la segunda ronda. Alfredo blandeó su bate señalando hacia su banco como el torero que domina a la bestia y muestra las orejas como señal de triunfo.

Yo, conteniendo la adrenalina del momento, busqué afanosamente con mi lente el rostro de Carlos Martí entre tanta felicidad en el banco de Cuba. Lo encontré aún sentado, apacible. En un momento, me descubrió y se tocó la visera de la gorra, sonriendo, con la tranquilidad de los sabios.

Lo demás es historia. Los canguros llegaron a pegar el juego tras explotar a varios de nuestros lanzadores, hasta que llegó Miguel Lahera y nos llevó a todos a parir un corazón. Aquella era nuestra final del cuarto Clásico y la habíamos ganado.

Al margen de la euforia, la segunda ronda era una misión imposible por el nivel real del equipo y las prestaciones de los contrarios. Japón, Israel y Países Bajos aparecían como obstáculos insalvables; sobre todo los tulipanes, transformados en el típico verdugo que nos roba el sueño.

No hubo nada que hacer. Tres derrotas cayeron, una tras otra, para cerrar con un penoso nocaut de 14-1 frente a los holandeses, la mayor brecha que jamás tuvimos en la historia de los Clásicos Mundiales.

Hoy acepto que, a pesar de que era una realidad el bajón del béisbol cubano, de alguna manera el conformismo frenó al equipo. El hecho de admitir que no teníamos para más y llegar solo con la meta de avanzar a la segunda etapa impidió intentar con más convicción un resultado superior.

A pesar de las duras derrotas y las limitaciones del plantel, volvió a demostrarse que el evento es una vitrina imprescindible para jugadores con potencial. Por ejemplo, Yoelkis Céspedes, Yurisbel Gracial, Raidel Martínez y Liván Moinelo mostraron credenciales que les abrirían las puertas a nuevas oportunidades en el béisbol profesional.

Por otra parte, aunque no podíamos predecirlo en 2017, el cuarto Clásico fue la despedida del gran Frederich Cepeda de estos eventos. Cepeda era un jugador tremendo, no solo por su recorrido en el gran torneo. En múltiples ocasiones vi cómo jugadores de alto calibre, antes o después de los juegos, iban a donde estaba la estrella cubana para brindarle un saludo, en muestra de respeto por su tremenda calidad e historia. Cuba y su béisbol siempre estarán en deuda con este tremendo atleta y ser humano de lujo.

Cierra así este recuento personal de las primeras cuatro ediciones de los Clásicos Mundiales de Béisbol, cada uno de los cuales tuve el privilegio de vivir al pie del terreno. Si he podido contar estos episodios ha sido, precisamente, porque en otros momentos la inclusión de equipos completos de prensa en eventos de alto nivel no se vio como un simple gasto, sino como una inversión en el deporte, la cultura nacional y el cuidado de la memoria histórica.

Ojalá en el futuro se recupere esa mentalidad y más profesionales de la prensa tengan la oportunidad de experimentar momentos así junto a nuestros atletas, relatar sus vivencias y rescatar los pasajes que las cámaras no pueden captar. Es una inversión por todos. Solo así podremos brindarles a ustedes, el gran público, nuevas historias.

Entregas anteriores de la serie: