|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Por Christiane Denys, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

¿Es el capibara solo un conejillo de Indias grande, dócil y cariñoso? Desde 2020, en las redes sociales se está produciendo una auténtica capibaramanía. Algunos de estos animales incluso viven como mascotas en apartamentos o jardines ya sea en China, Canadá o Rusia.

Además, desde 2021, los habitantes de la ciudad residencial de Nordelta, en Argentina, han visto sus céspedes y piscinas invadidas por una gran cantidad de capibaras. Las causas de esta invasión, al igual que el reciente entusiasmo por este roedor, se desconocen, pero algunos lo atribuyen al hecho de que ese barrio se construyó en una zona que antiguamente era su hábitat natural.

En general, se sabe bastante poco sobre este roedor desde el punto de vista científico. ¿A quién se refería Linneo cuando en 1766, al descubrirlo, lo llamó “cerdo acuático”? ¿Dónde vive en estado salvaje? ¿Cómo vive? ¿Está amenazado por los cambios globales que se están produciendo?

La familia de los capibaras

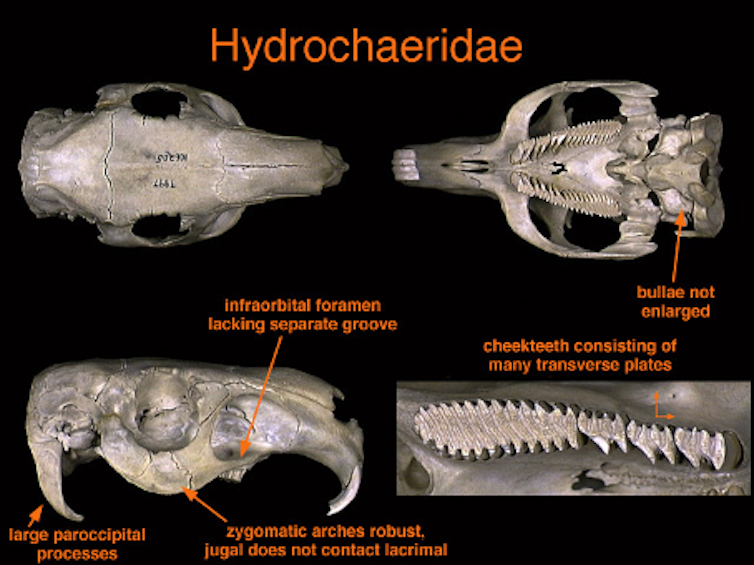

El capibara pertenece al género Hydrochoerus, que actualmente comprende dos especies: el capibara grande (o Hydrochoerus hydrochaeris), que es el más popular, y el capibara de Panamá (o Hydrochoerus isthmius), que es más pequeño, pero aún poco conocido.

El género Hydrochoerus pertenece a un suborden de roedores muy antiguos que solo viven en Sudamérica. Dentro de este género, el capibara es un miembro de la familia Caviidae, que también incluye a los conejillos de Indias y las liebres de la pampa (las maras).

Esta familia se diversificó hace unos 18 a 14 millones de años en América del Sur y actualmente cuenta con 20 especies, lo que la convierte en una de las más diversas de este territorio.

Una filogenia molecular sitúa al capibara (Hydrochoerus) como grupo hermano de los Kerodon (cobaya de las rocas), mientras que el conejillo de Indias (género Cavia) es un primo más lejano.

El capibara grande se encuentra en estado salvaje desde el este de los Andes y Colombia hasta Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. El capibara de Panamá, por su parte, vive al este de Panamá, al oeste de Colombia y al noroeste de Venezuela.

Antepasados de hasta 300 kg

El capibara grande es el que se encuentra con más frecuencia en los parques zoológicos y el que más llama la atención del público en la actualidad. De todos los roedores, es actualmente el más grande en tamaño (de 1 m a 1,3 m) y peso (entre 35 kg y 65 kg) en estado salvaje (hasta 100 kg en cautividad). Pero comparado con sus antepasados es un peso pluma.

De hecho, se estima que sus ancestros fósiles eran capibaras gigantes. Llamados Phugatherium y Protohydrochoerus, vivieron hace entre 4 y 2,5 millones de años en Argentina y Bolivia. Estos podían medir hasta dos metros de largo y pesar entre 200 y 300 kg, es decir, el tamaño de un tapir, según algunos científicos, una estimación que otros reducen a unos 110 kg.

En comparación con el conejillo de Indias, el capibara se distingue por su imponente tamaño, su cola pequeña, un pelaje largo pero áspero de color marrón dorado uniforme, la presencia de una pequeña membrana entre los tres dedos de las patas, que le sirven de aletas para nadar, y, por último, por su mandíbula, con dientes largos y muy altos (sin raíces visibles, se dice que son hipodontos) con numerosas crestas oblicuas y un tercer molar muy grande.

Por último, el hocico es alto y truncado en la parte delantera, las orejas son pequeñas y redondas y los ojos, muy altos y situados hacia atrás en la cabeza.

Al igual que el conejo, ingiere sus propias heces

A diferencia del conejillo de Indias salvaje, que habita las praderas secas y las zonas boscosas de los Andes, el capibara prefiere vivir a orillas del agua en las zonas tropicales y subtropicales de menor altitud. Frecuenta las zonas boscosas y las praderas húmedas de los Llanos de Venezuela o del Pantanal brasileño. Es un roedor acuático y vegetariano al que le gustan las hierbas, las semillas y las plantas acuáticas.

Su modo de digestión es similar al de los rumiantes. Tiene una digestión cecal y practica la caecotrofia (es decir, la ingestión de sus excrementos para una mejor asimilación de las fibras, como en los conejos).

En estado salvaje, viven en grupos de 2 a 30 individuos dirigidos por un macho dominante que se encarga de la reproducción con las hembras y defiende el territorio donde el grupo encuentra sus recursos alimenticios.

El tamaño del territorio depende de la calidad de los recursos alimenticios y puede variar entre 10 y 200 hectáreas, con una densidad de población que alcanza hasta 15 individuos por hectárea.

Las hembras pueden reproducirse dos veces al año. Sus camadas suelen tener entre tres y cinco crías, que nacen tras cuatro o cinco meses de gestación. El crecimiento es rápido y las crías alcanzan la madurez sexual entre los 14 y los 18 meses, con un peso de alrededor de 35 kg.

En grupo, emiten fuertes vocalizaciones cuando se acerca un depredador (jaguar, puma, chacal o anaconda). El grupo se refugia entonces en el agua, donde los individuos son buenos nadadores y buceadores.

Un hábitat natural amenazado

Estos roedores pueden ser diurnos o nocturnos, dependiendo de la presión cinegética o de la estación. Aunque la especie vive en muchas áreas protegidas, hoy en día se caza por su carne y su piel. Sin embargo, en la actualidad existen numerosas granjas que reducen la presión sobre las poblaciones silvestres.

Las poblaciones silvestres de capibaras no parecen estar disminuyendo y la especie no se considera en peligro de extinción. No obstante, parece que la fuerte disminución de las lluvias observada en su hábitat desde 2020 ha tenido un impacto.

De hecho, la aparición de incendios forestales cada vez más frecuentes y extensos –debido a la tala de bosques en la estación seca, en particular para aumentar la superficie de pastos disponibles para el ganado– provoca en el Pantanal brasileño una mortalidad animal importante.

En Los Llanos venezolanos, la deforestación también continúa, no solo para el desarrollo de la agricultura y la ganadería, sino también debido a la explotación de maderas preciosas y al desarrollo de la industria petrolera. Al mismo tiempo, la construcción de presas hidroeléctricas está secando algunas zonas. Todo esto contribuye a reducir el hábitat natural del gran capibara.

La convivencia y la domesticación

Más allá de estas grandes zonas forestales, en Argentina, estos roedores son cada vez más visibles en las afueras de Buenos Aires. Se han construido viviendas a lo largo del río donde vivían, y la urbanización de sus territorios les impide alimentarse normalmente. En ausencia de depredadores, alimentados por algunos habitantes que, al encontrarlos simpáticos, les dejan entrar en sus jardines y piscinas, estos animales se multiplican fácilmente.

La mayoría de los residentes consideran que el capibara es tranquilo y poco agresivo, salvo los machos, que son muy ruidosos y luchan por el dominio de la manada. Los capibaras tienen cada vez menos miedo de acercarse a los humanos, lo que explica por qué se ven cada vez más y por qué aumenta el número de accidentes.

En todo el mundo, cada vez más personas llegan incluso a adoptarlos, considerándolos animales domésticos dóciles. Se recomienda elegir solo hembras y es mejor disponer de una gran masa de agua cerca de la vivienda.

En internet, los vídeos publicados por sus propietarios muestran capibaras solitarios bañándose en bañeras de apartamentos o paseando solos con correa, lo que, en mi opinión, se asemeja al maltrato. Los territorios naturales de los capibaras son grandes, sus necesidades de agua son importantes y viven en manadas en la naturaleza.

Aprovechemos el entusiasmo que despierta este roedor de vida sorprendente para actuar a nivel internacional contra la degradación de los humedales más grandes del planeta. Hoy en día, estos ecosistemas están amenazados por el cambio climático y el aumento desenfrenado de las actividades humanas, que degradan el medioambiente de forma duradera e irreversible. Una mala noticia para el capibara y para muchas otras especies.![]()

Christiane Denys, Professeure Emerite du Museum, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.