Prolífico y tenso, caracterizado por los sucesos del Mayo Francés durante un verano en el que estudiantes y obreros decidieron retomar el protagonismo de los días de la Comuna.

La madrugada del 20 al 21 de agosto los tanques soviéticos invadieron la Praga de Alexander Dubček (“Operación Danubio”), como lo habían hecho antes en Hungría, contra un movimiento de cambio interno que anduvo buscando un “socialismo con rostro humano”. Un pequeño país europeo veía cercenada así su soberanía a partir de la Doctrina Brezhnev, avalada por el Pacto de Varsovia con la excepción de Rumania y Albania. Quedaba instalada en la izquierda internacional la discusión sobre el otro imperialismo, reforzada casi diez años más tarde con la invasión a Afganistán (1979-1989).

En Estados Unidos, dos asesinatos estremecieron al mundo: el 4 de abril el reverendo Martin Luther King Jr. (1929-1968), líder de un movimiento de no violencia y desobediencia civil que dejaría huellas de largo plazo en la cultura estadounidense, era abatido a balazos en Memphis, Tennessee. En junio, caía en Los Ángeles, California, Robert Kennedy (1925-1968), ex Fiscal General de la nación durante la presidencia de su hermano John. Se apagaba otro de los símbolos del liberalismo norteamericano contemporáneo, en especial por su oposición a la segregación racial y la guerra de Vietnam.

En 1968 varios documentos internos del FBI clasificaban al Partido Panteras Negras, fundado en octubre de 1966 por Bobby Seal (1936) y Huey P. Newton (1942-1989) en Oakland, California, como “una organización comunista” y “la mayor amenaza para la seguridad interna del país”. Los Panteras Negras se montaron sobre un programa con reivindicaciones históricas afro-americanas: “Queremos libertad. Queremos tener el poder de determinar el destino de nuestra comunidad negra. Creemos que el pueblo negro no será libre hasta que seamos capaces de decidir nuestro destino”, decía el manifiesto. Rechazaron la no violencia y en su lugar elaboraron una doctrina militar, finalmente neutralizada por el programa COINTELPRO y por diversas circunstancias domésticas. Infiltrarlo, criminalizarlo y desprestigiarlo fueron desde el principio los objetivos básicos. Con varios de sus efectivos asesinados o sentenciados a largas condenas en prisión, se disolvieron en 1982.

En agosto se efectuó la Convención Demócrata en Chicago. El partido seleccionó a Hubert Humphrey, quien perdería las elecciones ante Richard Nixon. Pero el mayor impacto de este evento no recayó precisamente sobre candidatos, oropeles y globos, sino sobre las protestas encabezadas por el National Mobilization Committee (MOBE) y el Youth International Movement, esta última –“movimiento” — una palabra bastante difusa en la que se mezclaban, indistintamente, el rock and roll, las drogas y el sexo, pero efectiva en la medida en que contribuyó a movilizar la condena pública a la intervención estadounidense en Vietnam. El mundo entero estaba mirando.

En música, cuajaban tendencias y modalidades del rock en diálogo con cambios sociales, culturales y generacionales, esos que habían llevado al grupo británico The Who a estrenar en 1965 “My Generation”, contentivo de toda una actitud hacia padres y viejos, marcados por la incomprensión y el conservadurismo: I hope I die before I get old, cantaba Pete Townshend (1945).

Al revisar la lista de los cien mejores hits de ese año, sobresalen clásicos como “All Along the Watchtower”, tonada compuesta por Bob Dylan (1941) y versionada por Jimi Hendrix (1942-1970), el hombre que elevó al cielo la guitarra; también “Born to be Wild”, de la banda canadiense Steppenwolf, en la que por primera se utilizaban dos palabras que llegarían para quedarse –“heavy metal thunder”. “Jumpin’ Jack Flash”, de los Rolling Stones, mezclaba las raíces negras de aquellos ladrones irreverentes de los muelles de Liverpool con el pop barroco y la psicodelia; en “Touch Me”, Jim Morrison (1943-1971) y The Doors continuaban encendiendo a mansalva el fuego del sexo; y en “In A-Gadda-Da Vida” los músicos de Iron Butterfly entregaban 17 minutos de sonoridades psicodélicas, solos de guitarra prima, bajo, órgano y batería. El heavy metal alcanzaba su primera mayoría de edad. Al año siguiente, Woodstock.

En noviembre salió al mercado un LP doble de cubierta blanca, como moviendo el péndulo respecto a la fiesta pop que había ilustrado al Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Grabado en los estudios Abey Road, tradicional y a la vez experimental, el disco pasaría a la historia como el Album Blanco de The Beatles, ya por entonces muy lejos del yeah yeah de los inicios en Liverpool y Hamburgo.

Al otro lado del mundo, durante la Revolución Cultural china los anónimos tomaron la forma de dazibaos, literalmente “carteles con caracteres grandes”. Continuando una tradición iniciada por el filósofo Deng Xi para desafiar la ortodoxia de la dinastía Zhou, en mayo de 1966 el propio Mao Zedong la había inaugurado al escribir uno de los más famosos en la Universidad de Beijing: ¡Bombardeen el cuartel general!, apelación a tomar acciones contra Deng Xiaoping y Liu Shaoqi en un contexto de luchas internas en la alta jerarquía del partido y, en específico, de acusaciones de revisionistas, derechistas y precapitalistas contra ambos dirigentes y contra todos los “enemigos de clase” después del fracaso del llamado Gran Salto Adelante.

Una de sus vertientes, los llamados dazibaos ético-morales, sirvieron para poner a miles de ciudadanos bajo las botas de los guardias rojos y para enviarlos a campos de trabajo, medidas que implicaron traumas indelebles e incluso la destrucción de familias enteras. Uno de los capítulos más sórdidos del proceso, que los chinos de hoy perciben con una mezcla de estupor y asombro en medio de un acercamiento crítico a Mao Zedong visible en filmes como Adiós a mi concubina (1993), de Chen Kaige. El saldo fue de unos 30 millones de perseguidos políticos y unas 250,000 personas asesinadas. Un afiche de 1968 rezaba lo siguiente: opónganse al economicismo. Destruyan la nueva ofensiva reaccionaria de la clase capitalista.

![]()

La guerra de Vietnam atravesaba en 1968 su cuarto año desde el incidente del Golfo de Tonkín, que marcó la entrada de los Estados Unidos en el conflicto después de una supuesta agresión de lanchas torpederas norvietnamitas. En enero comenzó la Ofensiva del Tet. El presidente Ho Chi Minh (1890-1969) y sus generales sacaron la guerra de las junglas y la trasladaron, literalmente, a las grandes ciudades buscando una insurrección general. Esta no ocurrió, pero la flecha ya estaba lanzada.

La desmoralización cundió en el campo contrario: ahí fue cuando se dieron cuenta de que habían perdido. Desde CBS Evening News, el reportero Walter Cronkite se posicionaba contra la intervención desde el mismo teatro de operaciones.

Sería una de las bases espirituales de los Papeles del Pentágono, entregados poco después por un whistleblower o “soplón” llamado Daniel Ellsberg –el abuelo de Edward Snowden– a la gran prensa norteamericana. Seis semanas después de comenzada la ofensiva, la aprobación pública a la guerra disminuyó de 48 a 36 por ciento y el respaldo a su manejo cayó del 40 al 26 por ciento.

La ofensiva liquidó la carrera política del presidente Lyndon Johnson: se vio forzado a anunciar que no buscaría la reelección. Y en octubre ordenó el fin de los bombardeos. Pero la ulterior “vietnamización” de la guerra no hizo sino prolongar lo inevitable.

“Vietnam” –sostuvo una vez el historiador Howard Zinn– “fue la primera gran derrota del imperio global norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial. Esta derrota fue conseguida por campesinos revolucionarios y por un sorprendente movimiento de protesta doméstico”. El lado de los invasores tuvo más de 58 000 muertos. El de los invadidos, entre 3,8 y 5,7 millones, con una devastación ecológica de la que no se ha recuperado.

En América Latina, 1968 rompe con el asesinato del Che en Bolivia el 8 de octubre de 1967, que clausura la teoría del foco guerrillero como vía para la toma del poder siguiendo la experiencia de la Isla. Cuba se apuntaló entonces como excepción histórica, idea reafirmada poco después por el triunfo de la Unidad Popular en Chile (1970), que trajo a la orden del día las discusiones acerca de la vía no violenta. Hasta que en julio de 1979 el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) dio al traste con la dictadura somocista y bajó de las montañas con uniformes verde olivo, imagen que desató sus correspondientes demonios al norte del Río Grande.

Pero el rasgo distintivo de aquella hora consiste, como dice Wallerstein, en la irrupción de movimientos estudiantiles, juveniles, campesinos, urbanos y feministas, entre otros, que comienzan a adquirir visibilidad social en sus respectivos países y a plantear un conjunto de desafíos a la gobernabilidad y a los modos tradicionales de hacer política. Este proceso fue acompañado por constructos sobre la especificidad latinoamericana que entonces tuvieron cuatro nombres propios: la Teoría de la Dependencia, la Teología de la Liberación, la Educación Popular y el boom de la narrativa.

En 1968 se publican tres contribuciones importantes a ese (nuevo) ciclo identitario: Hacia una Teología de la Liberación, de Gustavo Gutiérrez (1928), Pedagogía del oprimido, de Paulo Freire (1921-1997) y 62/Modelo para armar, de Julio Cortázar (1914-1984). Los teóricos de la dependencia, una peculiar integración de marxismo, weberianismo, funcionalismo y estructuralismo, venían produciendo desde mediados de la década libros como El nuevo carácter de la dependencia (1967), del brasileño Theotonio Dos Santos (1936-2018). Un año después del 68, saldría a la luz un texto clásico de esta escuela: Subdesarrollo y revolución, del también brasileño Rui Mauro Marini (1932-1997).

Si la dependencia y la liberación se colocaban en la subalternidad y la pobreza latinoamericanas, la narrativa del boom postulaba prácticamente lo contrario, es decir, una especie de segundo modernismo o regreso de los galeones en el que se dialogaba de tú a tú con interlocutores euro-norteamericanos y, a veces, desde la diferencia cultural partiendo de ontologías –realismo mágico, lo real maravilloso, etc.– que acabarían por reforzar ciertos estereotipos sobre la región al otro lado del espejo. Este fue, en definitiva, el boomerang del boom.

En México, el espíritu del mayo francés seguía vivo. El 2 de octubre de 1968 un helicóptero arrojó bengalas encima la Plaza de las Tres Culturas, donde se estaba efectuando una manifestación estudiantil. Constituía la señal para que el ejército y paramilitares emboscados en edificios aledaños abrieran fuego contra la multitud dejando un número de víctimas no esclarecido del todo. Los estimados más confiables hablan de trescientos muertos, setecientos heridos y cinco mil detenidos.

Las Olimpiadas en el DF constituyeron las primeras celebradas en América Latina, apenas diez días después de Tlatelolco. Y también las primeras transmitidas vía satélite. Hubo 23 récords olímpicos, entre ellos el del velocista James Ray “Jim” Hines (1946), el primero en bajar de diez segundos en los cien metros planos (9, 95), y el del saltador Bob Beamon (1946), quien clavó sus pinchos a 8, 90 metros del lugar de donde había despegado. Ese salto perfecto, beamonesco, estuvo ahí hasta que Mike Powell lo superó por cinco centímetros en el Mundial de Tokio (1991). Una marca indeleble del 68: aún no lo han podido batir en olímpicos.

Pero en esos mismos juegos otro tipo de foto recorrió al mundo. Los atletas Tommie Smith (1944) y John Carlos (1945), medallas de oro y bronce, respectivamente, en los doscientos metros planos, alzaron sus puños enguantados de negro en protesta a lo Black Power, por lo cual tuvieron problemas. Hoy una escultura conmemorativa de esos sucesos se encuentra en el Museo Nacional de Historia y Cultura Afro-americanas en la Smithsonian Institution, Washington DC.

En 1968 tuvo lugar la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín, Colombia, donde por indicación del Papa Pablo VI se discutiría “la presencia de la Iglesia en la actual trasformación de América Latina y el Caribe a la luz de Vaticano II”. En varios de sus documentos quedaron incorporadas las nociones de subdesarrollo y dependencia, así como de injusticia y marginación características de las sociedades latinoamericanas. Las dinámicas entre ciencias sociales y teología, que siempre han estado ahí, se volvieron todavía más claras y denotativas. Uno de esos textos rezaba: “El episcopado latinoamericano no puede quedar indiferente ante las tremendas injusticias sociales que mantienen a la mayoría de nuestros pueblos en una dolorosa pobreza, cercana en muchos casos a la inhumana miseria…”

![]()

En Cuba, 1968 fue un año clave. Al cabo de casi un decenio del triunfo de la Revolución, la tensión entre heterodoxia y ortodoxia sería uno de sus rasgos distintivos. Y adquiriría nuevas expresiones en un contexto de cambios que implicaron la violentación del sentido común, una de las principales características de aquella primera etapa que cerraría al cabo con el fracaso de la Gran Zafra de 1970.

Frecuentemente se percibía entonces a la cubana como una “Revolución sin ideología”, descontaminada de ideas fijas y dogmas.

Del otro lado de la cortina de hierro, por eso mismo, se le veía con desconfianza y recelo, o a lo sumo como al principio, en 1959: la obra de unos muchachos barbudos pequeñoburgueses que tenían que ser guiados por la senda de lo verdadero. Foco guerrillero vs. lucha de masas. Voluntarismo vs. planificación centralizada. Realismo socialista vs. pluralidad. Fantomas vs. Scotland Yard.

A escasos dos meses de la muerte del Che, 1968 fue llamado “Año del Guerrillero Heroico” después que un electrizante discurso en la Plaza lo proclamara modelo y paradigma. Una manera, además, de reafirmar que su ejemplo seguía vivo frente a oponentes, detractores y ejecutores.

Una tonada de Silvio Rodríguez expresaba quizás como ninguna otra el espíritu de aquella época: “Te convido a creerme cuando digo futuro. / Si no crees en mis ojos/ cree en la angustia de un grito/ cree en la tierra/ cree en la lluvia/ cree en la savia”. Y el futuro se consideraba entonces al alcance de la mano.

A principios de 1967 tuvo lugar un experimento en la tierra que alcanzaría su clímax durante 1968-1969, este último bautizado “Año del Esfuerzo Decisivo”: el Cordón de La Habana.

Un cinturón agrícola alrededor del capital, llamado a abastecerla en alrededor de cinco años de productos como café, leche, queso, mantequilla, carne, cítricos… Y con cortinas rompevientos para que los ciclones no interrumpieran el flujo productivo. Su fuerza de trabajo fundamental la integraba un ejército urbano compuesto por trabajadores de los servicios, burócratas, profesionales, secretarias, estibadores… “Estamos en el Cordón” –podía leerse a menudo a la entrada de oficinas y centros de trabajo habaneros. Tributaban a una expresión hasta ese momento inédita en el vocabulario criollo: “De Cara al Campo”, lo cual implicaba, en esa lectura, que de ahí para atrás al campo se le había dado la espalda.

También a partir de entonces fueron de cara al campo, durante 45 días, jóvenes de la enseñanza media a lugares como Ciego de Ávila, San Nicolás de Bari o Alquízar para guataquear caña o recoger tomates o papas. En el caso del Cordón, esa cara incluía la capacitación de mujeres para operar 1 300 tractores Gordon GM-4, comprados a Italia y más conocidos entre los cubanos y cubanas de aquel año como “Piccolinos”.

En 1968 ocurría algo de lo que hoy casi nadie se acuerda: la construcción simultánea del socialismo y el comunismo en tres pequeñas localidades de la geografía rural: San Andrés de Caiguanabo, en la cordillera de Guaniguanico, Pinar del Río; Banao, en Las Villas; y Gran Tierra, en Oriente. Una manera concreta de posesionarse frente a la ortodoxia y los manuales, y expresión de que la utopía era alcanzable por vías alternativas, lejos de cualquier eurocentrismo. “Naturalmente” –observa un estudioso– “en aquel ensayo de comunismo el Estado no cedía sus funciones a la sociedad, sino al contrario, las concentraba todas”.

Desde mediados de 1966 la máxima dirigencia en Cuba había detectado problemas internos en el Comité Central, estructurado por primera vez el 30 de octubre de 1965, y había decidido actuar.

Hacia fines de 1967, según Raúl Castro, tenían en su poder “informaciones procedentes de varias vías, todas confiables, que nos hacían suponer la existencia de una corriente de oposición ideológica a la línea del Partido […]. Esta corriente no provenía precisamente de las filas enemigas, sino de gente que se movía dentro de las propias filas de la Revolución, actuando desde supuestas posiciones revolucionarias”.

Eso es lo que explica la detención de algo más de treinta ex militantes del Partido Socialista Popular, encabezados por Aníbal Escalante (1909-1977), ex abogado del líder azucarero Jesús Menéndez, ex editor del periódico Hoy y miembro del Comité Central que en 1962 había sido relevado de sus funciones en el proceso de formación de las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI) durante la lucha contra el sectarismo.

El proceso contra la microfracción estaba en marcha en enero de 1968. La lista de impugnaciones y críticas de los microfraccionarios a los jóvenes de verdeolivo eran prácticamente las mismas que les marcaban los funcionarios soviéticos: desde temas de la economía como el desconocimiento de la ley del valor y el sistema presupuestario de financiamiento, hasta el exceso de trabajo voluntario y no remunerado. Tampoco quedaban fuera los desarrollos de la política exterior, en especial el apoyo a las guerrillas y el entrenamiento de combatientes latinoamericanos en serranías occidentales cubanas.

Al final recibieron condenas que oscilaban entre quince y cuatro años. En ese mismo mes de enero, la prensa de la época y varias cronologías documentan un racionamiento de petróleo como consecuencia del corte en los envíos procedentes de Bakú.

La microfracción no fue sino una expresión de disenso dentro de la izquierda. Se vio alimentada por toda una historia con los viejos comunistas que se remonta al Moncada y la Sierra, por el problema de la unidad, y por fouls de los implicados, como entregar información sensible a la embajada soviética y colaborar con la KGB y la Stasi en un momento de máxima tensión en las relaciones Cuba-URSS. También jugaron con la carta de la deslealtad, algo que aquellos rebeldes, y en particular su máximo líder, no perdonaban jamás.

En marzo de 1968 Fidel Castro dio por zanjado el incidente durante un discurso en la escalinata de la Universidad de La Habana: “La microfracción como fuerza política –como fuerza política– carecía de significación; como intención política, sus actos eran de carácter grave; y como corriente dentro del movimiento revolucionario, una corriente francamente reformista, reaccionaria y conservadora, aunque comprendemos perfectamente bien que en la atmósfera de estos tiempos circulan muchas corrientes de esa índole. Pero, al fin y al cabo, la microfracción nosotros la consideramos un problema ya resuelto”.

![]()

Anunciada en marzo, la Ofensiva Revolucionaria ocupa buena parte del horizonte visual de aquel año. Fueron intervenidos miles de pequeños negocios privados. Los resultados no podían sino repercutir de manera previsible el área de los servicios, con impactos que llegan hasta el día de hoy, y girar contra la gastronomía popular.

Desaparecieron los puestos de fritas, las minutas, los panes con bisté, los oscuros rincones de café con leche y pan con mantequilla –ese “ayúdame a vivir” de la cultura cubana de los de abajo–, los matahambres, las bodegas de tres quilos de mortadella y dos de queso, muchas veces fiaos hasta fin de mes.

La lógica de que el Estado podría proveerlos constituyó una de las pifias del período, al punto de que andando el tiempo Carlos Rafael Rodríguez llegó a considerar a la Ofensiva un craso error de política económica. Solo quedaron en pie los taxistas, agrupados en la Asociación Nacional de Choferes de Alquiler Revolucionarios (ANCHAR), los pequeños campesinos cooperativizados de la ANAP y las consultas de médicos y dentistas graduados antes de 1959.

Una ama de casa lo testimonia de la siguiente manera: “vestir y calzar a un niño se convirtió en un verdadero dolor de cabeza […]. Por suerte, quedaban algunas costureras. Le llevabas un vestido tuyo, ella lo descosía y de ahí sacaba una batica o una camisita. Las que sabían tejer a crochet eran muy solicitadas, porque tejían medias para niños, más baratas si le llevabas el hilo, más caras si ella lo tenía que poner. Cuando a mis hijos les quitaba los zapatos –botas negras y duras para ir al círculo infantil y ‘kikos’ plásticos para salir–, en los pies les quedaba incrustado el tejido a crochet”.

Los bares fueron acusados de constituir nidos de borrachos y antisociales, y sobre todo de ganar mucho dinero, expresión impregnada en el idiolecto nacional con una impresionante fijeza. “No era cierto” –dice un santiaguero. El bar “dejaba lo suficiente como para vivir con desahogo. Esos negocitos eran familiares. El dueño era como mi segundo padre. Además de mí, allí trabajaron mi padre y un tío. Yo ganaba 300 pesos al mes, una fortuna entonces, además de las propinas. Después que intervinieron el bar, comencé a trabajar en un bar del Estado en la calle Heredia, donde para buscarte cuatro pesos tenías que echarle agua al ron y joder al cliente”.

El batacazo redundó en la emigración de sectores medios urbanos no necesariamente opuestos al gobierno, que se marcharon sobre todo hacia los Estados Unidos en los aviones de la Pan American y la Eastern Airlines que cubrían la ruta Miami/Habana durante los vuelos de la libertad o el puente aéreo (1965-1973): más de 260 000 personas. Los jefes de familia y hombres solteros que querían irse tenían que estar durante un tiempo “de cara al campo”. Y al salir de manera definitiva lo perdían todo, como lo establecía la Ley 989 de 1961 –hasta que la reforma de 2013 lo cambió.

El viernes 23 de agosto del 68, tres días después de que los tanques entraran en Praga, se produjo una comparecencia de Fidel por la TV cubana en la que apoyó la acción militar: “Nosotros aceptamos la amarga necesidad del envío de fuerzas a Checoslovaquia y no condenamos a los países socialistas que tomaron esa decisión”, dijo. “La KGB creía que Castro apoyaría al movimiento de protesta de los checos para anotarse puntos contra la URSS, pero para su sorpresa, el líder cubano condenó el movimiento de liberalización”, escribe una académica rusa.

Pero no solo a la KGB –podría añadirse– sino también a la opinión pública nacional. Por una variedad de razones había una corriente de empatía hacia los checos, no solo por pequeñitos, sino también por sus películas –por ejemplo, las musicales Vals para un millón y El amor se cosecha en verano o la parodia Limonada Joe–, por los discos de rock y jazz que se vendían en la Casa de la Cultura Checa, en 23 O, y hasta por una taberna cervecera ubicada en San Lázaro y N.

Evidentemente un viraje, pero sin soltar el estilete: “Nos preguntamos si acaso en el futuro las relaciones con los partidos comunistas se basarán en sus posiciones de principio o seguirán estando presididas por la incondicionalidad, el satelismo y el lacayismo y se considerarán solo amigos aquellos que incondicionalmente aceptan todo y son incapaces de discrepar absolutamente de nada”. O: “¿serán enviadas también las divisiones del Pacto de Varsovia a Vietnam si los imperialistas yanquis acrecientan su agresión contra ese país y el pueblo de Vietnam solicita esa ayuda? […]. ¿Se enviarán las divisiones del Pacto de Varsovia a Cuba si los imperialistas yanquis atacan a nuestro país, o incluso, ante la amenaza de ataque de los imperialistas yanquis a nuestro país, si nuestro país lo solicita?”.

La relación con los soviéticos comenzaría a cambiar sensiblemente a partir de ese mismo año, como se ha estudiado con creces: culminaría con el ingreso de Cuba al Consejo de Ayuda Mutua Económica (1972) y la celebración del Primer Congreso del Partido (1975). (El Primer Secretario leyó en el Informe Central una sección dedicada a los errores cometidos). Este ciclo institucionalizante se extendería hasta el llamado Proceso de Rectificación, caracterizado por la vuelta al pensamiento guevarista, el rechazo los mecanismos de mercado y el nacionalismo aglutinante. La denuncia de copiar a los soviéticos volvió a escucharse en el ambiente. Pero ese proceso duraría poco.

El Muro de Berlín, y sobre todo la disolución del socialismo en la tierra de Lenin y Stalin, iniciarían la peor crisis de la historia nacional, bautizada como Período Especial en Tiempos de Paz en la década de 1990.

El 10 de octubre de 1968 Fidel Castro lanzaba la tesis de los Cien Años de Lucha en un discurso en “La Demajagua”, donde establecía la continuidad de la Revolución cubana con la primera guerra de independencia contra España, iniciada por Carlos Manuel de Céspedes en Oriente. “Nosotros hubiéramos sido como ellos, ellos hubieran sido como nosotros”.

![]()

En enero de 1968 el Congreso Cultural de La Habana, que congregó a más de setenta intelectuales de diversos países, declaraba su compromiso con la liberación nacional y la lucha de los vietnamitas. Un frente amplio, no partidista, no sectario, caracterizado por palabras claves que formaron parte de la conversación, incluso más allá del gremio: intelectual revolucionario, compromiso, subdesarrollo, lucha armada…

En el discurso de clausura, Fidel Castro dijo: “Porque no puede haber nada más antimarxista que el dogma, no puede haber nada más antimarxista que la petrificación de las ideas. Y hay ideas que incluso se esgrimen en nombre del marxismo que parecen verdaderos fósiles”.

Esa misma perspectiva lo llevaría, en marzo de ese año, en la escalinata de San Lázaro y L, a pronunciarse de manera explícita contra los manuales soviéticos, en tesitura con los profesores del Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana, también gestores/editores de Pensamiento Crítico (1967-1971), sin dudas una de las revistas que mejor resume el espíritu de toda aquella época.

Aludió, además, al “abismo, el enorme abismo que a veces media entre las concepciones generales y la práctica, entre la filosofía y la realidad”. Y también: “los manuales se han ido quedando anticuados, se han ido convirtiendo en algo anacrónico, por cuanto no son capaces de decir en muchas ocasiones una sola palabra acerca de los problemas que las masas deben conocer”.

En 1968 el jurado de Casa de las Américas otorgaba el premio de cuento al joven escritor Norberto Fuentes (1943) por Condenados de Condado, que tanta importancia tendría en la llamada narrativa de la violencia. Heberto Padilla (1932-2000) recibía el premio de poesía “Julián del Casal”, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), por su libro Fuera del juego, y Antón Arrufat (1935) el de teatro por Los siete contra Tebas, ambos publicados con una disonante declaración institucional y atacados duramente por un tal Leopoldo Ávila desde la revista Verde Olivo, órgano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Andando el tiempo, una lectura alternativa del llamado caso Padilla (y sus alrededores) conduciría a académicos e intelectuales, tanto de dentro como de fuera, a cuestionarse su racionalidad, pertinencia y coletazos.

Buen punto, sin discusión. Pero el problema consiste en que a todos los cogió el cambio de época, y sobre todo el segundo round, marcado por el Congreso Nacional de Educación y Cultura (1971) –literalmente en las antípodas de aquel otro del 68–, y precedido por duras reacciones de la intelectualidad internacional ante el apoyo cubano a la invasión a Checoslovaquia, por la condena al encarcelamiento del poeta y por las no menos duras posiciones oficiales en esos dominios.

En 1968 la literatura gozaba de buena salud después de haber producido tres catedrales muy distintas entre sí: El Siglo de las Luces (1962), de Carpentier; Paradiso (1966), de Lezama; y Tres Tristes Tigres (1967), de Guillermo Cabrera Infante. La sola revisión de la presencia de autores cubanos en el Premio Casa de ese año así lo sugiere. En novela, recayó sobre Pablo Armando Fernández (1930) con Los niños se despiden, una de las mejores y más representativas del ciclo narrativo inaugurado casi diez años antes.

La mención fue para Reynaldo González (1940) con otra extraordinaria novela, Siempre la muerte su paso breve. En cuento, además del premio a Condenados…, el jurado le otorgó mención a José Lorenzo Fuentes (1928-2017) por Después de la gaviota. En poesía, Belkis Cuza Malé (1942) obtuvo lo mismo con Juego de damas. En teatro, el premio recayó sobre todo un clásico: Dos viejos pánicos de Virgilio Piñera (1912-1979).

En cuanto a consumo cultural, y en específico literario, los cubanos de entonces tenían acceso a una amplia gama de títulos. 1968 despuntó por El Diario del Che en Bolivia, publicado un año después de fundarse el Instituto Cubano del Libro (ICL). Todo un acontecimiento que, por razones obvias, trascendería las fronteras nacionales.

En literatura regional, la Casa de las Américas llevaba la batuta no solo por publicar sus premios anuales, sino también por una colección memorable (Literatura Latinoamericana, 1963), gracias a la cual pudieron entrar en circulación en la Isla escritores como Juan Rulfo, Juan Carlos Onetti, Carlos Fuentes, Julio Cortázar y varios del boom, que solían visitar la institución con frecuencia o formar parte de sus órganos de dirección.

Todo lo anterior era una consecuencia directa del rol de los escritores en la joven industria editorial, inaugurada el 31 de marzo de en 1959 con El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (Imprenta Nacional de Cuba, 400 000 ejemplares) y la celebración de los Festivales del Libro, pero también de la expansión de un público lector debido a una campaña alfabetizadora (1961) y a las metas educacionales ya alcanzadas a fines de los años 60. Y todo ello con una política de precios de venta al público que hoy parecería dictaminada por la ciencia ficción. El libro no era un “producto suntuario”, por lo menos en Cuba, lo cual no podía sino llamar la atención de muchísimos visitantes.

La Colección Cocuyo ponía entonces a disposición de las personas a clásicos de la literatura universal, en particular europea y norteamericana: André Malraux, Alexander Solzhenitsin, James Joyce, Henry James y Carson McCullers…, mientras que Dragón, especializada en literatura policial y de misterio, difundía ambos géneros, de escasa o nula presencia antes de 1959.

Gracias a ella circularon en Cuba maestros norteamericanos como Ray Bradbury (Crónicas marcianas, Farenheit 451, El hombre ilustrado), James Cain (El cartero llama dos veces), Isaac Asimov (El sol desnudo), John Dickson Carr (Los espejuelos oscuros)… Y también imprescindibles como Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle y Agatha Christie. Muchas veces eran leídos bajo la luz de un farol en las escuelas al campo o en las unidades militares donde los muchachos cumplían sus tres años de Servicio Militar Obligatorio (SMO).

El mundo, dijo alguien alguna vez, parecía al alcance de la mano.

Aunque no por mucho tiempo.

![]()

En 1967 un joven desmovilizado del Servicio Militar Obligatorio, que había incursionado en la caricatura en la revista Mella y componía canciones bastante raras, tenía un programa llamado como una de ellas, “Mientras tanto”, transmitido por la TV cubana. En una de esas tonadas, concebida ese mismo año a golpes de guitarra, emprendía la defensa de su poética ante la incomprensión e incluso la risa:

Hay un grupo que dice

que lo haga reír,

dice que mi canción

no es así, juvenil;

que yo no me debiera

poner a cantar

porque siempre estoy triste,

muy triste.

Miren que decir eso

con tanto motivo

para no reírse como hay.

Hay un grupo que dice

que una canción

tiene que ser muy fácil

para la razón,

que las cosas que digo

solo las sé yo.

No han abierto los ojos al mundo.

Miren que decir eso

con tanto motivo

para preocuparse como hay.

Hay un grupo que dice

que lo haga feliz,

que me vira la espalda

y se pone a reír.

Yo no puedo vivir

fácilmente sin ver

que suceden mil cosas tan tristes.

Miren que decir eso

con tanto motivo

para no reírse como hay.

El eterno problema –tradición vs. renovación, disonancia vs. gusto establecido–, pero atravesado por la marca generacional y la herejía, no solo por las igualmente raras maneras de vestir de aquel muchacho de San Antonio de los Baños.

En efecto, una alusión a Los Beatles sirvió para que el alto mando del Instituto Cubano de Radiodifusión (ICR) le suspendiera a Silvio Rodríguez su programa. También le echaron en cara un beso que había salido al aire (una expresión de puritanismo) y reunirse con gente incorrecta en la heladería Coppelia. El joven discutió y se plantó, como se dice, en siete y media. No se hizo ningún harakiri. “¡Pues desde ahora Ud. no puede trabajar en nada de la Revolución! –fue la respuesta. ¡Largo de aquí!”

Esos funcionarios estaban ahí para ejecutar el espíritu de la época. Y ese dictaminaba que la música “americana” se percibiera como penetración cultural, código en el que ciertamente resonaba el machismo acumulado y que ubicaba a los fans de Los Beatles –y por extensión de toda aquella música que ya estaba entrando en la Isla– en el lado femenino de la posición del misionero.

Ello no hace sino revelar el impacto del conflicto con los Estados Unidos en sitios donde no tenía que estar, resultado de las limitaciones propias de los generadores de esas políticas, aplicadas también contra la nueva canción cubana –la Nueva Trova, como se le conocería después– prácticamente desde sus orígenes hasta que dos instituciones culturales, la Casa de las Américas y el ICAIC, dirigidas por Haydée Santamaría y Alfredo Guevara, respectivamente, se movieron en sentido contrario.

Del 27 de julio al 8 de agosto de 1967 se celebró en la Casa el Primer Encuentro Internacional de la Canción Protesta. Un afiche de Alfredo Rostgaard (1943-2004) sobre el evento pondría muy en alto el nombre de la cartelística cubana, en la que despuntaban los diseñadores gráficos del ICAIC y la OSPAAL, quienes competían y a veces aventajaban a los polacos.

El encuentro congregó a 50 cantores de 18 países, entre ellos los chilenos Ángel Parra (1943-2017) e Isabel Parra (1939), los uruguayos Alfredo Zitarrosa (1936-1989) y Daniel Viglietti (1939-2017), las norteamericanas Barbara Dane (1927) y Peggy Seeger (1935), el argentino Armando Tejada Gómez (1929-1992) y la haitiana Martha Jean Claude (1910-2001). Fue una oportunidad para reconocerse, intercambiar experiencias y darse cuenta de que entre ellos lo común era mucho más que lo diverso. A escasos seis meses de la celebración del Congreso del 68, la Casa volvía a poner a La Habana en el centro del colimador.

Esta fue la plataforma para que poco después, en febrero de 1968, la propia Casa convocara a cantar en uno de sus salones, por primera vez, a tres jóvenes con distintos backgrounds –Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Noel Nicola–, pero con propósitos y preocupaciones compartidos. Testimonia Silvio:

[…] se nos etiquetó como “protesteros” por aparecer convocados por el Centro de la Canción Protesta de la Casa de las Américas –conste que gracias a Haydée Santamaría. En verdad, en ese momento nuestras canciones consideradas de “protesta” se movían más o menos en las temáticas reconocidas: la guerra contra Vietnam, la discriminación racial y el antimperialismo. Pero a nosotros nunca nos gustó el término […] porque era muy estrecho, porque no reflejaba, en un amplio y más profundo sentido, lo que queríamos, lo que intentábamos y, por supuesto, lo que creíamos hacer. Y esto no era otra cosa que seguir la tradición trovadoresca cubana en su diversidad de formas y contenidos. El término cantores de protesta nos parecía chato, incluso hasta burdo, porque nosotros sentíamos, además, un fuerte compromiso con toda la trova, con la libertad de la poesía y la belleza, y nos parecía que esa aspiración no se podía encasillar, que no tenía límites, que estaba mucho más allá de un eslogan circunstancial. Por otra parte, la Casa de las Américas, durante un tiempo, fue casi el único lugar donde podíamos exponer los fuegos iniciales. Allí tuvimos lo que necesita un joven: comprensión y respeto, sentirse atendido y apoyado.

La Casa publicó inmediatamente un extended play con cinco canciones: “La era está pariendo un corazón”, de Silvio, “Por qué (Yo vi la sangre de un niño brotar)” de Pablo, “Su nombre puede ponerse en verso”, texto de Félix Pita Rodríguez musicalizado por Pablo, “Por la vida, juntos”, de Noel y “Fusil contra fusil”, de Silvio. En la contraportada se decía lo siguiente:

Este nuevo disco, editado por el Centro de la Canción Protesta —Casa de las Américas— de La Habana, Cuba, está especialmente dedicado a la obra de jóvenes compositores cubanos, quienes interpretan en él sus propias creaciones. El movimiento de la canción revolucionaria y de protesta antiimperialista en Cuba se ha desarrollado impetuosamente en el seno de la Revolución en los últimos años, como una expresión más, por cierto, muy rica en matices, de la conciencia revolucionaria e internacionalista de nuestra juventud. En este disco se incluyen canciones de SILVIO RODRÍGUEZ (1946, San Antonio de los Baños), PABLO MILANÉS (1943, Bayamo) y NOEL NICOLA (1947, Habana).

![]()

A principios de los 60 el panorama sonoro se caracterizaba por un nacionalismo que, en esencia, tuvo tres nombres: Mozambique, Pacá y Pilón –ritmos creados por Pedro Izquierdo “El Afrokán”, Juanito Márquez y Pedro Bonne, respectivamente–, además de otros bastante menos recordados como el Mozanchá, el Chiquichaca y la Chaonda. Sin dudas eran fenómenos de cierta importancia, pero el problema consistía en que funcionaban en una especie de autofagia, por contraste con las poéticas de Dámaso Pérez Prado, Benny Moré y César Portillo de la Luz, quienes entre los años cuarenta y cincuenta habían logrado fusionar la tradición cubana con otros componentes universales.

En 1967, el nacimiento de la Orquesta Cubana de Música Moderna, dirigida por Armando Romeu y Rafael Somavilla, trajo cierto soplo renovador a ese cuadro, aun cuando el formato de gran orquesta de jazz band ya era cosa del pasado. Entre los pepillos de entonces hubo furor con una tonada, “Pastilla de menta,” que contribuyó a romper el hielo y a desprovincianizar un poco la música. Grabada en vivo durante una presentación en el teatro “Blanquita”, luego “Chaplin” y finalmente “Karl Marx”, estaba bastante pegada a las descargas de los 50, pero con elementos de rock.

Visto en retrospectiva, tal vez la mayor contribución de la Orquesta…. no consista tanto en su repertorio, sino en haber constituido la plataforma de despegue de los músicos que más tarde, en 1973, se unirían para formar Irakere, entre otros Jesús “Chucho” Valdés (teclados), Carlos Emilio Morales (guitarra eléctrica), Paquito D’Rivera (saxo alto y clarinete), Carlos del Puerto (bajo) y Enrique Plá (batería), verdaderos virtuosos en sus instrumentos. Junto a Formell y Los Van Van, marcarían el paso de la música bailable durante buena parte de los años 70.

Influida por Los Paraguas de Cherburgo (1964) y Las señoritas de Rochefort (1967), con música de Michel Legrand, hacia 1968 la balada francesa estaba en Cuba en su mejor momento, cultivada por figuras como la teatral Marta Estrada –cantaba “Abrázame fuerte” y “Días como hoy”–, la mezzosoprano Georgia Gálvez (“Un mundo para amar”, “Capri c’est fini”, de Hervé Vilard) y Meme Solís, joven compositor que desde fines de los años 50 venía experimentando en La Habana con los cuartetos hasta terminar con Farah María, Miguel Ángel Piña y Héctor Téllez.

Muy seguidos por la sigilosa comunidad gay, que desde los tempranos 60 se venía encontrando en clubes como La Red e Imágenes, bajo el ala de La Lupe y Frank Fernández, respectivamente. En ese formato también sobresalían Los Modernistas, con Lourdes Torres, Voces Latinas, El Cuarteto del Rey –más apegado a la música sureña y los spirituals– y Los Zafiros, versión cubanizada de Los Platters y uno de los más populares y memorables de todos los tiempos.

“Tú no tienes filin” –le dijo Elena a Sergio en una escena de Memorias del subdesarrollo (1968) de Tomás Gutiérrez Alea, para después cantarle: “no tienes por qué criticar/mi modo de vivir/si todo lo que tengo ahora/te lo debo a ti”.

Era en realidad un bolero interpretado por Fernando Álvarez, pero en efecto, ese año seguía sonando en la Isla aquella peculiar manera de componer y decir que fundió influencias norteamericanas al son de la guitarra española, el instrumento que más ha acompañado a los de abajo desde que la trova tradicional combinó de manera maravillosa analfabetismo y poesía.

Nacido en un callejón centrohabanero, el filin dejaría huellas perdurables en el joven Pablo Milanés, quien a sus 22 años compuso una canción que constituye el puente natural entre aquel y la nueva trova. Sus creadores e intérpretes –César Portillo de la Luz, José Antonio Méndez, Omara Portuondo, Elena Burke, Moraima Secada…– estarían en activo durante toda la década, no solo en los medios locales, sino también representando a Cuba en muchos eventos internacionales.

En 1968, no mucho después de haberse presentado por primera vez en público junto a Teresita Fernández y varios poetas de El Caimán Barbudo en una salita del Museo de Bellas Artes, Silvio Rodríguez compuso “Epistolario del subdesarrollo”, una colocación juvenil sobre ciertos problemas del país:

No tengo que cerrar los ojos para ver

Para ver las servilletas del Hotel Nacional

Decorando el Congreso Cultural

Que las pusieron lindas casi psicodélicas y todo

Pero ahora se han descosido

Se doblan por las puntas y ya no es fresco comer allí.

[…]

No tengo que cerrar los ojos para ver

Para ver a los pobres muchachitos

Que arreglan como pueden sus pantalones

Y los convierten en campanas

Sordas o sórdidas.

[…]

No tengo que cerrar los ojos para ver

No tengo que cerrar los ojos para verlos

Ahora a ustedes apenas dentro del pequeño espacio

De mi guitarra rompiéndose el alma y las manos

Para vivir en un país de buenas servilletas

Pantalones de campanas sonoras

Y colores que hagan palidecer a Europa.

Afincada sobre los viejos trovadores y el movimiento del filin, entre otras influencias de su momento, la nueva trova constituye sin dudas la experiencia sociomusical más representativa de toda una época, una canción pensante que trascendió –por derecho y calidad propia– las fronteras nacionales.

Por esa época los caminos cubanos del rock estaban bifurcados. Por una parte, bandas como Los Kent, Los Jets, Los Gnomos y Los Almas Vertiginosas, de El Vedado y La Víbora, cantaban en inglés, y por eso mismo –y también por su look— se les mantenía fuera de la radiodifusión nacional. Sus actuaciones se restringían a ciertos espacios, sobre todo fiestas de 15, en casas particulares o círculos sociales. Por otra, agrupaciones como Los Dada, Los Barba, Los 5U4, Los Novels y Los Magnéticos trataban de apropiarse de los nuevos códigos con niveles de calidad varios, pero con textos en español y generalmente bastante convencionales e insulsos.

La radio cubana sonaba entonces bastante internacional, combinando la balada francesa e italiana, el pop español, el rock peninsular y el mexicano. En programas como “Sorpresa musical”, de Chucho Herrera, o “Nocturno”, iniciado con la locución de Julio Capote, y luego de Juan José González Ramos y Pastor Felipe, podía escucharse, entre otros muchos, a Rita Pavone con “A mi edad”, Jenny Luna con “Un clavo saca otro”, Raphael con “Cierro mis ojos”, Karina con “Romeo y Julieta”, Julio Iglesias con “La vida sigue igual”, Juan y Junior con “Anduriña” y a la Massiel –que había estado en Cuba en diciembre de 1967 para el Festival de Varadero –con “La, La, La”, Premio Eurovisión en 1968.

Las nostalgias pueden resultar a veces omisas, por conveniencia o por padecer de mala memoria. Algunas evocaciones, en especial en Internet, suelen presentar en este ámbito un cuadro más cerrado de lo que en verdad era.

Si se sigue esa rima, en la radio cubana no se pusieron Los Beatles o Los Rolling Stones sino después de concluidos los años 60. Esto es falso. En los programas citados, a la altura de 1968 ya podían escucharse, por ejemplo, “Hey Jude” y “Jumpin’ Jack Flash”.

Pero era, sin dudas, una política que prefería –ya se sabe por qué– priorizar todo el tiempo a Los Brincos, Los Pasos, Los Mustang, Los Ángeles, Los Diablos y Fórmula V sobre grupos ingleses y norteamericanos que estaban marcando tendencias y revolucionando la música. Por hablar mal y pronto, se le dio vuelo a una versión desleída de Cristina y Los Stops de “Con tu blanca palidez”, con un triste organillo detrás, por encima del tan grave como maravilloso órgano de Procol Harum en “A Whitter Shade of Pale”.

![]()

“El cine es un arte”, decía el decreto con que se fundó el ICAIC en marzo de 1959, lo cual implicaba una definición estética y, por ahí, un espaldarazo a la búsqueda y la experimentación en detrimento de cualquier cosa parecida al realismo socialista.

Pero también aludía al componente educativo, que se entendía fundamental para contribuir al cambio social iniciado con el triunfo de la Revolución.

En los códigos de la época, el cine, como la historia y la literatura, era también un arma. “El cine constituye por virtud de sus características un instrumento de opinión y formación de la conciencia individual y colectiva y puede contribuir a hacer más profundo y diáfano el espíritu revolucionario y a sostener su aliento creador”.

El texto, que a veces parece un manifiesto, marcaba una continuidad con los presupuestos establecidos desde El Mégano por los jóvenes cineastas Julio García Espinosa (1926-2016), Tomás Gutiérrez Alea (1928-1996), Alfredo Guevara (1925-2013) y José Massip (1926-2014): un cine alternativo marcado por el neorrealismo italiano.

El octavo por cuanto del documento establecía lo siguiente: “Nuestra historia, verdadera epopeya de la libertad, reúne desde la formación del espíritu nacional y los albores de la lucha por la independencia hasta los días más recientes una verdadera cantera de temas y héroes capaces reencarnar en la pantalla, y hacer de nuestro cine fuente de inspiración revolucionaria, de cultura e información”, lo cual ya era bastante visible en 1968.

Como afirma un crítico, a casi una década de fundado el ICAIC ya constituía un sistema, un “conjunto complejo indiscutiblemente estético, económico y social, constante y prolífico”. Tenía prácticamente todo lo necesario para funcionar como arte e industria, como en la época de los populismos en México y Argentina: el cine de oro.

Subvención estatal. Producción. Directores. Actores. Técnicos. Laboratorios. Circuitos de exhibición. Y hasta cine móvil para llevarlo a donde nunca antes había llegado, como lo testimonia Por primera vez (1967), de Octavio Cortázar (1935-2008), uno de los documentales más extraordinarios y humanos de todos los tiempos.

En el contexto del centenario de los Cien Años de Lucha, en 1968, la institución produciría filmes a la manera de La odisea del general José, de Jorge Fraga, y Hombres de Mal Tiempo, del argentino Alejandro Saderman, miradas a episodios específicos de la Guerra Grande, a los que después seguirían La primera carga al machete (1969) de Manuel Octavio Gómez (1934-1988) –posiblemente el más experimentador de todos—, Páginas del Diario de José Martí (1972), de José Massip, y otros de similar tesitura ya entrados los años 70, algunos parte de un ciclo sobre la esclavitud que algunos llamaron “negrometrajes”.

Ese mismo espíritu alimenta Lucía (1968) de Humberto Solás (1941-2008), que marca una continuidad con la labor de aquel joven director que en Manuela (1966) había estampado su sello en la búsqueda de la dinámica mujer/nación, sin dudas el rasgo temático y conceptual que más lo caracteriza.

El cine de Solás, quien solía contar sus argumentos sin muchas complicaciones, emprendería a partir de ahí una suerte de bifurcación entre historia y contemporaneidad de sus personajes femeninos, en películas como la tan controvertida Cecilia (1980), Amada (1983, codirección de Nelson Rodríguez), El Siglo de las Luces (1991) y Adela (2005).

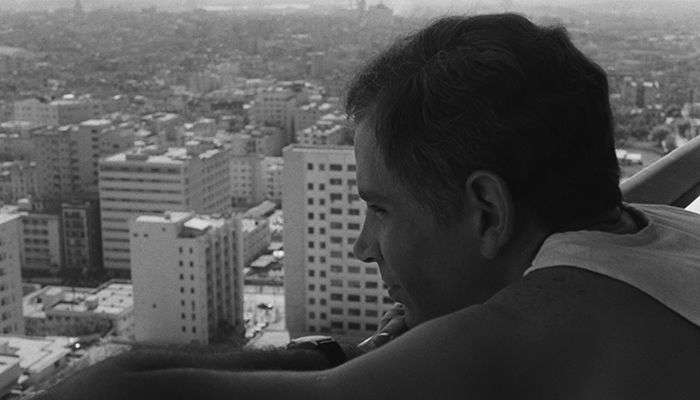

Titón hará lo mismo, pero de otra manera. Después de su primer largometraje de ficción en el ICAIC, Historias de la Revolución (1959) –temática a la que también se suman desde el principio realizadores como Julio García Espinosa con El joven rebelde (1962)–, da un giro de 180 grados con Memorias del subdesarrollo (1968), una reflexión sobre el individuo y la historia más allá del personaje central, un pequeñoburgués con aspiraciones de escritor que en una escena memorable se dedica a ver la realidad con un telescopio desde lo alto de su edificio en Línea y Paseo.

Un caso en que la adaptación cinematográfica supera al original, la novela homónima publicada por Edmundo Desnoes en 1966.

En efecto, Memorias del subdesarrollo constituye una de esas películas que hoy pueden verse sin que le haya caído un ápice de óxido encima. Su lenguaje, mezcla irreverente de documental y ficción, tampoco ha envejecido. Y sus preguntas y propuestas sobre problemas como la identidad nacional, siempre cambiante, conservan sin embargo toda su lucidez original: “Esa es una de las señales del subdesarrollo”, dice la voz de Sergio en off: “incapacidad para relacionar las cosas, para acumular experiencias y desarrollarse […]. Todo el talento del cubano se gasta en adaptarse al momento. La gente no es consistente. Y siempre necesitan que alguien piense por ellos”. Aunque se resienta por sus visiones sobre las cubanas y estereotipos al respecto en boca del personaje central.

Lo distintivo de este discurso cinematográfico es que no hay lugar para didactismos. La duda y la reflexión discurren en la conciencia individual sin unidireccionalidad o verticalismo alguno, perspectiva coherente con la dialéctica del espectador de Gutiérrez Alea. Por todas estas razones, a los cincuenta años de estrenada Memorias del subdesarrollo sigue siendo eso: un clásico.

Uno de los pocos que en el cine cubano han sido.

Gracias por este espectacular resumen!

En verdad mil gracias, en su escrito reviví algunos comentarios, en otro me entere de cosas importantes de nuestro recién pasado , fue muy hermoso y refrescante