En Flint el invierno prevalece casi todo el año. El padre Eduardo Lorenzo, a sus 91 años y a pesar de haber pasado en esta ciudad de Michigan más de la mitad de su vida, no podría decir que se ha adaptado al frío. “No sé si me he habituado o no; de todos modos no importa: no tengo más remedio”, dice con una resignación que sería melancólica si no fuera porque su tono es el de quien hace un chiste. El buen humor del padre Lorenzo se trasluce todo el tiempo, con su fraseo de deje mexicano, expresiones cubanas y palabras del inglés: la trinidad que, además de la Santísima, habla de la vida que ha tenido.

Conversamos por videollamada de Messenger, gracias a la colaboración de su ahijado Alberto Vásquez, quien amablemente prestó su cuenta de Facebook para burlar, a través de la pantalla, los miles de kilómetros que separan el norte de Estados Unidos, donde están ellos, y el norte de Italia, donde estoy yo; una pantalla a través de la que, sin embargo, sobre todo se hablará de Cuba, también desde la ausencia.

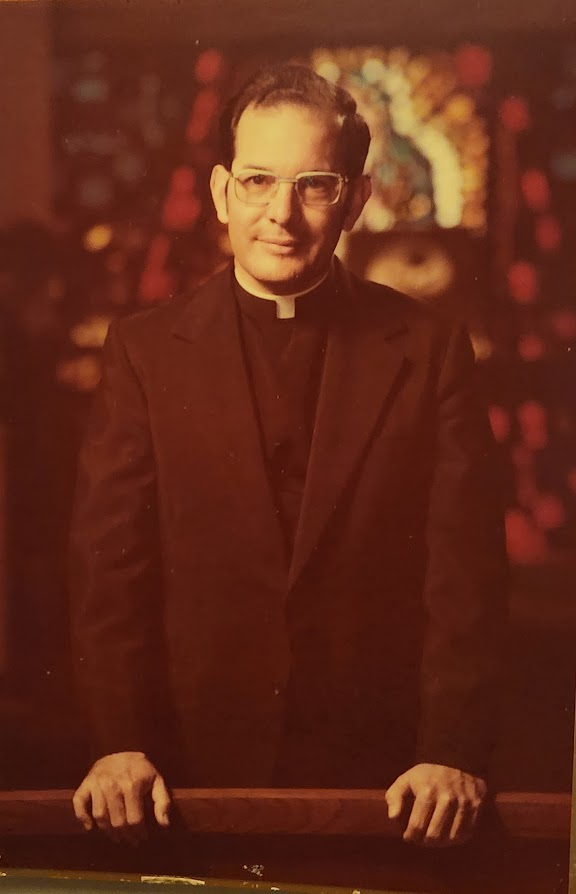

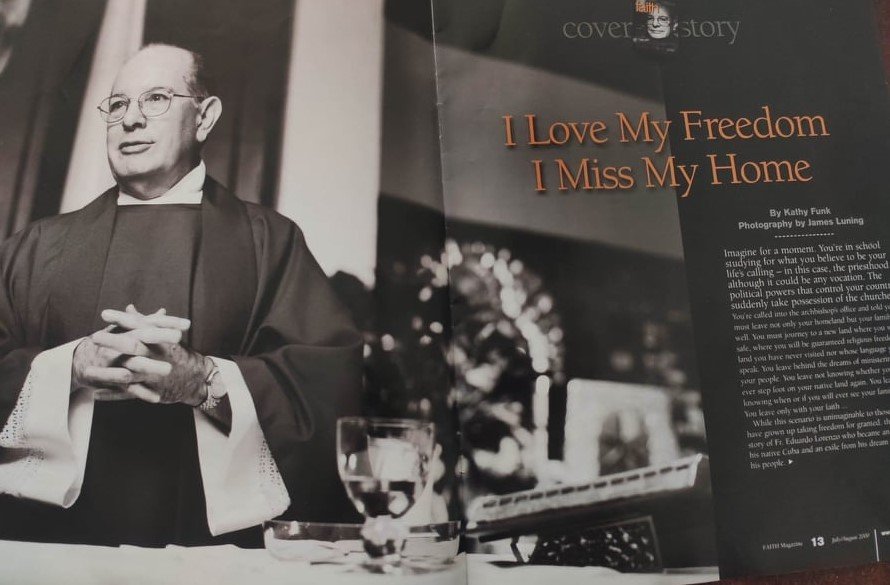

Porque el padre que se radicó en 1961 en los Estados Unidos y años después fundó la primera iglesia católica de Michigan construida y pagada por una comunidad latina, es cubano. En la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, al retiro del sacerdote en 2002 le sobreviven hasta hoy la bandera tricolor de la estrella blanca y una estampa mariana: la de la Virgen de la Caridad del Cobre.

Planes rotos

Ordenado sacerdote en 1966 por la diócesis de Lansing, Michigan, Eduardo Lorenzo (Punta Brava, 1932) encontró Flint en pleno apogeo del capitalismo fordista. Con los años vería también su caída, con el colapso de la industria automovilística. Pero la historia de Lorenzo comenzó mucho antes, en Cuba, de donde nunca había pensado irse. Como tampoco había pensado, en un inicio, que sería cura.

“Después de cuatro años en Business Administration, trabajé en la Cuban Motors Corporation, una branch de la General Motors en la que pasé varios años. Tuve la vida normal de un joven. Pensaba que tal vez me casaría; pero no acababa de decidirlo. Porque en la mente tenía otra cosa. Tenía un director espiritual que me ayudaba en la decisión. Si podía o no podía. O si valía la pena o no valía la pena. Hasta que me decidí. Iba a entrar al seminario”.

Lorenzo trató de estudiar con los jesuitas, una de las órdenes más grandes de la Iglesia católica en aquel momento y con la que tenía contacto. El paso difícil sería puertas adentro: darle la noticia a la familia. “Con la mentalidad hispana, no es fácil decirle a un padre y una madre que el único hijo varón se va a hacer sacerdote”.

Finalmente y contra cualquier miramiento, en 1956 entró en el seminario del clero diocesano, en La Habana.

“La primera parte es como en los institutos de entonces —recuerda. Solo añadían materias que tenían que ver con la formación; latín, griego, escolástica de la Iglesia, Filosofía general. La Filosofía te enseña a pensar. Es duro, pero ayuda mucho. Y cuando terminé precisamente Filosofía, Castro cogió el poder. Cuando iba a empezar Teología es que vino el problema de la Revolución”.

Una de las principales propiedades de la iglesia en La Habana era el Seminario del Buen Pastor, donde Lorenzo estudiaba. “Eventualmente tuvimos que salirnos. Me fui a casa de mis abuelos porque tenía temor de estar en mi casa. Ahí estuve hasta que dijeron que iban a restablecer los vuelos de PanAmerican entre La Habana y Miami. Yo no tenía ni pasaporte. Ninguno en el Seminario estaba preparado para abandonar el país. Pero yo quería terminar la carrera, quería ser padre: tenía que hacerlo”.

Un pasaje de ida

Una maleta de 44 libras. Era todo el equipaje permitido para un viaje sin retorno seguro o ni siquiera probable. “Me llevé ropa y fotos de mi familia; nada más. Porque nos decían: ‘No provoquen. Si no caes bien, te quitan todo’. A mí no me quitaron nada.

“Salí en junio 14 de 1961 —recuerda el cura nonagenario. Llegué a Estados Unidos enseguida porque era de La Habana a Miami. No era el Miami de ahora; ahora no me gusta porque es una ciudad muy grande pero la droga está establecida, no es un lugar seguro. Allí estuve el tiempo necesario para volver al seminario y terminar mi carrera”.

La rapidez con que viajó de Cuba a Estados Unidos fue lo contrario a lo que había experimentado hasta el momento: una tortuosa cadena de trámites burocráticos a la sombra de la incertidumbre. “Fue un tiempo muy difícil. Había que sacar permisos especiales para salir del país y en un ambiente muy hostil. Íbamos a esos lugares donde nos hacían todas esas preguntas. Tenían altoparlantes con los discursos del primer ministro [Fidel Castro], en especial los que tocaban la Iglesia”.

El costo de los pasajes, 25 dólares según recuerda, corría a cargo de la Iglesia estadounidense y benefició a un centenar de católicos en aquel momento. “Se recogía en el aeropuerto de Boyeros”.

“Nos ponían en lo que le decían ‘la pecera’, como una gran piscina vacía, todo de cristal, con poca circulación de aire, con el calor de Cuba. Si alguien de la familia quería darte de tomar, había que pasarlo por encima”.

Fueron a las 5 de la mañana aun cuando el primer vuelo no saldría a Miami hasta casi las 7 de la noche. “Ese avión regresaba a La Habana para dar el segundo viaje del día. Eran sobre todo sacerdotes que expulsaban de Cuba, en especial del clero extranjero, párrocos de La Habana y otras partes del país; eran seminaristas, monjas que tenían colegios en La Habana y otros lugares, y también los niños que mandaban solos con personal que venía en el avión. En Miami los recibían y los daban a cuidar a personas hasta la fecha en que tal vez los padres pudieran reunirse con ellos. Muchas veces nunca pudieron. Algunos más tarde en la vida pudieron volver y conocer a sus padres; pero en otros casos estaban muertos”.

Se refiere a la Operación Peter Pan, que gracias a un brazo propagandístico potente logró sacar de Cuba a 14 mil niños a lo largo de veintidós meses, sin sus padres, con destino a Estados Unidos. Allí, según el plan, sus familias se reunirían con ellos eventualmente. No siempre ocurrió. Algunos niños Peter Pan no volverían a ver a sus padres y a duras penas sobrevivirían a la experiencia de un desarraigo tan abrupto. Fue el mayor éxodo de menores en el hemisferio occidental.

Primera estación: Miami

En Miami los seminaristas recién llegados pasaron algunos meses; no permanecerían allí. La ciudad más poblada de Florida sería solo un nuevo punto de partida hacia otros estados, Europa o Latinoamérica, donde ofrecían becas para los futuros sacerdotes cubanos.

Los separaron. Uno a Nueva York; otro a España, a Puerto Rico… A Lorenzo lo enviaron a Kentucky, a finales de agosto del 61, dos meses después de su llegada, y luego al seminario de San Mauro, en Lansing. “Fui el único cubano que mandaron para allá. Allí estuve cuatro años y medio. Cuando llegué me dieron lo que debía usar durante el día porque en Cuba por el clima las sotanas que usamos no son como las de aquí. Y me dieron ropa de invierno. Tenías que ponerte dos o tres cosas para que se te quitara el frío”.

Por un lado se alegró de estar entre angloparlantes: “Si tienes a alguien hablando en español, replicas. Los profesores eran muy buenos, los de Sagradas Escrituras, como el padre Mario, doctorado en Roma. Si tenía necesidad de hablar cosas espirituales, él me podía entender. El padre Umberto era italiano y me decía que si quería hiciera los exámenes en español porque él los entendía; pero los demás solo inglés”.

Y el suyo no era bueno; tenía que aprender; aunque aliviaba la presión cierto rumor de que quizá lo dejarían regresar a Cuba. “No se materializó nunca. Dijeron que a lo mejor por Canadá, pero yo conocía a los padres canadienses que tenían parroquias en La Habana y Matanzas, y uno me dijo que por esa vía no me dejarían entrar”. España también se manejó como puente de retorno; pero tampoco fue posible. “En resumidas cuentas, por ninguna parte me dejaron entrar. Yo todavía pertenecía a la arquidiócesis de La Habana. Para ordenarme sacerdote tenía que tener permiso del arzobispo de La Habana, Evelio Díaz”.

Díaz dio permiso al obispo de Lansing para que lo ordenara; ocurrió por fin el 22 de enero de 1966. “Ese día pude decir misa por primera vez, con ayuda de otro padre en caso de que me sintiera mal porque había tenido un accidente; pero todo salió muy bien. Eso sí: nadie de mi familia estaba ahí”.

Una fe, dos lenguas

El recién graduado cura cubano estuvo por unas semanas en una iglesia hispana de Lansing, llamada Cristo Rey. “Pero el padrecito que estaba aquí a cargo de Nuestra Señora de Guadalupe se enfermó de cuidado y me llamaron para que viniera”.

El viaje de Lansing a Flint no le tomó más de una hora. Lorenzo llegó preparado para una estancia provisional, sin saber que no volvería a dar servicio en otra sede. “Creo que mi permanencia tuvo que ver con el idioma: esta es una parroquia especialmente para trabajadores migrantes hispanos, la mayoría son mexicanos o de otra nacionalidad latina. Beneficia mucho si el párroco tiene la facilidad del idioma. Realmente los descendientes nativos ya no dominan el español muy bien. Así que tenemos misas en español y misas en inglés. O los sacramentos, o el bautismo, o ‘la quinceañera’, lo que fuera había que hacerlo en los dos idiomas”.

Pero Lorenzo, que dejó Cuba a los 29 años de edad, naturalmente prefiere su lengua materna. “Yo hablo inglés pero no es mi idioma. Claro, cuando vine para acá no era un niño, ya estaba un poquito maduro y cuesta más trabajo”.

De las tres misas que se celebraban los fines de semana cuando Lorenzo era párroco, se hacían dos en español y una en inglés. Fuera de eso, había muchos casos distintos: “Si el que se iba a casar era, por ejemplo, un mexicano con una americana, tenía que ponerle el inglés casi siempre porque los jóvenes suelen hablar más el inglés; otras veces se moría alguien y me decían: ‘Era mi abuelito y yo quiero que sea en español, padrecito’. Entonces hacía el servicio funeral en español. Los programas de catecismo siempre eran en inglés porque lo dominaban mejor los niños; aunque en algunas familias los padres no dejaban de hablarles en español, así que lo aprendían muy bien. Pero no todos”.

Vocación. Punto

“El ministerio es duro —afirma el cura antes de enumerar sus responsabilidades—, el párroco tiene que encargarse de misas todos los días; misa el domingo; si se muere alguien, el cuerpo de la persona tienen que traerlo a la iglesia porque la última parte del funeral de la persona que haya muerto tiene que ser una misa en la iglesia; despedir; llevarlo al cementerio. En las bodas, lo mismo, y a veces en inglés, a veces en español y a veces un poquitico de los dos. Con los funerales, lo mismo. Después tienes todos los bautizos, bautismos, confirmación, confesiones, ir a las casas cuando las personas están enfermas a darles sacramento… Tienes que ir a los hospitales todas las semanas. Y eso puede ser a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana; uno que tuvo un accidente, otro que está muy grave o se está muriendo… tienes que ir. Alguien que tuvo un ataque del corazón o una operación que salió mal; tienes que ir. Hay veces que no hay nieve, pero hay veces que sí y es difícil la cosa. Por eso una de las cosas que tienes que aprender es a manejar en la nieve y en el frío, porque tienes que ir de todas formas. A veces salen bien y regresan a sus hogares bien; pero a veces no. Y es triste. Luego aquí no es que te mueres hoy y te entierran mañana. A veces te mueres hoy y hay que esperar tres o cuatro días para enterrar, porque así es la tradición: dos o tres días de funerales y la noche antes la misa para llevarlo al camposanto, el servicio del Rosario, y el día de la misa se lleva el cuerpo a la iglesia y se reúnen todas las amistades y la familia. Después de que se regresa del cementerio es tradición que haya comida para la familia y los presentes. Sí, es difícil… O no es tanto que sea difícil como que es mucho el trabajo. Hay parroquias que tienen dos o tres padres; pero aquí yo estaba solo. Y el señor obispo solo viene a la parroquia cuando va a confirmar”.

Han sido décadas de convivencia con el dolor ajeno y a menudo propio al tener que despedir a personas conocidas, con el peso de que se espere que su palabra consuele y reconforte: “Tienes que hacerle frente a la situación”, dice simplemente, aceptando su misión como acepta el frío de Flint; pero no sin matices: “Vamos a pensar que traen un caso normal, una persona de muchos años que murió. Si nacemos nos tenemos que morir, así que es una cosa más normal porque la familia lo espera. Pero hay jóvenes que se matan en accidentes de tránsito, personas que se mueren de un ataque al corazón. No estaban esperando nada y ¡pum!: ‘A papá le dio un infarto’; ‘A mamá le dio cáncer’. Ese es un ministerio bien… muy bonito, porque es bonito; pero te afecta, porque ya estás apegado. Muchos de esos muchachos no habían nacido y otros ni se habían casado cuando yo vine para acá”.

Cerca de la parroquia hay un restaurante que se llama El Especial, al que Lorenzo va casi siempre por las noches. “Y siempre hay alguien que me conoce. No pasa un día que yo vaya que no me digan: ‘Padre, ¿cómo está?’. Porque son muchos los años que llevo viviendo aquí, y mucha la gente que he enterrado también. Gente que se ha muerto a través de mis años”.

Como en la vida, también hay servicios de compensación: “Cuando nacen los niños y los bautizas, cuando se gradúan del colegio o luego van a la universidad y se gradúan. Cuando se casan. Cuando los he conocido desde chiquitos y luego se casan, y tienen su propio hogar. Son momentos bonitos”.

“Aunque la vida de matrimonio no es fácil —añade quien la conoce desde fuera pero desde muy cerca. A veces llevan unos cuantos años de casados y se tiran unos cuantos tarecos por la cabeza, cosas de matrimonio normales. Pero al primero que llaman es a ti: “Padre, que este hombre me tiene cansada ya. No lo quiero llamar más y creo que lo voy a dejar”. No lo dejan muchas veces pero sí otras veces lo dejan. Tienen problemas y si son problemas serios que no se pueden componer y tienes que mediar. Hay que tener la vocación. Punto”.

Pero de todos, su servicio preferido es la misa dominical, “el centro de la vida católica; el momento de encuentro”.

“Padrecito” Lorenzo, entre México, EE. UU. y Cuba

La mayoría mexicana entre los parroquianos hizo que Eduardo Lorenzo no fuera conocido ni llamado como cura, padre o sacerdote, sino como “padrecito”, sin que el diminutivo reste un ápice de reverencia ni ceremonia; justo como si se tratara de su título oficial.

Este bautizo espontáneo no es lo único mexicano que le ha dado su comunidad de acogida; de hecho, Eduardo Lorenzo dice, medio en broma medio en serio, que ya es más mexicano que cubano.

“Y he ido varias veces. No conozco todo México; pero hay mucho que ver, de naturaleza tienen cosas maravillosas que el Señor les dio cuando hizo ese país; pero es demasiado, para verlo hay que tener tiempo, y yo conocía muchas familias; eso no ayuda. Y tuve que ir muchas veces a problemas de familias de aquí que perdían miembros allá y querían que fuera a hacer la misa, o a quinceañeras, a bautizar… Una de las veces pude ver ópera en Mexico City”.

A Cuba, después de su salida en 1961, volvió sólo una vez, en 1996: treinta y cinco años después y solo por dos semanas. Se reencontró con algunos sobrinos y conoció a otros; a uno de ellos lo casó en la iglesia de Jesús de Miramar, en Playa. También dio misa en su pueblo, Punta Brava y fue a la Catedral de La Habana, “como cuando tenía que ir los domingos a servir en la misa o estar en el coro del seminario que cantaba en la misa”.

“Yo nací en Punta Brava, me bauticé allí y ahí viví hasta que vine para acá. Todo el mundo quería ver cómo lucía, porque yo era el padrecito del pueblo. A la misa fue mucha gente, y la familia, mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos. Había perdido a mi padre y mi mamá había perdido a sus padres, así que fuimos a los cementerios y vimos a los muertos. No fuimos a ningún lugar especial, por Punta Brava no hay mucho que ver; tendrías que ir a lugares turísticos y eso no era el interés nuestro, sino estar con la familia. Si se diera la oportunidad, con mucho gusto iría”.

En una entrevista posterior a su viaje, comentando sobre la precariedad material en Cuba, Lorenzo dijo: “Me provocó mucha frustración con el Congreso de EE. UU. Tenemos relaciones con Vietnam, China, hasta Iraq; pero con Cuba no. ¡Que está solo a 90 millas! El Gobierno piensa que el bloqueo va a tumbar a Castro; pero no lo hará (…) El bloqueo no lastima a Castro; él tiene lo que necesita. La gente común es la que padece”.

Nuestra Señora de Guadalupe, highlight in my priest life

Sobre una de las paredes de Nuestra Señora de Guadalupe se puede leer sobre el padre Lorenzo: “Su llegada a Flint fue un sueño profético para la creciente comunidad hispanohablante, que necesitaba y deseaba una iglesia más grande”.

Cuando el cura cubano se mudó a Flint en 1966 a la calle Coldwater (“agua fría”, traduce) muy cerca, en Carpenter Road, había una iglesia pequeña en la que cabían solo noventa personas, cuando la comunidad de feligreses rondaba las cuatrocientas familias: “Esa era la Iglesia de Guadalupe”.

“El obispo de Lansing nunca había venido a dar el sacramento de la confirmación en la iglesia nuestra. Siempre era muy grande el grupo de niños y muy reducido el espacio. Así que cuando nos llegó la carta de que iba a venir, pensé que a lo mejor era una buena idea para intentar mejorar nuestras condiciones. Me dije: ‘Hay una cosa que pedir al Señor: que haga calor’, porque era chiquita y no había aire. Aquí cuando hay frío, es frío; pero cuando hay calor, ¡es caliente! Era en julio o agosto y había noventa niños para confirmar, justo la capacidad máxima de la iglesia. Así que hubo que sentarlos en las bancas y los padrinos de pie, uno por cada banca; los papás y los otros padrinos estaban en un basement chiquito que tenía la iglesia o esperando afuera hasta que se acabara la confirmación”.

Al terminar la ceremonia, recuerda Lorenzo, “el obispo había sudado por todo un mes; él estaba delicado de salud y esa ceremonia para tantos niños demora”.

“Cuando todo el mundo se hubo ido, me quedé en una de las bancas y él miró todo y me dijo: ‘La iglesia no es segura, está chiquita”. En efecto, no había por dónde salir, había solo una ventana. Me dijo: ‘Mañana, cuando digas la misa, quiero que digas que estoy agradecido por haberme invitado a la confirmación, y que les prometo que van a tener un lugar amplio’. Así que el otro día en la misa dije lo que dijo el obispo y agregué alguna que otra cosa. Obtuvimos mucha ayuda por parte suya y de sus oficinas”.

Menos de un año después, en 1972 (el mismo en que se convirtió en ciudadano estadounidense), tenían una iglesia nueva por valor de 260,400 dólares (más de un millón y medio hoy) en un área de más de 16 mil metros cuadrados; gracias a una recogida de fondos entre los parroquianos y a la “perseverancia, dedicación y guía” del padre Eduardo Lorenzo, se lee en una de las entrevistas que le han hecho al pastor.

“Fueron miles de dólares reunidos entre todos. Tuvimos un salón social, la iglesia, las oficinas, la parroquia, mi oficina, la de la secretaria, un salón de conferencia, un salón abajo, la rectoría…

“Mucha gente no venía porque decía que era muy chiquita la parroquia. Ya no; ahora el que no viene es porque no quiere. También hubo gente que estaba contenta con la iglesia americana a la que habían empezado a ir y no volvieron; pero muchos otros sí.

“Todo el mundo se quedó admirado; porque era la primera vez que eso pasaba: poner una parroquia hispana en la diócesis de Lansing y en el estado de Michigan. Detroit tiene muchos hispanos pero no habían tenido una iglesia nueva. Nosotros la hicimos, de principio a fin. Todo nuevo. Para mí —dice con orgullo— es my highlight in my priest life”.

Retiro sin colgar los hábitos

El 22 de enero de 2023 Eduardo Lorenzo celebró cincuenta y siete años como sacerdote, ministerio del que se retiró en 2002 al cabo de treinta y seis años de ejercicio en Flint. “Vine para esta casa que pertenece a la diócesis, donde también vivía mi mamá, Luisa. Mi papá murió cuando yo estaba en segundo año de Teología, mi hermana estaba casada y mi mamá estaba solita porque éramos dos nada más, mi hermana Esther y yo. Así que decidí sacarla de Cuba. Murió en 2003, con 98 años”.

Lorenzo vivió la particular experiencia de padecer la muerte de su madre dos veces; la primera de ellas por error: “Ahora es fácil hablar por teléfono; pero cuando llegué a los EE. UU. era muy difícil comunicarme con mi familia. A un año de mi llegada, recibo un telegrama que dice que mi mamá se había muerto. No fue hasta días después que pude llamar a mi hermana desde el seminario, y entonces me dijo: ‘Nada le pasó a Mima. Pipo es quien se murió’”.

El cura todavía hoy se pregunta cómo en el correo la palabra “papá” terminó convertida en “mamá”. Durante cuatro o cinco días estuvo en duelo por su madre; luego tuvo unos segundos de alivio al saber que no le había pasado nada, antes de descubrir que seguiría en duelo, pero por su padre: “La pasé muy mal”, dice aún con pesadumbre.

Al principio de su retiro se mantuvo activo. “Ayudaba en otras parroquias, incluso los sábados y domingos, o con enfermos en los hospitales. Cosas que había que hacer y a veces los padres de esas parroquias no estaban disponibles. Ayudé hasta que pude, hasta que me dio la salud”.

El padre Lorenzo debutó con diabetes y el médico le indicó dejar el ritmo de vida que llevaba, “domingo para acá, sábado para allá, vete al hospital, vete a enterrar a este, vete a casar a este otro. El médico me dijo que no. Así que lo dejé. Si podía ayudaba en la parroquia los domingos, pero era menos trabajo”.

“Cuando Dios me despida”

La bandera cubana que hay en Nuestra Señora de Guadalupe se la dieron el día que lo ordenaron sacerdote en la Catedral de Lansing. “Cuando canté mi primera misa, al día siguiente, la tuve en la Iglesia de la Resurrección; me dieron un cuadro de la Virgen de la Caridad del Cobre y la bandera cubana. Ambas cosas las conservo”.

En 2021 Cuba era uno de los cinco principales países de origen de la población de Genesee County (5 %), que Flint integra junto a otra veintena de ciudades del estado de Michigan. En Internet pueden encontrarse listas de restaurantes estilo “top ten best Cuban near Flint”. Pero el padre asegura que no hay muchos cubanos en la ciudad, al menos no tantos como cuando él llegó. “Entonces había un número considerable. Dicen que los elefantes cuando van a morir van a los cementerios de ellos y los cubanos son parecidos: todos se quieren ir para Miami; porque ahí está el cubaneo, las amistades; están un rato aquí y después se van. Así que hay muy poquitos. Ahora tengo una pareja que no lleva ni seis meses en Flint. Primero salieron a Nicaragua; de ahí fueron para Costa Rica, los agarró el COVID-19; de ahí pasaron a México y finalmente entraron a EE. UU. por Arizona.

“Pero yo me voy a morir aquí —termina. Aquí está el cuerpo de mi mamá en el cementerio y yo ya tengo mi piedra ahí mismo para cuando Dios me despida de aquí de la Tierra. Ya Mima se murió, ya Pipo se murió, ya mi hermana se murió, ya no tengo abuelos, ya no tengo tíos. Así que el contacto humano que todo el mundo necesita lo tengo aquí: es la gente de esta parroquia”.